【閲覧数】5,466 (2012.8.29~2019.10.31)

有子山城のこと 出石郡出石町内町(現豊岡市出石町)

▼此隅山城と有子山城の位置

by google

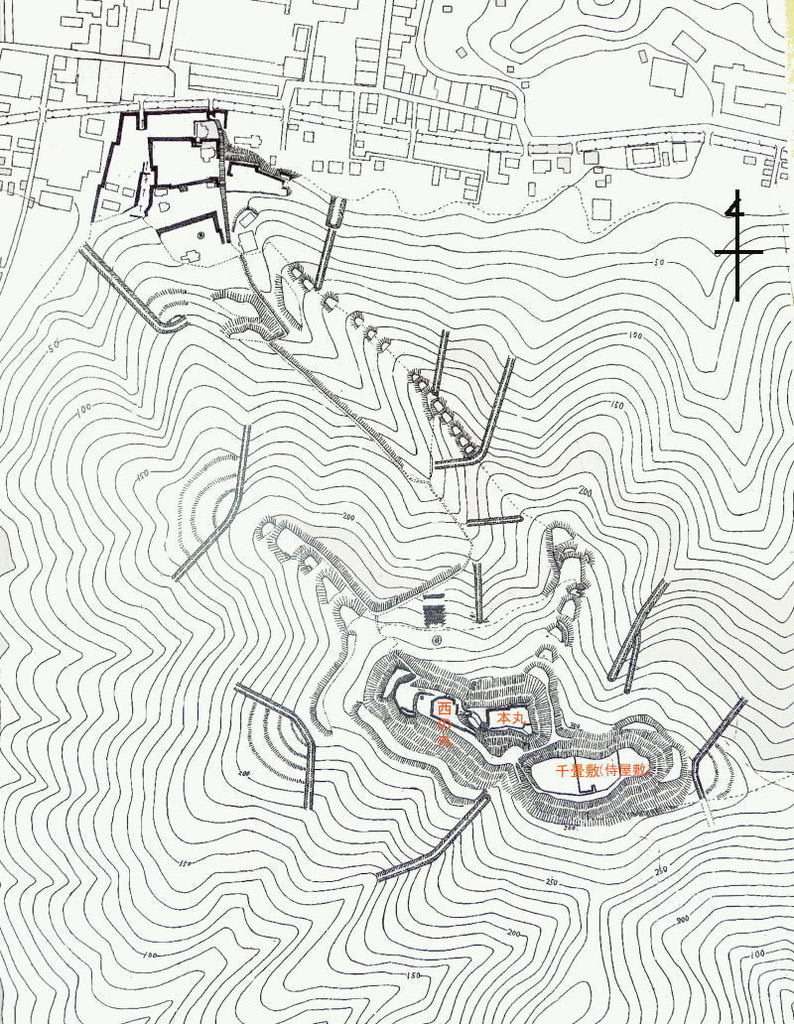

▼有子山城図(案内板より)

山名氏の歴代の居城であった此隅山(このすみやま)城は、永禄12年(1569)山名祐豊(すけとよ)の時に秀吉軍によって陥落した。そのあと天正2年(1574)山名祐豊とその子氏政は、此隅山城の南方にある有子山に、山名の勢力を結集して大規模な山城を築いた。それが有子山城である。

しかし、山名の生き残りをかけた最後の要害有子山城も、天正8年(1580)再び秀吉軍に攻められあえなく落城。山名氏政は因幡に落ち延び、父祐豊は落城直後に病死。その後氏政は、豊臣秀頼につき大阪夏の陣(1615)で討ち死にし、但馬の山名は200年で途絶えた。

それ以降、秀吉の家臣の木下昌利・青木勘兵衛・羽柴秀長が城主となったといわれている。天正13年(1585)に前野長康が5万石で入封したが、豊臣秀次事件で連座により改易。文禄4年(1595)播磨龍野から小出吉政が入城する。吉政が岸和田に転封のあと、吉政の子吉英(よしふさ)が残り、山麓に出石城を築くまでは、有子城は山頂にあったと考えられている。 参考:日本城郭大系 、他

アクセス

by google

有子山城跡に行くのには、2通りのコースがあります。一つは、最も一般的な近世の出石城から直線的に登る方法。もう一つは、距離と時間が倍になるが東の尾根筋上の城山遊歩道を使う方法があります。ここではその遊歩道を案内します。

出石高校の前をとおり山裾の細い道に入ると案内板(城山遊歩道0.8km・鯵山峠0.9km)が目に入る。 さらに進むと、山中への細い道に入る。入口に道路表示(冬季通行止め)がある。

▼案内板

▼山麓に道路表示

鯵山(あじやま)峠の手前に案内板とゲートがある。地図を見ると有子山城跡までは城山遊歩道で2km余り。車の乗り入れは禁止されているようだ。近くに車を止め、ここから歩くことになる。

▼近畿自然歩道の案内板

▼城山歩道の入口 城へは2km余り

歩くほどに木々の隙間から南方面の集落と山々が見え隠れする。しかし、あまり展望は期待できない。

稜線上のなだらかな道が続いたあと、前方が開けその先に、有子山の上部が見え始め、そこから道はやや下りに転じる。途中、大きな竪堀が確認できた。ここから城域に入ったことを確信し進む。道路確保のために切り開いた南の岩場筋を回り込むと、いよいよ本丸近くまでやってきた。

▼道の向うに有子山が

▼最初の大きな竪堀

▼ガードレールのある山道

▼本丸の南斜面の広いスペース

本丸へは、途中ロープが用意されていて、そこを登りきると本丸に達した。

(所要時間45分)

▼この上が本丸

広々とした本丸にはベンチが設けられている。ここからの展望はすばらしく、これまでの疲れを忘れ、しばし釘づけであった。

▼本丸に設置されたベンチと説明版

▼本丸から見た出石の街と出石川

有子山の標高は、此隅山(140m)の2倍以上の321m。本丸の広さ40m×24m。広々とした本丸最上部からの見通しは此隅城のそれとは大きな違いを感じる。真下に但馬の小京都と言われる出石の街並みが手に取るように一望でき、出石川が有子山を南からぐるりと取り巻き、ゆったりと蛇行しながら、北の豊岡盆地を目指している。

次に、本丸の虎口を降り、西の丸につづ曲輪を探り、そのあと、通称千畳敷と呼ばれる侍屋敷に向かった。

▼本丸の石垣

▼本丸の虎口

▼西の丸の下あたりから見上げる

▼本丸南の石垣が一部崩壊

▼本丸南に平場(馬場?)が西の丸まで続く

▼5mほどある「西の丸」野面積の石垣は見もの

千畳敷は名前の通り、幅50m奥行140mの広さをもつ。その周りは急な崖状になり、その先には堀切がある。中どころに石列による段差が設けれている。この場所に多くの館が並び、軍勢が立てこもり、迫りくる秀吉軍を待ち構えていたに違いない。

▼大堀切(左本丸・右千畳敷)

▼千畳敷の中に敷かれた石列

帰りに山麓の出石城に立ち寄り、ここからの登山口を確認する。

▼出石城からみた有子山城跡

▼稲荷神社(城山稲荷)の真っ赤な鳥居群をくぐる

▼鳥居を抜けると有子山登山口

▼本丸まであと980mの表示あり

雑 感

落城した此隅山城の別名が、子盗城といい、此隅(このすみ)が子盗(こぬすみ)につながる城山だったので、移った山を有子山と名付けたという面白い話がある。

有子山城は東からの連峰の西側先端に位置し北南とも急斜面や断崖をもち、出石川という天然の堀を持つ。歴代山名氏の居城此隅城の落城を機に、5年後に2km南の此隅城より倍以上の高さの有子山に城を築いている。

羽柴秀吉軍が、養父から郡境の浅間峠を通り、有子山山麓の福成寺に陣取り、山頂の有子山城を激しく攻撃したと伝えられている。急峻な要塞であったが、落城ははやく、城主は因幡へ逃亡したという。

今に残る山頂の石垣は、職豊時代のものとされている。

【関連】

此隅山城跡

◆城郭一覧アドレス

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます