(2019.3.18~2019.10.31)

伊予の大洲(おおず)城は予定外の立ち寄りのため、滞在時間が短く、新しい天守と周辺を駆け足で見て回るだけとなった。後日購入したパンフ等を目を通してみると意外な歴史を知ることになった

▲復元された天守・多聞櫓 戦後復元の木造天守では日本一の高さ(19.15m)

▲天守と高欄櫓(右)

▲天守から東を見下ろす よく見ると肱川には多くの屋形船が接岸

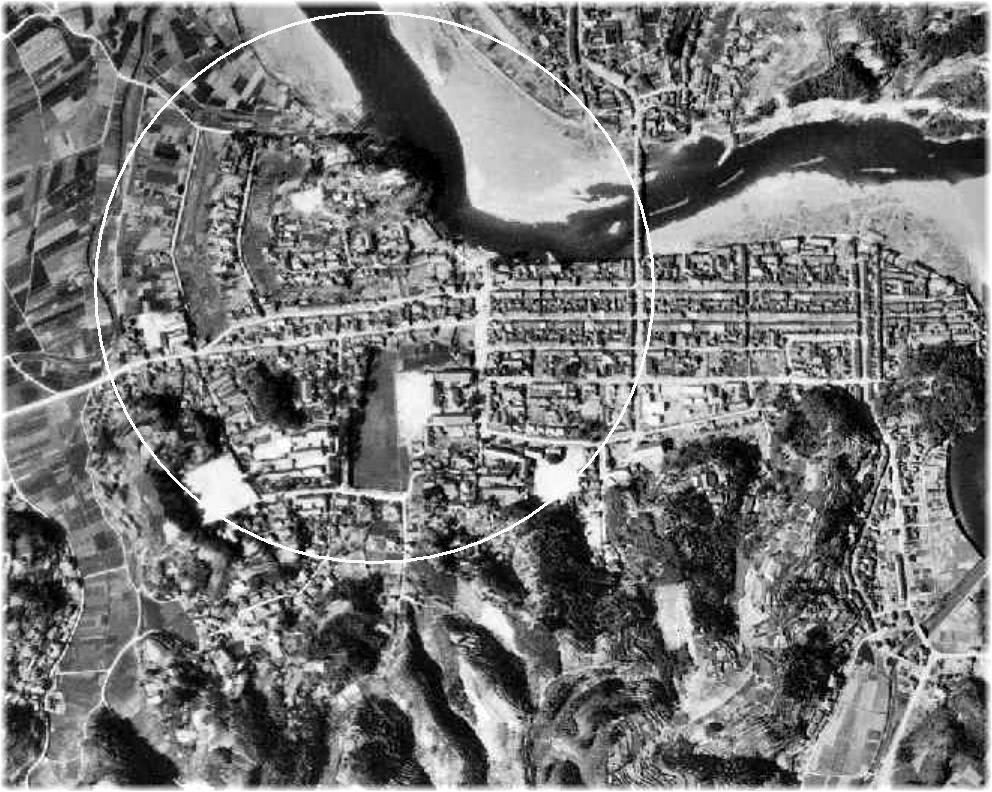

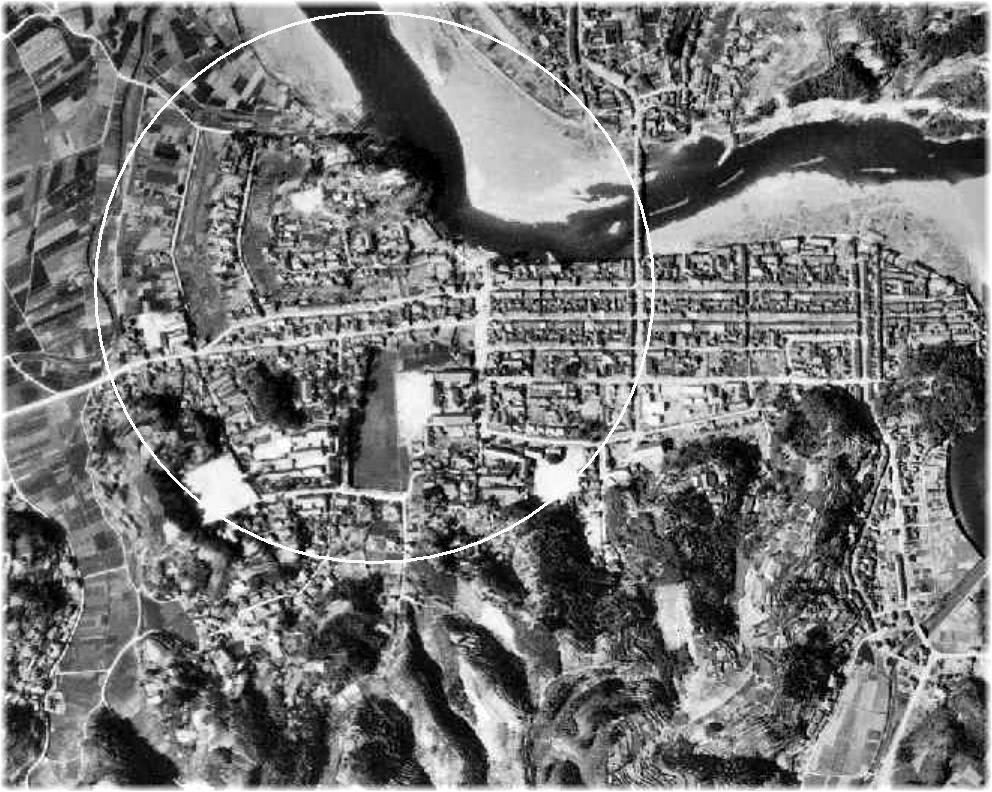

▼戦後間もない昭和23年の城周辺の航空写真(国土交通省)

▼戦後間もない昭和23年の城周辺の航空写真(国土交通省)

▼北東面に肱川を天然の堀とし、外堀・内堀を配した

▲大洲城絵図 江戸時代(国立国会図書館蔵 )

▲内堀、外堀、道路の位置を現在の地図に重ねる

▲明治の古写真 (説明板より)

大洲城(別名大津城)のこと 愛媛県大洲市大洲

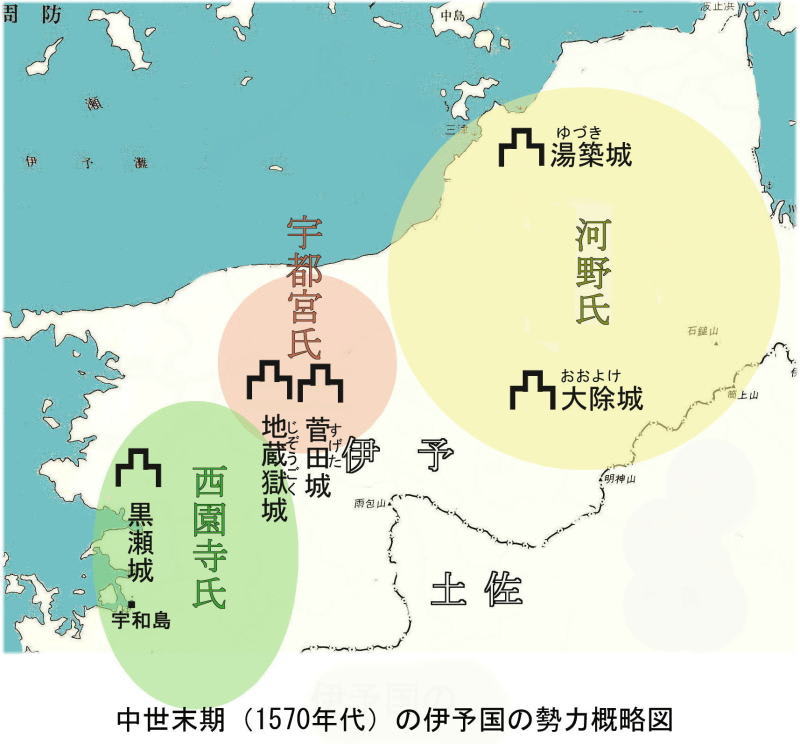

大洲城の始まりと伊予の勢力争い

大洲城のはじまりは、鎌倉末期の元徳2年(1330)、宇都宮豊房が北条氏から伊予国の守護に任ぜられ喜多郡を領し、地蔵嶽城を築いたことによる。

戦国期の宇都宮氏は北隣に中予から東予に勢力をもっていた中世初頭の豪族河野氏、南隣には、南予一円を支配していた西園寺氏、予土国境を越えた土佐国(高知県)には、四国統一の野望をもつ長宗我部氏と一条氏が勢力を伸ばしていた。次第に宇都宮氏は河野・西園寺氏に挟撃されて勢力を失い天正年代には宇都宮豊綱は娘婿ともいう大野直之にかわられている。

秀吉の命により小早川隆景の伊予平定後、戸田勝隆、藤堂高虎、脇坂安治と三代続き、城は逐次近世城郭として整備されていった。

慶長14年(1609)脇坂安治が淡路洲本3万石より伊予大洲5万3千石へ入封する。

元和3年(1617)、伯耆米子から加藤貞安泰が6万石で入り、加藤家は明治の廃藩置県まで13代250年続いた。

元和3年(1617)、伯耆米子から加藤貞安泰が6万石で入り、加藤家は明治の廃藩置県まで13代250年続いた。

大洲城は、伊予松山を南下する大洲街道とさらに宇和島街道の中間地にあり、西の八幡浜は外港となる交通の要衝といえる場所に位置し、大洲藩の政治と経済の中心地として城下町は繁栄した。

明治以降、本丸天守や櫓の一部は保存されたが、天守は明治中期に老朽化のため取り壊された。

◆天守再興の市民の思いと、現代の工匠たちの技術の証明

天守は廃藩置県後も、しばらく存在していた。明治21年(1888)老朽化のために惜しまれながら解体された。以来市民の復元の思いは昭和の終わりに高まり、平成になって本格的な木造建築の普請への動きとなった。戦後復元天守のほとんどはコンクリート製だが、発掘調査の礎石等の発見や廃城前の多くの写真そして、天守の木組み模型(江戸時代)などにより設計のための材料がそろっていたため、同じ手法・技術で木造建築にこだわった。しかし木造4層というのは現在の建築基準法では許可されない。そのハードルを粘り強い交渉によって、特別に許可を受けることができた。それは、市民の熱意が国県を動かしたともいえる。

そして、慶長期の天守再現にいどんだ現代の工匠たち(宮大工・大工)によって、限りなく本物に近い天守が平成16年(2004)によみがえった。木材建築の傑作、日本の城建築の粋の技術の伝承を確かなものとした。

▲天守内にある昔の城造りの模型

▲近江聖人・中江藤樹像と説明板

中江藤樹のこと

近江国(滋賀県)出身、江戸時代初期の陽明学者。近江聖人と称えられた。9歳の時に伯耆米子藩主・加藤氏の150石取りの武士である祖父・徳左衛門吉長の養子となり米子に赴く。1617年(元和2年)米子藩主・加藤貞泰が伊予大洲藩に国替えとなり祖父母とともに移住する

雑 感

初めて天守に上がったとき、まだ新しい木のにおいのする柱と階段にただ木の温かみを感じるだけで、それ以上の感覚はなかった。しかし、後日知ったことだが、大洲の天守の完全復元には、市民の熱い復元の思いやそれに応えようとした現代の大工職人の知恵と努力があったという。次回機会があれば、見落とした天守に残された匠の技術そして、内堀・外堀跡や武家屋敷・町屋の名残りも見てみたいと思っている。

参考:「日本城郭大系」、「日本地名大辞典」他

【関連】

・米子城をいく https://blog.goo.ne.jp/takenet5177/e/f1ff434ef9ee20ffccb985989b801a2d

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます