【閲覧】2149件(2011.5.31~2019.10.31)

昭和15年(1540)~19年(1945) 生活必需品の配給制

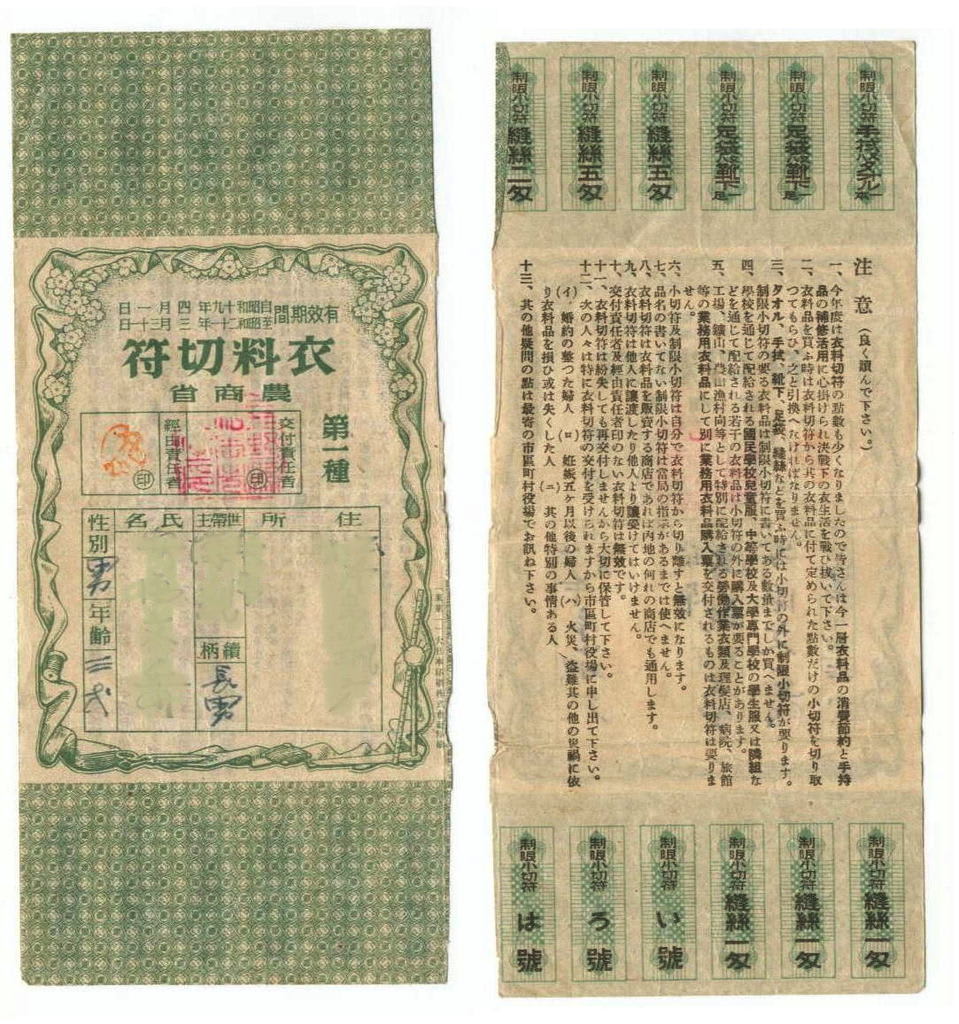

日本では、日中戦争以後、昭和13年(1938)に交付された国家総動員法の制定を機に、多くの生活必需品が配給制になった。特に市民生活に大きな影響を与えた綿衣料品の切符配給制は昭和17年(1942年)2月に実施された。

これにより衣料品の総合切符制が実施され衣料品はこの切符がないと購入することができなくなった。

しかし戦争が長引き、繊維製品の不足はさらに深刻化し昭和19年(1944)には一人あたり30歳以上40点、30歳未満50点と制限され、さらにタオル、靴下、手拭、足袋、縫糸は制限小切符を必要とするようになった。

配給の開始と配給品目

これにより衣料品の総合切符制が実施され衣料品はこの切符がないと購入することができなくなった。

しかし戦争が長引き、繊維製品の不足はさらに深刻化し昭和19年(1944)には一人あたり30歳以上40点、30歳未満50点と制限され、さらにタオル、靴下、手拭、足袋、縫糸は制限小切符を必要とするようになった。

配給の開始と配給品目

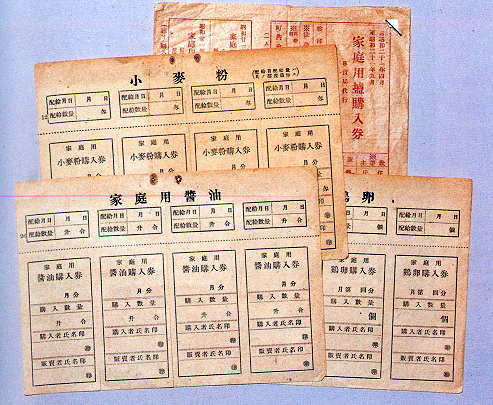

消費者用の配給が始まるのは6大都市を中心に昭和15年(1940)6月マッチと砂糖から始まり、地方によって時期・配給品目に違いがあったが全国で実施されるようになる。太平洋戦争が始まるとさらに強化され、昭和17年(1942)からは衣料配給切符制が実施され、塩・味噌・醤油でも採用された。

参考「戦後50年 あの日の私たち」発行龍野市歴史文化資料館より