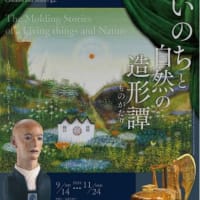

基本展示室を見終わって、外へ出ると隣の特別展示室へといざなわれる。

今回は「考古学と歴史学から見るアイヌ史展」。

続縄文時代からクマをかたどったものが作られていた。遥か古代から時が流れ、どこかでアイヌ民族へとつながっていったのか…ロマンがかき立てられる。

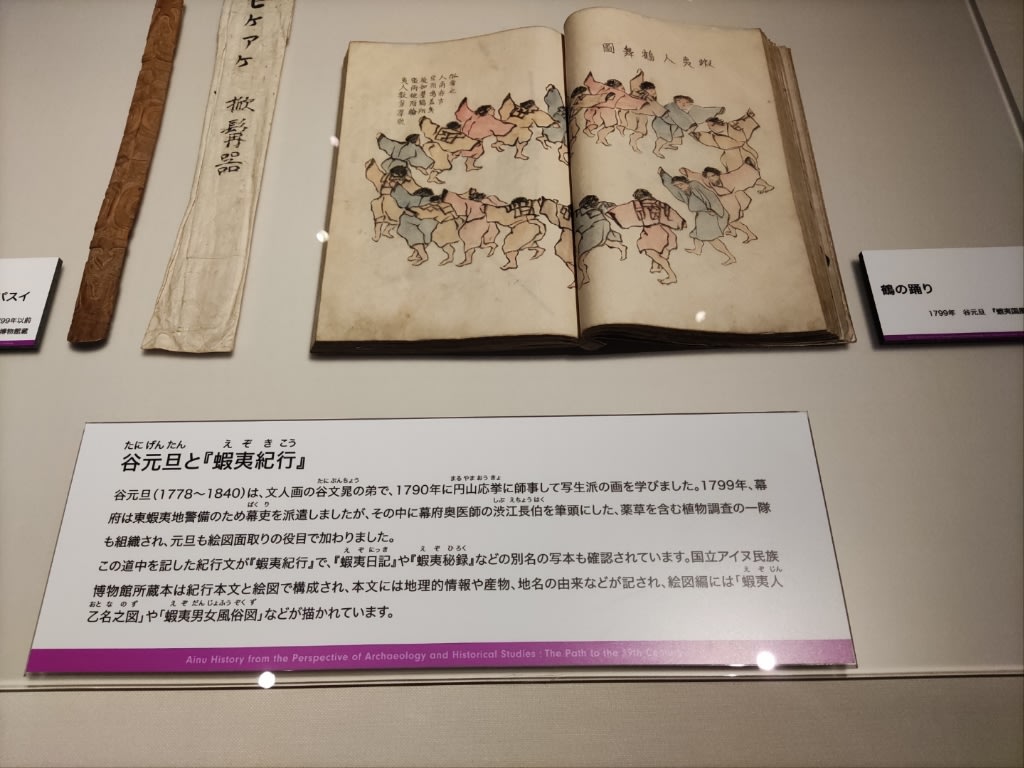

アイヌの生活が描かれた古文書。

谷文晁の弟、谷元旦(たにげんたん)が描いたアイヌ民族の鶴の踊り。

アイヌ民族の家、チセの内部を描いたもの。

アイヌ民族の挨拶の仕方を描いたもの。

アイヌの女の子が砂浜でアイヌ紋様を描いている様子。色々なお絵かきもしたのだろうか。

特別展示室を出ると、階段を降りて1階へ。

博物館内は大量の人を収容し、余裕を持って観覧出来るようによく整備されている。入館から出口のミュージアムショップまで、スムーズな導線が出来上がり、係の人の誘導もあって入場者が川の流れのように進む。

博物館に入館すると、出る時には必ずミュージアムショップを通らないと出られないことが、ちょっと商業的だと感じた。

ミュージアムショップには、アイヌ民族関連の商品が数多く並ぶ。特徴的なアイヌ紋様の刺繍や工芸品など素敵なのだが、少しお高めで手が出なかった。

ミュージアムショップを通り抜けて、戸外へ出るとそこは東エリアだ。

小さくて見づらいが、施設の全体のマップ。左側が西エリア、右側が東エリア。

大発生の雪虫もおさまり、周囲を散策するには調度良い気温だった。

写真に写る軒を連ねたチセの中では、紙芝居やビンゴゲームがあったり、アイヌ民族の衣装体験ができたり、様々な事に参加することが出来る。

原っぱでは多くの子供たちが、アイヌの子ども達が使っていたという遊具で遊んでいた。

それは、植物のツルで作った輪を投げ上げて、手に持っている小枝で受け止めるといった単純な仕組みの遊具。空中輪投げとでも言おうか、そんな感じ。

中には、枝と輪を長めの縄でつないだけん玉状の遊具で遊んでいる子もいた。

子供達が戸外で遊ぶ姿をほぼ見ることがない昨今、青空の下で遊具に興じる姿は、とても好ましかった。

小さな橋を渡って西エリアへ。

遠くからも景色によく映える、幻想的なシカの像。

この直ぐ側には体験交流ホールがあり、伝統的な歌と踊り、楽器演奏が紹介されている。

体験学習館では、ムックリやトンコリの楽器演奏鑑賞や、アイヌ料理の調理体験、映像体験ができる。

当日もらったパンフレットを良く見ていなかったので見逃してしまったが、「カムイアイズ」の映像体験はしておくべきだったなあ。体験学習館の別館で、ほぼ20分おきに開催してるそうだ。あー、失敗した。

これまで、小規模のアイヌ資料館でみっちり並んだ展示物を、狭い通路で観てきた身としては、この施設の広さには圧倒されてしまった。

かなり歩いたので、西エリアのベンチに座って、湖を見ながら休憩をとった。

入場してすぐのお店で買った、1日限定50食の「フチのカンポチェ シト」(おばあちゃんのかぼちゃ団子)。1個130円。

クッキーみたいに見えるけど、これはシト(だんご)。

アイヌの方の伝統的な食べ物を一度食べてみたいと思っていたので、買ってみたのだ。

原材料を見ると、道産品をメインに南瓜ペースト、小豆、米粉、黒糖、餅キビ、クルミ、食塩と、添加物の一切ない自然食品。体に良さそうだ。

食べた感じは餅。黒糖も入っているが、甘さはかなり控えめで、ほぼカボチャの甘味。日頃甘いお菓子に慣れきった舌には、最初は物足りなさを感じるが、慣れると味わい深く美味しい。

食べ終わって、周辺の体験交流ホールや体験学習館などをちらりと覗いて回った。

体験学習館では、子ども達がたくさん集まっていた。

無料で入場出来たことで、雑な観覧をしてしまったような気がする。丁寧に回れば、ほぼ1日中楽しめる場所だと思う。

ウポポイを出て、喫茶店で時間を潰した後、苫小牧の息子と合流して、お蕎麦屋さん「一休」で夕食を取った。

注文してから私の鍋焼きを運んできたのはロボット!話には聞いていたが驚いた。こんな時代がやってくるとは…。感動と興奮。

お仕事を終えて持ち場へ戻るロボットの顔。

ウインクしたー!。

いやはや、AIが活躍する時代がすでに到来しているとは…目の当たりにして実感した。

食後息子をアパートへ送り届けると、慌ただしく別れ、帰路へついた。

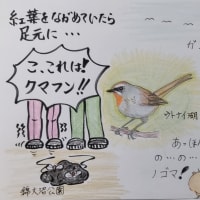

途中、高速でクマやシカに出くわすのではないかとハラハラしたが、遭遇すること無く無事帰宅。心底ホッとした。

夫に「フチのカンポチェ シト」を勧めたが、好みじゃ無いようで、再び私が味わう事になったが、昼間食べたときよりずっと美味しかった。

おわり