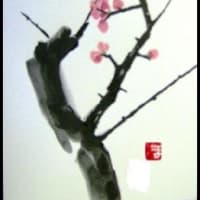

「勢いを以て線を描くこと」を自分への課題にして集中しての練習です。魚を描くときは泳ぐようにと言われてきた意味がまだつかみきれませんが、魚は格好の素材です。

魚を細身にしなければ漫画風になって、うまくいかないこと。仕上がりの予測を持って下塗りの段階から勢いと速度をもつこと。いったん墨を下ろしたらどうなろうと迷わず、手の動くままに任せるのがよいなどを、失敗しながら一つずつ会得して、何枚も描いてみました。できたと納得する線にはまだまだ程遠いものがありますが、続けていけば何とかなるかもしれないと大それた夢を描いています。

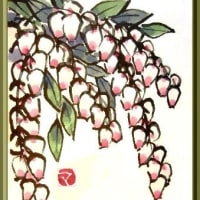

口直しの最後の一枚、この「ほおずき」は、私の技法で描いてくださった師の作品中、最も気に入っているものです。年齢的には親子ほどの隔たりがありますが、線も色づかいも、私には描けない渋い味わいがあります。プロですから上手いのは当然として、いつも、絵をみるかぎりどちらが高齢者の絵かと思ってしまいます。

今日からもう九月、夏休みも終り、蝉や蝶を追う子供たちの賑わいも遠いものになろうとしています。

魚を細身にしなければ漫画風になって、うまくいかないこと。仕上がりの予測を持って下塗りの段階から勢いと速度をもつこと。いったん墨を下ろしたらどうなろうと迷わず、手の動くままに任せるのがよいなどを、失敗しながら一つずつ会得して、何枚も描いてみました。できたと納得する線にはまだまだ程遠いものがありますが、続けていけば何とかなるかもしれないと大それた夢を描いています。

口直しの最後の一枚、この「ほおずき」は、私の技法で描いてくださった師の作品中、最も気に入っているものです。年齢的には親子ほどの隔たりがありますが、線も色づかいも、私には描けない渋い味わいがあります。プロですから上手いのは当然として、いつも、絵をみるかぎりどちらが高齢者の絵かと思ってしまいます。

今日からもう九月、夏休みも終り、蝉や蝶を追う子供たちの賑わいも遠いものになろうとしています。

本日は俳画のお稽古日で、画題は「運動会」でした。玉入れを描きましたが、玉入れのカゴと紅白の玉のみで子どもらの存在を伝えるのはむつかしいです。このごろの学校は秋でなく春から初夏のうちに運動会を済ませてしまうようですね。

九月は野村万作・萬斎父子の狂言会へ行ってまいります。

後の2枚は家でゆっくり構えての習作の中から、どうやらとりとめたものです。

野村万作・萬斎の狂言を予約しています。北九州劇場で2年ぶりの上演です。「萩大名」と「首引き」。もしかしたら同じ演目でしょうか。今月は博多大濠の能楽堂で花の会にも出演のようです。

万作・萬斎父子の狂言、ふくら雀さまもご覧になるのですね! こちらの九月の会は「狐塚」「月見座頭」「吹取」です。横浜能楽堂ははじめてで、楽しみにしています。十一月には市内のホールで「昆布売」「仁王」が予定されていて、萬斎ファンのわたしにとりましてはうれしい秋です。

演目の見どころなど、ぜひ教えてくださいませ。

能と違って女性がシテになることはありませんし、面をつけないので、演目によってはいささか勝手が違いますね。

別に狂言の間は食事時間などと粋がってるわけではありません。むしろこの息抜きがあってあとの番組への切り替えができるのですが。

室町時代の口語ですから、誰にも親しめますし、類型的な大名や僧侶、盗人も愛すべき存在ながら、太郎冠者の人間的な個性の活写には及びません。

人間の心の片隅にある愚かでいて悧巧、純情でありながら、狡猾、何をしてもとぼけた味がある特性は内なる本性と思って、笑いながら、我もまた太郎冠者とほろ苦く拍手します。今どきの下手な「お笑い」とは比較にもなりません。

狐塚も豊作の稲を守る話ですし、月見座頭も秋の名月をめでるこの季節にふさわしい演目ですね。

後者のどんでん返しの面白さなど、先入観なしにお楽しみください。和泉流の万作父子の演技は現代では最高で、十分見ごたえがあることでしょう。

雪月花さんには能装束とは違った意味で大胆な狂言の装束も目の楽しみと存じます。

いささか軽い大名が出てくる昆布売りの物まねなど面白いと思います。

ハンドルネームももし私が男性なら、太郎冠者としたいところです。