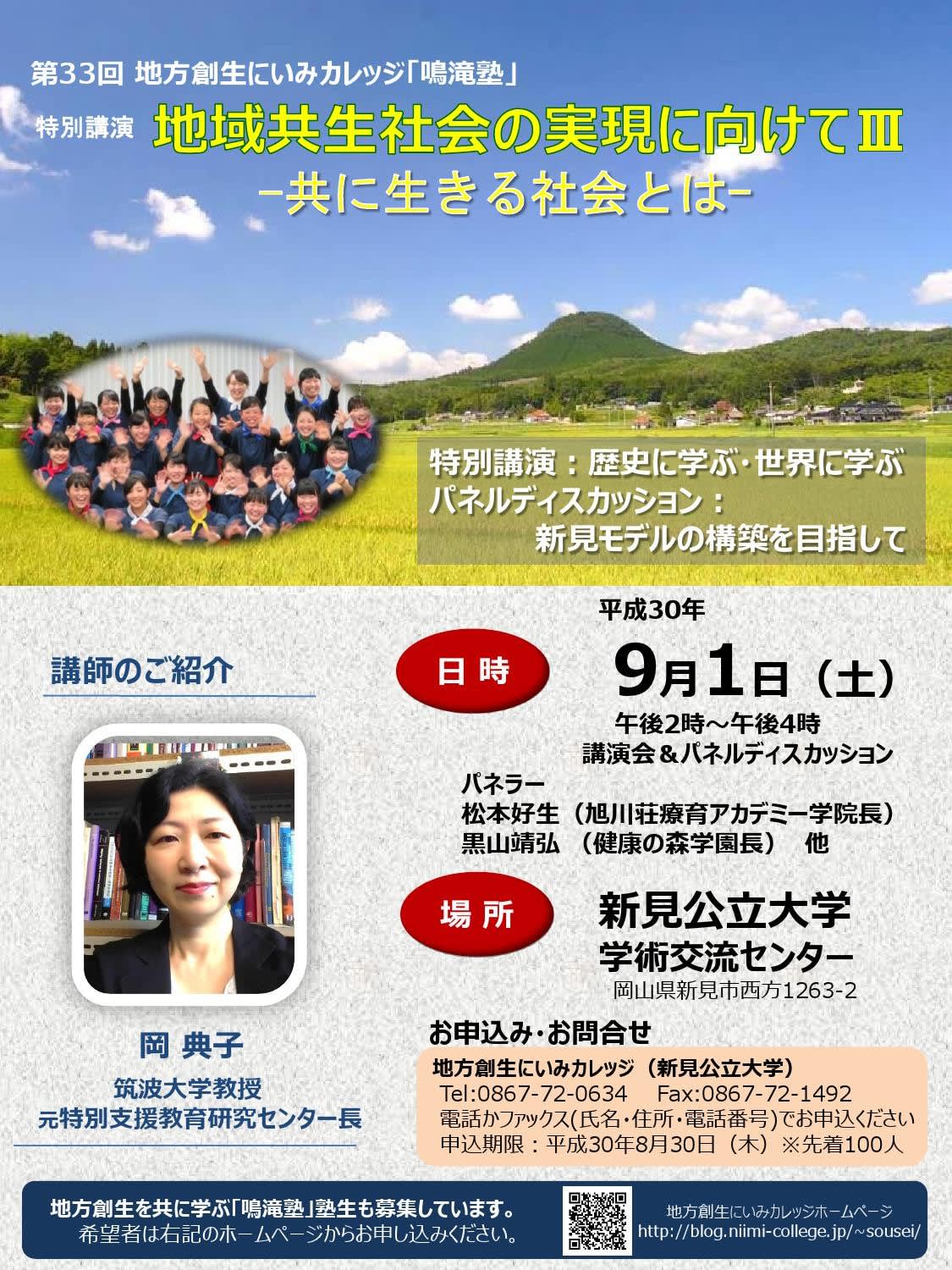

9月1日(土)午後2時から新見公立大学学術交流センターで、第33回鳴滝塾「地域共生社会の実現に向けてⅢ-共に生きる社会とは-」を開き、講演会とパネルディスカッションを行いました。

まず、筑波大学の岡典子教授(人間系障害科学域)が「歴史に学ぶ・世界に学ぶ」と題して「共に生きる社会」について講演されました=写真。

岡教授は専門の「特別支援教育」について、研究の出発点となった「アメリカ障害児教育の歴史研究」から本題に入り、「共に生きる社会(共生社会≒インクルージョン)とは、文部科学省によれば『だれもが互いに人格と個性を尊重し、支え合い、人々の多様な在り方を認め合える全員参加型の社会』で、特に『これまで必ずしも社会に参加できるような環境になかった障害者等が積極的に参加、貢献できる社会』」と述べられました。

さらに「インクルージョン、インクルーシブ教育の一面は、障害のある子どもと障害のない子どもが同じ学校や同じ学級で学ぶこと」で、文部科学省は「共生社会を形成するためにはインクルーシブ教育システムの構築が重要だとしている」と話されました。

「インクルージョンは人種差別や障害者差別をなくそうという2つの大きな流れが合流して生まれた理念であり、すべての子ども(障害のある子ども、英才児・秀才児、ストリートチルドレン、就労児、異なる人種・言語・宗教の子ども、貧困家庭の子ども、被虐待児など)に適切な支援を提供しながら同じ場で教育しようとする考え方で、インクルーシブ教育とは『生徒やその家族、教師、地域社会の住民たちが、人々のもつ差異を受容しながら所属意識と共同体意識に基づいて主体的に学校を作り出す哲学』で、差別と排除のないインクルーシブな社会を作るための手段として、インクルーシブ教育は『学校の変革を通じて社会の変革をめざす草の根運動』」と語られました。

そしてJ.F.ケネディの「あなたの国があなたのために何ができるかを問わないでほしい。あなたがあなたの国のために何ができるかを問うてほしい」を引用し、「地域が学校をつくる。学校が地域をつくる―新見は今後そのモデルになり得る。新見モデルを待っている人は多い」と締めくくられました。

☆ ☆ ☆

パネルディスカッションは、松本好生氏(旭川荘療育アカデミー学院長)、黒山靖弘氏(健康の森学園長・本学教育支援センター)、髙月教惠氏(本学教育支援センター長)、立浪朋子氏(筑波大学大学院)、高橋彩氏(兵庫教育大学大学院)をパネラーに、岡教授がアドバイザーとして参加、公文裕巳代表(学長)の司会で行われました=写真。

この中で松本氏は、新見公立大学の役割として人材育成とともに幼児期からのコホート研究を取り上げられました。

【コホート研究】特定の地域や集団に属する人々を対象に、長期間にわたって健康状態を生活習慣や環境など様々な要因との関係で調査する研究のこと。

そして「QOL(Quality of Life=生活の質)を小学校から中学校へ示すことができれば、新見という町が住みやすく、子育てしやすい町という裏づけができる」と述べられました。

講演する竹下さん

講演する竹下さん

講演する小林さん

講演する小林さん

講演する山本さん

講演する山本さん 講演する徳野さん

講演する徳野さん

郷木コーディネーター

郷木コーディネーター

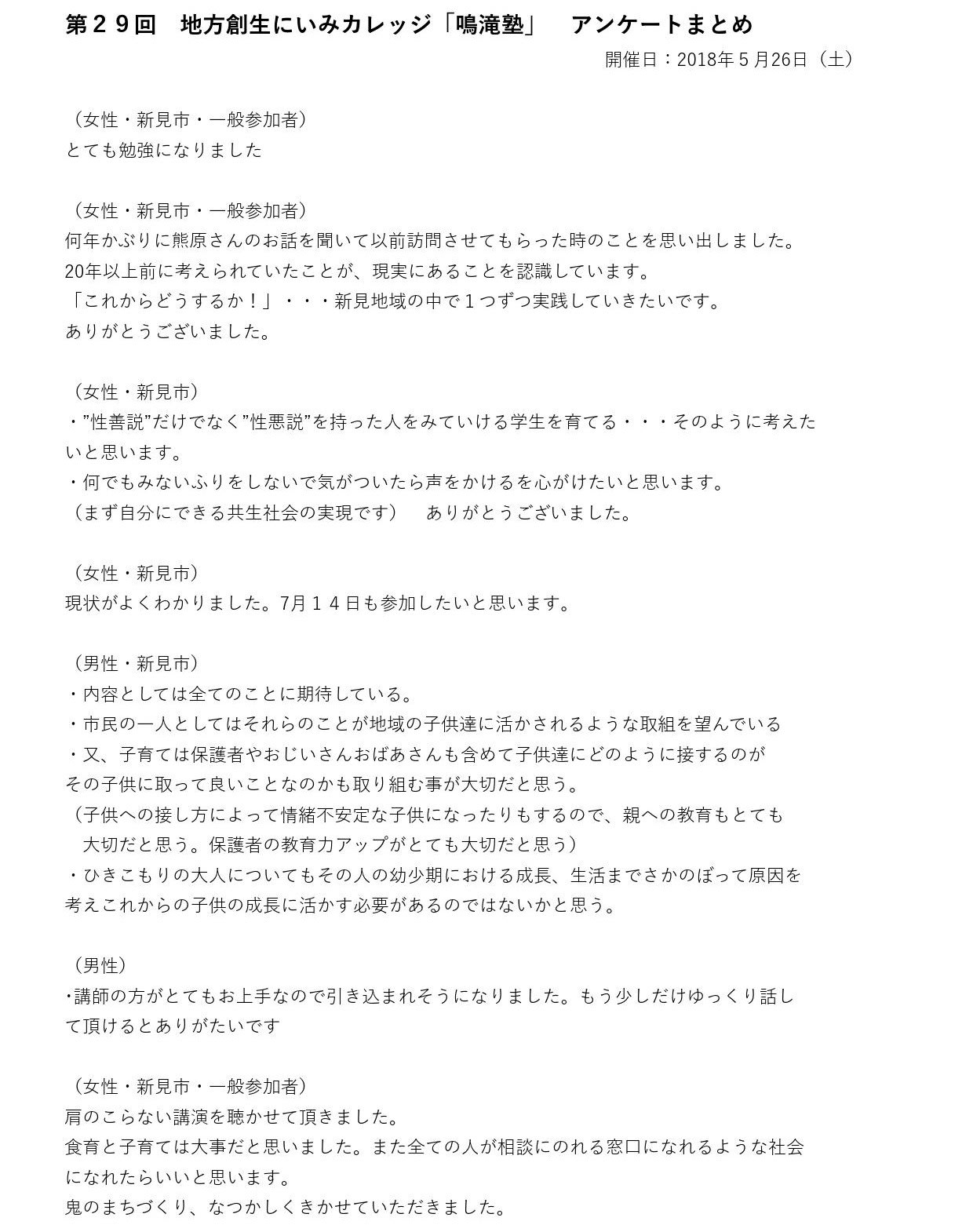

講演する熊原保氏

講演する熊原保氏