4月13日(土)午後2時から新見公立大学講堂で、2024年度新入生歓迎・NiU「鳴滝塾」Ⅷが開かれた。講師は㈱日本総合研究所主席研究員で新見公立大学客員教授の藻谷浩介氏。「新見市の里山資本とまちづくり」をテーマに約1時間半話し、その後、公文裕巳学長と質疑応答をまじえて対談した。

<藻谷浩介先生 プロフィール>

1964年6月18日生まれ(59歳)、山口県周南市(旧徳山市)出身。東京大学法学部卒。米国コロンビア大学経営大学院卒。

平成の大合併前、全国3,200市町村のすべてを自費で巡歴し、地形・交通・産業・人口・郷土史等を把握。また欧州の全独立国、米国の全50州など世界各国を自費で訪問し、地域特性を多面的にとらえている。

地域振興、人口成熟問題、観光振興などに関し、精力的に研究・著作・講演を行っている。

2012年から㈱日本総合研究所主席研究員。2018年から新見公立大学客員教授。

著書に「デフレの正体」「里山資本主義」「しなやかな日本列島のつくりかた」「観光立国の正体」「世界まちかど地政学」「進化する里山資本主義」など多数。

この日は、新入の学生を中心に、学生と一般あわせて約350人が聴講した。

講演は「とくに新入生の皆さんに考えていただきたい」とクイズ形式が採り入れられ、隣の人との話し合いも設けられた。

千年後、確実に残っている人工物は? 隣の人と話し合ってください。はい、どうぞ。(まもなく会場は学生同士が話し合う声につつまれた)大人の皆さんも女子学生に負けずに元気に話し合っていただきたい。……では、ちょっと聞いてみましょうか。何だと思いますか。一斉に声に出してください。(あちこちで、これぞと思う物を挙げる声が。なかでも一際よく通る声で、女子学生が「フレスタ=広島に本社があるスーパーマーケットチェーンの新見店=」と叫んだので、爆笑が起こった)千年後に残る物は千年前からある物。フレスタは千年前にはなかったが(笑)、新見は千年以上前からあった。東寺の荘園として京都と深いつながりがあり、新見の出来事が京都に記録として残っている。

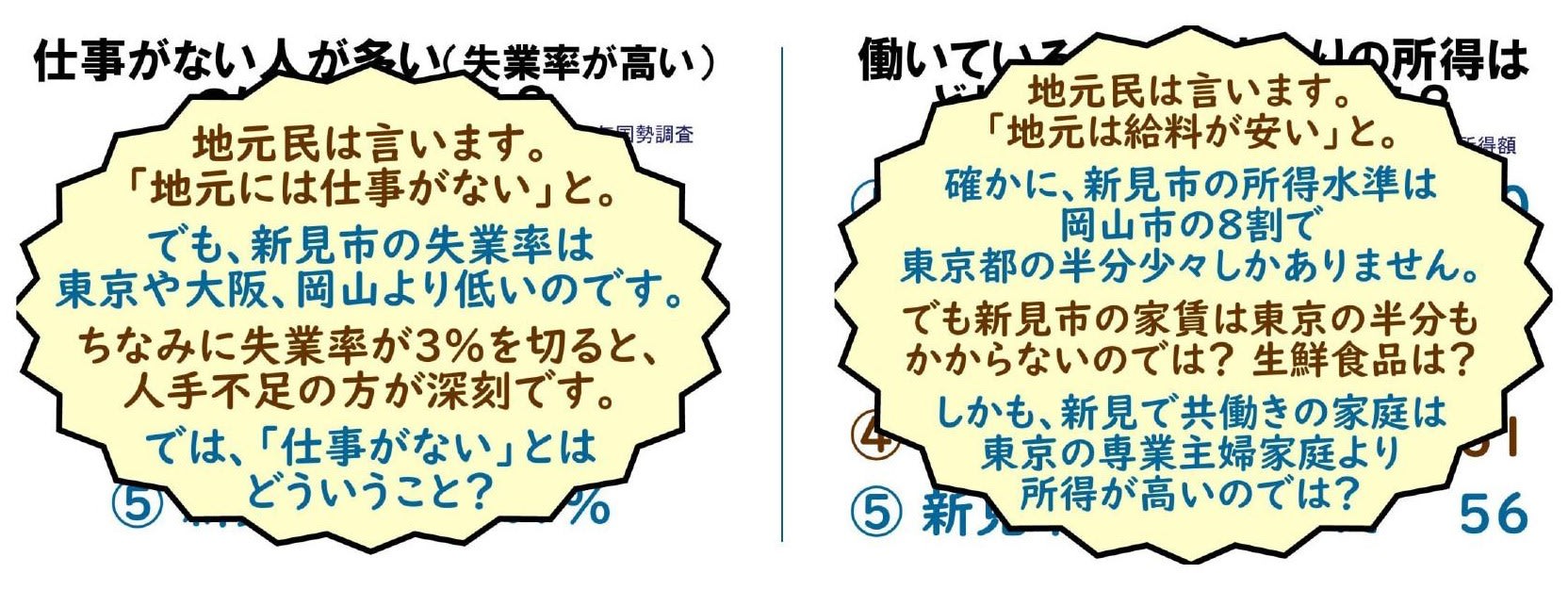

<失業率>と<所得>について「いったいどういうことが起きているのか」、東京・大阪・岡山・津山・新見のデータを比較して考察された。

<失業率>東京都1.9%、大阪市2.4%、岡山市2.3%、津山市1.8%、新見市1.7%(2020年国勢調査)

東京都の1.9%は劇的に低い。世界の普通の国では20%とか平気である。1.9%というのは、ほとんど失業者がいなくて、(現状では)雇いようのない人が残っている。大阪は東京より失業率が少し高い。岡山はどうかというと、何でも大阪とそっくり。言葉はちょっと違うけど、基本的には一皮むけば大阪。津山は東京と人間が似ている。失業率は低い。新見は津山より低い。(働くところがないといって)人が出てしまうので、逆に人が集まらないという問題が起きている。田舎にいくほど失業率は低い。このことが、60歳以上の方が生きてこられた時代と全く異なっている。

「仕事がない」とはどういうこと? 「給料が安い」から?

<1人あたりの年間所得>東京都492万円、大阪市369万円、岡山市347万円、津山市300万円、新見市274万円(課税対象所得額)

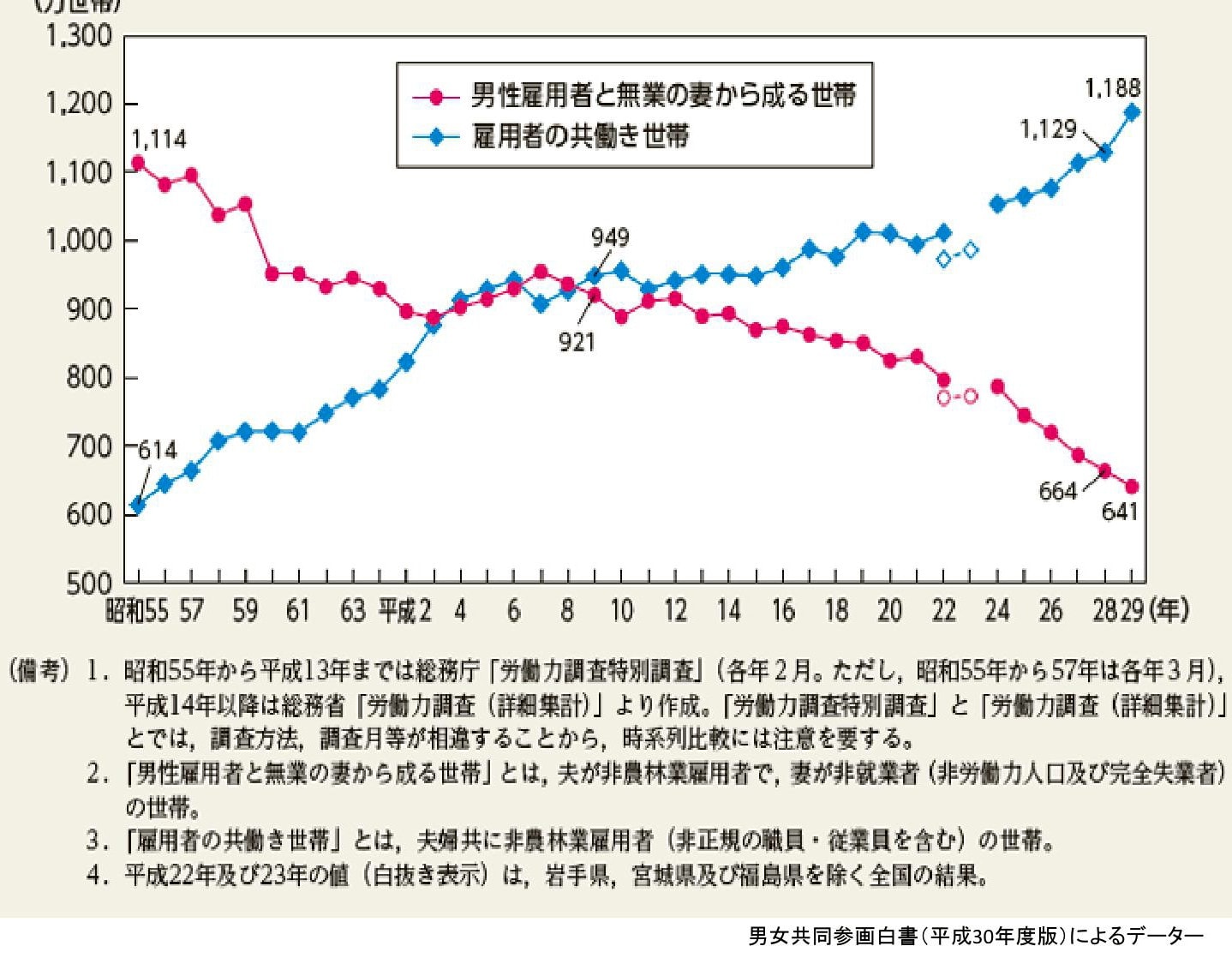

東京の所得水準を100とすると新見は56。新見の給料は低い。では、東京と新見とどっちが生活しやすい? 東京は家賃や食品価格が高い。東京は専業主婦の人が多く、その家庭では新見の共働き家庭より所得は低い。60歳以上の方が就職されたころは、東京は地方より何倍もの所得があった。だから東京へ出て行く意味があった。今は2倍も違わないので、実は出て行くと損。苦労して貯めたお金がローンに消えてしまう。というように時代が変わっている。

<若い女性の就業・未婚率>と<出生率>の関係について県別のデータで考察された。(2020年国勢調査)

若い女性(25歳~44歳)が一番働いているのは島根県。9人に8人ぐらいが働いている。一番働いていないのは、4人に3人が働いている奈良県。東京は女性がだいぶ働くようになったが、全国の田舎からみると働いていない。専業主婦が多い。なぜか? 通勤時間が長すぎて、2人一緒に働くと家庭が崩壊する。働けるのに働いていない。(就業率が)もっと低いのは、神奈川、埼玉、千葉で、やはり通勤時間が長い。奈良や大阪も同じ。結婚して子どもができて仕事を辞めると収入が減り、2人目を産めないという人がすごく多い。その結果、出生率が非常に低い。何でもど真ん中で個性がないのが岡山(笑)。女の人が働くと子どもの数が減ると思い込んでいる人がいるが、それは間違い。傾向としては、若い女の人が働いているほうが子どもは増える。収入がちゃんとあるから。保育所に預けられる。女の人が働いていなくて出生率が低いのは、東京の周辺と大阪と奈良。働きたいし子どもも欲しいと思う人にとっては要注意エリア。

子どもが減っている理由は、結婚しないから。東京は結婚していない若い女性がダントツで多い。女の人が一人暮らししやすく、結婚したくても結婚できる状況になっていない。仕事に忙しく人間としての本質を忘れている人が多いため、結婚相手がなかなか出てこない。仕事の依存症になっている。

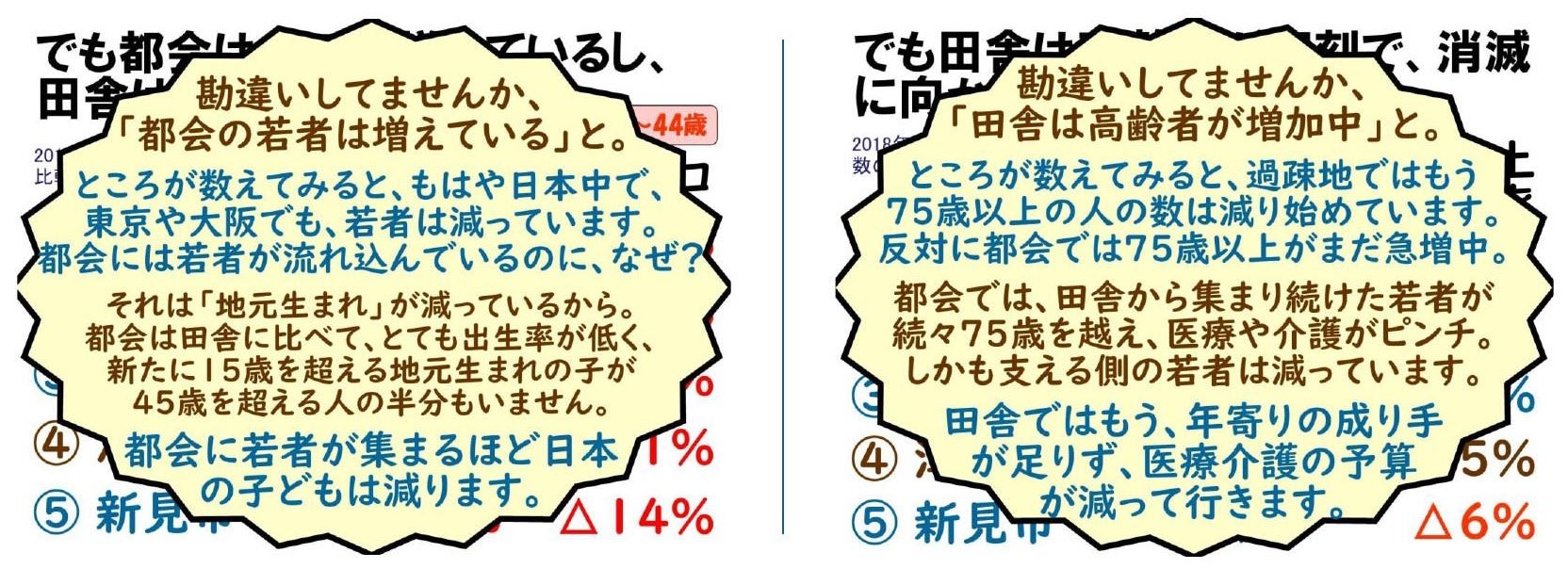

<総人口と若者人口><高齢化率と75歳以上の増加率>について、2018年と2023年の住民票数(居住外国人を含む)を比較し、東京・大阪・岡山・津山・新見のデータから考察された。

<総人口>東京都+1%、大阪市+1%、岡山市△1%、津山市△5%、新見市△10%

東京の総人口は最近の5年間で、わずか+1%、ほとんど増えていない。日本人だけでカウントすると減っている。東京が増えているのは外国人が移り住んでいるから。それぐらい日本全体が少子化している。とくに東京は少子化が激しい。津山は100年で人がいなくなるペース。新見は50年で人がいなくなるペースで、そのうち公立大の学生しかいなくなる(笑)。

<若者(15~44歳)人口>➀東京都△4%、②大阪市△1%、③岡山市△8%、④津山市△11%、⑤新見市△14%

<高齢化率(65歳以上人口÷総人口)>➀東京都23%、②大阪市25%、③岡山市27%、④津山市31%、⑤新見市43%

東京都の23%は、ほぼ4人に1人が高齢者。10%を超えると高齢化社会、15%を超えると超高齢化社会。したがって東京は超々高齢化社会。津山は超の5乗ぐらいで、新見は人口の半分近くが高齢者で、もはや限界集落一歩手前。(一般的には高齢化率が7%を超えた社会を高齢化社会、14%を超えると高齢社会、21%を超えると超高齢社会と呼ばれている)

<75歳以上の増加率>➀東京都12%、②大阪市9%、③岡山市14%、④津山市5%、⑤新見市△6%

75歳以上の人が減っているのはどこでしょう。東京は5年間で12%も増えている。ということは、福祉や医療関係で働いている人を12%増やさないと足らなくなる。しかし、実際には福祉や医療で働く人がそんなに増えていない。どんどん大変な状況になっている。…ものすごく高齢化している新見なんてどうしようもないでしょう? ところが、なんとお年寄りが減っている。新見ではお年寄りが減りだしたので、病院とか福祉サービスを増やさなくてもよい。都会では人手が足らないから、新見公立大学の学生は根こそぎ高い給料で引っこ抜かれるという状況にある。就職はすごく簡単です。でも都会へ出て行くと、〝客〟が増えているところで、とにかく仕事をこなせということになる。新見だと、人口の半分近くがお年寄りだが、減りだしたということは、じっくりきちんとお世話して、一緒になっていろんなことができるという〝余裕〟が出てくる。同時に市の福祉予算が減り始める。75歳以上が減りだすと機械的に医療・福祉予算が減っていく。そのお金を他に回す余裕が出てくる。

このことは日本中で起きている。お年寄りは過疎地のほうが増えていなくて、都会で激増している。都会は若い人を集めすぎた結果、50年後にその若い人が年寄りになって、年寄りがどんどん増えている。都会は若い人が多くて元気だなと思っている人に言いたい。若い人はいずれ年寄りになる。若い人は年寄りの原材料。あげくの果てに、子どもが産めていないので人手不足になる。

新見にとってはチャンス。日本中から集まった新見公立大学の学生は、非常に高齢化しているが高齢者数が減りつつあり、お年寄りが元気に暮らしているところできっちり勉強し、やがて高齢化が止まる日本中に新見で勉強したことを持ち帰って、「ハッピーな国にしようぜ」みたいなことを考えてほしい。新見は遅れていると思われながら〝先進地域〟なんです。過疎地ではお年寄りが減り始めている。学生の皆さんは先進地域に勉強に来ているんです。反対に都会では、お年寄りがまだ急増している。都会では田舎から集まった若者が続々75歳を超えて医療・看護がピンチになっている。ざっくり40年ぐらいは、このピンチが続く。一方、支える側の若い人はどんどん減っている。東京の物価や家賃だと、介護・福祉の給料では生活が苦しい。キーワード「年寄りのなり手すら減る田舎…」。年寄りがすごく元気だから減るのは困るが、医療・介護では予算を減らすことができる。これが日本中で起きていて、新見はちょうど最先端にある。人口の半分近くのお年寄りがどうやって、生き生きと現役で働き、病気になったらすぐケアしてもらえる「理想郷」をつくるかという状況にきている。

お年寄りが生活に困っているところとそうでないところの格差がすごい。

生活保護費は、障害があって働けない人のほか、年金が足らず貯金もないお年寄りがもらっているケースが多い。大阪市では市民1人あたり約12万円が毎年使われている。260万人の市民がいるので、莫大な予算が生活保護費に使われている。大阪は生活保護を受けている人がものすごく多い。住民1人当たりの生活保護費は、東京(23区平均)と神戸がだいたい同じで大阪市の約半分。東京では「田舎は金食い虫。税金ばかり使って」というかもしれないが、東京は4人に1人が高齢者。仕事しなくなったら生活は苦しい。家賃も物価も高いし。日本で一番所得が高い東京都港区で倉敷市ぐらい。新見になると、ざっくり東京の4分の1しかお金がかかっていない。

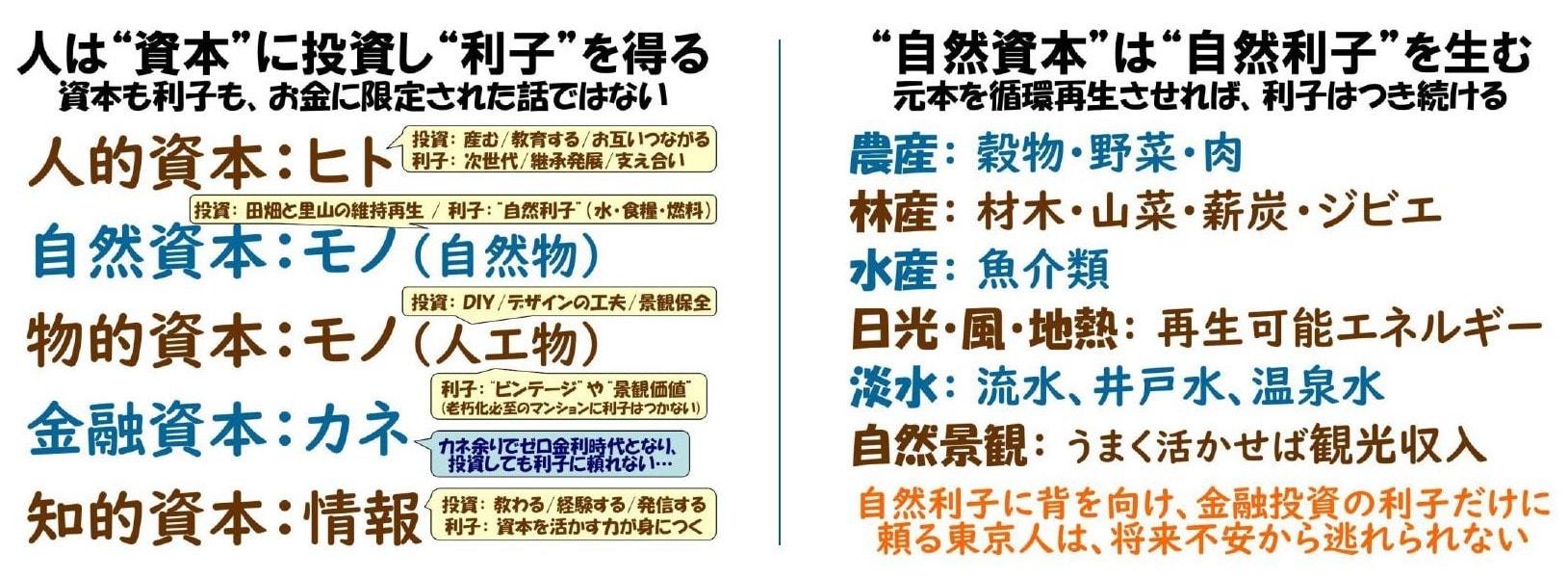

日本では都会のほうが生活に困っている人が多い。田舎はお金以外の〝資本〟があるので、高齢者が生活に困りにくい。お金だけじゃない、いろいろ頼れるものが残っている。

人間は〝資本〟に頼って生きる。資本は〝利子〟を生む。例えば柿の木が資本で、柿の実が利子。実をいくら取っても木は枯れない。カネはもはや資本ではない。利子が付かなくなったから。田舎には「自然資本」がある。東京には自然がほとんど残っていないので、退職までに2,000万円貯めなさいということになる。田舎は東京の半分ぐらいしかおカネがないかもれれないけど、「自然利子」がたくさん付くので現実には困らない。

田舎に住んでいる人を勉強ができる順に東京に集めるのはやめた方がよい。

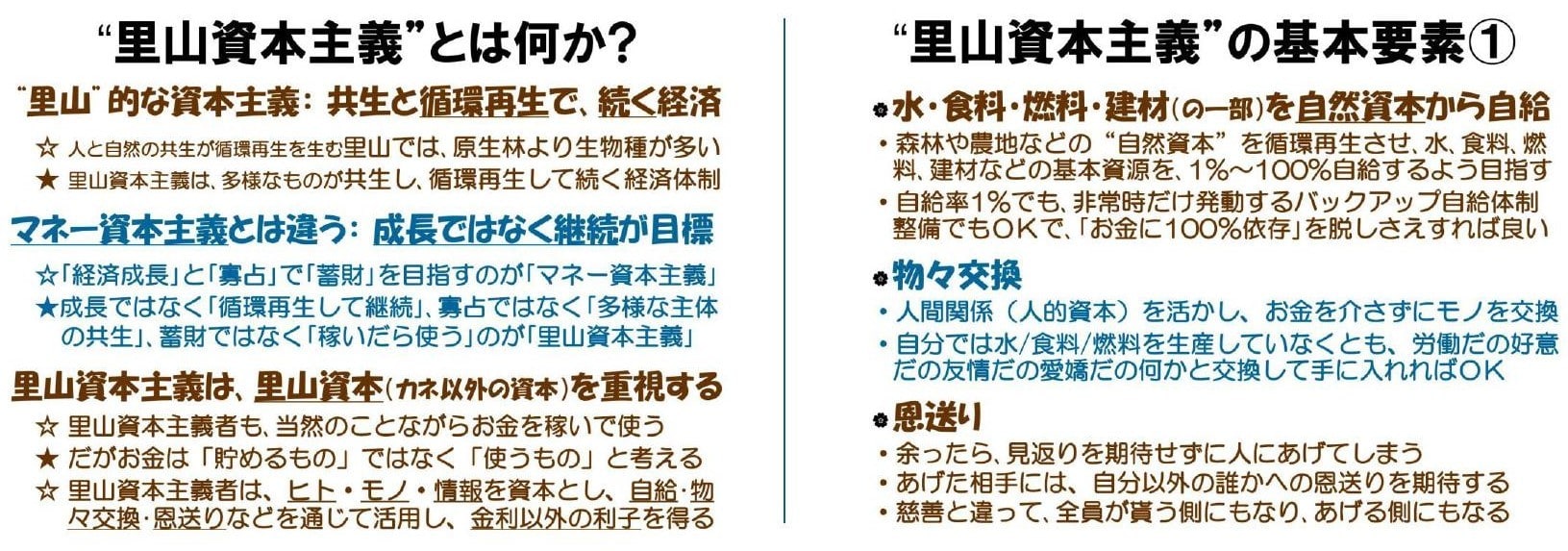

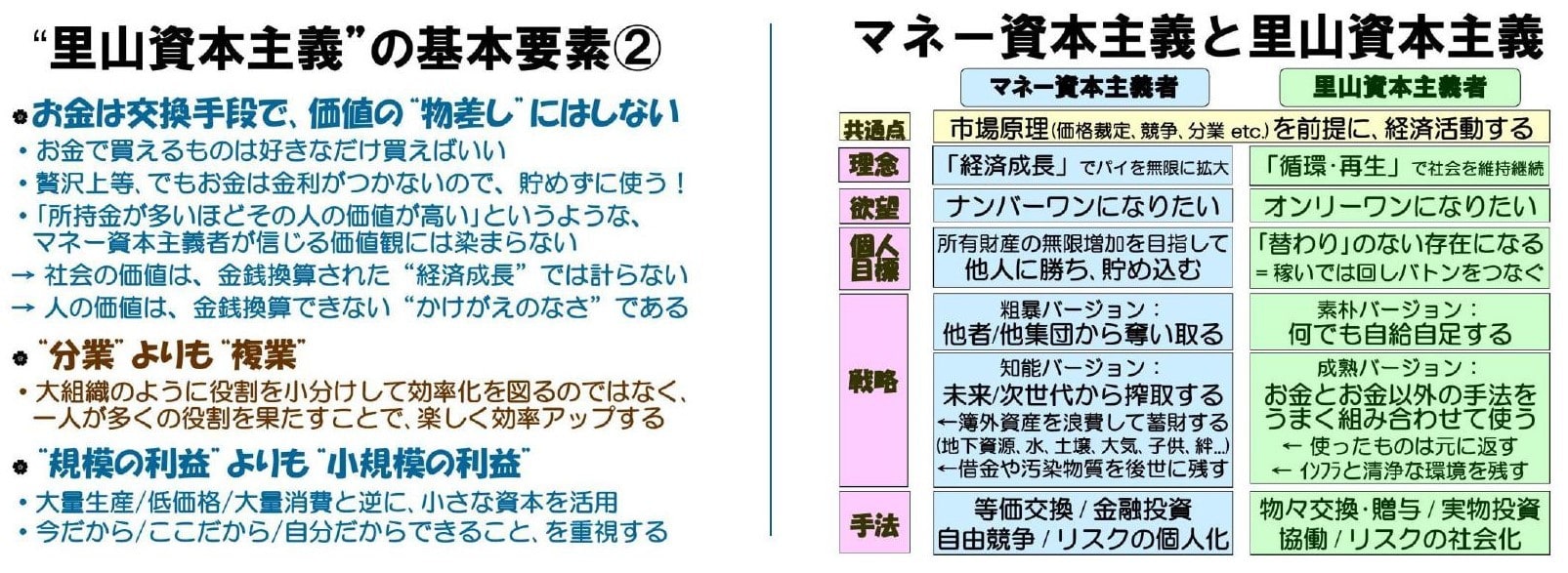

何とか転ばずに続く〝循環再生〟する経済になってほしいというのが「里山資本主義」。おカネが増えるという経済成長じゃなくて、生きものと社会が続いていくのが目標。反対語は、経済成長させておカネを貯めるぞという「マネー資本主義」。

おカネがいらないとはいわないが、稼いだら使う。次の世代が生まれて、楽しくおカネを使ってハッピーに生きていこうというのが「里山資本主義」。最大のポイントは、おカネ以外の〝里山資本(ヒト・モノ・情報)〟を重視すること。おカネもうけではなく〝ヒトもうけ〟だといった人がいる。おカネだけ考えている人は、だんだん人相がわるくなる。

里山資本主義の人たちは、おカネを貯めている人が偉いとは考えない。自然を生かした生活をしている人のほうが偉いと考える。いろんな小さい仕事を重ねていって利益を得る。そのほうが残ると思っている。

<可住地人口密度>人口÷可住地面積(総面積から林野面積と湖沼面積を除いた面積)

学生の皆さん、新見は田舎ですよね。この「田舎だよね」という感覚はどこからくるのか。新見は人がいないよねと思う人はパー、こんなもんでしょうという人はチョキ、いや多過ぎると思う人はグーで(笑)。

前のかた、後ろを振り向いて。前はみんなパーですが、後ろ(大半は学生)にちょぼちょぼチョキのかたが存在する。私はグーなんです。さっき上のサロン(地域共生推進センター棟5階のビューラウンジ)から新見の街を見ながら、人が多いよねと独り言っていた。東京都の可住地人口密度(2021年)は9,703人/㎢。10㎡にほぼ1人住んでいる。大阪府は6,600人/㎢で、東京の約3分の2。岡山県になると844人/㎢。新見市は265人/㎢で、北海道の215人/㎢より多い。日本人は国が小さいので、かなりの人が東京や大阪に行っている。そうすると、東京や大阪に行くたびに、うちの地元は人がいないという感じになる。

世界で比較すると、シンガポールは9,993人/㎢で、東京よりも人が多い。人口密度が極端に高いシンガポール、東京都、大阪府の共通点は、異常な少子化。当然ながら里山資本はない。自然エネルギーがない。

新見市の265人/㎢は、スロベニアやマレーシアと同程度。インドネシアはすごく人口が多いが282人/㎢で、新見と同程度。オーストリア208人/㎢、中国197人/㎢、フランス182人/㎢、米国55人/㎢、ロシア18人/㎢よりも、新見の人口密度は高い。

新見市の265人/㎢は、世界的に見ると密度が高い。さっき上から見ると、新見の谷を家が埋め尽くしている。いっぱい人がいる。コンビニもホームセンターもあるし、駅には1時間に1本特急が来るし…。こんなことはアメリカやロシアではあり得ない。日本は人口密度があまりにも高いから、日本ではド田舎と言われていても、世界に比べて店商売や公共サービスが成り立ちやすい。日本の人口はこれから半分になっていく。新見が半分の130人/㎢になってもスペイン152人/㎢ぐらいで、世界の中では〝適密〟。これを過剰に疎(過疎)というのは東京の人。価値観全体が東京、大阪に引っ張られている。基準がズレて、世界の普通が普通ではないように見えてしまう。インドの人口密度630人/㎢は、鳥取県610人/㎢とほぼ同じ。学生の皆さんは大学があるまちで暮らすことにより、人が多くないとダメという感覚をデトックス(解毒)していただきたい。

大地震が東京や大阪で起きたら大変な被害が出る。人口密度が高いほど被害は大きくなる。もっと都市に人を集めないと経済成長できなくて国が存続しないなどと東京でいう人がいるが大間違いで、経済成長の前に地震が起きてとんでもないことになる。東京に集まっている人を少しでもよいから田舎に移すほうが大事。里山資本を生かすということは、日本人の〝密度感〟を壊すということでもある。

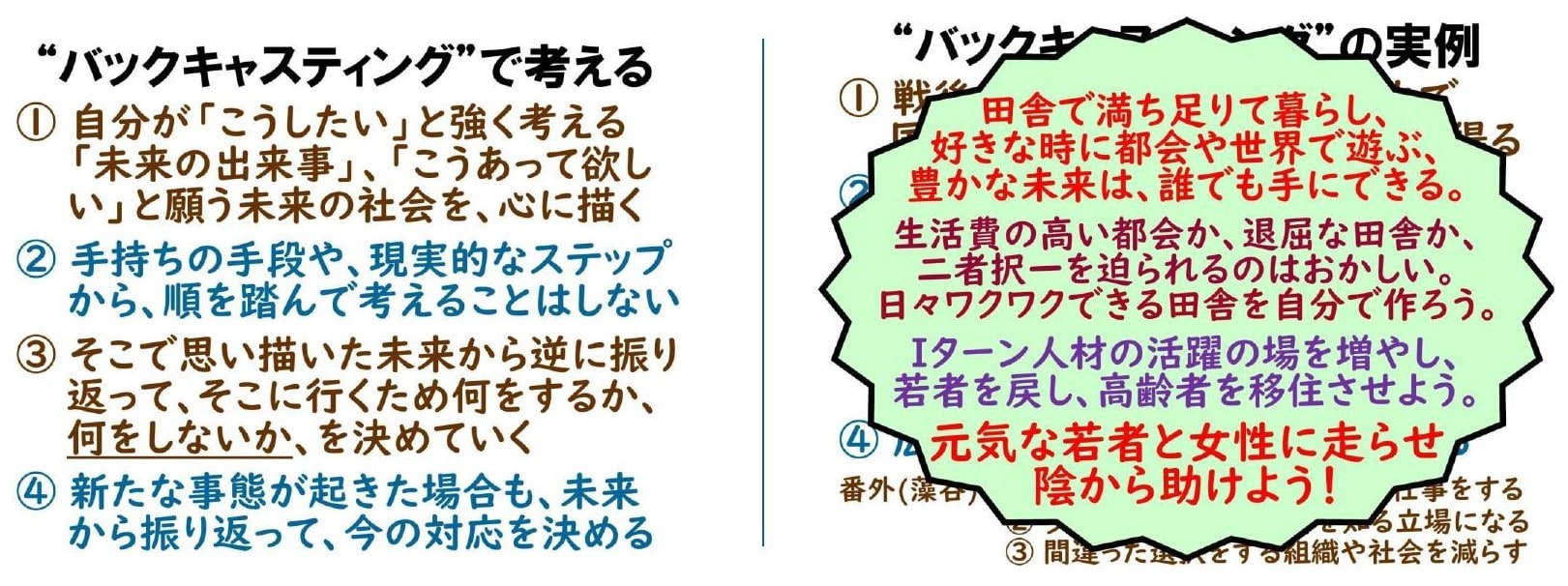

<バックキャスティング>

学生の皆さんは40年後に私らの歳になる。その後もたぶん30年ぐらい生きていく。平均寿命から考えると、あと70年ぐらい生きていく。それをどう生きていくか。自分がこうしたいと強く考えることを持っていないといけない。

もっと自由に住みたいところに住んで、「何しに東京から出て行くんだ」と言われないような世の中を早くつくりたい。東京に住んでいるだけで威張っている人たちを撲滅したい。住みたいところに自由に住んで、歳をとった後もいろんな物が取れて交換できる里山資本主義でハッピーに暮らせる人を増やしたい。そういう時代にするために、今、何をするか。目の前で起きる小さいことを決めるときに、どっちが自分の思う未来に近いかで決める。これを「バックキャスティング」といいます。

このことを学生の皆さんも、夢は何でもいいので、自分の夢に向かって発揮してほしい。日本は理想をいわないようで実は理想を掲げている国。皆さんは今後どこに住まわれるか分からないが、「田舎で満ち足りて暮らして好きなときに都会や世界で遊ぶ豊かな未来」はやろうと思えばだれでも手にできる。生活費の高い都会か退屈な田舎か、どっちかみたいなことになっているが、これはおかしい。都会の生活費を下げればよいが、東京も大阪も良い街なので世界中から人が集まり土地代もどんどん上がって下がらない。これに対し、「日々わくわくできる田舎」をつくることはできる。いろんな人がやってきて、それを元気な地元民が助ける。皆さんはどこに住んでもいいんだけど、しょうがない我慢しようという人生じゃなくて、「いずれはこうできるはずだよね」と思い、目の前の小さな選択を重ねるという人生を歩んでください。

講演を受けて藻谷浩介氏と公文裕巳学長が、質疑応答を挟んで対談した。

藻谷 学生さんがちゃんと話してくれましたよね。

公文 傑作だったのは「フレスタ」だったんですけど、フレスタが千年残るという会話をしてくれる雰囲気で講演会ができたというのが一番うれしい。課題先進地域の現場で人と地域をつくる新見公立大学に入学してくれた学生たちが、こんな雰囲気で会話をする。ときどき槍玉に挙がっていた前のほうの方々も刺激を受けて若返ったんではないかと思います。

新見の里山資本って何なんだろう? これから先の未来をどう考えていくか。考えをめぐらすことができたのではないかと思います。里山資本から見れば、「新見は豊かだな」という思いが皆さん共通認識になったのではないかと思います。

――私はUターンして15、6年になります。農林業をやっています。農林業が地球温暖化抑制に関与していることを知り、農林業に従事していない人を対象に植林や下草刈り、田植えや稲刈りのイベントをSNSで呼びかけると、岡山や倉敷から応募があり、すぐ募集定員に達するんです。リピーターのかたもいる。藻谷先生の里山資本主義とすごく共通していると理解しました。(男性市民)

藻谷 ありがとうございます。岡山や倉敷にも田んぼや山もあるだろうと思うんですが、新見にまでいらっしゃるんですね。

公文 いわゆる田舎に行って里山を経験しながら里山の恵みを感じる。岡山や倉敷の田んぼに行くよりは、新見の田んぼに行ったほうが気持ちがいいんだろうと。

藻谷 そうなんですよね。倉敷もだいぶ開発されたので、もっと静かな田舎がいい。新見の街中に住んでいる人は、たまに千屋とか神郷へ行った方がいいと思うかもしれない。かつては下へ下へ中心へと落ちていったが、逆に上流へ上流へと人が入っていくという一部違う流れが起きている。ただ、いかんせん若い人の就職と進学だけは都会へ集まり続ける。全国から若い人が集まる大学が田舎にある新見はすごい。

公文 今日のお話を聴いて、私たちが感じている雰囲気であるとか、人の噂のような、いわゆるフェイク(まやかし)がたくさんあって、実態はずいぶん違うんだなぁと。それらを知らないで生活してきたんだなぁと思いました。

藻谷先生が大事にしてらっしゃるのは「数」と「現実」。そして「五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)」。なかでも一番大事なのは「触覚」だそうです。その場に直接行って、そこで感じる「肌感覚」。

藻谷 画面で見るのとその場に行くのとでは受ける印象が全然違う。それは何なのかというと、養老孟司先生が言われる「触覚」。空気の圧とか場の雰囲気とか温度とか、いろんなものが押し寄せてくる感覚を感じる練習をしているんですね。看護とか介護とかは「触覚」でしょ。さわって判断する。

公文 そうですね。医療の領域でいうと「触診」で、手当て。さわるという感覚が大事で、いわゆる「肌感覚」。先ほどのリピーターは、自分の肌で感じた体験があって、また新見へ行きたくなる。

――新見で新しく流行(はや)る観光事業、イベントはありますか。(男子学生)

藻谷 新見の皆さんはどう思われますか。先日、アジスアベバでエチオピア航空の日本便に乗ると、エコノミー・クラスはほぼ満席。中東、ヨーロッパ、中南米からアフリカ経由で乗り換えて日本へ来ている。かれらは日本に何を見に来ているのか。私の隣に座ったアルゼンチン人夫婦は日本が2回目で、前回から半年しか経っていないけど今回は4週間休みを取ったという。かれらは東京にずっといるはずはない。田舎に行きますよ。そこで何を楽しむのだろう。やはり自分とこにないものを楽しむでしょう。

アルゼンチンになくて新見にあるもの、その一つは高梁川。街の真ん中をきれいに流れていて、けっこう水量はあるんだけど水は澄んでいて、川が流れていくのを宿の窓越しにぼおーっと見ることができる。牧場と大山脈しかないようなアルゼンチンからすると、このような光景はない。また、新見の町を歩くと古い町家が残してある。昔の物がきちんと残っていて、中ではお茶ができる。京都のように商業化していない。「わぁ、京都より落ち着くよね」と、リアルジャパンを感じることができる。しかも新見は千年以上前から歴史がある。新見にある相当数が世界の町にはないので、ちゃんと説明できれば「資源」になる。

もう一つ、ほかの町にないのが新見公立大学。こういう町に大学があって、子育て支援から看護、介護福祉まで人間を支える研究と実践をしていて、例えば福祉を現場で手伝うツアーとかしたら参加する人がいますよ。これが世界の福祉の最先端なんだと。心優しい日本の「人の温(ぬく)もり」が味わえるツアーだといえば、世界の大富豪が大喜びで参加するってことが十分考えられる。皆が思っている「当たり前の物」が、世界から見れば「資源」です。

公文先生、どう思われますか。岡山は広い中で、ここで学長をやられているということは、新見に何か引っかかるものが。

公文 新見って、おもしろいまちですよね。ポテンシャルがけっこうある。いろんなことをやったら広がりがつくれると思うんだけど、…。

――全国3,200市町村をめぐられて、印象に残ったところがあれば。(男子学生)

藻谷 どの市町村も、ほとんど2回は行っている。都道府県だと最低でも50回行っている。世界はようやく三分の二行って、全部は無理としても四分の三ぐらいは行きたい。すべての土地が興味深い。

――ぼくもいろんな所に行ってみたいんですけど、どうやって時間とかお金とか確保しているんですか。(男子学生)

藻谷 バックキャスティングで考え、行こうと思ったら行く。その前にできることがあったらやる。そう考えていたら必ず行けます。

公文 これからはいろんなたくさんのことができる、一つでなく複数のことができる時代になるでしょう。

このままだと延々やり続けるということになりますので、そろそろ…。最終的な結論として、「わくわくしたような田舎をつくる」ということと「理想郷をつくるチャンスなんだ」ということ。新見は75歳以上の人口が減りつつあるが、新見の人口は決して少ないわけではない。適度で、世界的にはむしろ多いんだ。そんなまちに里山資本がたくさんあり、しかも大学がある。新見にとっては理想郷をつくるチャンスだ。学生諸君は新見のまち全体を学びのキャンパスとして「理想郷をつくるチャンスに恵まれているんだ」という気持ちで学生生活を送っていただき、それを市民が応援するということになれば大きなチャンスが新見にはあるなということで、今日は終わりたいと思います。

本日はありがとうございました。

閉会にあたり、小田慈副学長が「藻谷先生、新見公立大学の新入生や新見市民の皆さまへわくわくどきどきするメッセージをいただいき、心からお礼申し上げます」とあいさつした。

<聴講者感想>(抜粋)

【一般】

・ものの見方や考え方で、新見は実は先進地域であることに気づきました。田舎だからと卑下することなく、今の環境をしっかり受け止め、この地域でできることをやっていきたいと思いました。

・田舎には田舎ならではの強みや魅力があると気づきました。具体的な数字やグラフを用いた可視化から、新見で生活できている誇りを感じました。

・新見市のような地方は都会と比べるとお店なども少ないし住みにくいのではないかというイメージが強かったけれど、そうではなく、むしろ田舎にこそお金以外の資源がたくさんあって住みやすいのだなと感じました。東京や大阪の方が高齢化率が上がっていることにとても驚きました。都会の方が住みやすいと思っていたけど、田舎の方がお金は少ない代わりに自然の中にある資源や資本が多いため、むしろ住みやすいのだと感じました。今だけの生活を見るのではなく、何年も先を見据えて物事をとらえる必要性を感じました。

・私も田舎で生活することに幸せを感じています。新見や全国の田舎は消滅すると言われますが、洗脳されることなく、目の前にある幸せを大切に生きていこうと思いました。

・世間一般に流布されている常識や価値観は、世界的に見れば常識ではないということに気づかされました。日本人の常識を変えなければならないと思いました。

・東京一極集中からの脱却をいかに進めていくか、国と自治体の発想転換が必要だと思いました。目指すべきは、豊かさが実感できる地方の生活環境だと思いました。

・人口減少社会が到来している現在、高齢者が子どもを頼って都市部へ移住している。土地をベースに定住する適正人口社会をいかにつくるか。ニーズがより多様化する時代。

・新見が先祖より育み守ってきている「資本」を明日からの生活に活かし、後世につなげていく使命があると痛感しました。

・大変充実した時間になりました。とくに新見の可住地人口密度の話は有意義でした。学生との質疑応答も新鮮でした。

・とてもわかりやすいお話で、理解することができました。前から新見が好きでしたが、ますます新見を好きになりました。私が残したいもの、それは子孫です。

・日本中が里山資本主義の考え方になるといいですね。政府、政治家の頭を変えないと、日本は変わらないですね。

・常々思っていることですが、世界中にSNS発信して里山資本がある新見へ人を集めること。田舎に住みたい人を集めて、田舎で働く場所をつくること。若者の人口増加、少子化対策、地域活性化につながればと願います。

・藻谷先生の里山資本主義に関する著作は2冊ほど読ませていただいていますが、先生がそうした観点から将来の新見市をどうとらえられているのか、興味深く拝聴させていただきました。人口減少や高齢化、田舎と都会をどうとらえるかという新たな視点を軽妙な語り口調で話していただき、高校生など若者にも聴かせたいと思いました。

・非常にわかりやすいお話で、とくに最後の「田舎にいても好きなときにどこにでも行って楽しむことができる」「田舎で日々わくわくすることを見つけ出す」というのは、今自分がやっていることです。新見を楽しんでいます。

【学生】

・大学を卒業したら絶対東京に行きたいと思っていたけど、その感覚がくるっていたことに気づいて衝撃を受けました。振り返ってみると、私のおばあちゃんも出来た野菜をいろんな人に配ったり、またお返しをもらったりして、充実した毎日を送っていたことを思い出しました。今まで田舎は終わりだと思っていたけど、将来は地元にもっといろんな人を呼び込んで、私も田舎ライフを満喫したいと思いました。私の地元のみんなにも藻谷さんのお話を聞いていただきたいと強く思いました。

・僕の地元も田舎で少子高齢化が進んでいます。東京などの都会は75歳以上の人が増えているのに対し、新見では75歳以上の人が減っていることに驚きました。僕は都会より田舎の方が性に合っているし、これからも田舎で生きていきたいと思っているので、地元や新見の良さをどんどん見つけてワクワクできる田舎をつくっていきたいと思いました。

・私は長崎県の五島列島出身です。今回の講演を聞いて、田舎の価値や可能性を知ることができ、喜びを感じました。今までの私は「田舎は都会に劣っている」という考えを持っていました。しかし、田舎は「これからの日本を支える重要な存在」であると知りました。また、情報を正しく読み取ること、物事の本質を見極めることの重要さを再確認しました。固定観念にとらわれず、豊かな人生を歩んでいきたいと思いました。

・テレビやネットの情報から地方よりも都会の方が何倍も良いと考えていたんですが、地方と都会の違いを数値を踏まえた説明を聞いて、全然そんなことはなく、むしろ田舎の方が後世に残せるものが多いことがわかりました。また、地元の島根は高齢化が進んでいるというのは授業で習ったことがあったのですが、どこの県よりも女性が働いていて、かつ出生率も高いことを初めて知りました。今回学んだことを就活や将来の仕事に活かしたいと思いました。

・講義を聞いて、新見市の豊かさや田舎の暮らしやすさについて知ることができました。「ド田舎に来てしまった」という考えから、「新見という地に来てよかった」と感じられるようになりました。ここに来た縁を大切にし、新見に貢献していきたいと思います。

・「わくわくできる田舎を作ろう」とおっしゃったのが印象に残った。新見に大きなショッピングモールを造ればいいというわけではないと思った。私の両親は転勤族で、タワマンに10年ほど住んだ経験や、進学校で課題に追われて精神を病んだ高校生活があり、今、田舎の祖母の家に来ていて本当に良かったと日々実感している。周りの人がいつも見守ってくれて、食べ物を分けてくれて、最近では鉄道がトラブルで止まったとき「遠慮なく連絡しなさい」と言ってくれる人がいて、とても幸せを感じている。今日、藻谷先生の話を聞いて、先生の書籍を読んでみたいと思ったし、自分にできることも考えてみたいと思った。

・私が一番心に残っているのは、自分で日々わくわくできる田舎をつくればいいというお話です。私の地元も田舎で、落ち着くし過ごしやすいのでとても好きですが、お店が少ないと感じることや行事が少なくなってきていると感じることがよくあります。しかし、今日の講演を聞いて、日々わくわくできる田舎は自分で、また多くの人と共に協力してつくることができるのだと知りました。地元だけでなく、日本社会に貢献することができる福祉人材になれるように、4年間という時間を勉強やさまざまな経験にあてて、多くの知識や価値観を身につけたいと思いました。まずは、バックキャスティング。自分の将来を思い描き、それを達成するために今、そしてこれからできることを考えていきたいと思いました。

・今までの自分の常識が少し変わったように感じた。都会の良さだけを鵜呑みにして生活していたけど、田舎にも良さがあり、今の時代はお金という資本に依存した考え方では生き抜いていくのは難しいと思った。お金以外の資本に投資して、利子を得るために動くことも大学で行いたい。私は都会に住んだことがないので、実際に住んで、どんなに価値観のズレがあるのかも知りたいと感じた。

・愛媛の大洲という町から新見に来て、同じぐらいだけどチェーン店が少ないと感じていました。大都会と比べてこちらの田舎で生活するほうが気楽でいいなと思ったので、ここに残るか、地元に戻るか、じっくり考えながら大学生活を送っていきたい。

・正直、新見は田舎で何もない所だと思っていたけど、新見市は先進地域であると聞き、この大学で学べる重要性に気づくことができた。

・友達に新見はもうダメみたいなことを言われたことがあって落ち込んでいたけれど、今日の講演を聞いてちょっと元気になった。

・普段からニュースを見ることを心がけていたけれど、自分から情報を得ようとする前のめりの姿勢がないと現代においてより良い選択をしていくのが難しいと実感した。今回の講演会を踏まえ、自分の中に揺るがない理想を掲げて生活していこうと思う。

・とても興味深く、もっとお話を聞いてみたいと感じました。新見に来て少し得をした気持ちになりました。

・人とのつながりが大切になる保育士を目指す私たちも、金融資本以外を大切にする里山資本主義を信条として学んでいきたいと思いました。

・自分の価値観が変わっていく感覚を実感しました。自分は地元の高齢化問題の解決に尽くしたいと思っていましたが、都会の方がその問題が顕著であると知り、驚きました。都会や田舎という価値観を捨てていかなければと強く感じ、自分のやりたいことを改めて考えなければならないと感じました。

・将来は地元に戻って医療活動に貢献したいと考えている私にとって興味深いお話でした。地元は新見と似たような環境なので、都会に出るよりは地元で働くほうが過ごしやすいと感じ、改めて地元に戻って働きたいと思いました。

・学校では教えてくれない為になるお話をたくさん聞くことができ、有意義な時間でした。藻谷先生のお話も面白く、退屈する暇がありませんでした。この大学で学べることは自分が思っている以上にたくさんあると思うので、この4年間全力で頑張りたいと思いました。

・私自身「田舎」と呼ばれる所から来ましたが、やっぱり東京や大阪にはときどき行くぐらいでちょうどよいと思いました。高齢化と口では言うけれど、本質を理解していなかったんだなと思いました。

・東京は収入が多く専業主婦が多いので、子どもを育てやすいと思っていた。しかし、1人の収入ではやはり子どもを育てにくいんだなと思った。田舎の方が生活しやすいと感じたので田舎に住もうかと考えた。

・初めて里山資本という言葉を聞きました。講演会に参加する前と話を聞いた後では考え方がすごく変わって、とても良い経験になりました。私はこれから生きていくなかで、金融資本よりも人的資本、知的資本を大切にしようと改めて思いました。元々住んでいた所も自然が豊かで人も優しかったのですが、新見はそれ以上で、良い所に来られてよかったと思います。

・資本や利子はおカネ関連のみだと思っていたけれど、人、自然、情報などいろいろ種類があって、その資本や利子は田舎のほうで有効活用しているんだなと思った。里山資本主義は成長ではなく継続を目標としていて良いなと思った

・田舎の方が高齢者が減少しているのに驚き、自分の考えとぜんぜん違っていた。

・自分自身が田舎出身なので都会に憧れていたが、自分の力で地元を盛り上げていくのもいいなと思った。

・私は山口県下関市から新見に来ました。19年以上住み続けたというのもありますが、下関に帰りたいと新生活1日目で思いました。新見市にはマイナスの印象しかありませんでした。ところが講演を聞いて、新見のような町で自分がどのようなことができるのか試してみたくなりました。貴重な機会を設けていただき、ありがとうございました。

・本音を言うと、新見公立大学に決まったとき、田舎に行くのかと少し不安や心配があったが、来てみると優しくて親切な人が多く、あたたかいところだと感じました。就職時には新見を出たいと思っていたのですが、新見で働いてたくさんの人と関わるのもいいなと思いました。

・新見は日本の他の街に比べて田舎で何もないと思っていたけれど、世界的には過密な町だと知った。新見市に都会から人を呼ぶために、もっと心地よく暮らせる町にするために、私たちにできることを探していきたいと思った。

・これまで「東京に合わせた価値観」を自分が持っていたことに気づきました。今日から見方を変えた考え方をしていきたいと思いました。

・日本の現状について面白く知ることができた。新見についても来たばっかりなのでよく知らなかったけど少しは知ることができました。

・日本が全体的に過密なんだと分かりました。いろんな世界に行ってみたいと思いました。今までの考えが大きく変わり、田舎だから劣っているなどとの考えがなくなりました。

・新見も捨てたもんじゃないなと思うことができました。

・地元が好きなので、将来は家族のいる地元で職に就きたいと思いました。

・新見公立大学でまちづくり系の活動をしています。日本や新見の人口密度など数値で比較されて、非常に面白かった。また講演があれば参加したい。

・今までイメージしていた東京や大阪は実際の数値でみると全然違っていて驚きました。私の地元はどんな感じなのかなと気になりました。

・ニュースなどを見て、知らない間に洗脳されていたんだなと気づき驚きました。インターネットの情報にも惑わされず、自分で収集する情報を大切にしたいと思いました。

・聞くだけでなく参加型の講演会で、とても楽しかった。私は田舎が好きなので、将来も田舎に住もうと思っています。わくわくする田舎になるように自分自身で工夫していきたいと思いました。

・講演は分かりやすく退屈しなかったので、お話がすっと頭に入ってきました。里山資本を大切にしたいと思いました。またバックキャスティングを行うことで、自分の思いを実現できるようにしたいと思いました。わくわくする田舎をつくりたいです。

・世界的に見ると岡山や鳥取、島根でさえ人口が多いといえるということが意外で面白かった。

・高校では教えてくれなかったことや新たな気づき、自分の思い込んでいたことの間違いを知ることができ、とても面白い講演会でした。

・自分を含めた周りの価値観や考えが事実に反していることが分かりました。今回の話を聞いて、事実に基づきながら自分が目指す「住んでいきたい田舎や町」について考えていきたいと思いました。

・周りの人の意見を聞きながら講演を聴くのは初めでだったので、新鮮で楽しかった。初めて知ったこともたくさんあったので参加できてよかった。

・自分の環境を我慢するのではなく、どうしたらより良い方向に進むかを、自分ができる小さな選択肢から考えて実行していきたいと思った。都会がよくて、田舎がダメみたいになっている常識的なものを、それは違うとはっきり仰って面白かった。

・都会に就職する気は元々なかったけれど、お話を聞いて都会に就職するのはやめようと思いました。新見市はとても素晴らしい市であると改めて思いました。

・人口密度が高いので、日本では田舎でも世界に比べれば店も商売も公共サービスも成り立ちやすいというのにびっくりした。里山資本を重視することは大切だとわかった。

・何もないと思いがちだけど、新見市はこれからの日本の発展を担うことができるということが分かった。

・田舎より都会の方が暮らしやすいと勝手に思っていたけど、全然そんなことはなくて、里山資本がたくさんある田舎のほうが暮らしていくにはいいんじゃないかと、自分が地元が好きだからかもしれないけれど、そう思いました。個人的に井戸水は偉大だと思っています。

・過疎地域という言葉をよく聞きますが、過疎ではなく「適疎」であるという言葉が心に残りました。75歳以上の増加率が新見は△であるのにびっくりしました。

・私は都会は人が多すぎてあまり好きじゃない、だからといって田舎は不便だなとか思っていましたが、今回の講演を聞いて少し田舎へのイメージがいい方に変わりました。

・少子高齢化が進み、物価も高騰している今、田舎で暮らすことも悪くないと思いました。新見公立大学の中で4年間学べることに感謝したいです。

・なるほどということが多かった。やっぱり東京より出身地の山形に帰る方がいいのだなと思った。若い女性の就業率が山形は2番目に高かったのでびっくりした。

・多くの若者が都会に流れ込んでいる現実があるけれど、田舎には都会にはない魅力があり、今後の日本のためにも考えなければならないことが多くあると強く思いました。

・新見という地で学べることに誇りをもち、多くの学びを得たいと思いました。

都会に行くのが夢の若者が多いと思っていたけれど、お話を聞いて、新見市ならではの魅力が多くあることに気づきました。また、会話をしながら講演するスタイルが面白く、多くのことを学ぶことができました。

・自然資本は自然利子として返ってくるので、自然資本が豊かな田舎は先進しているという発想に感銘を受けた。この豊かな自然に感謝していきたい。

・東京とか大阪はイメージ的に田舎に比べて良い暮らしができると思っていたけど、データを調べたら少子化もすごいし家賃もめちゃくちゃ高いので、都会だからよいという思い込みは危険だと思った。周りや噂に流されず、自分で調べたり、事の真実を探るのは大切だと改めて思った。疑問を持ったら自分で確かめたいと思った。

・新見と東京や大阪などと年収や失業率を比較されていたので、すごく分かりやすかった。新見市の75歳以上の増加率が減っているのにも驚いた。私も東京はいいなと思っていたけど可住地人口密度を世界と比べると、東京は異常に高いんだなと初めて知りました。普段の生活では知ることのできないことを知って、とても面白かったです。

みんなが住みたくなる新見へ 地域福祉アイデア会議

新見市の未来をより良く持続可能な方向へと導くために全住民を対象とした検討会議を開催!

<開催趣旨>

新見市に住むすべての人が幸せになる地域包括ケアを実現するために、すべての住民を対象とした検討会議を開催し、産学官民連携プラットフォーム形成の第一歩とする。

今回は、山崎亮氏をはじめとする、「まちづくり×福祉」に関わるパイオニアの基調講演・質疑応答を実施し、全国の事例からヒントを得ながら、新しいアイデアや課題解決の核となる「福祉×〇〇」を行うことのできる人材づくりを共に考える。

<概要>

日時:2024年2月13日(火)18:20~20:45

場所:新見公立大学 地域共生推進センター棟講堂/オンライン同時配信(ハイブリッド開催)

対象:新見市在住のすべての住民(新見市外の方でも聴講者として参加可能です)

<スケジュール>

18:20~18:25 開会挨拶 公文裕巳(新見公立大学学長)

18:25~18:30 全世代型地域包括ケア研究センターについて 高杉公人(新見公立大学全世代型地域包括ケア研究センター長)

18:30~19:10 講演「中山間地域におけるまちづくりのカギ」山崎亮(関西学院大学建築学部教授/studio-L代表)

19:10~19:25 実践紹介「パンも食堂も子ども広場も!地域福祉をまるごと実現する複合施設の事例」岡千賀子(社会福祉法人池田博愛会理事兼事務局長/徳島県三好市)

19:25~19:40 実践紹介「カフェスタンドが課題解決の鍵!就労支援で生まれ変わる無人駅の事例」貞松徹(社会福祉法人ながよ光彩会理事長/長崎県長与町)

19:40~20:00 実践紹介「ハイブリッド人材の可能性」隅井太亮(理学療法士)、水本光(介護福祉士)、室伏長子(若者の居場所スタッフ)、中浜崇之(株式会社Salud代表取締役)

20:00~20:40 質疑応答・意見交換 MC=森亮介(NPO法人Ubdobe中国四国担当/社会福祉士)

20:40~20:45 閉会挨拶 高杉公人(新見公立大学全世代型地域包括ケア研究センター長)

主催:新見公立大学全世代型地域包括ケア研究センター

企画・運営:NPO法人Ubdobe

開催趣旨

新見公立大学は日本の典型的中山間地域にある唯一の保健福祉系の公立大学です。2023年4月、本学は保健・医療・福祉の課題が複雑化、多様化、重層化する中山間地域での共生社会の構築基盤となる「中山間地域の全世代型地域包括ケア看護学/福祉学」の体系化と課題解決を目指して、実践的指導者ならびに研究者、教育者を育成する「新見公立大学大学院健康科学研究科」を新設しました。

同時に、産学官民協働での中山間地域の生活課題解決の方策を研究し、実践モデルを構築するために「全世代型地域包括ケア研究センター」を創設しました。

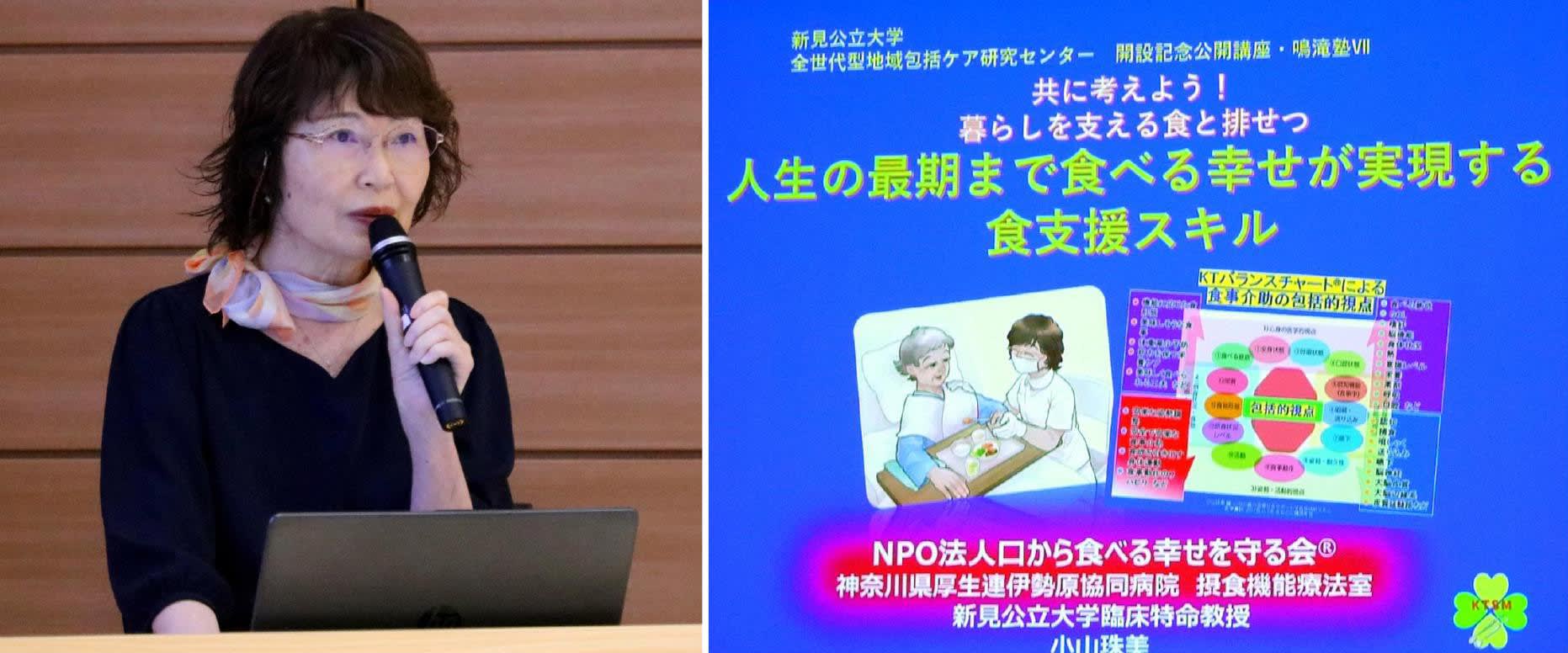

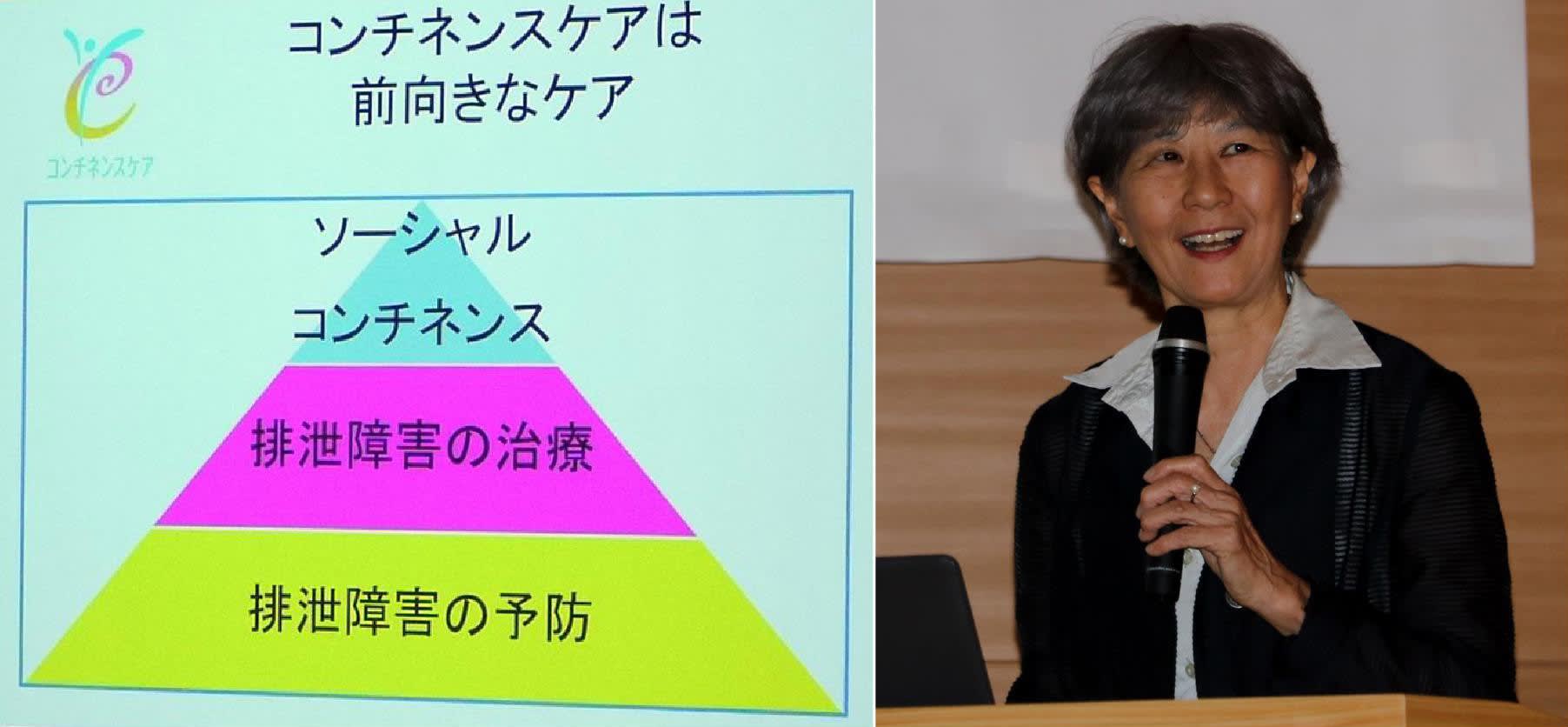

本公開講座・鳴滝塾Ⅶは、日々の暮らしを支える「食」と「排せつ」について、人生の最期まで「口から食べること」や「気持ちよく排せつすること」の大切さとその幸せを守るための知恵を学び、人間の尊厳と生活の質に関わる食と排泄のケアを地域ぐるみで支えあう仕組みとしての「新見モデル」の構築を目指して、本研究センターと小山珠美氏、西村かおる氏、ならびに地域の皆さんと共に考えていきます。

<食について>

小山珠美氏(NPO法人「口から食べる幸せを守る会」理事長、新見公立大学臨床特命教授)が「人生の最期まで食べる幸せを実現するために!」と題して講演した=写真。

世界が経験したことのない長寿国の日本で、長生きを楽しむための一つは「おいしく食べ続けること」。ところが、長寿により要介護者が増加すると、食べることが困難な人も増えてきた。そうした摂食嚥下障害を持った人々に対し、近代医療は口から食べることを禁止し、点滴などの人工栄養に依存してきた。病気や障害が重度であっても、食べる幸せは誰しも等しくある。安全という隠れ蓑を盾に個別性の尊重や多様性への配慮が欠けている現場をどうにかできないか。

2013年に設立したNPO法人「口から食べる幸せを守る会」は、➀口から食べる意義や支援の普及 ②口から食べることが困難な本人・家族への支援 ③口から食べる支援スキル(技能)をもった人材の育成 ④団体やメーカーとの共同ネットワークづくり――を活動の柱にしている。医療や福祉の関係者だけでなく地域住民が一体となり包括的な食支援システムの構築が必要。今後新見公立大学でも食事介助スキルアップ講座などを開く予定で、人生の最期まで当たり前に食べられるような社会の仕組みづくりを共に考えていきたい。

<排せつについて>

西村かおる氏(コンチネンスジャパン株式会社専務取締役・新見公立大学客員教授)が「心地よい良い排せつ生活を創る方法」と題して講演した=写真。

排せつをコントロールできている状態をコンチネンスといい、そうでない状態をインコンチネンスという。排せつ障害の予防については皆さんそれぞれに課題があり、自分に合った対処法「コンチネンスケア」を見つけていただきたい。

自分でできる排泄のケアは、➀適切な水分摂取…飲水量は体重(g)の2~2.5%を目安に。 ②膀胱訓練…なるべく尿意を我慢する。早めに行くのが習慣になると膀胱が小さくなる。 ③骨盤底筋体操…女性であれば膣、男性であれば尿道を、肛門と共に締める。どれだけ長く締め続けることができるか(持久力)。どのくらいの速さで締めることができるか(瞬発力)。 ④適正体重維持…⑴標準体重(kg)=身長(m)²×22 ⑵標準体重(kg)=(身長-100)×0.9 ⑶BMI指数=体重(kg)÷身長(m)² 普通体重18.5~25未満。 ⑤食事の改善…望まれる食事(不溶性食物性繊維、水溶性食物繊維、腸内の善玉菌を増やす食品、腸の動きを高める食品) ⑥運動…運動療法で体内に貯留した水分を排出させる。身体を使うことで疲労し、深い睡眠を得る。日光に当たることで睡眠物質のメラトニンの夜間分泌を促進させる。 ⑦リラックス…⑴腹式呼吸 ⑵緊張と弛緩を体感する ⑶アロマ・音楽・ストレッチ運動など。 ⑧適切な用具の使用――などが挙げられる。

排せつを大切にすることは、生活を大切にすること! 明るい考え方を習慣に、まず気持ちから!

<質疑応答>

会場からの質問に、ふたりの講師はそれぞれ答えた。

――「人生の最期まで食べる」の〝最期〟は、どの程度まで?

小山氏 食を身体が求めていない場合もあるし、一概に「人生の最期」がどういう状態なのかは分からない。ただ言えることは、本人も家族も「頑張ったね」という気持ちになれることが、「人生の最期まで食べる」ことにつながるのではないかと思う。

――便器が和式から洋式に変わってきているが、その影響は?

西村氏 和式はしゃがむので力が入りやすいが、その姿勢をとれない人もある。災害時に異なるトイレ形式にとまどうケースもあり、両方に慣れるのに越したことはないが、和式は過去のものになりつつある。

当日のアンケートより<感想>

【一般】

・具体的な話が多く、大変良くわかった。食生活と排せつを良くして楽しい人生にしたい。

・第一部では医療専門職(医療従事者)と在宅ケア(フレイル対策も含めて)のスキルアップが必要と感じた。絶飲食の根拠を医師に問い正して拒絶されたら…。第二部もタメになった。刺激を受けた。

・食と生きていての楽しみが同一線上にあると思った。私も最期まで食事を摂りながら生きていたいと思った。私はトイレ(排尿)が近いので、体操して整えていきたいと思った。

・「食について」は、バランスシートや数字化、図式化でわかりやすかった。他の人が見てもよくわかると思った。「排せつについて」では、運動と食事が大切だと分かった。講演会があれば、次回も出席したい。

・「食について」…私の母は認知症、パーキンソン病がベースにあり、昨年脳出血も起こした。入院中に食がなくなり、嘔吐もして、胃カメラなどで検査しても異常なし。結局、意欲低下ということになった。9ヵ月間の入院生活をして、昨年12月に退院。毎日、食事形態の工夫、味付け、見栄え、好きなもの、食べる時間、姿勢など工夫しているが、いまだになかなか食べてくれない。当然ながら痩せる。講演を聴いて、私がやってきたこともまちがっていなかったと、少し認められたような勇気がもてた。まだアプローチできるところがあるようなので、チャートを使ってさらに食べてもらえるように家族みんなで実践していきたい。

「排せつについて」…タブーとしてとらえられがちなテーマだが、高齢になればなるほど困るもの。入院している高齢者はたいてい頻尿。認知症もほとんどの人にあり、少しずつ指導していける内容だと思った。本当に大切な内容で、心に響いた。また機会があったら参加したい。

・心地よい排泄について考えたことがなかった。先生方のパワーを感じた。知識、経験、鍛錬のアップデートを心がけたいと思った。人の人生について考える時、食は楽しみの一つとして大切だと思う。自分にスキルがないために、食べさせてあげられなかったと思うことは悲しいので、誰かのために役に立ちたいと思った。

・「食べる」と「排泄」は、QOL(生活の質)で大切だと思った。それぞれの分野でパイオニア的な活動をされている先生方から、もっとお話を聴きたかった。食に関しては実践にぜひ参加したい。

・すべての人に共通で避けられない分野でありながら、理解が進んでいないことが認識できた。また、楽しく話が聞けてよかった。

・ほとんど食べることが難しい状態から、家族と一緒に外食できる状態まで回復できるということに驚いた。クイズをまじえながら、分かりやすく説明していただいたので、興味深かった。

・排せつの講演は、初めて聞いて、おもしろかった。多くの人に知ってもらえたらと思った。小山先生の講演は、前回も聞き、食の仕事をしているので、今後にいかしていきたい。

・お二人の先生方のすばらしい内容に、いつも心が熱くなる。人にとって、デリケートな部分の悩みが一つ一つクリアされ、在宅へ向けて世の中がよくなることを切に願っている。もっともっと勉強していきたい。

・「食と排泄が幸せにつながる」ということがよく理解できる講演だった。支援できるように深めたいと思った。また、教育へつなげていきたいと思った。

・訪問介護をしており、どの内容もとても参考になった。今後の業務に生かしたいと思った。

・口から食べれることの大切さ、たとえDrから経口摂取は無理と言われても本人が少しでも食べたいという欲求があれば、多職種連携としてかかわりたい。食べることと排泄はつながりがあると思う。まずは自分の排泄物の観察をしようと思った。骨盤底筋体操は継続していこうと思った。

・先生お二方とも大変ためになるお話を聞かせて下さって感謝。今後、両親を介護するようになっていくと思うが、食べることが大好きな二人なので、今日のお話を活かして、楽しく過ごしてもらえるよう、勉強していきたい。

・昨年10月22日、今年の4月22日の小山先生の講演会や講習会の参加させて頂いて、お話を聞けば聞くほど勉強になった。日々の食事介助でも、教えて頂いたポジショニングなどを、少しでも実践できるように努力を続けていきたい。今回は、排泄についても為になるお話が聞けて、とても参考になった。食と排泄は、死ぬまで大切なことなので、少しでも幸せを実感できる生活を患者さん達に感じて頂けるようにしていきたいと思った。

・食べることと排せつ、当たり前のように暮らしの中で行われているが、病気をしたり、歳を重ねたりで、できなくなっていく。悲しいが現実。今からでも予防できることはしていきたいし、家族や仕事でその場面に遭遇したときのために知識を増やしていきたい。本人も家族も、笑顔で最期を迎えられるように、努力次第で何とかなると思うと恐いものなし。

・ふだん何気なく過ごしているが、便と食がつながっていることを改めて感じた。また、このような会に参加したいと思った。今後の生活に生かしたい。

・大変勉強になった。自分の生活を見直したい。

・「食について」…特別支援学校には、手の力が弱く食器を持つことが難しい子どももいるが、今日のお話で両肘を机につけて食べるとよいことを知り、参考になった。様子を見て、声をかけてみようと思った。食事指導をしているとマナーの方に気が向いていた。父母は70代で、今は元気だが、将来のことを考えながらお話を聞いた。「経口で食べさせてあげたい」と意見が言えるくらい知識を増やしていけたらと思った。

「排せつについて」…あまり気にしたことがなかったので、とても興味深く聞かせて頂いた。自分で予防できることを知ったので、「今日から毎日、死ぬまで」がんばりたいと思った。

・人生の最期まで食べる幸せについて、昨年度の小山先生の講演を聞かせて頂いたが、資料等も重ならないように配慮して下さっていて、とても分かりやすい講演だった。知識とスキルを持った人材育成の大切さもよく分かった。西村先生の講演も普段あまり耳にすることのない内容で、とても勉強になった。便秘などは高齢者だけでなく子どもにとっても課題なので、教えていただいたことを子ども達にも伝えていきたいと思った。

・介護福祉士の養成をしており、ケアの大切さ、「食」や「排泄」の基本を学生に伝えていきたいと思った。

・食と排せつ、とてもよいコンビネーションのお話だった。

・口から食べることの幸せや大切さを学ぶことができた。点滴でも栄養を取ることはできるけれど、痩せ細くなったり飲みこむことができなくなったりする欠点があるため、口で食べることがどれだけ大切かが分かった。排便や排尿は生活する上でどちらも必要だし欠かせないので、正しい知識を知ることができてよかった。骨盤底筋の強化トレーニングをしてみて、できているようで少しできていなかったので、一生の中で毎日続けていって正しい排せつにつながるようにしていきたいと思った。

・口から食べることの大切さを改めて考えることができた。排せつについて、楽しく学習することができた。3日排便がなくても便秘ではないことがわかり、安心した。

・食べることの大切さ、そして排泄の大切さが良くわかった。今日から体操をして、死ぬまで頑張ってみたいと思う。

・施設に勤務して介護に従事しているので、口から食べることと排泄については日々気をつけている。ひじをつけて食べる、排尿はがまんするなど、今までの常識がちがっていることなどに気がつき参考になった。

【学生】

・「食について」…嚥下機能が低下し管を入れた患者が再び経口摂取に戻るのはとても難しく、なかなか行えないイメージがあった。しかし、実際にやっていたと聞き、全国の病院にも広がってほしいと思った。安全性と秤にかけたとき、安全性を優先しそうになるけど、本人や家族の意向を尊重できる人になりたいと思った。少しでも疑問を感じたら医師に伝えること、また少しでも違和感を感じると訴えていくという行為がすばらしいと思った。

「排せつについて」…生活に関連した話で、とても興味深かったし、これから意識したいと思った。骨盤底筋運動を習慣化してみようと思った。

・「食について」…口から食べることができるのは幸せなことだと思う。もし肺炎(誤嚥性肺炎)であれば経口摂取のリスクは高いが、危険だからといってすぐに経口摂取を禁止するのは必ずしもよいとはいえないと思う。経口摂取を止めることでリスクを減らせるけど、本人や家族が「口から食べたい、食べさせてあげたい」という思いをもっていたら幸せにはなれないと思う。講演を聞いて改めて、口から食べることは幸せであること、そしてそれを実現させることは大切なことであると分かった。「ちょっとでもいいから食べたい、食べさせてあげたい」という思いを本人や家族がもっているのならば、医療者は、口腔ケアや食事の姿勢、介助方法など一つひとつを確認して、ささやかな願いを叶えてあげる、叶える支えをしないといけないと思った。もし自分がそういう状況になったら、最期までちょっとでもいいから口から食べたいと思うだろうから、今回学んだことを看護職となったときに活かせるようにしていきたい。

「排せつについて」…「コンチネンス」という言葉は知らなかった。「排泄状況はいいから、このままでいたい」と思う人もいれば、「オムツをしていれば安心して外出できる」という人もいて、一人ひとりの考えるソーシャルコンチネンスは異なるということが分かった。クイズを通して、楽しみながら、知っていたことの確認、新しい知識を得ることができた。また、自分の排泄状況の確認もして、自分でできるケアなどから患者さんや利用者さんに伝えられる内容を知ることができてよかった。排せつに関係してくる食事や運動などについても考えないといけないなと思った。

・管理栄養士と医師の「責任をとれるのか」という発言はパワハラに近いと思うが、実際に直接命を救うのは医師で、医師にとっては患者の生活よりも患者の命が最優先と考える人もいるだろうなと思った。多職種が連携することでKTバランスチャートの得点が高くなるのはもちろん、患者や家族の思いも大切であるということが分かった。排尿障害があっても満足に生活できていたらコンチネンス(コントロールできている状態)という考え方はとても良いと思った。保育園や学校では食事中や授業中はトイレに行ってはいけないと言われていたが、便秘を防ぐためには行った方が良いと教育することも大切だと思った。否定的な考えを肯定的に考え直すキーワードを頭に入れて明るい生活習慣を身につけようと思う。

・「食について」…「食べたい」という欲求は生理的なもので、〝マズローの法則〟でも一番ベースの部分にある。その部分が病気や加齢などによって難しくなった場合でも、対象者が「食べたい」という思いがあれば、看護師や周りのサポーターは一緒になって、食べることを支えていかなければならないと強く考える。実際にあった事例を聞いて、KTバランスチャートの最初の結果と経口摂取ができるようになってからの結果を比べ、その変化が大変すごいと思った。院内から在宅や施設へ移行したあとも継続してケアを行えることができると知り、継続看護や退院支援に興味があったので勉強になった。

「排せつについて」…「便秘=排便の回数(数日あたりの)が少ない」というイメージを持っていたので、「便の性状により便秘が判断できる」ということに驚いた。排便回数の平常は人によって異なるため、回数よりも性状を見るように留意したいと思った。骨盤底筋運動を実践した際に、短い時間で膣や肛門を締めることはできたが、締めて一定の時間保とうとすると5秒ももたなかった。我慢した時に漏れてしまわないよう、今日から骨盤底筋運動を生活の中に取り入れていきたいと思う。

・「食について」…食は人を良くするものという考えはほんとにそうだなと感じた。そのため、誤嚥を恐れて終わりの見えない絶食を強いることはとても残酷だと感じた。少しでも食べられる可能性があるなら、本人の食べたいという願いを叶えてあげられるような医療従事者になりたいと思った。

「排せつについて」…排せつは毎日行っている身近なものなのに、思ったよりも排せつのことが知られてないなと感じた。毎日骨盤底筋体操を行って、一生つきあっていく排せつが気持ちよく行えるようにしたい。「今回はきっと次こそ大丈夫」という言葉で、気持ちが楽になった。

・前半の小山先生の講演で一番印象に残ったのは、実際にあった高齢者ケアの例で、口から食べることが難しかった高齢者が、胃ろう手術、入院、食べることの練習を一ヵ月繰り返したことにより、以前のように口で食べることを楽しむことができるようになったということ。これを聞いて、今学んでいる社会福祉サービスの管理をする社会福祉士として、このようなサポートができるという実感が湧いた。また、サポートをうまくすることで高齢者の悩み解決につながることを知り、自分が将来つくであろう仕事について、さらに考えが深まった。

後半の西村先生の講演では、聞けたアドバイスを十分に実践し、排せつをよくしていきたいなと思った。

・尿意は我慢した方が良いということに驚いた。普段の生活で気にしていないことにも何かしらのメカニズムがあるのだと思って興味深かった。

・排せつについての講演は暗い内容になるかなと思っていたが、とてもユーモアあるお話でおもしろかった。

・普段の生活や授業では知ることのできない知識を得ることができ、本当によかった。食についても排せつについても一生ついて回る行為なので、考えていくきっかけにしたいと思った。

・口から食べることの幸せを大切にし、障害や病気があっても口から食べることをあきらめないという考えを学ぶことができた。そして、今、自分が口から食べることができていることの幸せを大切にするべきだと感じた。排泄については、誤った考えで生活していることに気づいた。排尿を我慢することが大切だなどと、詳しい解決策を知ることができた。

・食べることの大切さや、正常な排尿、排便をすることの大切さを知ることができた。食生活や生活習慣を直すきっかけにしていきたいと思う。知らなかった健康について、たくさん知ることができた。

・「食事をする」というのは、栄養を取るということだけでなく、生きている実感や、本人や家族の満足など、様々な利点があることが分かった。排泄についてでは、日々の様子を振り返ることができた。

・実生活に関わる説明が多く、さっそく明日から役に立てることができそうなので、大変有意義な時間だった。

・尿は少し我慢した方が良いと知って、とても驚いた。クイズ形式だったので、楽しく排尿について学ぶことができた。

・普段当たり前に行っている“食べる”ことと“排泄”の大切さについて、改めて知ることができた。食べることについて知識を持ち、食べさせる技術を身につけることが求められているということを学んだ。支援を受ける人、その家族、支援者など関わる人たちで一緒に食べることを考える必要があるということが分かった。排泄に関しても適切な知識をもって気を付けていきたいと思う。

・食や排せつは日常で何気なくしていることだったが、健康ととても深い関係があることに驚いた。また、「食べられないから食べさせないのではなく、食べられないから食べられるようにする」という言葉が強く印象に残った。

・食についても、排せつについても詳しく考えたことがなかったので、今回お話を聞いて、たくさんの新しい発見があった。食について、食べられるように少しずつ慣らしていくなどの〝食べるリハビリ〟というものがあることを初めて知った。高齢になって介護が必要になっても食べる楽しさを体験できるようにするということは、とても大切なことだと感じた。排せつについては、知らないことがたくさんあった。これからも健康な排せつができるように、今日学んだケアをしっかり実践していきたいと思った。

・最近は晩ご飯がお菓子だけで終わることがあるため、しっかり食事しようと思った。また、排便や排尿はセルフチェックするように心がけようと思う。

・食の大切さ、食の与える影響について改めて考えることができた。ご飯を食べるだけで、だんだん健康になっていくということは、本当に食べるというのは大切なことなんだなと思った。排せつについてでは、自分がいかに排せつについて知らないんだと驚いた。自分の排せつについてあまり関心がなかったので、これからは意識してみようと思った。

・食事の姿勢を変えるだけでご飯が食べられるようになったという話を聞き、びっくりした。「失禁」の逆の言葉「禁制」があることを知って驚いた。

・経口摂取が難しくなったら、経口摂取をやめるのではなく、口から食べられるようにするべきだということを初めて知った。尿は少し我慢したほうが良いということに驚いた。失禁の逆の言葉「禁制」を初めて知ったので、覚えようと思った。

・とても楽しく勉強になる講演だった。

・普段の講義では学べないことを学ばせていただいた。

・今回の講演を聞いて、やっぱり食事というのは幸せだから、ずっと食べ続けたいなと感じた。人によっては食事は生きがいになりうるものだからこそ、摂食嚥下障害になったからといってあきらめるのではなく、KTバランスチャートなどを使って前向きに食べられるようにしてQOL(生活の質)を守っていくことの重要性を感じた。そして、先生がおっしゃっていた〝慈心妙手〟という言葉は、まさに先生がやっておられる活動に当てはまっていると感じた。排せつについても、最初のクイズでは、自分が今まで知らなかったことばかりで、今まで我慢した方がよいと思っていたことは実はしない方がよかったり、排せつの問題は実は筋力トレーニングで治ったりするということを知り、老後までしっかり自分で排せつするためにトレーニングを頑張りたいと思った。

・普通に口から食べられていることに対し、幸せなのだと感じられるようになっていきたいと思った。高齢になって自分で口から食べられなくなったとしても、リハビリテーションをしたり、ケアを重ねたりすることで、食べられる幸せを取り戻すことができるのだと知り、希望を捨てるのは良くないと考えた。食べられなくなった人の「食べたい」という気持ちを叶えてあげられる活動があると知った。普段当たり前のようにしていた排せつも、自分の知らないこともあって、このような勉強の場は大切にしなければならないと思った。骨盤底筋を強化する体操は毎日続けていきたいと思う。健康でいるために、食事管理やストレス解消などにも力を入れていきたいと考えた。自分の身に異常を感じたら、早めに医療施設に受診することも大切だと思った。

・基礎知識が足りず難しかった個所もあったが、クイズ形式で学んだりするなど、2時間半の講演がとても楽しかった。将来医療機関で働きたいと考えているので、〝慈心妙手〟の考えを忘れず、これからも勉強や実習をしようと思う。あと、便秘気味なので食事改善や骨盤底筋体操を今日から実践してみようと思う。ネガティブな言葉もうまく変換してポジティブに生きてQOL(生活の質)を上げられるようにしたい。

・「食について」…自分自身の基礎知識が足りないため、内容の理解が難しかった。食のことや口腔ケアなどについて知識を深めたいと感じた。KTバランスチャートを活用して、食べるトレーニングを行えば、食事のスタイルを良い方向へ変えることができるのだと理解した。

「排せつについて」…クイズを入れながらお話されたので、楽しんで話を聞くことができた。排せつに関するケアの方法や体調管理方法について理解がしやすかった。

・今回の講演会を受けて、〝支援〟について改めて考えることができた。食についてでは、食べることが難しいけど食べたいという患者さんや高齢者の方の願いを考え、支援者が知識や技術を身につけて、家族も医療関係者も共に行動することが大切だと分かった。排せつについてでは、身近にある排せつについても知らないことが多くあることに気づき、普段からのケアを大切にしたいと思った。

・今回の講演会ではとても素晴らしい講師のおふたりの話を聞くことができ、とても有意義な時間となった。食べることが好きなので、年老いたときに食べられなくなることが怖かったが、ていねいにケアしていくことによって美味しいものを美味しく食べられることを続けていくことができると知って安心した。「100人に1人、1000人に10人、10000人に100人でも、できる人がいる。だから続ける」という言葉がとても印象に残った。救えたり与えられる人が多くなくても、また全員に与えられるわけではなくても、それを1人でも10人でも100人でも、できるだけ多くの人を救えるように努力し続けていくことが、この分野では重要なんだと思う。食べることと排せつは生きることに強く繋がるので、これからも今日の学びを大切に生活しようと思う。

・食事も排泄も当たり前だと感じていたが、どちらも当たり前にできていることが幸せなことだと分かった。健康でいられる今のうちに、正しい生活習慣やトレーニング習慣を身につけることが必要だと感じた。私はまだどちらも正常にできているが、噛んで食べる回数が少なかったり、水分を摂る量が日によって違いすぎたりしているので、気を付けなければいけないと思った。貴重な話を聞くことができ、新たな学びをすることができた。

・食べることは、栄養を摂取する以上のものが得られることが分かった。チューブなどで栄養を得るのではなく、食べ物を口から食べるという行為によって、身体だけでなく精神的にも良いことがたくさんあることが分かった。排せつについてでは、最近悩んでいることがあったので、健康的な排せつができるような工夫や生活を改善することが学べて大変良かった。ぜひ今日から実践してみようと思った。そして尿は多少我慢したほうが良いということや、便秘は日にちで判断するものではないということを初めて知り驚いた。誤った認識なども知ることができる良い機会となった。

・小山先生の講演は、主に「食」に関しての内容だった。「食」は「人を良くする」と書くというのが、とても印象に残った。また、「一緒になって食べるを支える」という考え方が素晴らしいなと思った。西村さんの講演は、主に「排泄」に関する内容だった。講演の中でクイズやジョークも交えていて、とても楽しく聞くことができた。尿は少し我慢した方が良いというのはとても意外で驚いた。今回の講演で教えてくださった「ケア」や「トレーニング」をしっかり行って、排泄を大切にしていきたい。

・「食について」…楽しく食事ができることはとても幸せなことなのだと感じた。誰もが生涯楽しく食事ができるような世の中になってほしいと思った。「排せつについて」…生きる上で欠かせない「排せつ」だが、知らないことも多くあり、たくさんのことが学べた。これからの自分のためにも、普段から運動をしたり、食事に気を付けたりしようと思った。

・日ごろ深く考えず行っている「食事」と「排泄」について詳しく学べた機会で良い時間となった。後で、KTバランスチャートを行ってみようと思う。また、家族にも普及して、身のまわりの人々の健康について、私自身から目を向けていきたいと思う。

・食べることは、人の最期まで大切にされるべき行為であることが分かった。経口摂取が困難だと経管摂取が当たり前であると考えていたが、人生の楽しみであり、喜びであり、幸せである「食事を口から行うこと」の大切さが分かった。自分は食べさせる技術を身につけていきたいと思った。排せつは毎日行っているけど、知らないことが多く、とても勉強になった。

・「食について」…医師などは、経鼻胃管を留置したり、中心静脈栄養などで食べることを禁止したりしがちだが、一口でも食べられるように工夫をすることが大切だと分かった。多職種と連携し合いながら支援することも大切だと分かった。食事は、人を幸せにし家族や友人など人との関わりも広がるので、食事が困難な方でも、食べることを簡単に禁止してはいけないなと感じた。

「排せつについて」私は、少し便秘気味なので、腸内環境を整えて、運動をしっかり行いたいと思った。骨盤底筋を鍛えることが大切だと分かったが、骨盤底筋がどこか分からなかったので、確かめたい。また、和式のほうが便が踏ん張りやすいと聞いて、とても共感できた。

・私にとって食べることは、空腹を満たすため、栄養を摂るためであった。しかし、今回の講義を通して、老衰が進んだご老人にとって「食べることが」が幸福を感じさせるのだと分かった。「食べられる人」と「食べられない人」でこんなにも表情の違いがあるのだとは思わなかったので、とても驚いた。男性は便秘、女性は尿失禁が多いと知った。骨盤底筋体操を通して、私の頻尿が少しでも改善できたらいいなと思った。小学生の時は洋式1つしかなく和式がほとんどだったので、逆に洋式が苦手だった。しかし、高校から和式がなくなったので、今となっては和式が難しくなった。

・普段何気なくしていた食事や排泄の大切さが改めて分かった。食べることと出すことはセットであって、それらを楽しむことが生きる活力につながって、幸福な気持ちになれるのだと思った。これからも自分の健康的な身体に感謝して、さらなる健康を目指していきたい。

・知らなかったことばかりでとても面白かった。一番印象に残っているのは便秘の基準で、3日以上出なかったら便秘だと思っていたので安心した。私はご飯が大好きなので、年をとっても固形で食べたいと思った。

・私は現在、介護職として働いている。利用者の方と関わるなかで、食事と排泄は記録や観察などで健康状態を観察することが大切だと改めて理解できた。

・短い時間だったが、とても分かりやすく、たくさんの情報が詰まった時間になり、とても楽しく勉強になった。今日の話を自分の今後に活かせるようにしたいと強く思った。

・どちらの講義も有益で、参加できてよかった。小山先生の話では、口での食事の大切さを学ぶことができた。口からの食事が幸せにつながるという考えそのものがなかったので、これからの実習等で意識していきたい。西村先生の話ではクイズがあり、楽しみながら学ぶことができた。排尿、排便について学んでいくにつれて、自分が無知であることを痛感した。今回習った筋トレを家族に伝え、健康につなげていきたいと思う。

・普段自分の習慣として何気なかった「食べるという行為」が生きがいだったのかとびっくりした。誰か人を支えるためには沢山の人の支えがないといけないことを学んだ。排せつに関しては、自分がここまで笑って学べるとは思わなくて、排せつに対しての抵抗感が少なくなった。

・日常ではあまり意識していない「食」「排せつ」について考えることができた。今の自分では当たり前にできているこれらが歳と共に難しくなると思うと、とても恐くなった。しかし、できる範囲で対策ができるということが分かったので安心した。また、自分が周りの方たちを支えることもできると分かったので、もっと知識をつけたいと思った。

・胃ろうを施された方が食事を自力摂取、しかも「とろみなしの普通食」を摂取されたという話を聞き、とても驚いた。排せつの話では8つ対策を知り、今からでも実行していこうと思った。

・クイズがあったり、実際に骨盤底筋体操をしたり、特に排泄の講義が興味深かった。

・食についての話を聞いて、食べることの楽しさや幸せを感じられるようにする大切さを学んだ。本人に食べたい意志があるときは、少しでも食べることができるように食べさせてあげるだけのスキルが必要なのだと思った。食べられないとあきらめるのではなく、今どのくらいの状態なのかを見て、周りと協力してケアすることにより、食べることができるようになっていくのだと分かった。次に排泄について、知らないことが多いと思った。話を聞いて、排尿、排便についての概念が変わった。食事や運動など普段の生活から改善していきたいと思った。将来何かしらの病気にならないために、今できることから予防していきたいと感じた。

・「食について」では、人生の最後まで食べられる幸せを実現するためにはどうしたらよいのかについて考えさせられる講義だった。「排せつについて」では、今まで知らなかったことをたくさん知ることができ、とてもおもしろかった。

・食についてでは、食べることは幸せだと改めて感じることができた。排せつについてでは、新しく学んだことを忘れないようにしたい。

・食についてのお話を聞いて、最初は医師の判断に任せなくて本当に良いのかなと思ったが、支援を受けた方とその家族の「食べたいという強い思いと食事をする時の笑顔」を見て、口から食べられるよう支援することの大切さを理解することができた。誤嚥のリスクがあるからといって食べることを完全に禁止するのではなく、どのような点で食べることに支障が出ているのかを分析したり、食べやすいものから食べていくことを段階的に行ったりしてプロセスを踏み、リハビリしていくことで、口から食べる幸せを取り戻すことができるのだと分かった。経管栄養のみで寝たきりなどにより苦しんでおられる方やその家族の気持ちを明るくするために、口から食べる支援スキルを持った人材を増やすことが重要だと教えていただいたので、今回学んだことを忘れずにしていきたいと思った。排せつについてのお話も、すぐ実行できる対策や知らなかったことをたくさん学ぶことができた。尿は少し我慢した方が良いということに特に驚いた。また、菌がつかないようにするために、トイレットペーパーで拭くのではなく、押さえる感じで使うようにしたいと思った。骨盤底筋訓練も今日教えていただいたことを取り入れて継続していきたい。

・「食について」…KTバランスチャートについて初めて知った。食事というのは「生きるために重要である」ということは周知であるが、ただ栄養を取るだけでなく、生きがいや楽しみを感じることこそ大切なんだと思った。食べるものを口に含んで笑顔になる患者さんの写真に大きく心を動かされた。嚥下をする力の低下は高齢になるにつれて避けられないことであり、肺炎などのリスクが高まる。そのリスクを避けることも大切ではあるが、一番大切なのは口から食べたいという本人や家族の意志をできる限り尊重することだと思った。食事の質はQOL(生活の質)に大きく影響するので、適切に支援できる福祉職になりたいと思った。

「排せつについて」…自分の知らなかったことをたくさん知ることができた。尿のことや便のことは生きる上で大切だが、どこかタブーな感じがしたり、不潔だと思われたりして、話題に上がることは少ない。しかし、正しい知識を持つことで、排せつによって自分の健康状態を知ることができると思った。男女で排せつの悩みがかなり違うということも分かった。対策できることは今からトレーニングして将来健やかでいられるように心がけたい。心の健康も大きくお腹の状態に関わってくるので、ストレスや悩みへの対処方法を見つけることも大切だと思った。目を背けず、きちんと向きあっていきたい。

「まとめ」…今日の講義を受けて、健康の基盤である食と排せつについて学ぶことができた。これらを更に学習し、自分だけでなく周りも健康にできるような福祉職につきたい。

・なかなか機会のない食と排泄の話を聞いてすごくためになったし、教わったトレーニングなどを試そうと思った。

・一人暮らしを経験し、食事を不適切にとっていたが、もっと考えながら食事を楽しんでいきたいと考えた。尿や便をこれから観察して、自分の健康状態を知っていきたい。

・体験を交えながらお話してくださったため分かりやすかった。写真を使用してくださっていたため、イメージが湧きやすかった。排尿は我慢しても良いということが分かったが、便は我慢してはいけないということが分かった。排泄について、人間誰しもあること、当たり前のことだが、意外と知らないことも多く、学びになった。当たり前のことほど知らないことが多くあると思ったので、当たり前のことに疑問をもって生活していきたいと思う。

・講師の方々の実体験や自分の身近な環境を考えながら聞いたため、イメージがしやすかった。写真があったため、視覚的に分かりやすかった。表やクイズを挟んでくださっていたので、自分の知識が間違っていたことがよく分かった。

・口から食事ができないから胃ろうにすれば良いという考えではなく、食べられるための技術を身につける必要があるということが理解できた。「食は人を良くする」と言っておられたのが、とても印象に残った。私も高校で嚥下に関する実習をしたことがあり、乱れた姿勢だと食べづらかったことを思い出した。排せつは毎日あたり前にしていて深く考えたことがなかったが、健康と密接に関係していると知り、これから意識して生活していきたいと思った。

・「食について」…生きている中で食事は必要となり、高齢になるほど自分で食べることができなくなるのは悲しいなと改めて思った。一度、食べることができなくなると死ぬまで点滴や流動食になってしまうと思っていたので、食べさせることによりサンドイッチや普通のパンが食べられるようになるまで回復できると知って驚いた。

「排せつについて」…今の自分は排泄に問題ないけれど、年をとるほど悩みは出てくると思うので、食事や運動で改善していこうと思った。適切な排せつをするためにも健康に気をつけようと思った。

・小山先生と西村先生の講演を聞き、食や排せつは健康に生きるために大切であると改めて学ぶことができた。小山先生の講演では、口から食事することは人々にとって幸せを感じる大切なことであり、障害や病気で口から食べることが難しい人がいたとしても、介護者や医療関係者は本人の幸せを尊重し、食べることの知識を深め、質の高い支援をしていくことが大切だと感じた。西村先生と講演では、排せつについて様々なクイズがあり、普段日常的に行っている排せつについて、あまり理解できていなかったことを知った。そして排泄をコントロールすることは重要であり、食事の改善や骨盤底筋体操や運動によって、より良いケアをすることができることを知った。これから時間がある時には骨盤底筋体操をしたいと思う。

・「食について」…自分の意志で食べられなくなったらどうするかという備えの大切さが分かった。「排泄について」…尿や便について詳しく学ぶ機会を設けて下さり、たくさんのことを知ることができた。

・普段聞くことのできない貴重な講演を聞くことができて良かった。食や排せつについての大切さを改めて感じることができた。

・食と排せつという生きているあいだ付き合い続けないといけないことについて、貴重な話を聞かせていただき、新しく知識を身につけることができた。

・食と排せつは共通して、誰もが死ぬまで我慢することなく行いたい人間の行為だと分かった。食いおいては、病気や障がいによっては、自分で食べたり、口に入れたりすることは不可能であると思いがちであるが、一人ひとりに合わせた適切なケアやサポートを行うことで、再び食事を行えることもできると分かった。私も食事を行うことで喜びや楽しみを感じることができているので、家族と幸せな時間を共有できる食事の時間を最期まで送れるようサポートしていきたいと思う。

・食べられない時と食べられる時の表情の変化を見て、食事の大切さを痛感した。支援者になったときに備えて、食を最期まで行えるサポート技術をしっかり身につけたい。食事を口から行うということが大切にできる人になりたいと思った。骨盤ケアであったり、排尿、排便に対する認識を正しく教えていただいて良かった。病院だけでなく、自分で食生活や運動、ストレッチを意識するだけで排泄ケアが行えると知って驚いた。今回学んだ知識を広められたらいいなと思う。

・食べられないといわれていた人が自分の手や口で食べられるようになる取り組みがあり、実際に喜んで食べている人の写真を見て感動した。クイズを通して、身近ながらよく知らなかった排せつについて正しく理解することができた。間違った解釈をしていたものもあったので、今回の講義がとても役に立ったし、排せつの習慣を改善していきたいと思った。尿の色で体内の状況が分かるというのはすごいと思った。今まで骨盤底筋について何も知らなかったが、死ぬまでにトレーニングするべき大事なことなのだと学んだ。

・普段、何気なく、口から食事を食べているけれど、それは当たり前のことではなく、幸せなことなのだと気づかされた。食べられないと言われていた患者さんが、4ヵ月入院して訓練を受け、食べられるようになったという事例。患者さんの表情がみるみる明るくなって、食べることの偉大さを感じさせられた。

・口から食べる幸せを最期まで感じられるよう(感じてもらえるよう)に、介助スキルを身に付けたいと思った。自分でできる排泄ケアを学び、食事の改善や運動など今からできることを行いたいと思った。

・食と排せつの大切さを学んだ。とくに食では「食べる」ことの大切さを学んだ。誤嚥性肺炎の患者さん、誤嚥にならないように絶飲食が良いと考える人が多いが、ちゃんとしたプロセスを行えば自分で食べられるようになるし、KTバランスチャートの評価も上がることが分かった。排せつでは、便秘の定義が日数ではなく状態だと聞いて驚いたけど、たしかに…と思った。

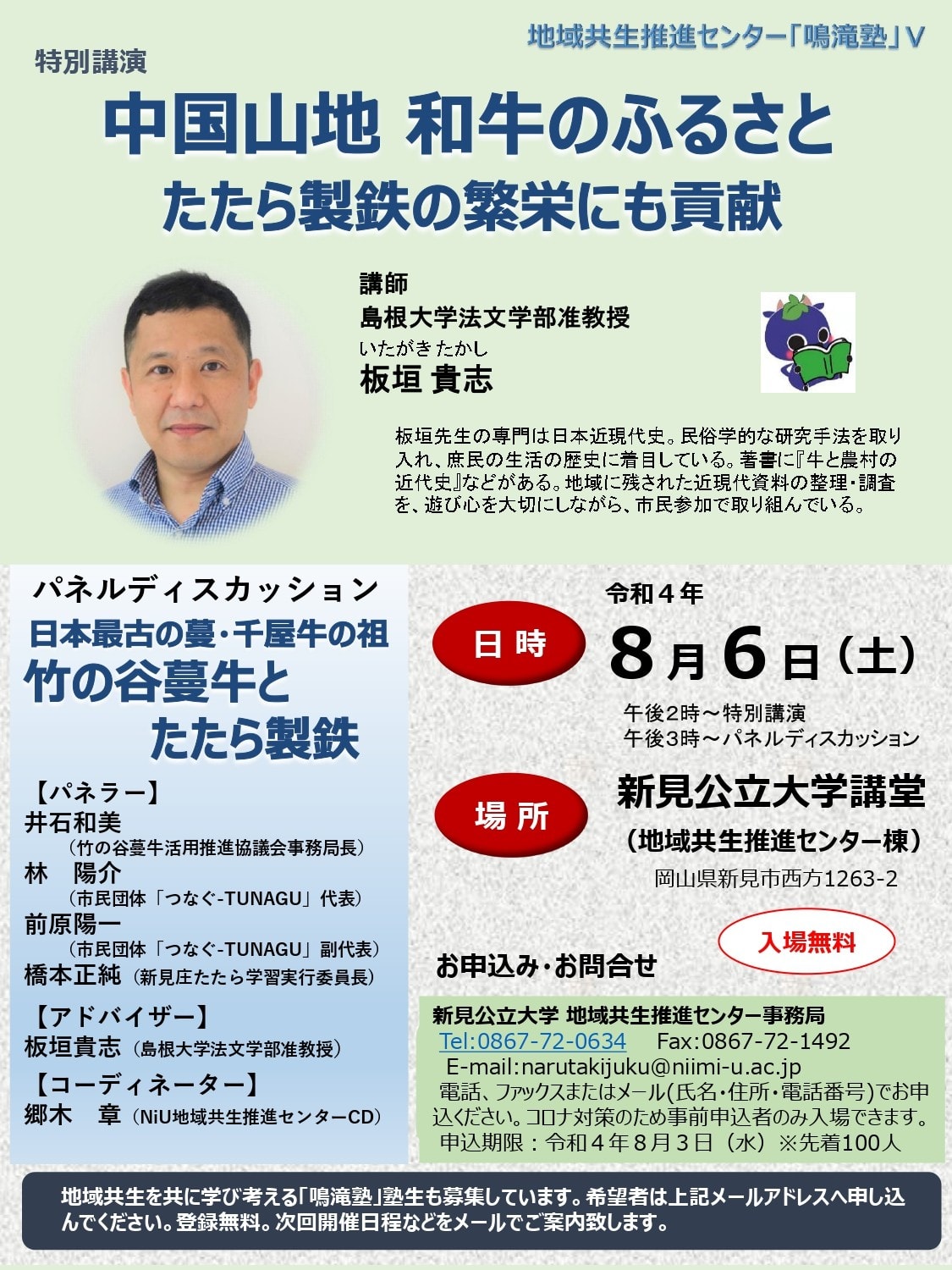

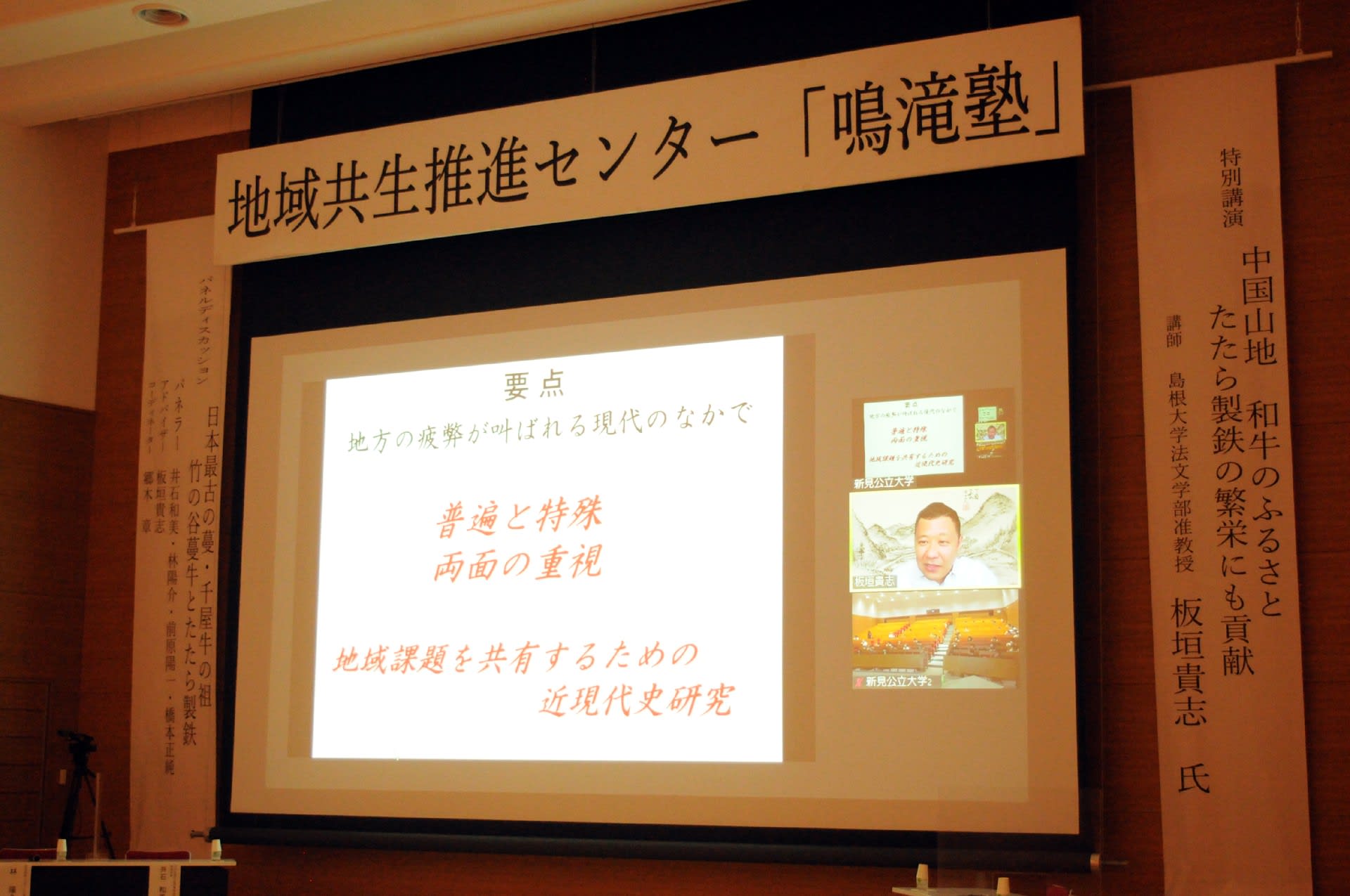

8月6日(土)午後2時から新見公立大学講堂で地域共生推進センター「鳴滝塾」Ⅴが開かれた。講師は島根大学法文学部准教授の板垣貴志氏。「中国山地 和牛のふるさと」をテーマにWebで講演、市民や学生ら約100人が聴講した=写真。

板垣先生は講演のキーワードとして、➀これまでの歩みを正確に理解して、これからの歩みを正しく展望すること ②身の周りにある近代的な生活基盤を見つめ直してみよう――の2つを挙げた。そして、地方の疲弊が叫ばれる現代のなかで地域課題を共有するためには「普遍と特殊、両面の重視」を要点に挙げた。

島根県出雲市出身の板垣先生は、同県雲南市の親戚(博労=牛馬商だった)の家で歴史資料(帳簿)を目にしてから、山陰の庶民生活史(和牛の研究)をするようになった。現代日本の高齢者は、戦前・戦中・戦後と、生活や労働の環境が急激に変化した世代で、生活環境の大きな変化の記憶を記録にとどめ、それが今の日常生活にどのようにつながっているのか明らかにすることの必要性を感じるようになった。里山を利用して牛を農耕に使うなど、平成生まれの大学生には想像できない過去であり、あまりにも大きな変化を日本社会は経験してきた。

現在の牛は牛乳とか牛肉のイメージが強いが、かつての牛は田畑を耕し物を運ぶ、そして糞を肥料にするという農業に不可欠な役牛だった。牛を通して時代と社会を描くのが目的。

役牛は➀頑健であること ②温順であることが求められ、あまり大きくない牛が好まれた。こうした牛を育てるためには「放牧」が重要で、放牧(とくに若い牛)は➀筋骨の鍛錬と体躯の緊実強化(山野を歩き回ることで蹄は堅く体格は頑強になる)②肢蹄の強化 ③持久力の増大 ④飼育利用性の増加(粗食に耐えられるようになる)⑤性質の温順化(風雨を凌いだり群れの中で揉まれることにより温順な性格になる)⑥労力の節減――などの効果がある。

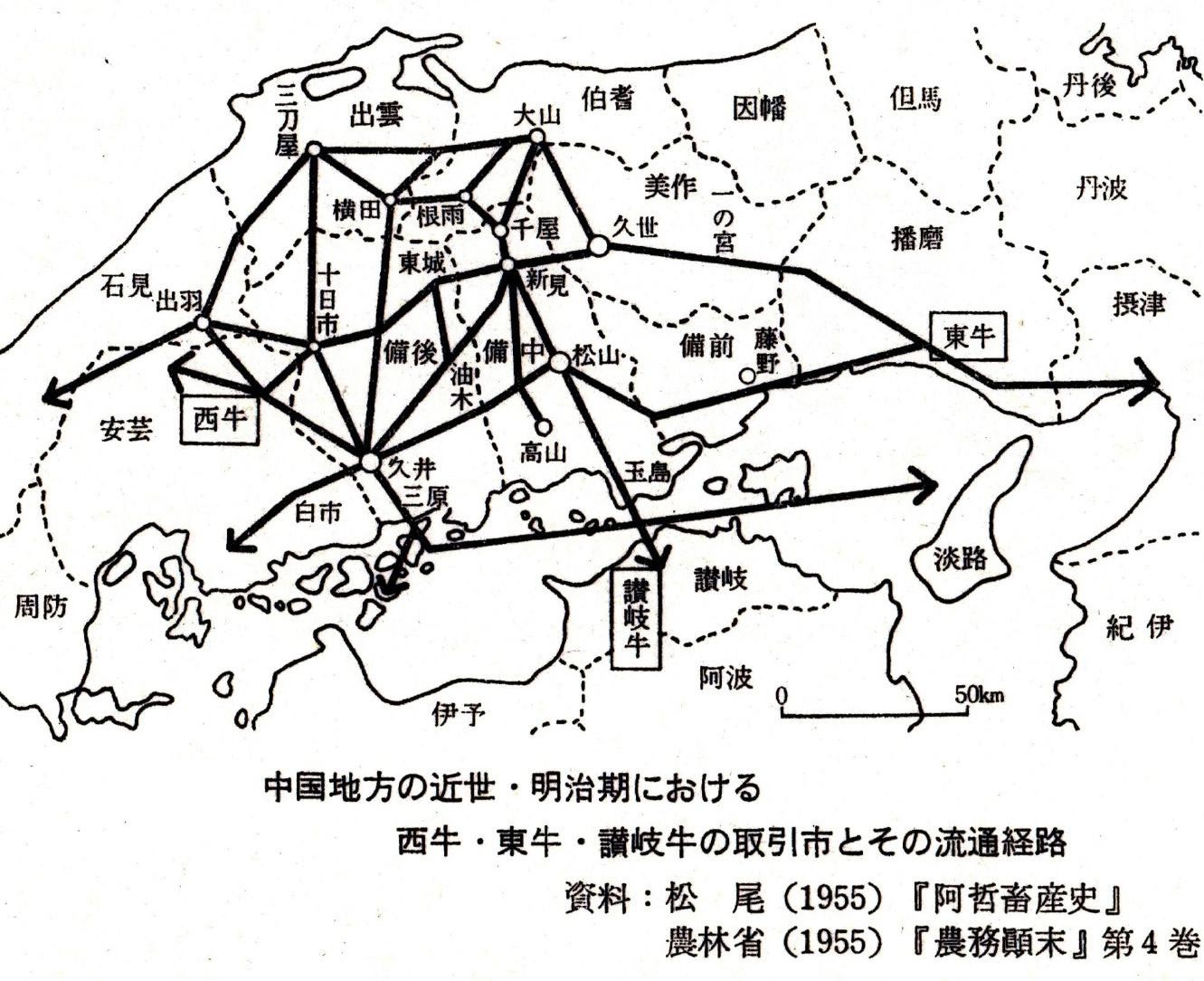

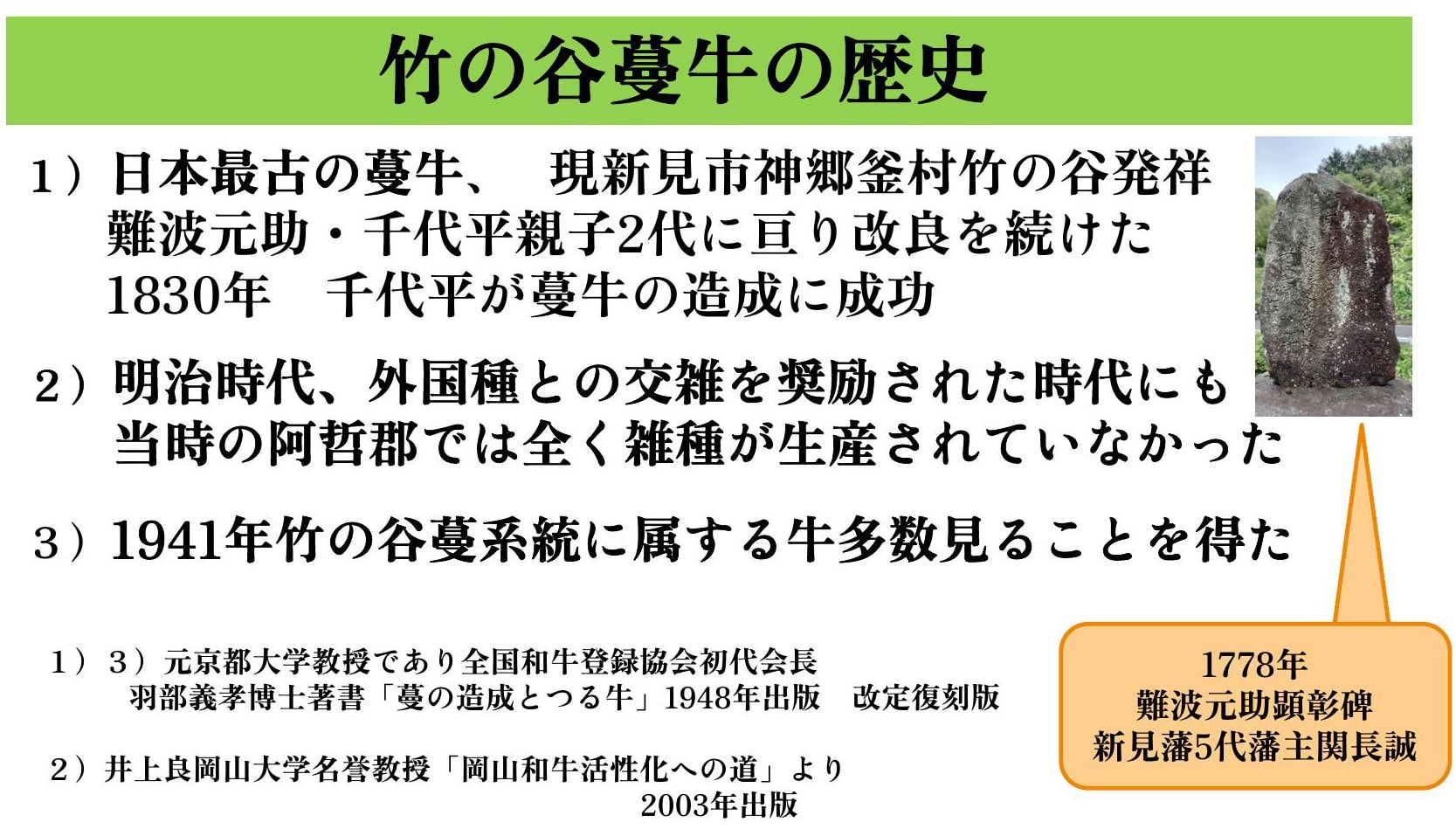

放牧生産地を名乗る役牛が「上等牛」として売買されるようになってブランド化、放牧ができる中国山地の脊梁地帯では「蔓牛」と呼ばれる血統牛がつくられるようになった。メンデルの法則が発表(1865年)される以前から、中国山地で〝竹の谷蔓牛〟(1830年、難波千代平により始祖牛誕生)などの蔓牛が造成された。

幾内の開発が進んで牛を生産するのが難しくなると、中国山地でつくられた牛が幾内に売られるようになり商品化が進んだ。四国などへも出荷。売るために中国山地で牛を生産するようになった。まさに中国山地は和牛のふるさと。

中国山地のたたら製鉄を行っていた所では、農民が牛馬を飼っていた。砂鉄や木炭、出来上がった鉄の輸送に牛馬が使われた。牛は農宝で、米10俵(600㎏)と同価格。資金に余裕のない零細農民は牛馬を購入できないため、牛や馬を預託・賃貸借・共有する「家畜預託慣行」があった。

牛を飼うには➀価格の個体差 ②価格変動 ③死亡――などの危険性があり、牛の預託慣行には金融機能と同時に保険機能もあった。ところが、1930年代(昭和5~14年)になると社会保障制度の整備が進展し、牛の預託慣行は衰退した。そして、1955年(昭和30年)ごろから農業の機械化と連動して、飼育は役牛から肉牛へと変わっていった。1966年(昭和41年)に第1回全共(全国和牛能力共進会)が開かれ、牛肉の肉質が競われるようになった。

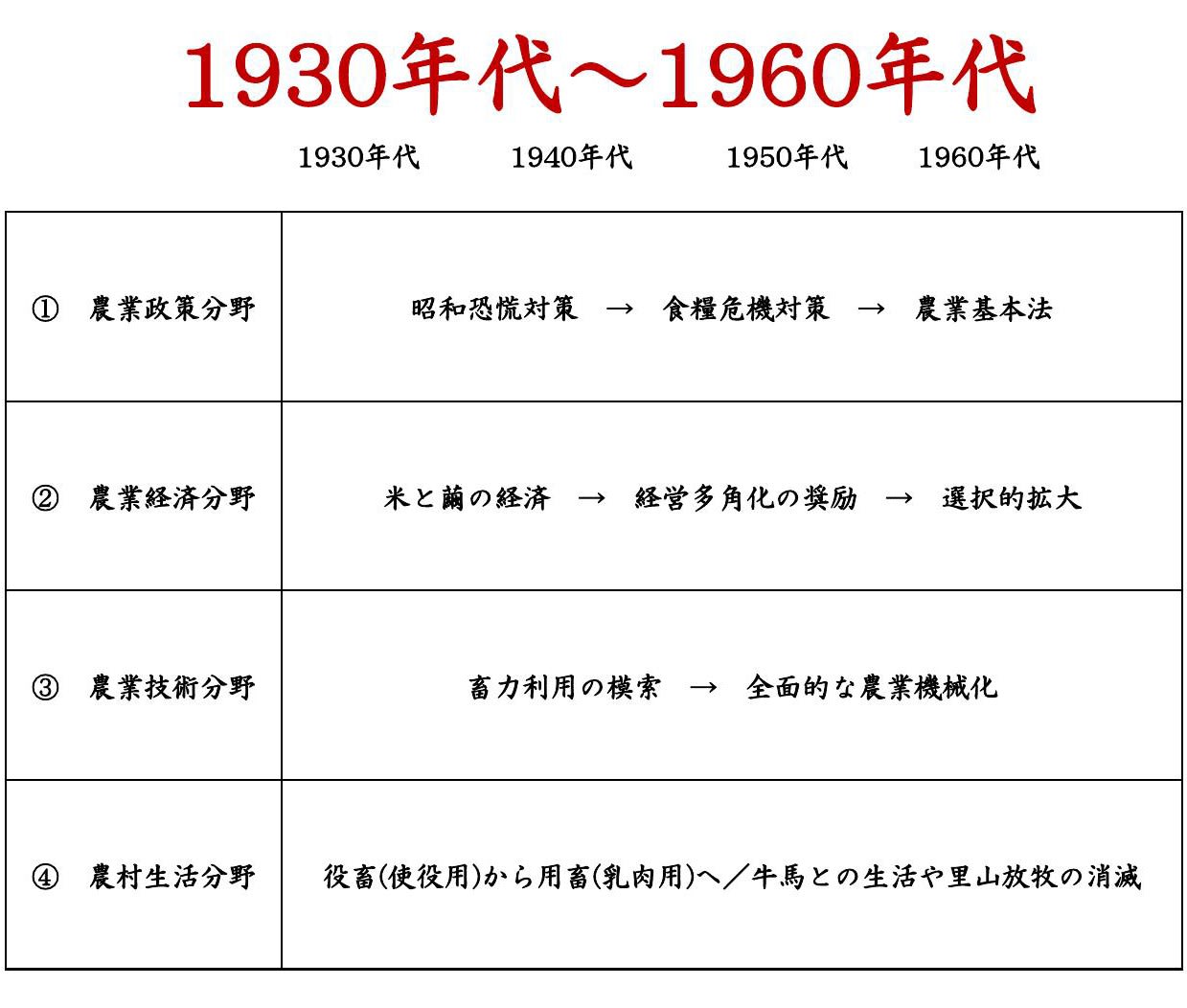

1930年代から1960年代にかけては「社会の土台」(普遍的制度)の形成期で、庶民の生活は大きく変化した。

かつて中国山地では、農・畜・林・工業が一体化したような〝たたら製鉄〟が営まれていた。こうした中国山地の歴史文化は見直されなければならない。

地方の疲弊が叫ばれる現代は、地域格差の解消を目指した全国画一的な普遍的制度(医療、教育、福祉、電気、ガス、水道、保険など)が普及し、地域では特殊で希少な〝日本一〟が求められがちだが、ありふれた希少性のない近現代資料から身の周りの生活を見つめ直すことも大事で、戦前・戦中・戦後にかけての生活環境の変化を記録にとどめ、それが今の日常生活にどのようにつながっているのかを明らかにする必要がある。

歴史に根ざした地域的特色と地域格差の解消をめざした近代化の理念の両方を見なくてはならず、歴史を活かしたまちづくり活動では珍しいものを発掘するだけでなく、現代人には平凡に感じられる身の周りの制度や意義を再考することも重要。これまでの歩みを正確に理解して、これからの歩みを正しく展望する。身の周りの近代的な生活基盤を見つめ直す。地域課題を共有するためには、普遍と特殊の両面を重視する――などと冒頭のキーワードと要点で結んだ。

☆ ☆ ☆

休憩をはさんでパネルディスカッション「日本最古の蔓・千屋牛の祖 竹の谷蔓牛とたたら製鉄」が開かれた。

パネラーは、井石和美(竹の谷蔓牛活用推進協議会事務局長)林陽介(市民団体「つなぐ」代表)前原陽一(同副代表)橋本正純(新見庄たたた学習実行委員長)の4人。

3団体がそれぞれプレゼンテーションを行い、板垣先生がリモート出演しアドバイスした。コーディネーターは新見公立大学地域共生推進センターの郷木章CD。

竹の谷蔓牛活用推進協議会の井石事務局長は、日本最古の蔓「竹の谷蔓牛」の歴史=写真下=を語り、➀遺伝資源の継承と保存、活用推進、海外流出や散逸の防止 ②歴史教育文化の継承、発祥地の保護 ③竹の谷蔓牛の増頭と認知度の向上など協議会の目的について話し、本年度事業として行う竹の谷蔓牛をメーンにした「ふるさと絵本」出版について述べた。

市民団体「つなぐ」の林代表と前原副代表は、「新見の過去・今・未来を考え 新見人に笑顔を」という活動の目的を述べ、「新見にとって牛という存在は昔も今も切っては切れない関係にあり、その歴史を知ることで価値観を見直したい」と語り、その第1弾として取り上げた「牛の聖地新見市を巡る〜歴史の探訪と聖地ロードの策定〜」について話した。

新見庄たたた学習実行委員会の橋本正純実行委員長は、山林から木出し→薪割り→炭切り→真砂土や赤土で釜土作り→混練した炉材をビニールに包んで保管→下灰作業(薪を井形に積み上げて燃やす)→長い枝で下灰を叩き、炉の下に数㎝の粉炭層を作る→築炉の準備(粘土をブロック状の炉材に)→炉材を積み上げて炉を築く→築いた炉に送風口をあけ乾燥させる→炭を投入し、ふいごで送風→砂鉄投入後5~6時間後に最初のズクが流出――などのたたら操業の工程をスライドで説明。千屋牛の歴史についても話した。

3団体の発表を聴いて、板垣先生は次のように述べた。

――動態保存という考え方があり、たたら製鉄は動態的に保存され、竹の谷蔓牛は動態的に残っている。これはとても重要で魅力的なことで、大切にしてほしい。博物館に古いものを展示保存するだけでは、次の世代に伝わりにくい。今生きている人が直接関わることができ、大人たちが地域の資源にわくわくしながら遊ぶことができるのは動態保存。単に昔はこうだったという博物館にするのではなく、動態保存というかたちで未来へ継承していくような活動をされているのはとても素晴らしい。

当日のアンケートより<感想>

【一般】

・地域をいかに運営し将来に向けて活性化させていくかについて関心があり、参加しました。とても楽しく興味深くお話を聴かせていただき、とても良かったです。吉備中央町で畜産業(和牛)に従事しつつ、地元文化財の保全や活用にも取り組んでいて、このたびは近隣の新見での取り組みを知ることができ、とても参考になりました。

・たたら製鉄や蔓牛のお話を初めて細かく聞かせていただきました。先人の努力を純粋に受け止め、新見の活性化や発展に尽力したいと思います。ありがとうございました。

・新見の「地域共生推進」の姿が見えてきたように思いました。今後の「動態保存」に期待します。

・非常に興味深く拝聴しました。歴史から地域づくりにつなげることは素晴らしいと思います。

・たたらの映像はとても興味深いものでした。製鉄と蔓牛、ともに日本の心であると思います。ぜひ、新見市から世界へと発信してほしいと思います。

・(講演会)中国地域の和牛生産の背景を歴史的、社会的に知ることができました。そこで生活している人たちにとって、牛は生きるための手段であったことに驚きを感じました。私自身、牛業界の一人として、今の和牛の経済的価値や地域の資産的価値が、この中国地域で古くから醸成されていたことに感銘いたしました。

(パネルディスカッション)地域の財産を協調して守り、後世に伝えていく取り組みは、すばらしいと思いました。

・竹の谷蔓牛への関心が高まり、保全活性化が進んでいけばよいと思いました。

・島根県津和野町にIターンしてまいりました。牛を飼いたい、それも役牛としてでした。しかし、牛はちょっと体力的に難しいかなということで、烏骨鶏と山羊を飼って暮らしています。かしこく美味しい牛をとりまく人間社会の変化と自然環境の変動――学びが多く、うれしく思います。ありがとうございました。

・(講演会)親戚の蔵の発見から着眼されたこと、全国和牛発掘協会等と協力して古い資料を整理、デジタル保存、分析されていることなど敬服しました。「動態保存」のお話は新しい視点でした。

(パネルディスカッション)活動を始めている方々のお話でしたので、具体的な姿が分かり、応援したくなりました。新見の文化・産業を維持・発展しようという姿勢を続けてください。

・大変勉強になる内容で、新見という土地に、大変貴重なお宝がある。それを「動態保存」して、これからの世代に残していくということにも大きな望みを持つことができました。この大きな夢を実現するために新見市民の一人として応援し、協力させて頂きたいと思います。

・蔓牛の歴史を正しく理解することで、血統を守る重要性が改めて明確になりました。

・新見市が和牛の聖地として日本中に認知される可能性を官民一体となって高めてほしいと思います。

・「たたらと牛」というコンセプトで新見を大いにPRしてほしい。

・本日は地元に根付く歴史文化のお話を聴かせていただき大変興味深かったです。つなぐの活動も楽しそうで、今後参加していきたいです。ありがとうございました。

・板垣先生のお話は大変おもしろかったです。あと何時間でもお話をお聞きしたかったです。新見地域の歴史を深掘りして理解でき、誇らしい部分を再発見することができてとてもよかったです。

・郷土の歴史、和牛、農業のルーツを認識するにふさわしい、とても‟有意義“な講演会だったと思います。

・公立大学で開催しているのに、参加者は半数以上が高齢者だったので、もっと若い人達(学生さん)にも興味、関心を持って参加していただきたいと痛感しました。これはとても悲しいことです。

・和牛のルーツとたたら製鉄と農業の根源を学ぶ、良い機会となりました。

・才人、牧畜の博士、板垣先生の軽妙な「話術」はとても分かりやすく、新鮮でした。

・会場は少し堅苦しいムードだったのが、やや残念でした。

・私たちが平凡に感じている身の回りの近代的制度の意義についての再考という視点が新鮮でした。また、動態保存の活用について、大人たちが楽しんでいる姿を子どもたちに見せることが大切なのだというお話を聞いてなるほどと感じました。

・転勤で新見に来ました。新見の歴史、文化を学ぶうえで参考になる講演でした。今後もこのような機会を多くつくっていただき、継続して参加したいと思います。参加者の年齢制限を設けられたらいいと思いました。

・新見地域や中国山脈の歴史や文化が知れて、大変興味深い内容でした。

・新見に生まれ住んでいても、歴史的な事柄を知らないことが多いなと思いました。とてもわかりやすく頭の中に入ってきました。「博物館ではなく、動的な関りが大切である」という板垣先生の視座に感銘を受けました!

・歴史的価値を地域資源としてどう生かすのかを考える一助となりました。

・グループ「つなぐ」の存在を初めて知りました。活動目的を達成するためのPR活動を進めなければならないのではと思いました。

・蔓牛の発生(竹の谷蔓牛)は、その当時から日本の原点であることを改めて知り、感動しました。

・地名からも歴史が分かることや流通経路など詳しくお話を聞くことができました。

・たたら→木材→原野→放牧(牛)が中国地方の一大産業としてつながっていることに改めて感動しました。

・牛の預託慣行の考えは初耳でした。(社会保障制度)

・パネルディスカッションでは、それぞれが意欲を持たれ、歴史を大切にした取り組みをなされていることに感動しました。

・子どもたちに伝えていくことが大切だと思いました。

・大変参考になりました! あとは実践あるのみでしょうか?

・血統を守っていくのは大変だと思いますが、これからも続けていただきたいと思います。

・板垣先生のおっしゃっていた「動態保存」が実現することを楽しみにしております。

・講演内容が分かりやすく、もっと長時間聞きたかったです。

・板垣先生の話が大変興味深く、できればまた講演していただきたいです。アイデアもいただきつつ、新見が盛り上がりますように!

・新見ならではの歴史と文化を学び、未来へ活かすために何ができるのかヒントをいただけた時間でした。ありがとうございました。

・新見市民ですが、ここまで詳しく牛のことも、たたらのことも知りませんでした。また、地道に活動されている団体があることも初めて知りました。

・全体的に興味あるテーマで、参加して良かったです。パネルディスカッションでは、パネラーの活動内容の紹介はそれなりだったが、ディスカッションという面では難点を感じました。

・講演会を聞いて、今の新見市内にある牛の恵みには大変な長い歴史があり、時代的背景の影響を受けながらも現代まで繋がっているということが分かり、大変勉強になりました。また、牛とたたら製鉄の関係が想像できなかったのですが、役牛が物資の運搬に大変活躍していたことや、そのためにも牛の品種改良が中国山地周辺の地域で積極的に取り組まれていたことを知り、理解することができました。パネルディスカッションでは、パネラーの皆さんの取り組みや、そこにかける思いを知ることができ、感銘を受けました。竹の谷蔓牛を通した今後の活躍に期待したいです。とくに「動態保存」によって100%の魅力が引き出された取り組みが行われたら素晴らしいと思います。

・新見に住んで50年、知らないことばかりでした。いい勉強になりました。今後に期待しています。

【学生】

・授業でも何度かたたら製鉄が出てきたので、興味を持ち、今回参加しました。普段聞けない内容を聞くことができ、いい勉強になりました。

・牛を多頭飼いしていた時代があったこと、大変驚きました。林業、農業、工業が一体化していた本来の産業を今一度振り返り、復活させようと行動することが、現在世界で話題となっているSDGsの実現への近道だと感じました。「牛」という1つの要素から、過去の人々の生活や未来の経済までを熟考するという斬新かつ面白い講演会でした。体験型の和牛施設が新見にできたら、全国から注目され、大変楽しい場所になるだろうなと思います。

・たたら製鉄の過程を初めて知りました。地下へ熱が逃げないよう、長い棒で叩きつけているシーンが豪快で、大迫力で、とても印象に残っています。現在では行われていない、大変貴重な製鉄方法が、新見に残っており、かつ今なお体験できるというのはとても素晴らしいことです。全国に知られるといいなと思います。

・新見市に日本最古の蔓牛が現存していることをとても誇らしく感じました。「千屋牛」と「竹の谷蔓牛」はどう異なるのかが気になりました。この二つの牛は何がどう違うのか? この貴重な文化財が残っている新見市に住んでいる間に、いつか蔓牛と触れ合う体験ができたらいいな、と思います。

・大変貴重かつ有意義な時間を過ごすことができました。このたびは参加させて頂き、本当にありがとうございました。

・新見がある中国地方の歴史と今までの発展について、資料などを示して説明されていて、分かりやすかった。これらの歴史を若い人にどのように伝えていくかが課題だと思いました。

12月11日(土)午後3時から新見公立大学講堂で地域共生推進センター「鳴滝塾」Ⅳが開かれた。講師は㈱日本総合研究所主席研究員(新見公立大学客員教授)の藻谷浩介氏。「ポストコロナのまちづくり」について話し、一般や学生ら108人が熱心に耳を傾けた=写真。

開会にあたり公文裕巳学長が「藻谷先生は客観的なデータ、とくに数字を自分で調べて今の〝姿〟をとらえられている。コロナにしても、世界中のすべてのデータを解析しながら、いろんなことを考えていらっしゃる。これからの大きな課題は〝ポストコロナのまちづくり〟ということで、藻谷先生のお話は大変参考になると思います」とあいさつした。

藻谷氏はまず同じ縮尺の航空写真で、東京都心と新見市中心部を比べて話した。細長い谷(盆地)の新見は山に囲まれている。一方、東京都心に山はなく、巨大なビル群が乱立している。果たして100年後、新見と東京はどうなっているか。ビルは普通50年ぐらいしかもたない。何十万棟というビルを100年以内に壊さなければならない。ごみの山をどこに捨てるのか。新見だと家を建て替えるにしても多くは木造でしょうから燃やすことができる。新見は100年後も「持続可能」。都会はSDGs(持続可能な開発目標)を考えていない。

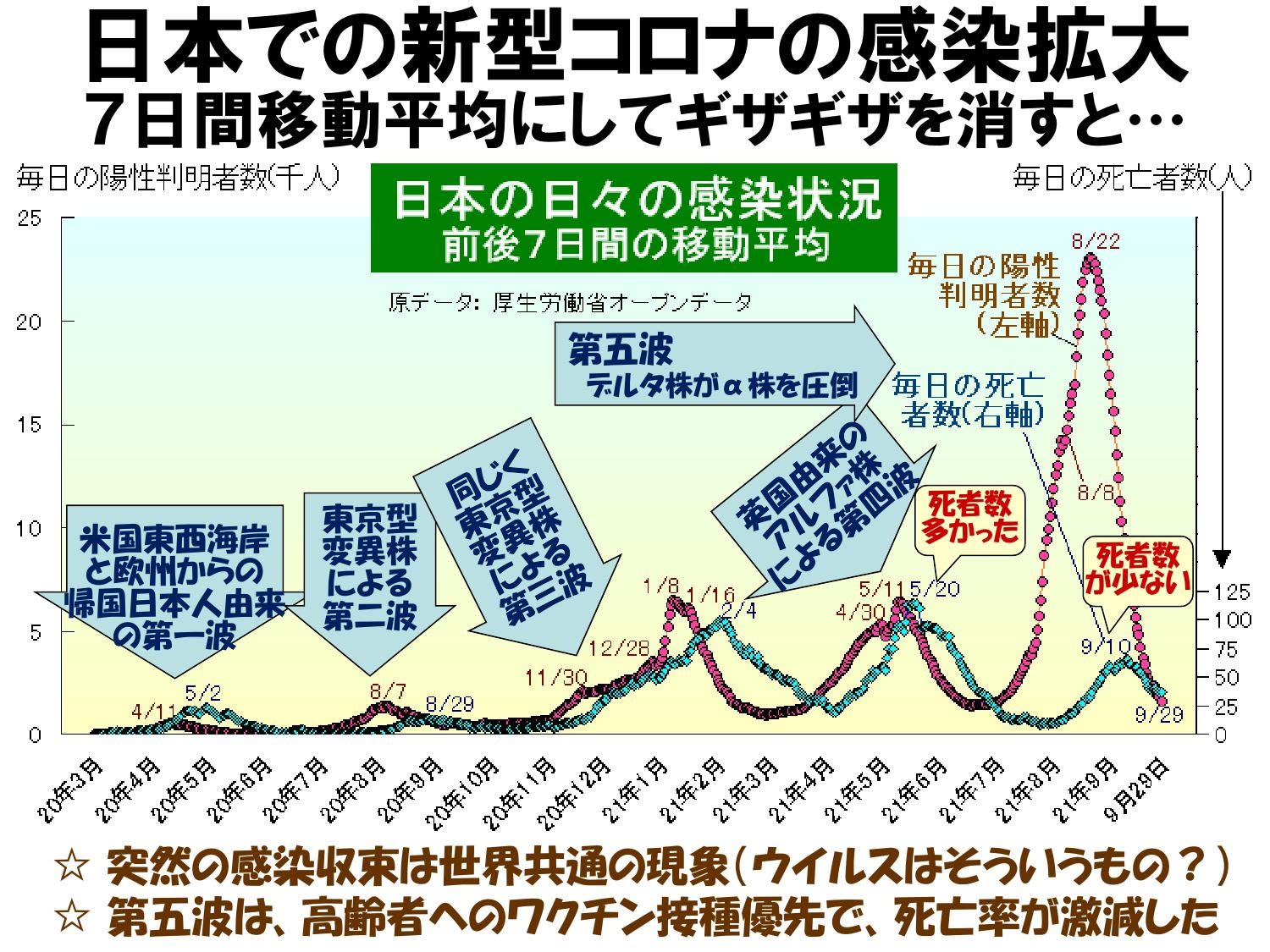

日本での新型コロナ感染第5波で陽性判明者数が圧倒的に多いにもかかわらず死者数が少ないのは、ワクチン接種効果が大きい。

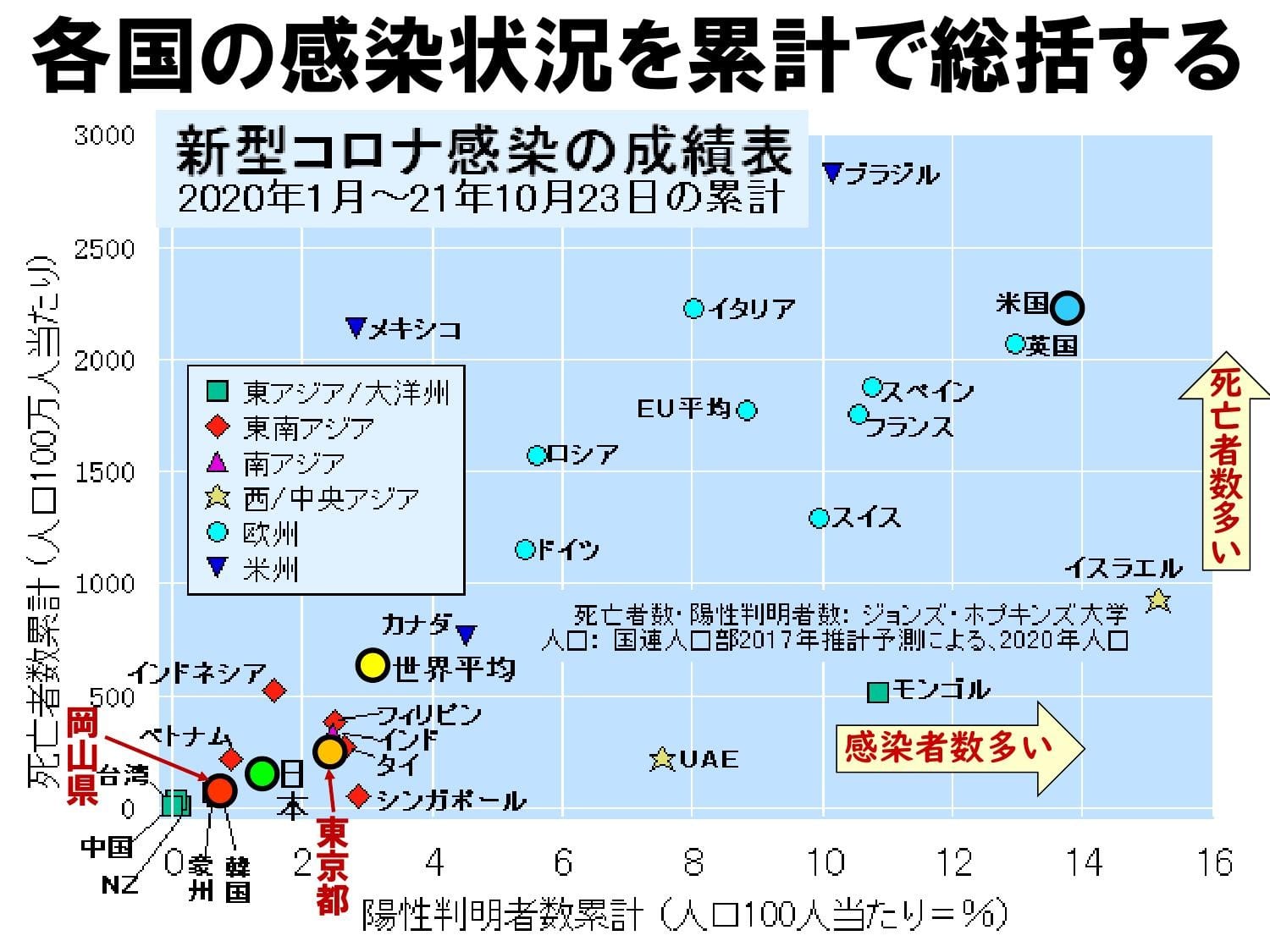

【新型コロナの死者数(2020年1月~21年12月9日の累計)】

―人口100万人当たりに換算して比較―

★米国 2,398人

★英国 2,172

★EU 1,940

★南アフリカ

1,534

★インド 343

★日本 144

岡山 71

【新規感染が深刻なのは(2021年12月3日~9日の一週間の毎日平均)】

―新規陽性判明者数を人口100万人当たりに換算して比較―

★英国 704人

★EU 584

★米国 355

★南アフリカ

256

★韓国 128

★日本 0.9(過去最悪時は8月下旬の182)

岡山 0.3

感染状況は、東京も大阪もやばいけど世界から見るとそうでもない。東日本大震災と同じぐらい亡くなっているが、異常に騒ぎすぎではないか。日本は感染を抑えている割に経済がガタガタの状態。ワクチンの効果は、感染の抑止よりも死亡の防止(背景には重症化防止、後遺症防止)にある。感染者数で騒ぐのはやめて、重症化率、死亡率を基準にしよう。

【新規感染が起きているのはどこー過去2年間の現実から】

・買い物では感染しない。公共交通利用や旅行は大丈夫。アウトドアを楽しむ、絶対大丈夫。パチンコ店でもタクシーでも感染なし。

・問題は、換気の悪い狭い室内で(店でも家でも職場でも)マスクせずに大声で会話すること。

――ワクチン拒否やノーマスクが増えれば問題だが、世間の目を気にする国民性ゆえ過度の自粛が感染爆発を防いできた。ということで、日本は世界一安全、とくに地方は著しく安全。しかし、ピントのずれた自粛で経済はガタガタ。オミクロン株で騒がず、マスクをしつつ経済を正常化していくべきだ。

【2-6-2の原則】

コロナ禍の大都市で何の痛みも感じずに通勤を続ける人が2割。嫌だとおもいつつ続ける人が6割、脱出を探る人はせいぜい2割。そして実際に動くのは2%くらいだが、首都圏3,500万人の2%は70万人、京阪神1,500万人の2%は30万人。その2%を受け入れるチャンスで、潜在市場は大きい。ごく一部の人が動くだけで世の中は変わる。

【SDGs】

SDGsは世界各国が認めた共通の緊急課題だが、途上国が認めにくい課題ー窒素・リンによる土壌・水質汚染は載らなかった(汚染の原因は肥料なので、食糧増産が優先された)。また、先進国特有とみられた課題ー日本・中韓台・欧州で深刻な少子化は載らなかった。世界共通の重要課題ー高齢者の激増にも言及がない(増加の原因は長寿化なので健康増進が優先された)。

SDGsが触れなかった「少子化」が日本最大の課題で、育児・医療・介護が一番重要。「それらを担う新見公立大学は最重要の拠点大学」と結んだ。

このあと質疑応答があった。

――高齢化に伴い、東京に介護をする人が流れていくのでは?

(藻谷)都会ではすでに高齢者がめちゃくちゃ増えている。介護の需要が激増している。逆に田舎ではほとんど高齢者は増えていない。東京や大阪は田舎から介護人材を引っ張り込みたいと必死になっている。ところが条件が悪いので人材が集まらない。生活費が全然違う。

――逆に、都会の高齢者が地方に移るのではないかと。

(藻谷)コロナ禍で高齢者が地方に移住するのではと期待した人がいたが、全くそうではなかった。若い人は結構移住している。歳を取ると動かなくなるのがよく分かった。若いうちに地方に戻しておく必要がある。

――高齢化が進んでいる地域では、年金受給者がもうけを度外視してビジネスを行い、若い同業者を圧迫するケースがあるのでは。

(藻谷)役割分担、機能分担が重要で、その仕組みをどうするか。若い人は地域外のマーケットを取って交流人口を増やすというふうに。その際、外から来た人に「新見ってこういうところ」というのをアピールしてください。中世の新見は歴史に残る重要な荘園で、年貢を京都に納めた最後の荘園だといわれている。都と深いつながりがあったために、文化的な雰囲気が今でも残っている。

当日のアンケートより<感想>

【一般】

・大変おもしろい講演だった。データを使ってわかりやすい話だった。

・「数」に注目することには納得できる。

・経済の話をもっと聞きたいと思った講演だった。

・とても楽しかった。

・データに基づくご指摘はいつも目からうろこ。感染症は密だけではうつらない。マスクをして経済が正常化していくことを祈る。

・マスコミが報じる内容とは異なるコロナの状況を理解できた。確かに最近はSDGsが大はやりだが、少子化と高齢化が最も重要な案件だ。

・感心 感謝 感動 !!

・毎日新聞の「時代の風」をスクラップして読んでいる。理路整然としていて、頭のいい方だなと思っていた。私より10歳近く年下ということに驚いた。次に、数学的な頭であること、それが新型コロナウイルスのグラフ等の説明に発揮されていた。残念なことに、私がついていけない。でも、それだからこそ聴講できて良かった。

・これから先の身につまされるお話だった。

・コロナを機に地方のよさを感じていたが、藻谷先生の話を聞いて納得できた。いろいろな数字を分析しておられて、自分がまちがった理解をしていたことが多くあると分かった。そういう見方ができるようになっていきたい。

・本当(真)の現実が見えてきたような気がした。それを的確にとらえて信じていきたいと感じた。人口減少により、地域(地方)がなくなっていくのではないかと危機感を感じた。人とのつながりなくしては、生きられない。豊富なデータでわかりやすく、深みを感じ、もっともっと知りたいと感じた。

・今、聞きたい話を聞くことができた。

・具体的な数字を基に話をされるので分かりやすかった。

・大変有意義な時間だった。新見は田舎であるが、東京にないものがある!

・世界と比べることで、コロナに対する認識が改まった。

・高齢化は現在深刻な問題で、医療や介護がさらに重要になる。

・新見市と都会を比べたときに、ある意味、新見市の方が利点が多い。

・都会は「老老介護」になったとき、介護を受けられる人が少ない。

・新型コロナウイルスに関して、しっかりしたデータを基に分かりやすく話され、今後何に気を付ければよいのか、これまでの注意点からどこに眼を向けないといけないのか、分かりやすかった。新見が都会と比較して、誇るものさらに大切にしていく必要があると思った。ぜひ若い人たちに話していってほしい。

・60歳を超えてからの生活スタイルをイメージする上で、とても参考になった。

・感染者数をみるのではなく死亡者数をみることで、ウイルスを正しく理解する必要があると感じた。

・都会に住むことの魅力って何だろうという印象をもった。

・講演を聞いて、新見はとっても良い町だなと改めて思った。

・新型コロナウイルスの感染者数が増えていることよりも、感染しないことが大切だと思った。

・「都会に行って働きたい」と思うことがあったけど、「たまに行くのが大切だ」ということが学べて、よい経験になった(触感が大切)。

・コロナに関するデータの捉え方が良く分かった。

・もう少し新見に関する具体的な“まちづくり”の話が聞きたかった。

・ローカルの再発見とPR、誇るものがいっぱいある。ローカルの人も「言い訳」にかたよっている。ローカルに対する認識を変えることが必要。「他人様の庭はきれい」ではなく、「わが家の庭もオリジナルできれい」と思うことが大切。

・データに基づいた講演でわかりやすかった。

・これからも日本人らしくコロナを抑えていくべきだと思った。あまり過剰になり過ぎずのウィズコロナで。

・大変楽しく聞かせていただいた。説得力もあって良かった。

・初めて藻谷先生のお話を聞けてよかった。新見は良い所で、ずっと住みたいと思っている。他所に住みたいとは思わない! 田舎に住んでたまに都会に遊びに行くのを皆が実践してくれればと思う。

・ポストコロナのまちづくりとして、貴重な話を伺った。新型コロナ感染症の世界的傾向かつ日本の実態について分析し、比較することで、どのように対応していくか、検討する機会を得ることができた。

【学生】

・コロナの感染は世界的に広がったが、ワクチンにより死亡率が下げられていることが分かった。また、日本は他の国に比べて安全だということが分かった。コロナ感染のリスクとして密集場所が入らないのには驚いた。

・SDGsについて、「都会の建物やインフラ」のごみ処理問題が印象に残った。日本の生活基盤を支えるインフラの多くが敷設されてから50年後には老朽化が進み、崩壊するとされている。戦後から高度経済成長を経て、環境に配慮した社会資本(つくりあげられた街並み)は、見通しが甘かったゆえに失敗であり、それによって生じたゴミは処分できるところがないということで、「真のSDGsとは何か」を考える機会になった。

・コロナがなぜ今も世界中で拡大しているのか、地理的な要因などから説明していただき、この先自分たちがどのように行動していくべきか、改めて考えるきっかけになった。世界や日本が抱えている問題の違いや、その対応策について詳しく知ることができ、今後の動きについて、ニュースや新聞などの情報媒体から追って、理解を深めていきたいと思う。

・イギリスのコロナ死者数がアメリカに次いで深刻とは思っていなかった。三密は間違っていた。“窒素とリン”と聞いて、肥料かなとは思ったが、それが水質汚染につながることまでは思いつかなかった。

・100年後の東京と新見を比べたとき、ある一定の範囲の高齢者数は東京の方が多くなること、新地開拓の際に新見は山があるので新地を広げやすいことなどに気づかされた。100年後の話だが、コロナが流行った昨今に通じることだと思う。新見の方が高齢化率は進んでいるが、一定の範囲の高齢者数は東京の方が多いため、コロナを始めとしたウイルスが感染しやすいこと。東京での埋め立て可能な海の範囲が少なくなっているので、壊した高層ビルの残骸を埋め立てるのに土地が追いつかないこと。そういった点を踏まえて、都会(東京)よりも田舎(新見)の方に可能性があると思った。技術や通信が発達している今、都会に行かずとも田舎でできること、逆に田舎でしかできないことも多くあると思った。

・コロナについての噂話や不確かなネットの情報に惑わされると、余計にパニックになってしまうのだと分かった。数字に基づいた情報に関心を持ち、ネットの情報等を頼りにしすぎないことが大事なのだと思った。コロナについて深刻に考えすぎて心に負担を与えないように、自分ができる範囲で生活を送ることが、感染対策のうえで効果的なのかなと思った。都会にはいいものがあると思っていたけれど、新見のような地域には都会にはない良いものがたくさんあるのだと感じた。都会と田舎を比べるのではなく、地域性について考えていくことが必要なのだと思った。

・コロナの感染者数や死亡者数について、国内のデータだけを見るのではなく、国際的なものを見ないと結果や原因を決めることはできない。

・自然が豊かな地域は、ビル街の並ぶ都会と比べて持続可能な社会を築いているといえる。

・ワクチンの効果は感染の抑制よりも死亡率の低下であり、感染者数の増加に必要以上にさわぐ必要はないと分かった。

・新規感染が起きているのは、人がマスクをせずに会話をする場所である。問題は換気不全の場所でマスクをせずに会話をすること。

・自然に触れて触角を鍛えることが大切。

・欧州環境省が最も危機的としたのは、窒素とリンの循環不全である。日本では少子化が高齢化とともに深刻な問題であり、育児・医療・介護は世界共通で重要である。

・コロナ感染において、世界でみると、最も死者数が多いのは、米国であり、新規感染者が多い国も日本以外であることを知り、コロナ感染は、日本以外の国でも深刻な問題だと感じた。また、私もワクチンを打ったが、ワクチン効果は死亡率の低下につながっていることや、マスクをせずに会話をするのが最も感染が広がる原因であることを理解した。コロナの時代になって様々なことが制限されてきたけれど、感染対策をしながら、今を楽しく過ごしたいと思う。また、日本最大の課題である少子化を解決していくためにも、コロナ社会の今、育児・医療・介護の発展、促進が大切だということが分かった。そのためにも、今、自分が学んでいる福祉についても学びを深め、サポートできる立場になれるように頑張っていきたい。

・コロナウイルスの感染状況を世界で比較したとき、日本は他の国と比べて感染状況は深刻ではないということを知った。ワクチンの効果は、感染者の数ではなく、死亡者数を抑制させるのに効果がある。新規感染している環境は、人がマスクをはずしている状態で会話をしている時であるため、人が密集しているからといって感染するとは限らない。マスク、換気が大切。国民性も、感染状況のちがいのひとつ。SDGs目標に掲げられていない出生の減少(少子化)が日本にとって緊急事態となっている。育児・医療・介護が今、世界共通の課題で、もう少しそういったものに関心を向けていければなと思った。

・東京に建っているビルは50年後、100年後には巨大なごみになる。ごみをどうするか。

・新見は100年後も残る。持続可能。

・「東京は何でもある」ではない。「新見は何にもない」ではない。

・日本はコロナ感染者・死者は世界からみると少ない。なぜなら65歳以上に先にワクチンを接種したから。岡山県は行動制限を厳しくしなくても感染は少なかった。

・感染者数で騒ぐのではなく、死亡者数や重症者数で判断するべきだ。

・ほどよく経済は正常化していくべきだ。騒ぎすぎはよくない。

・2割・6割・2割 2%で、2%は100万人くらい受け入れるチャンス。

・ヨーロッパで最も危機的といわれたのは窒素とリンの循環不全だが、SDGsに含まれていない。

・育児・医療・介護は、世界最重要分野である。ポストコロナにおいて、それらを学ぶことは大切である。

・コロナ禍で自分たちが一番何をしたらいけないのかということについて分かった。予防するために、いろいろな制限がかかっていたけれど、その中でも特に力を入れないといけないのが換気。家の中でも気をつけて行おうと思った。

・話を聞いていたら当てられたので「ワクチン!」って勘で言ったら正解だったのでとても気分が良かった。コロナの新規感染者数の多い国とか、起きている原因とかを詳しく知ることができてよかったです。オミクロン、気をつけよー!と思った。

・東京都と新見市を比べて、東京都のビルの寿命は50年くらいで、今後100年の中で「生き残るのは新見市」(持続可能)ということを学んだ。また、コロナについて、日本国内だけで議論するのではなく、世界の国々で比べることが大事だと学んだ。日本は感染対策を重視し過ぎるあまり、経済活動が滞っている。一方、アメリカやイギリスは感染対策よりも経済を重視していた。どちらの国も両極端であることが分かった。正しい感染対策を知ることが大事で、マスクをつけての会話や換気を怠らないようにしていきたい。

・東京は大きい街で、大きなビルがたくさんあるけど、ビルは50年後には壊さなければならないから、ゴミが大量に出ると分かった。文字じゃなくて、数字と算数を使ってデータを分析されていて分かりやすかった。今は前より感染者数は落ち着いているけど、友だちと久しぶりに会ったとき、マスクを外してしまうなど、気をつけようと思った。

・都会より田舎の方が持続可能という話は耳にしたことがなく、新たな学びになった。都会に住むのは控えたいと思う。コロナウイルスに関しての話は、当初から同じ考えだったので、自分の考えは正しかったのだと感じ、とてもうれしく思った。今までの講義の中で、最も有意義な講義になった。以前から藻谷先生のことは存じていたが、今回の講演を聴き、とても好きになった。今後も、先生の話を拝聴したいと思った。クイズも全て正解でき、とても楽しい時間を過ごすことができた。ありがとうございました。

・生まれてから今まで新見で暮らしてきて、新見をそんなに良いとは思っていなかったけれど、講演を聞いて新見にもすごく良いところがあるなと思った。

・今回の講演を聞いて、新見のように人口が少ない都市の方がまちの維持がしやすく、コロナ感染の危険性が少ないということを知った。私は新見でまちづくりというと「人口を増やそうという取り組み」ばかり考えていたが、人口が少ないなら少ないなりのメリットもあるということを学び、「新見にとって何が良いまちづくりなのか」を新たに考える有意義な機会になった。

・米国、英国は日頃のスキンシップでコロナが増えてきている。久々に会うとあいさつでハグをする。しかも、マスクなしで騒ぐためコロナが増える。日本は米国、英国に比べて感染者が少ないのに医療が崩壊しかけていた。その点はおかしい。日本でのコロナ感染者は多いと思っていたが、米国や英国に比べたら少ない。人が密集する場所や公共交通機関ではふつう感染しない。マスクなしでしゃべっているから増える(これが一番の理由)。日本は世界一安全。しかし、まだマスクは外せない。個人的な意見だが、まだ安心できないし、私は顔全体を見られたくなくて外せない。まだ完全に落ち着いていないため、安全だとは聞いても怖い。

・SDGs。新見市は持続可能。ビルばかりの場所は難しい。

・コロナが流行している国と流行していない国とでは両極端である。密ではふつう感染しない。家で感染している。

・地域を変えることは、ほんの少しの人数が動くことで地域に変化をもたらす。

・東京や人が多い場所では現実逃避する。人が自分を見ていない。〝田舎だから〟と理由を付けてはいけない。田舎の環境は良い。育児、医療、介護は未来を担う大切な分野。

・自分がいる環境を大切にし、そこで様々なものに触れ、五感を鍛え、考え方や行動に活かしていきたい。都会と田舎の福祉分野の違いが気になる。

・アメリカやイギリスはワクチンをつくった国にも関わらず、コロナ感染による死者数が多いことを知り、両国では国民一人ひとりの感染意識がゆるんできているのかと思った。

・日本は世界と比べると、コロナの感染者や死者の数は少ない。新しくオミクロン株が流行してきているが、それも早く終息してほしいと思った。

・日本のコロナに対する政策は、コロナへの警戒心がすごく大きく、過度な自粛があるため、感染者は押さえられている。一方、経済力がとても弱くなっている。

・東京では買い物や遊びなどで楽しむことはできるが、人間だからこそ感じられる感覚を全く感じることができなくなっているため、新見に住んでいる今、感覚を鍛えておくと、これからの助けになると思った。

・育児・医療・介護は世界共通の最重要な分野(少子高齢社会を支えるため)。

・SDGsは一見重要な課題を挙げているように見えていても、大切な分野を省いている。一部の国で問題となっていることも、いずれ世界中の問題となってくる可能性があるので、今から取り組んでいくべきだと思った。

・日本はワクチンのおかげでデルタ株があまり広がらなかったのに、そのワクチンをつくったイギリスやアメリカでは死者数が多く、新規感染者数も多いというのは興味深い。それはイギリスやアメリカはマスクをせずに大声で話している人が多いからで、コロナへの感染というのは飲食や密集、公共交通機関ではそうそう起こるものではなく、本当の原因になりうるのは換気をちゃんとしていないところでマスクをせずに大声で騒ぐことだということが分かった。

また、SDGsに関して、発展途上国や先進国だけの問題であったり、世界共通の問題なのに取り上げられていない問題があるという。言われてみれば、そうだなと思った。介護や医療や福祉の大切さが改めて分かった。

・ワクチンは感染の抑止よりも死亡率を防ぐ効果がある。その効果を見るには、感染者数よりも死亡者数を見るほうがよい。

・日本は自粛で感染を防いで安全であるが、経済がガタガタになっている。適度な自粛で経済を安定させることが大切。

・高齢化がどの国でも課題に上げられているがSDGsには載らなかった。出生者数の減少は日本最大の課題。育児・医療・介護の分野で、人を支えられる人材づくりが大切になっている。

・初めて知ったことだらけで講演中に何度も驚いた。まちづくりに興味があるので非常に興味深かった。

・都会に人が集まりすぎということは、考えたこともなかった。

・毎日の新規陽性判明者数は、世界の国々でグラフの山の周期がだいたい一致しているということを初めて知った。

・コロナの感染拡大防止のため飲食店が閉店になったが、家庭内で感染が増えているのは本末転倒であると思う。

・ワクチンの効果について分かりやすくするために、重症者と死亡者の人数を公表するというのは良い考えだと思った。移住で実際に動くのは2%と聞いて「少ない」と驚いたが、人数に置き換えてみるととても多い人数で、すごく大きな動きだと思った。都会にも田舎にもそれぞれ良いところがあると思った。人によって良いと感じるものは違うし、何を基準にするかによってどちらが優れているかが変わると思った。

・本日の講演で、新見の町はどのような特徴があるのか、また、100年後にはどのような姿をしているのかについて学んだ。その後、ポストコロナのまちづくりについて学んだが、藻谷さんの様々な視点から日本社会の課題について考えることができた。

・今回の講演で、都会ではできないものということで田舎の良さがたくさん出てきたが、田舎過ぎると都会でできることができなくなってしまうので、何事もほどほどが良いなと感じた。東京へ旅行などで行っても大丈夫ということで、意外だったが学生の中ではうれしい言葉だと思うので、常識のある範囲で遊びたい。

・コロナのデータの見方を週平均で見ることが大切。

・マスクなしの会話はコロナの感染リスクが増えるが、密をとても怖がるのはよくない。

・SDGsにはない少子化・高齢化は大きな問題。

・東京が介護士を引っぱり込もうとしている。

・コロナワクチンは死亡率抑制に有効。

・コロナの時代になって2年経ったので、感染防止に必要な条件が分かってきた。換気のない場所、マスクをせずの大きな会話はだめ。コロナを恐れすぎるのはよくない。

・東京のような大都会を永久に維持することはほぼ不可能(?)。会話をするときは、マスクが重要な役割を果たすことが分かった。また、密室がコロナを増加させる大きな要因であることも分かった。このことから、換気がしっかりできていて、会話をするときじゃない場合は、無理してマスクをつける必要はないと思った。日本最大の課題は少子化であるということは理解していたが、子どもはお金がかかるため、解決には時間がかかると思った。もし何も大きな政策を打ち出さなかった場合、解決することは難しいだろうとも思った。

・藻谷先生の分析の仕方が面白いと思った。数字を見るだけで、様々な考えや専門家の憶測を否定出来ると分かった。自分の持っていた考えや価値観が軽く一蹴された気もしたが、新しい考えを持つきっかけにもなった。今の世界や東京などの都市に対するイメージを覆された。田舎のデメリットばかりを考えていたがそうでもないと思ったし、田舎のメリットも都会のデメリットも聞けたので楽しかった。社会調査論を学んでいるが、とても簡単で分かりやすいやり方があるものだと思った。確率や計算された後の数字はニュースでよく見かけるが、計算される前の元の集められた数字だけのデータを見た方が分かりやすいと思った。

・日本でコロナに罹り亡くなった方の人数は、東日本大震災で亡くなった人数と同じであることに危機感を覚えた。

・密な空間や交通公共機関ではあまり感染せず、マスクをしていない人同士の会話や換気が不十分な場所では感染がなされている。過度にコロナを恐れることはないのかなと思った。

・SDGsに高齢者や子どもについての言及がないことに驚いた。育児・医療・介護は、世界共通の最重要分野であると知った。

・田舎の強みが何なのか理解できた。普段考えないことを聞き、刺激になった。

・育児・医療・介護は世界で最も重要な課題。現在の日本は安全であり、これまで通りの生活が早く戻ってきてほしいと思った。五感を楽しんで生活できる新見に感謝して生活しようと思った。

・わかりやすく、楽しい講演だった。

・少子高齢化についてどうしていけばよいか具体的に検討しなければならないと感じた。先のことが心配。若い人が今のうち、田舎に移住してきてくれればよいと思った。

・示されたデータが分かりやすく楽しかった。

・データから考えることが大切だと再確認した。

新型コロナ禍で延期していた地域共生推進センター「鳴滝塾」Ⅲが10月23日(土)午後2時から新見公立大学講堂(地域共生推進センター棟)で行われ、約50人が熱心に耳を傾けた。

講師は岡山大学名誉教授(JCHO大阪病院名誉院長)の清野佳紀氏。「地域医療における男女共同参画~ワークライフバランスの重要性~」の演題で約1時間語りかけた。

清野氏は大阪大学医学部を卒業後、同大学小児科助教授を経て、1990年に岡山大学小児科教授、2001年には岡大の大学院大学化に伴い初代岡大大学院医歯学総合研究科科長に就任。2003年、岡大を退官、大阪厚生年金病院(現在のJCHO大阪病院=地域医療機能推進機構大阪病院)の院長に就いた。

「女性が働きやすい環境は医療の質向上にもつながる」という信念で、大阪府医師会男女共同参画委員会委員長、日本医師会男女共同参画委員会委員などを務めた。内閣府男女共同参画局の平成21年度「女性のチャレンジ支援賞」を受賞している。

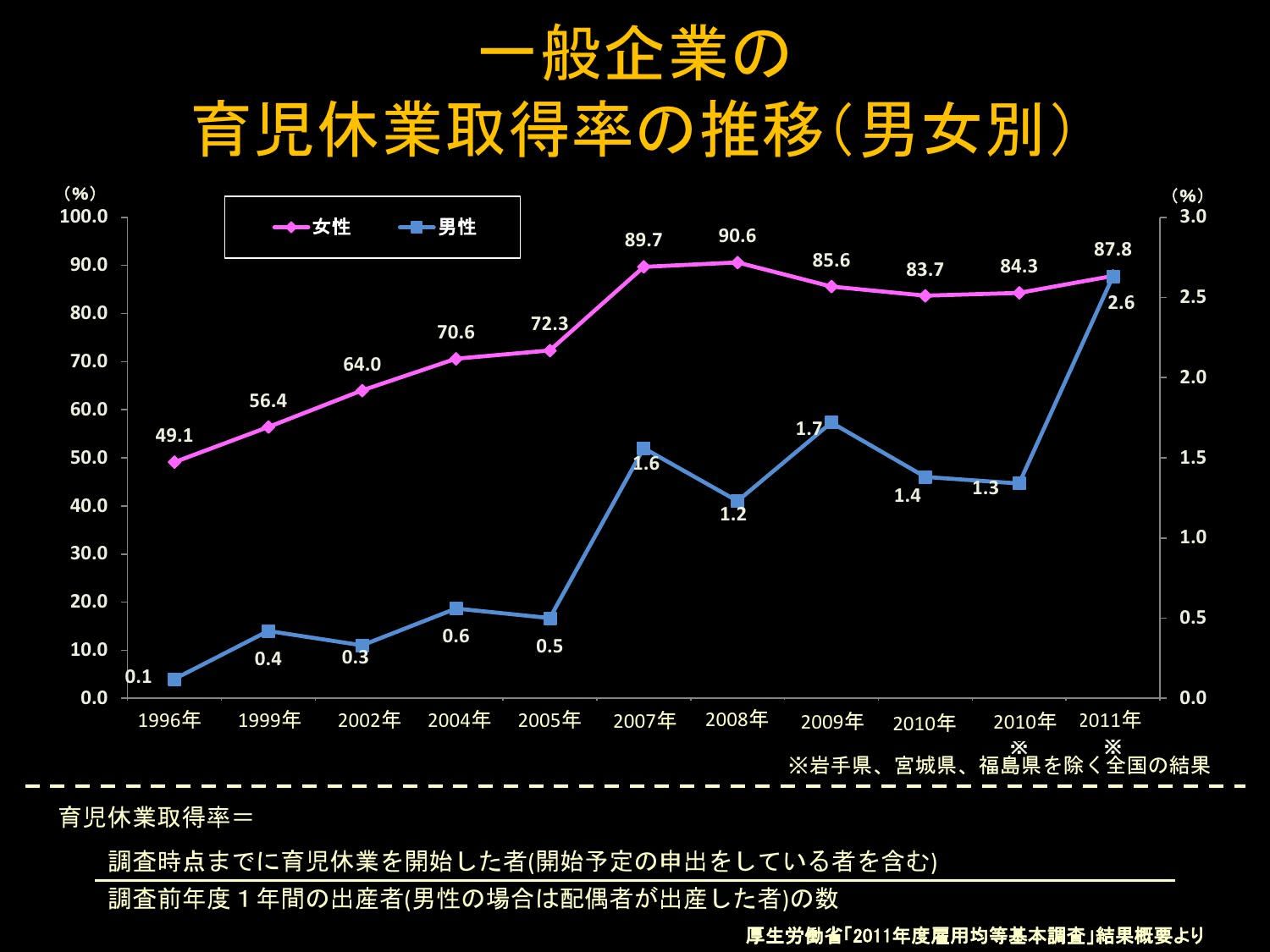

2009年の日本医師会調査によると、今から10年余り前に女性医師の約8割が産休を取っているが、育休を取ったのは約4割にすぎない。これを一般企業と比べてみると、当時一般企業では約9割の女性が育休を取っている。一般社会と医療関係者(とくに医師)は隔絶されていた。

女性医師の休職・離職理由としては「出産」「子育て」が圧倒的に多く、仕事と家庭生活を両立させるために「勤務時間の短縮、残業・当直等の免除」「事業所内の託児施設」を求めている。また、若い医師が病院を選択する基準として「労働時間が適正で、産休・育休の取得などワークライフバランスがとれていること」「病院機能が充実しており、良い研修ができること」が、立地条件や給与よりも遙かに上回っている。

2004年、大阪厚生年金病院の取り組みとして、➀子育てや介護、自身の療養などのためにフルタイム勤務の継続が困難になる場合に備えた、短時間正社員制度や保育所の設営などの環境整備 ②他の職員に負担がかからないように、医師、看護師をはじめとする職員の大幅な増員 ③病院ならびに開業医を含めた地域全体の医師が相互に協力し合う体制―が必要なのではと考えた。

どこの病院もそうだが、病院の職員は75%が女性。病院は女性で成り立っている企業体。女性の生活条件を無視したら、その病院はつぶれてしまう。

子育て支援をするためには、院内・院外を問わず、男性職員や子どものいない女性職員の助けが必要。⇒そのためには、助けてくれる職員たちにもメリットが感じられなければならない。⇒誰でも利用できる短時間正社員制度。

女子職員に子育て支援をすることは、全職員の勤務条件を緩和することにつながる。⇒全職員のワークライフバランスへ。⇒とくに医師をはじめ、各部門の職員を十分に雇用しなければならない。

男女共同参画の基本は「イクメン(子育てに積極的に関わる男性)」「イクボス(男性従業員の育児参加に理解のある経営者や上司)」「イクジイ(孫育てに積極的に関わる高齢者男性)」の3つ。これをちゃんとやらない人が「男女共同参画を推進する」と言っても信用できない。これをやって初めて男女共同参画を言ってほしい。

男女共同参画を実現するためには「ワークライフバランス」が重要で、そのためには男性が家事・育児に協力することが基本―と述べた。

このあと、新見市の医療の課題―救急医療や小児医療などについても話された。

☆ ☆ ☆

休憩をはさんでパネルディスカッション「新見市における男女共同参画」が開かれた。パネラーは溝尾妙子氏(渡部病院副院長)吉良宏子氏(こども・リパブリック代表)土井英子(新見公立大教授)、オブザーバーとして清野佳紀氏、小田慈(新見公立大副学長)、コーディネーターは公文裕巳(新見公立大学長)が務めた。

まずパネラーの3人が10分間のプレゼンテーションを行った。

【溝尾妙子氏】

新見市には100床未満の民間病院が4つあり、他に医院や診療所などがある。地域医療では多職種連携が必須で、医療スタッフ一人ひとりの担う役割が大きい。新見市内の女性就業先は「医療・福祉」が圧倒的に多い。

渡辺病院の医療スタッフの特徴として、➀地域の一員として地域に根差している。②女性スタッフが圧倒的に多い(職員159人のうち135人が女性)。③育児・介護中の職員が多い(職員159人のうち、小学校以下の子どもがいる36人、介護している家族がいる7人)が挙げられ、「子育てや介護をしながら働く」のが当たり前で、病院全体が家庭を大事にする雰囲気になっている。

渡辺病院では、時短勤務やフレックスタイム制、夜勤専従など個々人の家庭環境に応じた勤務形態をとっており、男性職員の育児休暇も推進している。それぞれの家庭状況や個人の価値観に合わせてワークライフバランスを保っている。医療現場としては、もう少し男性が家事、保育園や学校からの呼び出し、介護に関わっていただけるとありがたい。

多くの女性医師は家事・育児・仕事で大変だが、溝尾氏の場合、実家の両親と夫の両親はともに新見市在住で、4人がイクジイ、イクバアとしてサポートしている。そして夫(哲西町診療所医師)は家事・育児・学校のことすべてをやってくれるという。溝尾氏はずぼらでうしろめたさを感じるというが、「仕事を頑張りながら育児や地域の活動も行っていきたい」と述べた。

【吉良宏子氏】

小学生が対象の放課後児童クラブ(学童保育)は新見市内に12団体あり、吉良氏は現在、御殿町センター(こども・リパブリック)と旧田治部小学校(おおさ風の子児童クラブ)で活動している。

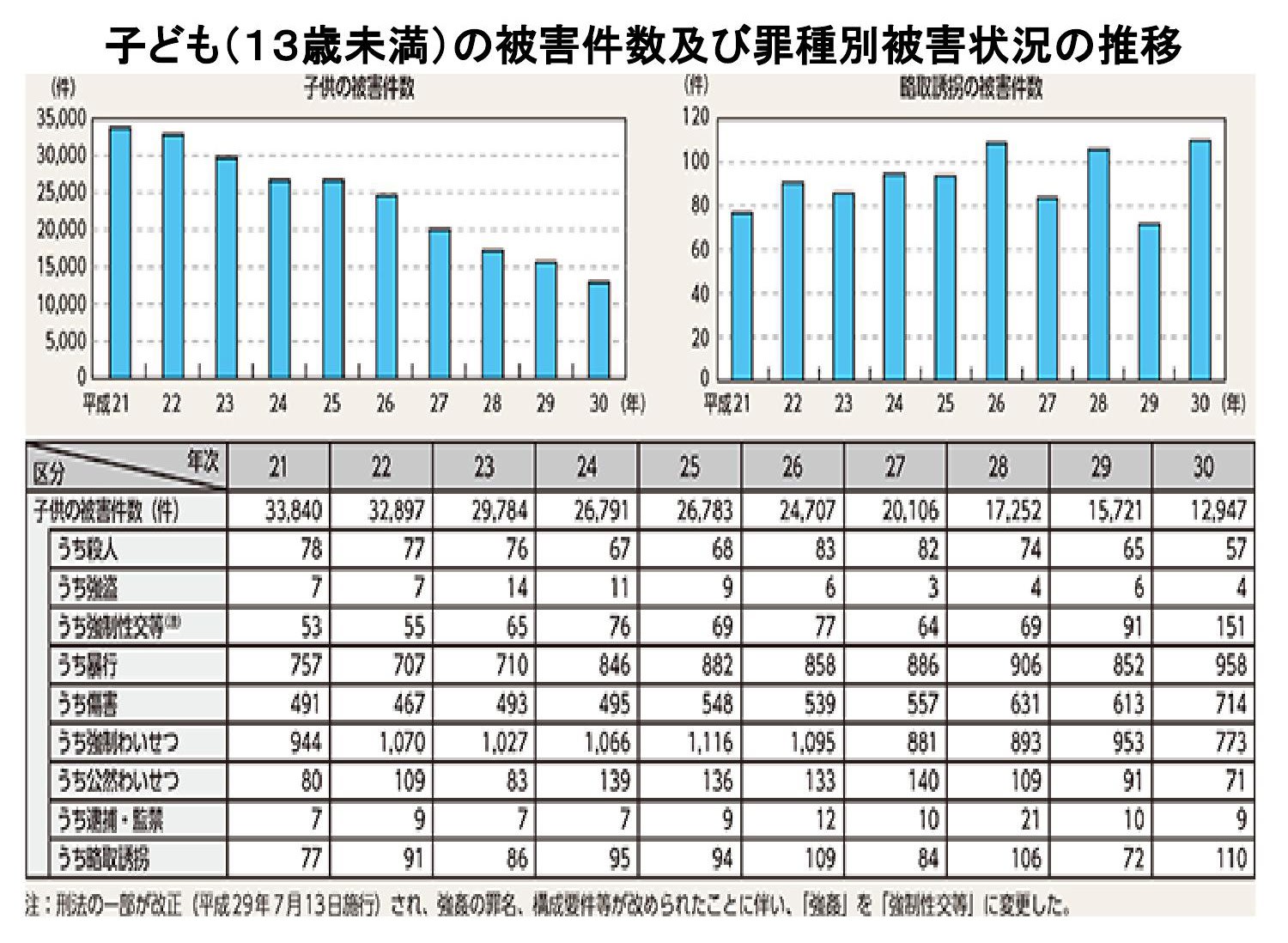

放課後児童の健全育成事業が求められる背景として、➀共働き世帯の増加 ②子どもが犯罪に巻き込まれる危険性の増大―が挙げられ、下図を見ると共働き世帯(青線)は急増している。また、子どもの被害件数(棒グラフ左)は、少子化とゲーム等によって家庭内で遊ぶことが増えたため減っている。しかし、略取誘拐の被害件数(棒グラフ右)はほぼ横ばい(被害件数の減少からすると、相対的に増加しているといえる)。また、罪種別では暴行・傷害や強制性交等が増えている。

こうしたことから、小学生を持つ親は不安を持ちながら働いている。

御殿町センターでは通常預かり20人、長期休み預かり24人、旧田治部小学校では通常預かり10人、長期休み預かり27人に、「安心して過ごせる生活の場」を提供している。

放課後、学校で支援員のお迎えを受けた子どもたちは、学童保育の会場に着くと、手洗い、うがいの後、まず宿題に取り組む。その後、おやつを食べ、広場やホールなどで自由に遊び、保護者のお迎えで帰宅する―という日々を送っている。おやつはできるだけ手作りを提供しようと、支援員が児童と一緒に作ることもあり、スイカやトマトなども一緒に栽培している。子どもたちは川遊びや雪遊びなど季節に応じた遊びを体験し、それぞれ出るときと帰ってくるときの顔が全く違っていて自信に満ちた顔になっているという。

今後は、➀病児・病後児保育 ②フリースクール ③森の秘密基地整備 ④障碍者就労施設運営 ⑤市民フリースペースの場―などをつくっていきたい。子どもたちは将来に向けて一生懸命頑張っている。これから新見市を支えてくれる子どもたちのために一同頑張っていきたい―と述べた。

【土井英子氏】

新見公立大学の土井英子教授は、同大学地域共生推進センター長で、新見市の男女共同参画審議会会長でもある。

女性の就業率はふつう婚姻から子育ての開始時期にいったん低下するM字カーブをたどるが、新見市の場合、M字カーブの傾向は見られず、県や国の平均を大きく上回っている。

新見市では医療や介護などで女性が頑張っているのか、イクジイやイクバアがたくさんいるのか、女性の就業率が上がっている。

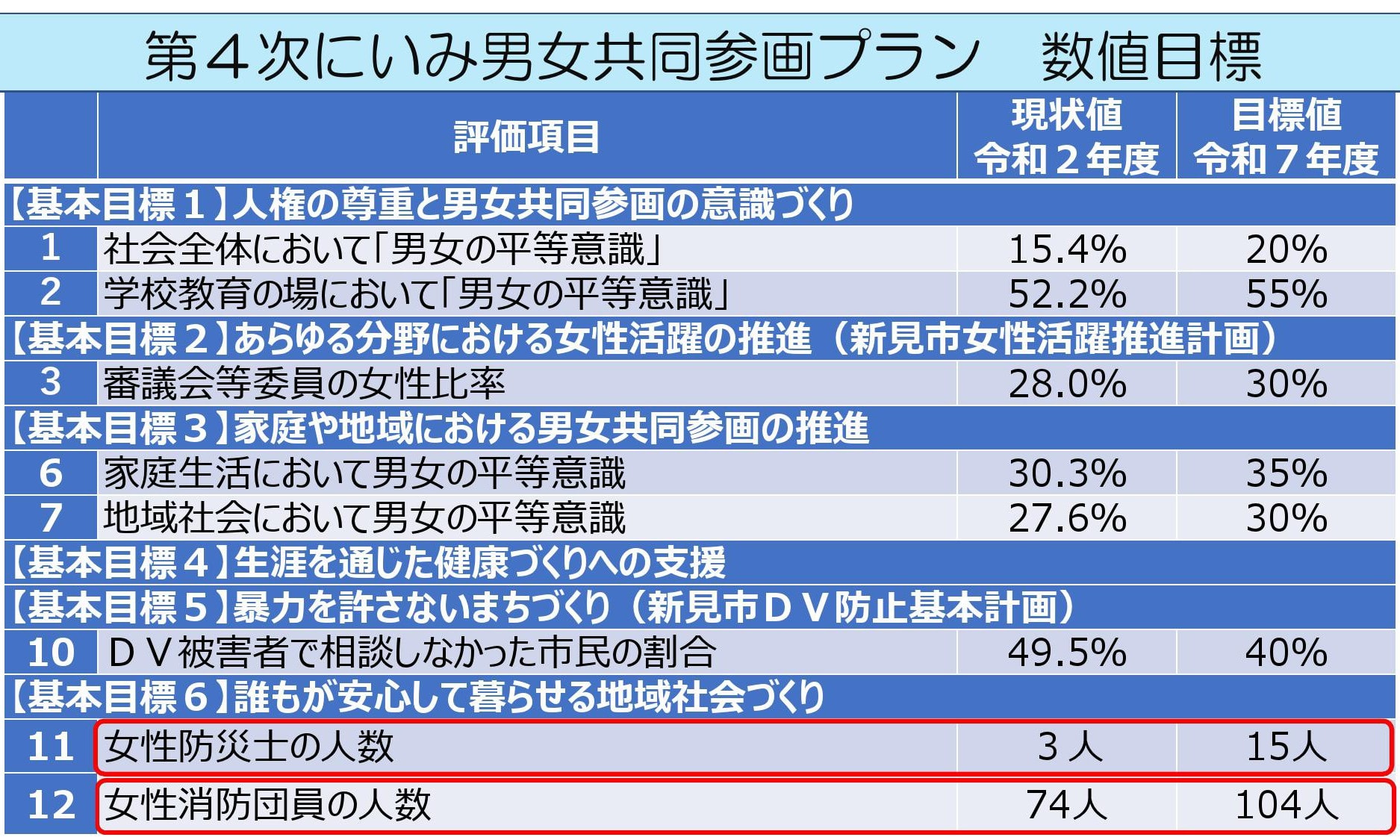

今年3月、同審議会は「第4次にいみ男女共同参画プラン」を新見市に答申した。その策定に向けて行ったアンケートでは、「家庭生活」「職場」「地域社会」において過半数が「男性優遇」と答えている。「男は仕事、女は家庭」に代表される「固定的な性別役割分担意識」が根強いようだ。

第4次同参画プランでは、男女がお互いに認め合い尊重し合いながら協力して男女共同参画社会を実現しようと、項目ごとに数値目標を定めている。

新見公立大学は「地域を拓く健康科学」として、看護・保育・福祉の分野で専門職を育成している。大学の「社会貢献」は「研究」「教育」と並ぶ第3の役割で、地域に学び地域を支える実践的研究・教育そのものであり、大学の教育研究の成果を社会に還元するだけでなく、地域との関わりの中で課題を探索し、教育研究の内容を学生とともに深めていくアプローチが必要。地域共生推進センターは「大学を活かしたまちづくり」の一環として、このアプローチを推進するとともに、その延長線上にある出口志向の産官学民連携の司令塔として機能し、広域連携を視野にいれた活動を目指している。

同センターでは新見市版地域共生社会を構築するために、「女性が輝くまち」「障害に優しいまち」「子育て支援のまち」「インクルーシブ保育・教育」「福祉関連新産業の創出」を掲げており、それはとりもなおさず「男女共同参画社会の実現」につながると思う―と述べた。

☆ ☆ ☆

清野先生の講演とパネリスト3人のプレゼンテーションを聞いて、質疑応答の時間が設けられた。

――新見市のドクターネットワークについて教えてください。

(溝尾)新見市出身者や新見市に縁のある医師・医学生でネットワークをつくって、新見市の医療について情報発信したり、相互に交流したりしている。若手の医師が中心になっており、次世代を担う医師の確保や地域医療を良くしたいというねらいがある。また、地域の人とのつながりも持ちたいということから、地域へ出かけてフリートークや出張講演を行っている。若手医師は地域へ出かけていきたいと思っているので、声をかけてください。

――新見市は婚姻から子育て開始時期にかけて女性の就業率がそう下がらず、M字カーブを描かず、国や県に比べて高い。しかし、家庭や職場、地域社会では男性が優遇されている。これらはどういう関連があるのか気になった。

(土井)新見の女性は働き続けている。しかし、男性優遇の意識をもっている人が多い。

(清野)最近の調査では全国的にM字カーブはなくなって、ほぼ台形になっている。

(公文)日本ではいろいろな意味で女性の社会進出が遅れている。日本全体が男性優位の社会から逃れられていないということが背景にあって、男性がいろんなことに協力しているとはいえないのが実情でしょう。

――新見公立大学の学生が地域と関わりをもって活動しているのを見たり聞いたりしているが、新見市にとって目に見える効果、根付いている成果があるのかどうか。

(公文)現在650人の学生がいて、来年には780人ぐらいになるが、それだけの学生が人口28,000人のまちに住むわけで、それらの学生がここに仕事場をもち、就職してくれたら、新見は変わってくる。地域共生推進センターでは、「福祉によるまちづくり」「福祉イノベーション」を創り上げていきたい。

学生たちは一生懸命に地域へ出かけていって活動しているし、大学としても地域貢献、社会貢献が大事な使命であると認識している。地域の人からもサポートをいただいて、彼ら彼女たちがこのまちに残って仕事をするにはどうしたらよいかということを一緒に考えていきたい。

(清野)ここに根付いて残って働いてもらったら一番良い。そうでなくても、750人の人がいる。これはすごいことで、いろんな需要が生まれる。今の状態から大学がないと考えると、火が消えたようになる。「学生がいる、大学がある」ということ自体が、すごく地域に貢献している。

(公文)その上にということで。彼ら彼女たちと一緒にできたらいいなということで。(笑)

このあと、新見市総合政策課・古家孝之課長が「今後も大学と連携してまちづくりを推進していきたい」と述べ、本学の小田慈副学長のあいさつで閉会した。

(久保氏は岡山医療センター院長)

当日のアンケートより<感想>【一般】

・清野先生は81歳には見えず、声も若々しくて、ソフトな語り口でした。「人」を大切にすることが、継続できるポイントであり、そのためには人的あるいは物的な環境を整えることであると思いました。「イクメン」「イクボス」「イクジイ」であるように、男女を問わず各々の能力を発揮できることも大切だと思いました。久し振りの鳴滝塾、大変良かったと思います。

・清野先生のお話は、テーマにぴったりの内容で、良かったです。やはり、理論だけではなく、実践活動をされた方の話は重いです。聴くことができて、とても良かったです。先生の目のつけどころ、先生の考え方がまさに、男女共同参画に一番必要なところだと思いました。パネルディスカッションでは、新見市在住の女性が活躍されている様子がよく分かりました。しっかりとした考え方が基本にあるのがすばらしいと思いました。

・こども・リパブリックの話が良かった。

・やはりトップの意識が変わることが重要だと感じた。(切迫しないと変われないのかとも)

・地域共生は形だけになっていないか? (ふだんの生活の中ではピンとこない)

・大学と地域のつながりが多面的にもっと増えてほしい。

・ちなみに…身近にいる”ボス“はまだまだ意識低い(笑)

・Dr清野と同じ大阪のすぐ近くの病院で同じころ働いていました。助産師だったのですが中間管理職だったので、定員制の枠の中でもがいていました。上司≒国が働く女性の支援対策をもっとしていたら、使い捨てにされた女性DrやNsたちも働きやすかったと思います。「そんなことは男がするものではない」と自分の仕事だけをしてふんぞり返っていた男性も家事や育児を分け合って協力していたら、仕事をやめずにすんだ女性DrやNsも多かったでしょう。Dr溝尾のように地元で夫婦の両親4人がそろって援助し、夫も家事や育児をしている家庭は何%あるだろうか。いまだ働く女性に負担がかかってはいないだろうか。大学の今後の働きかけにかかっていると考えます。ぜひ、育メン・育ボス・育ジイが増えるように働きかける大学でありますように。

・新見の医療事情を知る事が出来たのが良かった。

・これからはもっと男性が協力しないとだめだと思いました。

・地域の支い合いの重要性を感じた。

・清野先生の講演はわかりやすい講演でした。

・溝尾先生ご自身のワークライフバランスについて、自分の子育て期と重ねて興味深くお話をお伺いました。清野先生のご講演もわかりやすくて良かったです。ありがとうございました。

・私の職種でも職員はほぼ女性なので、女性が働きやすい環境を管理職の方と共に考えていきたいと思います。

・清野先生のお話、とても参考になりました。男女共同参画の基本―イクメン、イクジイ、イクボス…そうか!! 自分の周りから少しずつ変えられるかな。

・とても共感できる内容でした。ソフト・ハード面の整備とトップによる職場の雰囲気づくりの大切さを実感しました。

・高齢者の一人として傍聴の形で参加しましたが、地域共生と男女共同参画の活動の中味について勉強になりました。現在、家庭生活は妻と二人なので、自分にできる仕事は自主的に動いて妻の負担を軽くするよう心掛けています。今後、さらに認識を新たにするヒントをいただいたと感謝しています。ありがとうございました。

・医師の勤務条件を改善していくことが、私たちが医療を受けるために大切だと思いました。短時間勤務正社員という形態が取り入れられて人員が増加すると、職員みんなが働きやすくなると思います。男性が育児や家事に参加することが大切で、組織のリーダーも職員を理解しようとする意識改革が大切だと思いました。

・清野先生の講演はとても分かりやすかったです。大阪厚生年金病院の取り組みが全国に広がることで、多くの医師がそして多くの人が救われるのではないでしょうか。医師は病院にいて当たり前という考え方が住民にあると思いますが、その考え方も変えていく必要があると思います。男性と女性、互いの立場によるワークライフバランスは大切だと思います。(世の中には女性だけでなく、男性が家事・育児に頑張っていることも多くはないがあると思います)

・男女共同参画の実現のためには、様々な課題に対して常識にとらわれない柔軟な対応が必要であると感じた。また、リーダーシップと意識醸成の重要性を再認識した。

・産婦人科の地域連携システムのあり方は、とても参考になりました。特にチーム医療のあり方として、一人の患者さんにチームで治療することで役割分担による機能を維持することができることなど、学びの多い講演内容でした。

・ありがとうございました。子どもがいなくても忙しく大変なので、「誰でも使える時短制度」は大変良いと思いました。楽しかったです。

・溝尾先生のような恵まれた方はやはり稀で、新見市にはまだまだ男女共同参画の課題が多くあり、吉良さんの活動のような〝地域づくり〟が切れ目なく求められると思いました。

・清野先生の医師不足に対する改革に感銘を受けました。人件費を削減するのではなく、女性のマンパワーを重要視することで成果をあげられるという発想には驚かされました。

・お医者さんや看護師さんには頭が下がります。ありがとうございます。学童保育は小学生の一部だけでなく全員が受けることができるのであれば、新見の未来が明るくなるのではないでしょうか。お話を聞いて、そのように思いました。(全員でなくても希望すれば入ることができればよいですね。そのことを親が子供に気づかせるような工夫が必要)「男女共同参画」の意味を今日初めて知ることができました。

・男性が家事や育児に積極的に参加するのはもちろん、男性、女性にかかわらず一人一人が相手のことを思いやって尊重しあう世の中になればいいなと思いました。

・自分の立場でできる働きを見つけて、地域に貢献できることを考えたい。

【学生】

・女性も働く上で基本的な知識をもっている必要があると思いました。女性医師も大変ですが看護師も扱いはひどいので、人員を集めて、正社員として雇用できる環境づくりをすること、企業や病院の管理職、現場のスタッフ各々が意識して声を上げやすい職場づくりが大切だと思いました。(個人的には、一般企業の育休率が高く、女性医師は低いと現状Dataから分かりましたが、その後の職場復帰率はどうだったのか気になりました) 男女共同参画については日本特有のジェンダーの歴史もあり、家事・育児・介護への男女の意識の違いが大きな影響を与えているように思いました。教育が必要だと改めて思いました。「女性が輝く」ということを敢えて強く言わなくても、それが当たり前の世の中になり、「誰もが輝く」ことができる世になるために、何ができるかを考えていきたいと思いました。

・JCHO大阪病院での女性医師のワークライフバランスのあり方、病院としてのサポートの仕方、また地域開業医を巻き込んだ病院及び地域医療のあり方など興味深いお話でした。個人でできることだけでなく、病院・地域としてサポートできることを全力で行うことが女性医師の延職となっていると思いました。新見地域での女性・育児等の取り組みも理解できました。また、土井先生の説明で地域における地域共生推進センターの役割も理解できました。

・夫婦で子どもを育てるというより、地域で子育てをする時代が来ていると思う。こども・リパブリックの方々のような活動を市全体で取り組んで子育てを支えていけば良いのではと思った。また、介護保険以外のところで高齢者の方々を地域で支える仕組みをつくれば、女性のワークライフを支えることにもなり、少しずつワークライフのバランスがとれていくことになるのではないだろうか。

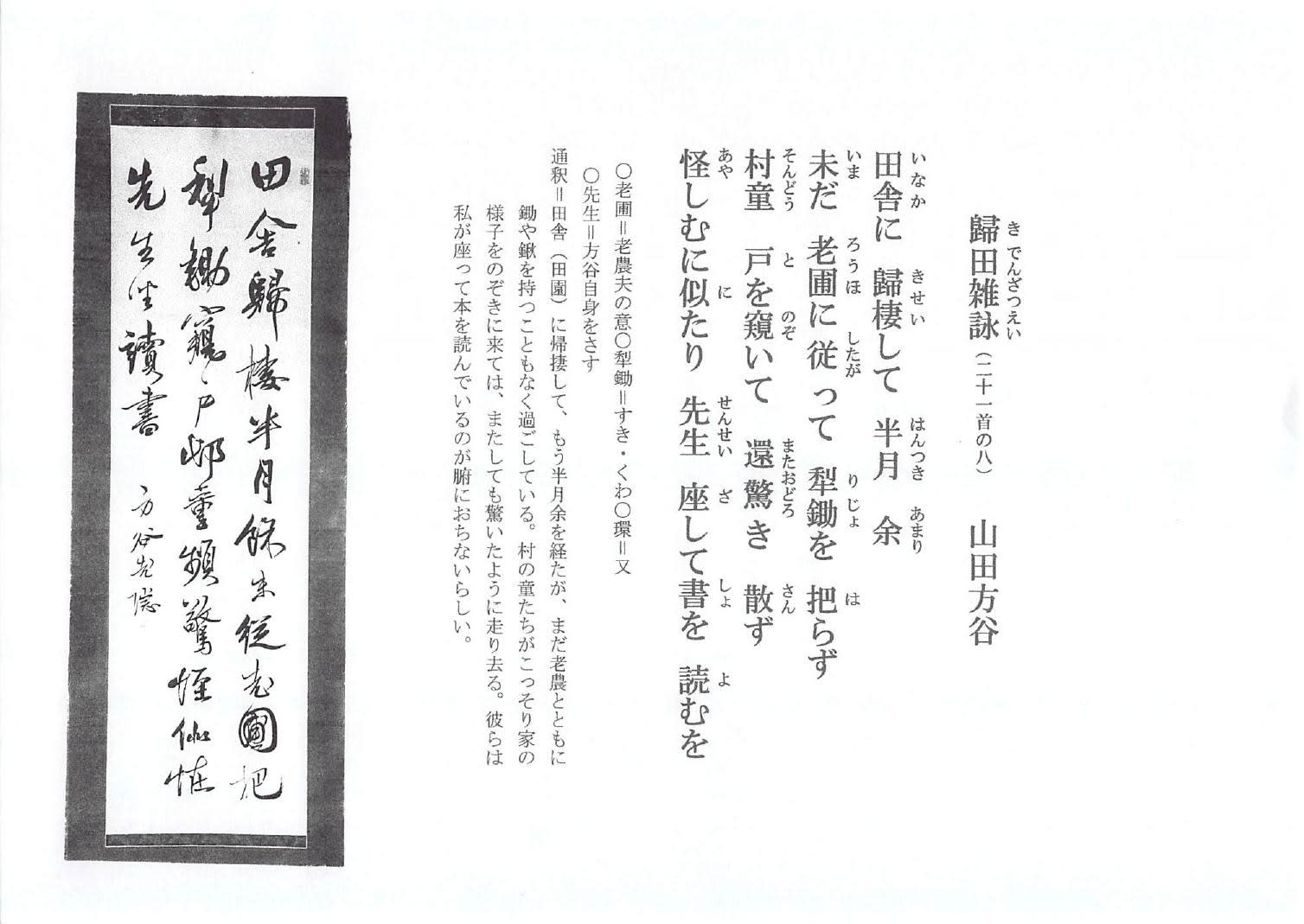

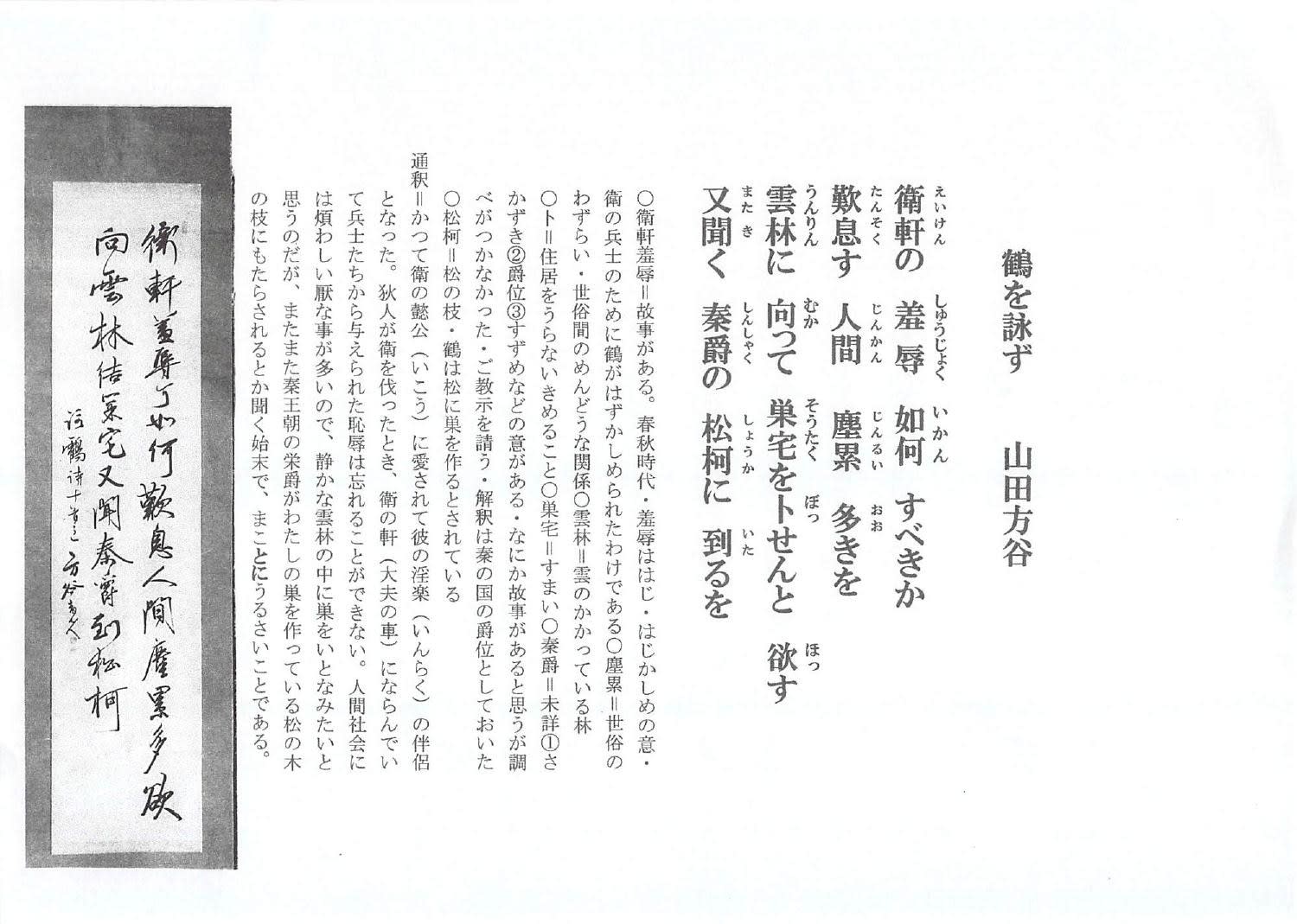

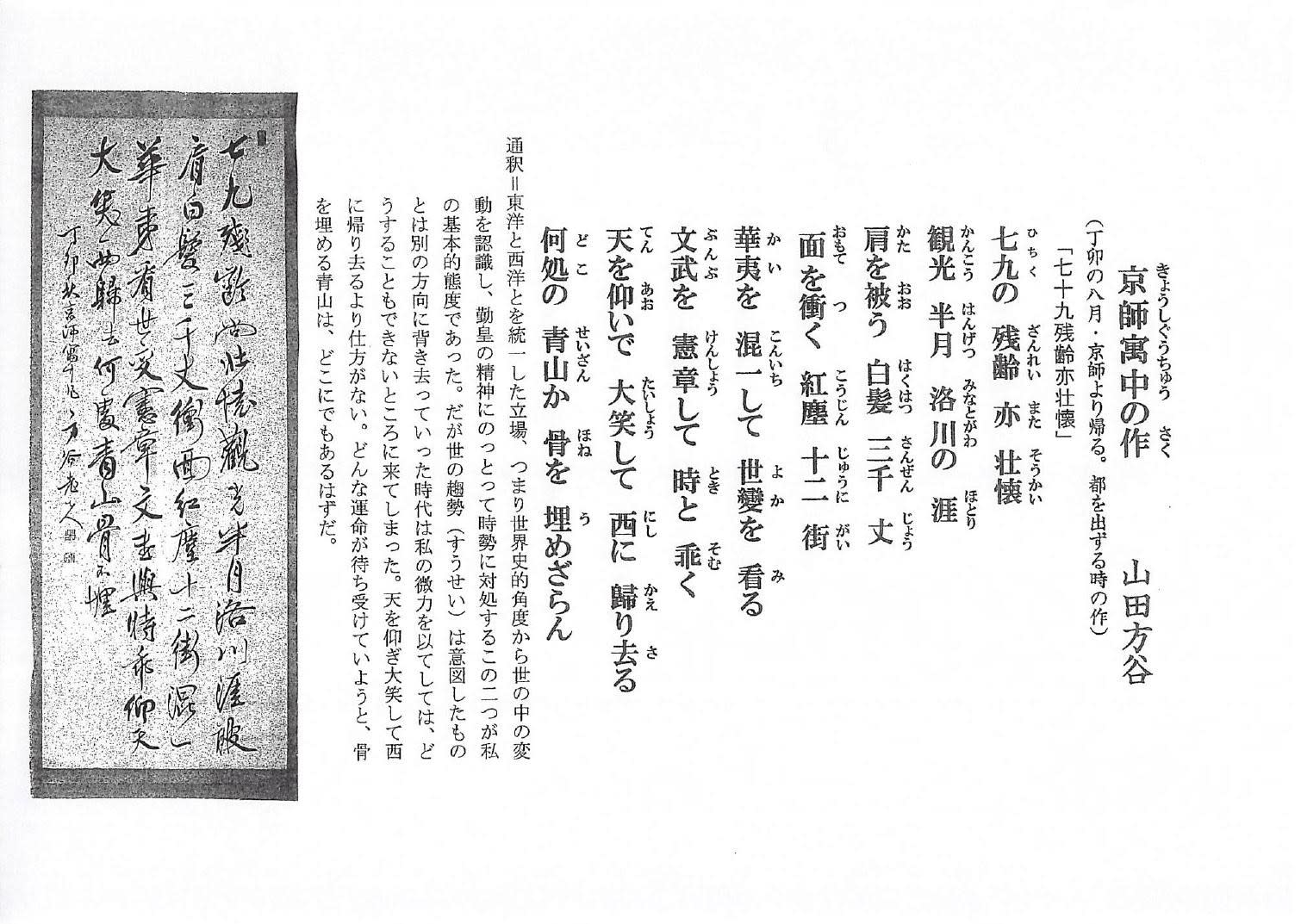

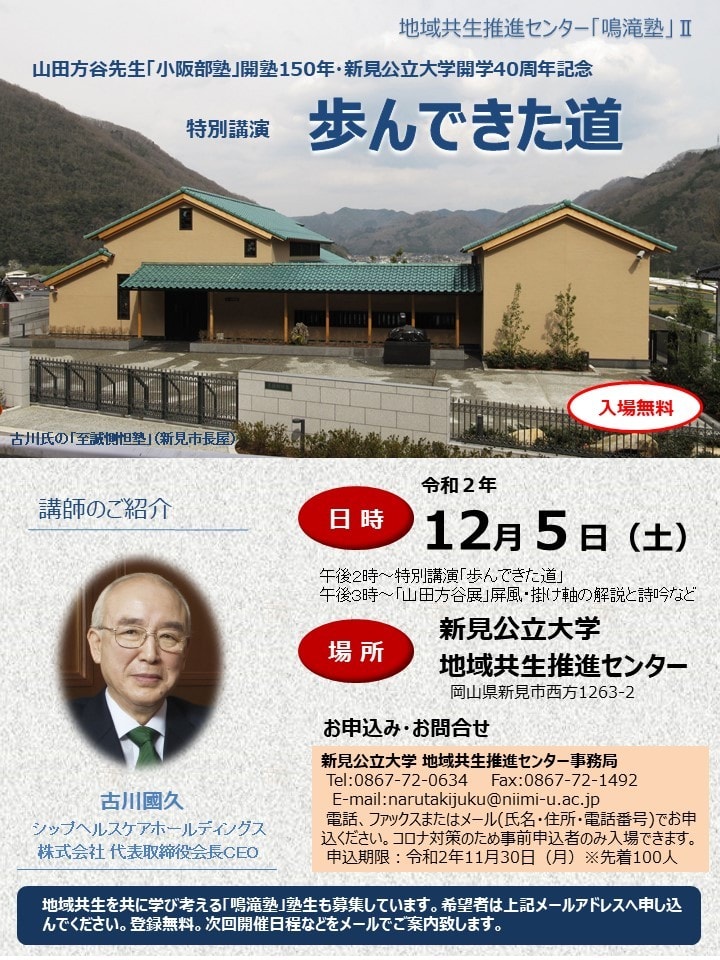

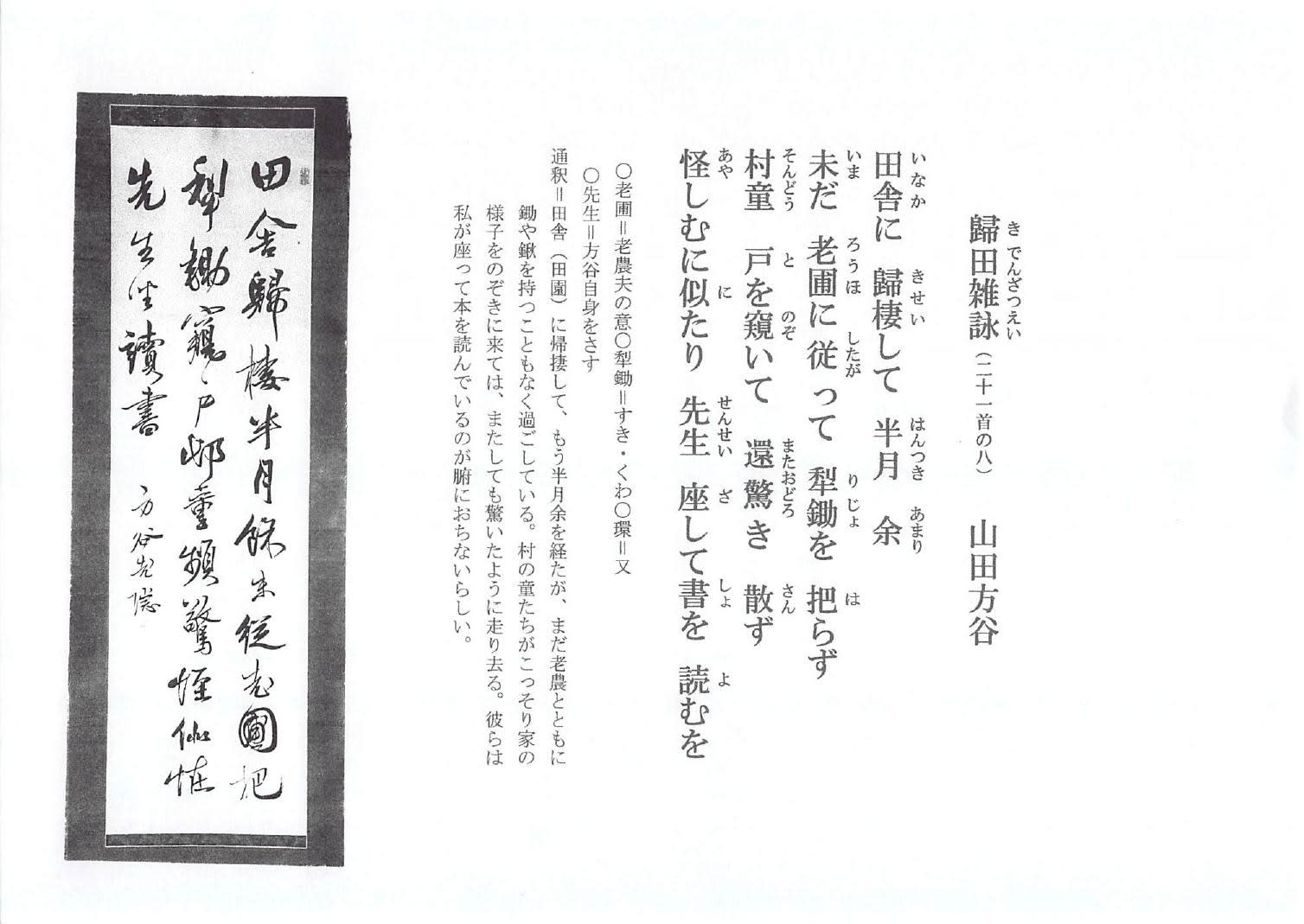

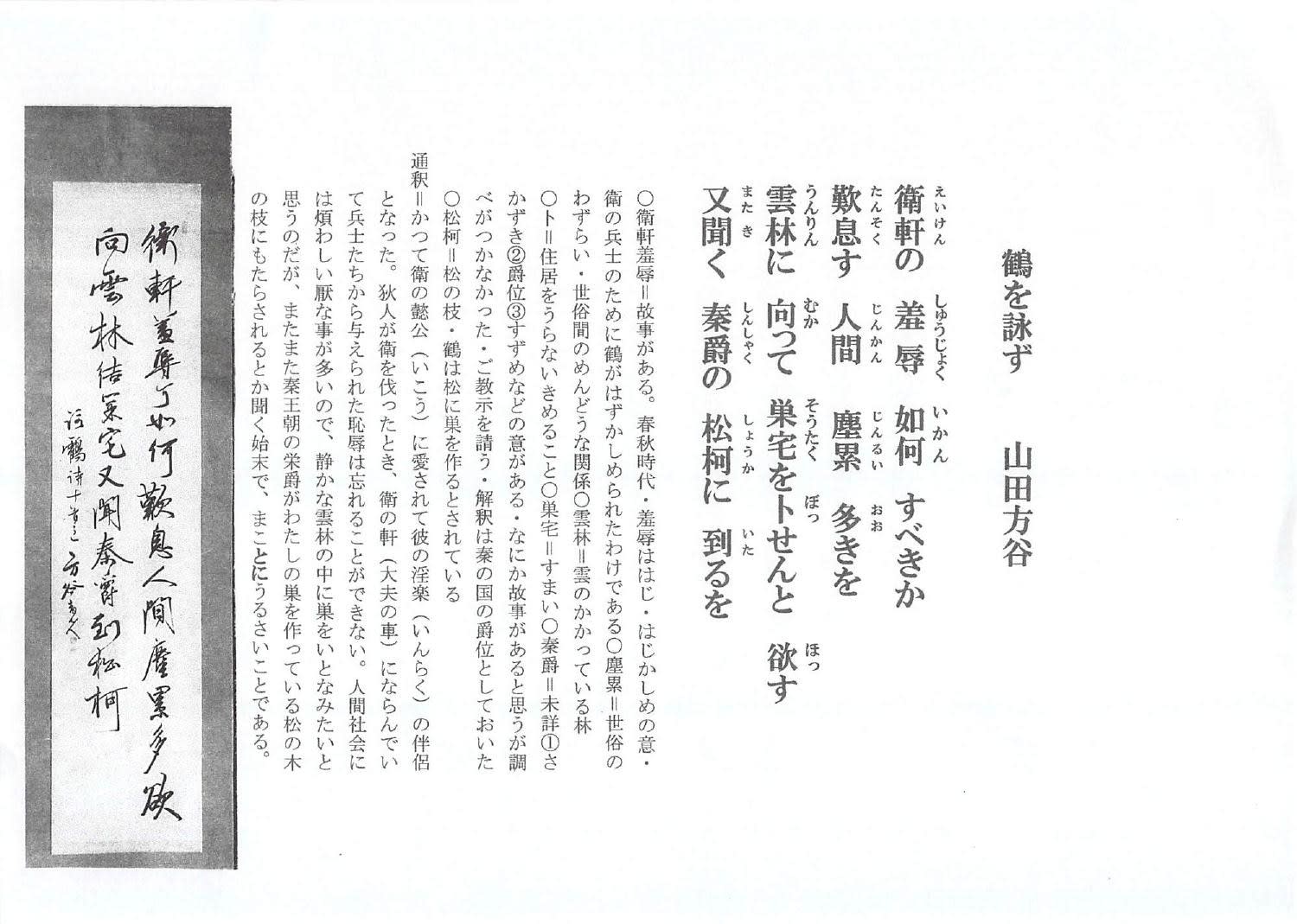

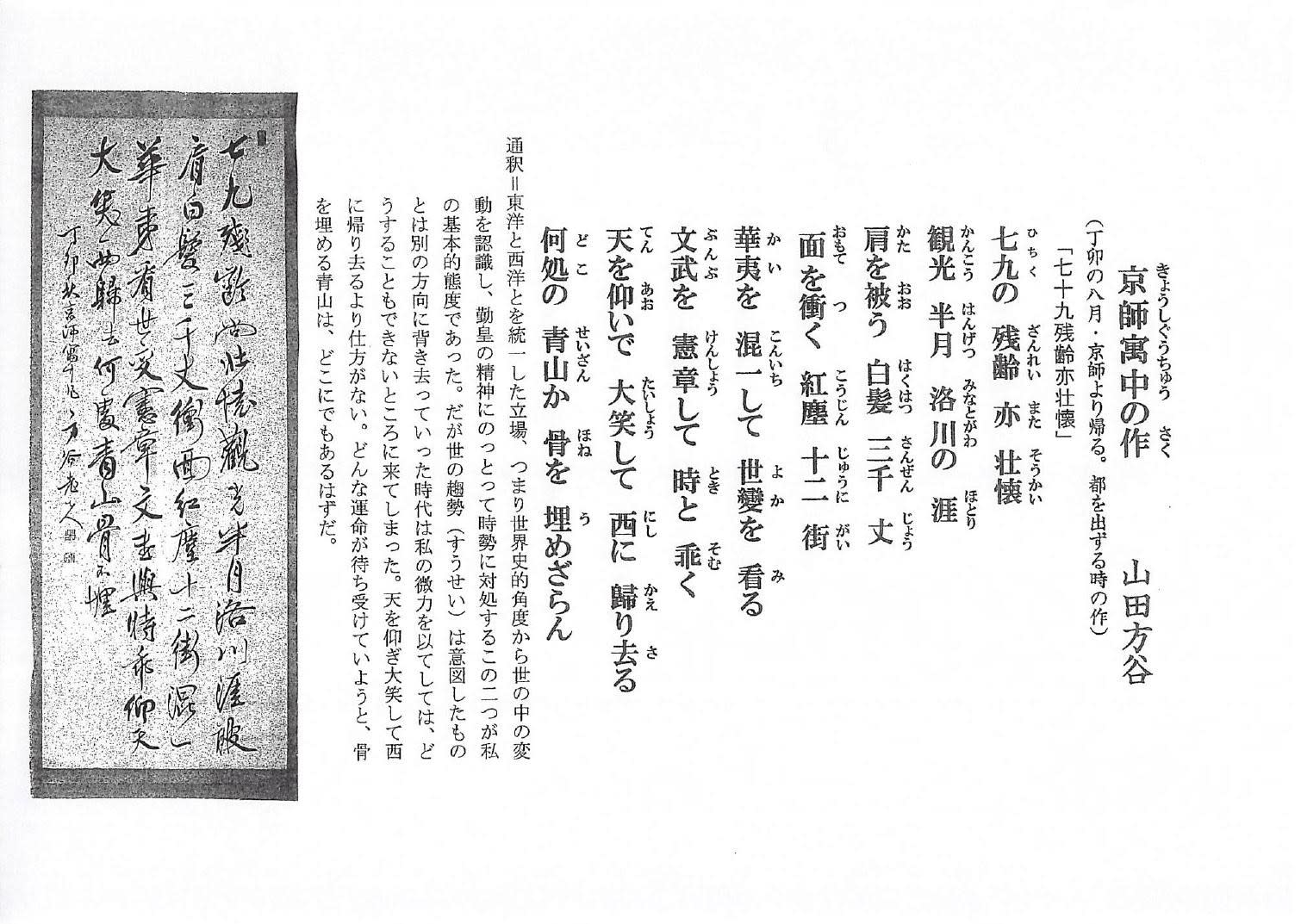

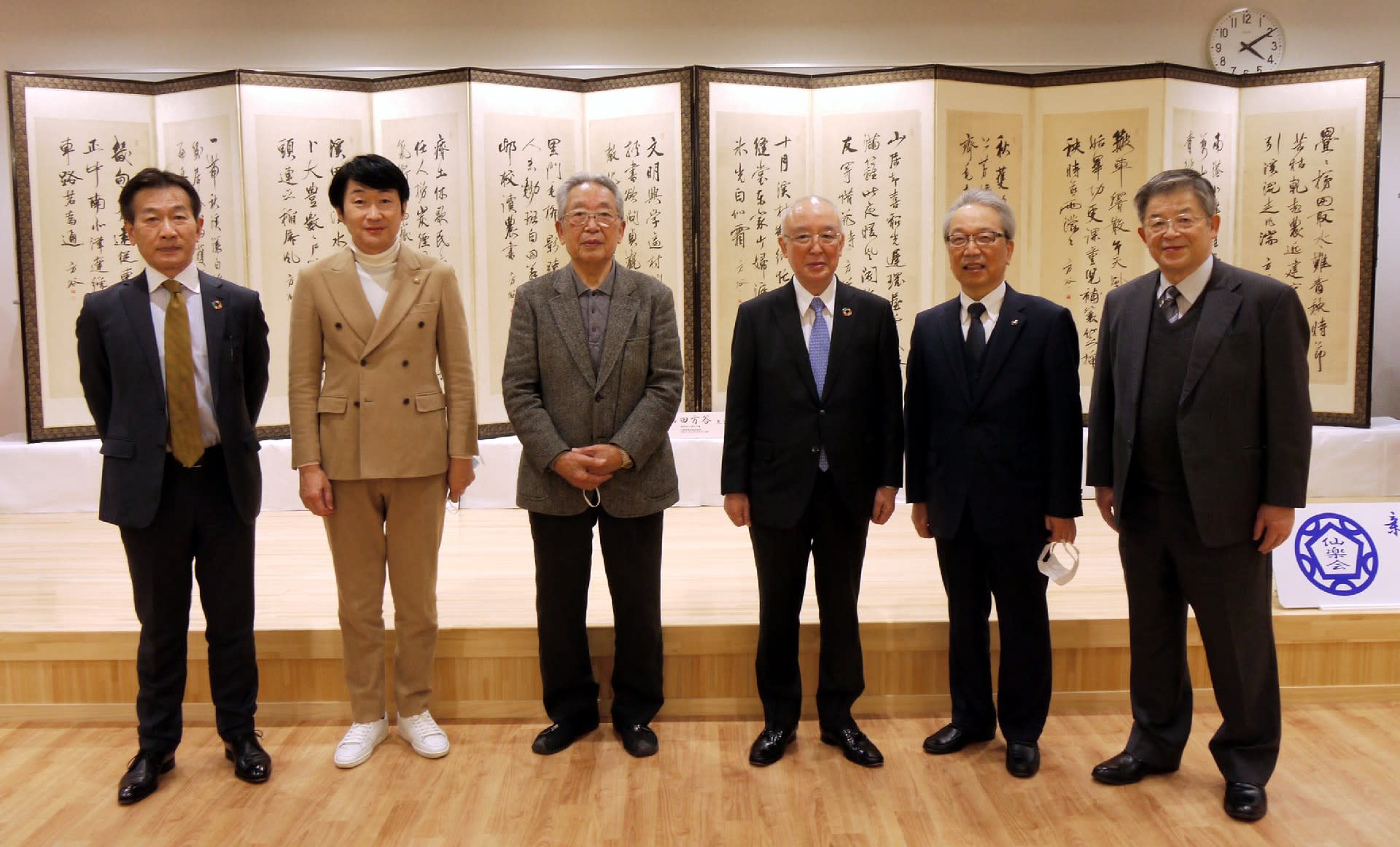

12月5日(土)午後2時から新見公立大学地域共生推進センター講堂で、山田方谷「小阪部塾」開塾150年と新見公立大学開学40周年を記念して、第2回地域共生推進センター「鳴滝塾」(第1部講演会、第2部山田方谷展)を開いた。

第1部は、新見市長屋出身でシップヘルスケアホールディングス株式会社(東証一部・大阪府吹田市)の代表取締役会長CEO・古川國久氏の講演「歩んできた道」で、一般54人、教職員35人、学生238人(地域福祉学科105人、看護学科60人、健康保育学科68人、大学院5人)の計327人が聴講した。(コロナ対策のため学生は地域福祉学科のみ講堂で、他の学生は別教室のライブ配信で視聴した)

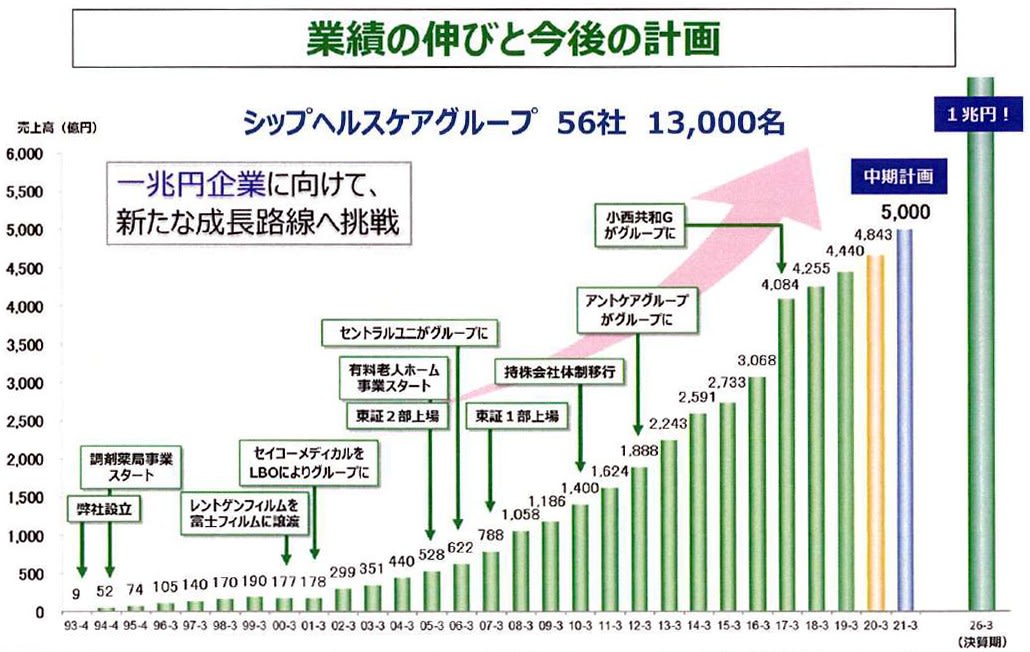

学生はメモを取りながら熱心に聴講

古川氏は、郷土の偉人・山田方谷のことば「至誠惻怛」(しせいそくだつ=まごころ「至誠」と、いたみ悲しむ心「惻怛」)を心の基盤として、47歳の時にSincere(誠実な心)、Humanity(情の心)、Innovation(革新者の気概)、Partnership(パートナーシップ精神)の頭文字である「SHIP」を理念に、医療・保健・福祉・介護に特化した会社を起こし、今では売上高約5,000億円、従業員約13,000人の企業グループ(56社)に成長している。

講演で古川氏は、「新見で生まれ育ち、19歳で大阪に出て、商人の道に入ってから早56年。人に恵まれ、そして山田方谷先生の教えに支えられた半生だった。未来を創っていく学生の皆様のこれからの生き方に少しでもお役に立つのならありがたい」と前置きし、小学生時代からの思い出やエピソードを語った。

父親の口癖だった「この抜け策!(もっと考えて行動しろ!)」

母親がいつも言っていた「方谷さんのようになりなさい」

ところが、小学校3年のときに母親を医療事故(麻酔事故)で亡くし、小学校6年のときに父親をやはり医療事故(輸血事故)で亡くした。

育ての母の勧めで進学した県立倉敷商業高校で、古川氏は実学・実践を学び、商人の道を志すようになった。新見から倉敷へ通学の途中、単線伯備線の方谷駅で列車が貨車を待つ間、駅周辺を探索。このころ、座右の銘となる「至誠惻怛」の意味を知った。

昭和39年に社会人となり大阪へ。倉庫勤務からスタートし、20歳のとき、京都国際会議場の備品一式を丸ごと受注。このことが医療の世界での〝トータルパック〟へとつながっていった。平成4年、SHIP理念を掲げて創業。夢は「日本一のヘルスケア企業」「東証一部上場」だった。その後、業績は著しく向上、平成19年に東証一部上場を果たした。

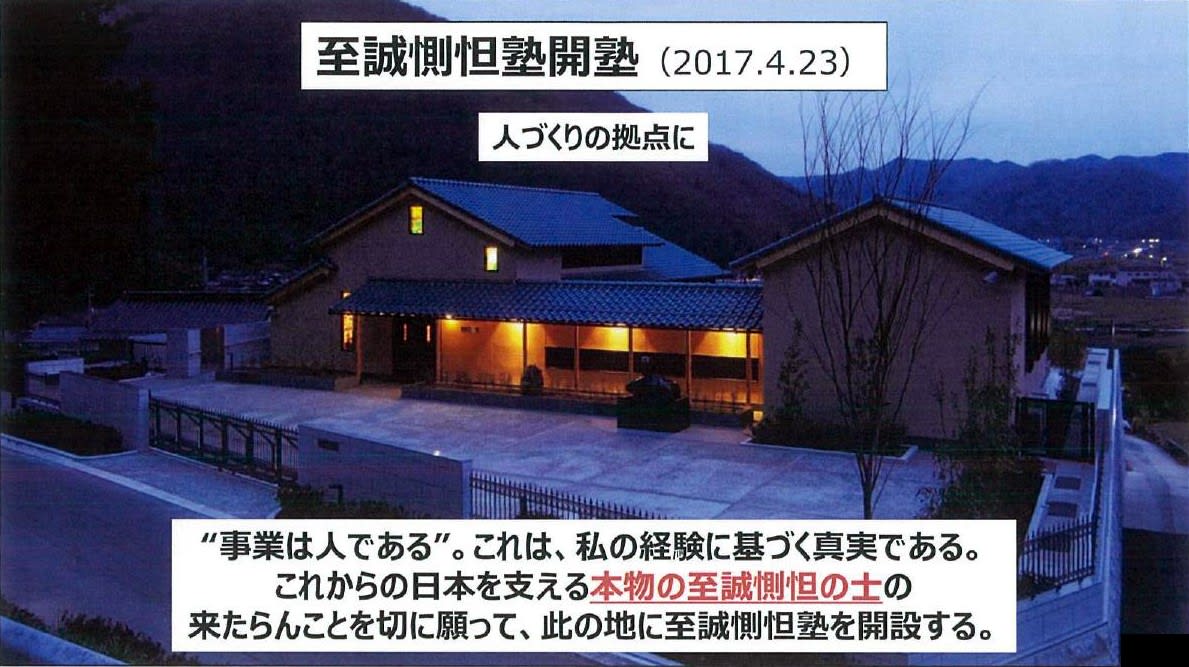

平成29年には新見市長屋の古川氏生家跡に人づくりの拠点「至誠惻怛塾」を開いた。

そして、これからの目標として

・KKB(環境・感染・防災)セグメントを立ち上げていく

・教育財団もつくりたい

・金剛山の再生にも取り組む(金剛山プロジェクト)

・新見でも事業をスタートしたい

を掲げ、

「こんにゃく頭で一点突破」

「生命を守る人の環境づくりに邁進したい」

「人の力を信じ、2025年度には売上高1兆円を達成したい」

と語った。

また、「夢」「至誠惻怛」「義を明らかにして利を計らず」(利益を追求するのではなく、正義とは何かを明らかにして正しい道を進めば、自然と利益がついてくる)に支えられてきた人生で、「逆境も順境に変わる。一生懸命やっていると、人が助けてくれる」と話した。

さらに、学生に向けて、「学士力=学び続ける力をもとに、人間力を磨いていくこと。それが山田方谷の教えで、好奇心旺盛、明るく、一生懸命、そして素直なことが一番。期待している」と結んだ。

※講演内容を要約するにあたり、聴講者に配られた単行本「SHIP」を参照した。

講演アンケート回答(感想)

【一般】

・古川CEOの歩まれた道とともに熱いメッセージをいただき、とても心温まりました。ありがとうございました。

・お母さま「方谷さんのように」、育てのお母さま「ずっと見守る『共助』の人」、お父さま「考えぬいて行動せよ」、とても心に響きました。ありがとうございました。

・学生にとっても一般聴講者にとっても、大変有意義な講演でした。今後も継続してください。

・古川さんの同世代の人間として、その苦労がよくわかります。これからも古川さんのお話をもとに歳は重ねても挑戦することが大切と思ってやっていきたいと思います。

・講演中のアクシデントにとらわれない講演で、人道・経営がよくわかって大変よかった。

・再び講演をいただき感謝しています。人生の指針になります。

・「教育者としての方谷」を自分も見習わなければならないと思った。

・本を読ませていただいて、仕事に対する思いの根幹を学ばせていただきました。病院勤務が長く、思いやりの心は当然もっていると思っていました。実際は、どこかにやってしまっていたのでした。70歳になって日々自分勝手な考えで生きているのですが、古川さんの本をじっくり読んで、何か一つでも残りの人生に活かしていきます。

【学生】

・シップヘルスケアホールディングスが取り組んでいること、山田方谷のことについて深く理解することができた。24時間のスケジュール管理を私も行っていこうと思った。

・“人生悪いことはない”と言われた古川さんの価値観はすばらしいと思いました。ネガティブに生きる人生とポジティブに生きる人生では為せることも違うと思うので、考え方を学べたと思った。

・とても勉強になった。地域の貢献に興味を持った。岡山県に興味を持った。

・スケジュール管理が大切だと思った。

・講演会を通して特に感銘を受けたのは「一生懸命やっている人は助けてくれる」「素直に」という言葉です。事業、学問などどんなことをやるにしても“人間性”が本当に大切だと思いました。人とのつながりが生まれ、輪がどんどん広がっていくのだと感じました。これから人との出会いを大切にして生きていきたいと思いました。ありがとうございました。

・多くの事業を成し遂げられた古川先生の講演を聴き、心に響くことがたくさんありました。山田方谷先生の教え「至誠惻怛」を大切になされているからこそ多くの事業を成し遂げられたのだとわかりました。「至誠惻怛」を私も大切にして人と関わっていきたいと強く思いました。古川先生の地元を愛する気持ち、夢や目標を強く持つこと、人とのかかわりを大切にすることを私も見習っていきたいです。私も古川先生のようにスケジュール管理を毎日したいです。

・学生のうちから一生懸命取り組み、何事に対しても素直に受け止められるようにしたいと思った。今回の講演を聞いて、自分にとって良い機会になった。私はスケジュール管理が苦手なので、日頃から計画を立てて生活をしたいと思った。

・母2人と父親の教えを守り、常に考えながら生きていることは本当にすごいと思いました。素直であることが一番であるということが印象に残りました。素直であること、お互いがお互いの意見を聞き入れることができるというのは本当に大切だと思いました。10年で一人前になる。なにごとも10年一生懸命頑張ると一人前になるということは、簡単そうに見えてとても難しいと思いました。スケジュール管理をすることが大切であるという言葉を覚えていきたいと思います。

・「事業は人だ」という言葉が印象に残りました。山田方谷さんの教え「人間力を磨いていくこと」、そして学び続ける姿勢を忘れないようにしたいです。好奇心旺盛、明るく、一生懸命、素直、この4つは私が大好きな言葉です。保育者を目指す者として社会人として、この4つは生きていく中で大切だと感じます。自分も古川さんや方谷さんのように積極的に人と関わりながらがんばっていきたいです。周囲に支えてくれる人がいるから自分がいるのだということをおっしゃっていました。感謝を忘れないようにしたいです。

・山田方谷の偉大さを知ることができた。何事も素直に受けとめていきたい。

・講師の方が今までどのような道を歩んでこられたのかがよくわかりました。母親、父親の言葉やこれからの夢(新しく教育財団を作ること、新見でも事業をスタートすること)などを知り、私も夢を持って頑張っていきたいと思いました。今日、古川先生の話を聞き「至誠惻怛」「義を明らかにして利を許さず」という言葉を学び、この言葉を忘れずに、一生懸命やっていると人が助けてくれると信じて頑張っていきたいと思います。よい経験になりました。ありがとうございました。

・保育士として現場に出た時には、好奇心旺盛に明るく一生懸命に素直に頑張りたいと思います。またいくつになっても学ぶ気持ちを持ち続けようと思います。

・逆境もポジティブに乗り越えていきたいと思いました。素直でいることは簡単なようで一番難しいと思います。素直に人の意見を聞き入れ、自分の成長を止めないよう頑張りたいです。

・貴重なお話をありがとうございました。素直であることが大切で、自分の気持ちに正直に生きることが大切だと感じました。人生たくさん成功していて、何でもうまくいっているので、自分とは全然ちがうなと思いました。スケジュール管理を私はしたことがないけれど、やっていこうと思います。

・初めに配られた「SHIP」を読み古川さんの人生を学んで、母、父を亡くしても周囲の優しさに気づき立ち直れた姿がとてもかっこよく、心を打たれました。「方谷さんのようになりなさい」という実母の言葉、「嘘をつかない」という教えは、私もしっかりと守っていこうと思いました。私が将来目指している保育士の仕事をする上でも、子供の命を守る大切で責任の重い仕事だと自負し、この講演会で学んだことを忘れずに生きていきたいと思いました。自分が新見に来てこの場で学び、育っていくことに出会いを感じ、一日一日を噛みしめて生きていきます。スケジュール管理もしっかりして自立した女性になれるように頑張って、無欠席を目指します。今日は貴重な経験をさせていただきありがとうございました。

・「こんにゃく頭で一点突破」「逆境も順境に変わる」「一生懸命やっていると人が助けてくれる」。何でも前向きに捉え、自分の人生について語ってくださり、自分自身についても考え直しました。人生にはさまざまな出来事がありますが、自分がどう考えて生きていくかが大切であるように感じました。素直に生きることは簡単なようで難しいですが、自分に対しても周りの人に対しても素直に生きていけると良いなと思いました。

・学士力を身につけて、今学んでいることに一生懸命取り組みたいと思いました。また、何事に対しても素直な姿勢で取り組み、周りの友人や家族に感謝して過ごしたいと思います。

・今回の講演会で人への接し方、心の持ち方について学ぶことができました。素直さを大切に生きていきたいです。貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。

・貴重なお話をありがとうございました。山田方谷さんについてや人としての在り方など大切なことを多く学ぶことができました。私もがんばっていきたいと思いました。将来を考えながらスケジュールを立ててみようと思いました。

・早くからご両親を亡くし苦労されながらもずっと努力し続けていてすごいなと思いました。貴重なお話を聞かせて頂きありがとうございました。

・講演会では様々なことを学べました。SHIPの本も少し読んでみて、自分もこれから心に秘めていきたいと思います。好奇心旺盛、明るく、一生懸命、素直ということを覚えておきたいです。素直に人の話を聞き、取り入れていこうと思います。

・山田方谷のことを知ることができた。

・素直で一生懸命に頑張ることが大切であるということが分かった。古川さんは両親を亡くされながらでもSHIPを理念として起業されていると聞き、本当にすごい方なのだなと思った。この講演を聞いて、できることは一生懸命やって夢を叶えたいと思った。

・古川先生の生き方をよく知ることができた。私も人間力を磨くことを大切にしようと思います。

・今日は貴重な講演会を聞くことができて本当に良かったです。好奇心旺盛に明るく元気に頑張っていくことが大切だと感じました。また、スケジュール管理は大事にしなければならないと学びました。私はこれからもスケジュール管理を大切にしていきたいです。

・講演会の中で出てきた言葉、「一生懸命やれば誰かが助けてくれる」や「明るく素直に、好奇心旺盛に」などの言葉がとても印象的だった。“桃栗3年柿8年、柚子の大馬鹿18年”も、とても心に残った。大学生として専門的な分野を意欲的に頑張っていこうと改めて思うきっかけになった。最後におっしゃられたようにスケジュール管理が大切だと分かったので、これからもスケジュール管理を続けていきたいと思う。

・小さい頃の出来事や出会いが50年、60年経っても変わることなく今の自分につながっていることをお聞きし、私の周りにいる人やこれからの出会いを大切にしていきたいと思った。目標にしている人物がいるかと聞かれると、いるとは言えないため、ゆっくり何となくでもよいから目指す人物像を考えたり本を読んだりしてみたいと思った。

・私は将来保育士になりたいと思っています。その夢が叶うように困難な事があっても立ち向かって頑張りたいと、講演を聞いて思いました。また、保育者になってからも学び続けて人間性を磨いていこうと思いました。

・親や家族のおかげで明るく過ごせるのだと改めて思いました。実家に帰ったら感謝しようと思いました。「素直でいる」ということは、高校3年間の担任の先生がずっと言われていました。それを思い出し、あの言葉は本当に大切なことだと分かりました。また保育士として学び続けることのできる保育士でありたいと思いました。

・素直でいることは難しいが、大切だと感じました。

・苦労の多い小学校時代を乗り越え、力強く生きてこられたことがわかった。私もこんにゃく頭で先生のように70歳過ぎても生き生きと働く大人になりたいと思う。高校3年の担任の先生が山田方谷さんのことを尊重したわけが少しわかったような気がしました。

・小学校の時に両親を2人亡くし、大変辛い苦労のある人生を歩んでこられた方だからこそ、それが「強み」になって、たくさんの成功を経験されたのだろうなと感じました。人との関わり方について学ぶことができ、これからの大学人生に参考にさせていただきます。ありがとうございました。スケジュール管理が苦手なので頑張りたいと思います。

・他の人の人生について聞くことは興味深いことであると思った。これからの生活に活かしていきたい。スケジュール管理が大切であると聞き、私も一日ごとのスケジュール表をつけていきたい。

・古川さんが両親の教えを大切にし、地元新見を大切に思われているのが伝わってきて素敵だと思いました。「山田方谷」という名前だけは聞いたことがあったけれど詳しくは知らなかったので、新見で学んでいく上で知っておきたいと思いました。古川さんが山田方谷の教えを大切にされているように、私も生きている中で出会った人や学んでいく中で知った尊敬できる人の教えを自分の人生の中に取り入れながら生きていきたいと思います。また夢をもって、いろいろなことに挑戦していく姿勢が大切だと実感しました。

・今回の講演を聞いて目標や夢を持つことの大切さや柔軟な考え方をすること、そして素直な気持ちでいることの重要性を感じることができました。なんとなく毎日を過ごすのではなく、スケジュールや目標をしっかり立てて生活をしていきたいなと思いました。

・父親の「抜け作」や母親の「方谷先生のようになりなさい」の言葉を胸にずっと頑張り続けていてすごいと思いました。これから大変なことがたくさんあると思うので、素直に頑張っていきたいと思います。

・一生懸命やるべきことを全力で頑張り、目標をもっていれば、周りの人が支えてくれ、ついてきてくれることがわかった。素直であること、スケジュール管理が大切ということを学んだ。

・苦労ある人生を送ってらっしゃることを知りました。私も素直な大人に成長できるように頑張りたいです。

・一生懸命に頑張るだけでなく、素直さをより大切にしていきたいと思いました。「歩んできた道」という題での話を聞き、私も自分の人生、誇りをもって人に話せることができるように生きていきたいと思いました。

・人との出会いを大切にしていきたいと思いました。私はスケジュール管理が苦手なのでしっかりスケジュール管理できるようになりたいと思いました。

・親の教えをそれぞれ受けとめ、いまでも大切にされていることが印象的でした。それに加え、影響を受けた「山田方谷」を心に留め尊敬なさっていることがよくわかりました。様々なことに挑戦し、現在では多くの会社を経営されていることがすごいと思いました。自分の意思に正直に行動し何事にもチャレンジすることは簡単ではないけれど、人生を豊かに後悔なく送っていくために必要であると改めて感じました。一度しかない自分の人生を充実したものにできるよう、大学で学びを深めていきたいと思う。

・とても素晴らしい方の講義を聞くことができてよかった。50分では短いと思った(1時間半くらいあってもよかった)。SHIPの理念を実感しました。「素直」が重要になるので磨いていきたい。人間力は、何をするにも関わってくると想いました。

・講演を聞いて私が参考になったと思うことは、目の前のことを一生懸命やること、逃げないということです。どうしても楽な方へ、嫌な事はしたくないと思ってしまうことがあるので、逃げずに目の前のことに取り組んでいきたいです。またスケジュール管理をしっかりしたいです。古川先生の人生をたどりながら、人生において必要なアドバイスをもらったような気がします。

・素直に生きることは難しいです。自分の恥ずかしいところや欠点などをさらけだすこと、間違えを認めること、謝ることは、私がまだ子どもだからかもしれませんがプライドが勝ってしまって素直になれません。だからこそ、素直になることは一人前になるための最初の一歩であると感じました。

・夢をあきらめないこと、しっかりと意志を持ち続けることが大切であることを感じることができた。自分に素直でいようと思った。とても勉強になった。

・具体的な目標を持つことができるのはなかなか難しいことだと思うけれど、自分が一歩ずつ成長していくためには必要なことだなと思いました。

・講師の方の生い立ちや人生を通して伝えたい私たちへのエールをお聞きすることができてよかった。日々の生活で大切にしていることも学び、これからの生活に取り入れていきたいと思った。

・日本史で山田方谷について聞いたことがありましたが、新見市にゆかりがあることは初めて知りました。貴重なお話をしていただきありがとうございました。

・至誠惻怛の言葉の意味を知ることができてよかった。山田方谷の生い立ちについて学ぶことができてよかった。

・「こんにゃく頭で一点突破」が頭に残った。

・「逆境も順境に変わる。一生懸命やっていると人が助けてくれる」という言葉から、生きていると様々な困難や壁にぶつかることがあると思うが、山田方谷の教えをもとに人間力を様々な経験から磨いていきたいと思った。

・とてもためになった。これからの自分について考える機会になった。

・私も山田方谷先生や古川國久先生のように夢を持ち、その夢の実現に向けて努力し続けるという生き方をしたいと思いました。多くの困難を乗り越え、目標を達成することの大切さについて学ぶことができました。大学での学びや将来の様々な困難に対して、素直な心で取り組んでいきたいです。

・山田方谷のことを知らなかったのですが、素晴らしい人であるということがわかりました。講演で言われていたように、これから素直でありたいなと思いました。まだ学生ですが、今日言われたことを大切にして生活していきたいです。

・山田方谷先生を見習うとともに、学ぶ姿勢について話を聞くことができ、とてもためになりました。「素直」であることは大人になるにつれ難しくなってくるだろうが、そうあることがとても大切なのだなと思いました。

・特別講演を受講して、私も好奇心を持ち、素直に人生を歩んでいこうと実感した。24時間のスケジュール管理が大切だということを聞き、自分は計画的に行動することが苦手なので、これからは意識してスケジュール管理を心掛けていきたいです。

・今回の特別講演を受講して、山田方谷さんやSHIPについて初めて知りました。生き方や大切な考えを示してくれる尊敬できる人物に私も出会えるように周りに目を向け、行動の範囲を広げたいと思います。SHIPは日本での事業だけではなく、バングラデシュやミャンマーなど海外での事業も行っていると聞き、もっと詳しく知りたいなと思いました。「逆境も順境に変わる」という言葉や「人を信じる」「一生懸命」などの言葉は、自分がつらいと感じた時に思い出そうと思います。私も「こんにゃく頭で一点突破」を目指して、学業やその他のことを頑張ろうと思います。本日はお忙しい中、ありがとうございました。

・私はすぐに結果をもとめてしまうことが多く、達成するまで続かないことがあったのですが、講演会を聞いて「10年以上で一人前となり、達成は自然とついてくる」という考え方は素晴らしいと思いました。達成するまで努力を続けて好奇心旺盛で明るく、一生懸命に素直というところを意識していきたいと思います。

・親の教えが大切だとおっしゃっていましたが、確かに私が今生活し自立できているのも親の教えがあってからなので、改めて親に感謝したいです。人間性を高めることを大切にしていきたいです。今日は本当にありがとうございました。

・本日はありがとうございました。「逆境も順境に変わる。一生懸命やっていると人が助けてくれる」という言葉を胸に好奇心旺盛、明るく一生懸命、そして素直にいこうと思います。お互いに理解し合えるような関係を作っていこうと思いました。また、自分が身につけたい能力などには年月が必要であり、努力も欠かせないことがわかったので、しっかりと今から気にしていこうと思いました。

・駅の名前から山田方谷のことを思い出し、そこから山田方谷について興味をもったというエピソードを聞いて、何がきっかけになるか分からないと思いました。また、私も「素直」に生きたいと思いました。ありがとうございました。

・今日の特別講演を聞いて、しっかりと勉強して知識・技術を身につけた人になりたいと思いました。そのためにもスケジュール管理をしっかりしたいです。

・人のために人生を捧げられてこられて素晴らしい方だと思った。

・様々な人と出会い、学んでこられたのだと思う。出会った人から学べるようにしたいと思った。

・今回の講演会に参加して、経験から得られる人間関係や価値観がいかに重要であるかを教えていただけたような気がします。どれだけ自分主体で動き経験として積むことができるかが、自身の学びや将来の糧につながるのだと思いました。これから約2年程度の学生生活ですが、大学だからこそできる経験を積み上げ、積極的に学んでいけたらと思います。そして、少しでも自分の目指す保育者像に近づいていきたいです。

・近年の新卒性は会社に入ってすぐに辞めてしまうことが多いと聞きますが、人は10年で一人前というお話から、辛いことがあっても少し辛抱してみることも必要であるのではないかと思いました。どんな仕事についたとしても素直に様々なことを受けとめて生きていこうと思います。

・京都国際会議の備品を仕事として納品することになったとき、電話中の秘書課長さんに声をかけずに意思を伝え、キャスター修理を進めていったというお話は、とても素晴らしいと感じました。細やかな気遣いをどんなときも忘れずに丁寧に振る舞うという仕事の姿勢を私も見習わなければならないと思います。輝かしい活躍を見せる新見出身の先輩を心に留め、勉強や将来に活かしていきます。素敵な講演をありがとうございました。

・質問一つ一つに真摯に何も飾ることなくそのままの言葉でお答えくださっていた姿が印象的でした。あんなふうにストレートに強く、そのままの言葉を伝えてくださる方はなかなかいないので、会社を立ち上げることのできる意志の強さや古川先生のお人柄の良さをうかがうことができました。最後に「スケジュール管理」についてアドバイスされていましたが、私はスケジュール管理が苦手です。確かにスケジュール管理がきちんと行えたときは精神的にも身体的にも良好なので頑張ろうと思いました。今日はありがとうございました。

・学生の身で人生経験が浅いので、これからの人生設計を立てていくための参考になりました。

・古川先生が創業されたシップヘルスケアグループは医療現場を支えることが主にもかかわらず、医療以外の様々な事業にも取り組まれており、自分の可能性を広げるためには枠にとらわれずに行動していくことが大切であると思いました。最後に古川先生が残された「学士力だけでなく人間力も磨いてほしい」というお言葉は、今の私たちに通ずることだと思いました。今の私にはどちらも足らないように感じるので、このお言葉を心に留めて何事にも取り組んでいきたいと思いました。

・人を守るために頑張っている先生の生き方はとても尊敬できると思った。自分も海外のことに興味があるので、視野を広く持つ考え方が自分の身につけば良いなと思った。

・「義を明らかにして利をはからず」という言葉が強く残った。人のためにという正義を大切にしたいと思った。

・学び続けることだけでなく、人間力を磨いていくことが大切であると分かりました。素直であることが相互理解につながるのだと思いました。

・学ぶための姿勢がとても勉強になりました。

・日本国内だけでなく、バングラデシュやミャンマーでの事業など数多くの医療に貢献されていてすごいなと思いました。

・福祉の道に進んでいく自分にとって、「一生懸命やっていると人が助けてくれる」「学び続ける力をもとに、人間力を磨いていく」ということは、日常生活や学生生活の中で教訓になっていくように思います。今回出てきた言葉を大切にして生活していこうと思います。

・なんでも積極的に素直に取り組もうと思いました。

・大変参考になりました、今後も学業に励んでいきたいです。

・山田方谷の思想が勉強になりました。

・一生懸命取り組むことが大切なのだと改めて感じました。ありがとうございました。

・今回の講演を聞いて、素直に一生懸命自分の夢に向かって努力し頑張っていきたいと思いました。

・素晴らしい講演でした。ありがとうございました。

・短い時間ではありましたが、有意義な時間にできました。

・とても有意義な時間になりました。

・人生は多くの人がかかわって成り立っているということが分かり、良い講演会だった。もう少しお話を聞きたいと思った。

・勉強になった。おもしろかった。

・一人の偉大な方から様々な事業の立ち上げを知り、すごい影響力だなと思った。SHIPという生命を守る人の環境づくりはとても大切なことも分かった。また今はコロナの影響でKKB(環境・感染・防災)を掲げており、将来のことも見据えた事業も行っていることも分かった。これからも古川さんのこと、山田方谷さんのことを継承され続ければいいなと思った。

・今回の特別講演では、きちんとした理念のもとで経営を行うことの大切さが分かった。人間力を鍛えるために、日々の勉強を頑張っていこうと思った。

・心に残る言葉がたくさんあってとてもためになりました。

・自分の思いをしっかりと持つことが人生を生きていく上でとても重要なことだと思いました。

・良いお話が聞けた。

・夢や目標を持つことが大切だと学びました。素直な心を持っていたいと思います。

・短いながらも古川さんが日ごろ気をつけておられることや過去の若いころがとてもよくわかる講演会でした。諦めることなく真っすぐに進み続けることが重要なのだと実感しました。

・古川さんの講演を聞いて学士力だけでなく、人間力を磨いていくことが大事だと思いました。何事にも好奇心を持ち、一生懸命取り組んでいきたいと感じました。

・本日はありがたい講演をありがとうございました。今まで私はいろいろなことから逃げてしまっていた。しかし、この講演を聞いて、夢をあきらめず、逃げず立ち向かおうと思った。

・短い時間だったが、非常に内容が濃く、ためになる話だった。夢や目標をしっかり持って、その夢や目標を叶えるためには、学び続けること、人間力を磨いていくことが大切だとわかった。

・様々な考え方を持たれていた。暑かった。

・国内外のヘルスケア事業を行ってパワフルな会社だと思った。柔軟な発想をもつことで対応力や適応力を向上させることが大切であるとわかった。

・いつどんなことが起こるかわからない。学びや人間力を高め、いざというときに力を十分に発揮できるようにするべきだなと感じた。

・学士力や人間力を磨いていくことの大切さを学んだ

・身近な人の話から、人のためになる物を作ったり、人の役に立つ事業をしたりすごいことだと思いました。素直になることやスケジュール管理を徹底することなど、難しい話だけではなく、日ごろ大切にしていくことなどを多く教えていただき、貴重な学びになりました。

・逃げないこと、素直でいることを心掛けようと思った。

・多くの事業を展開し、幅広く活躍されている姿が印象的でした。自分も新しいことに積極的に取り組んでいきたいと思います。

・SHIPの考え方に非常に感銘を受けました。

・「こんにゃく頭で一点突破」、自分もこんにゃく頭を育てていきたいと思いました。

・素直なことが一番大切だということを学んだので、素直に生きていこうと思います。

・講師の方の幼少期に実の両親を共に亡くされたということに衝撃を受けた。昔にはよくあった麻酔・輸血事故が原因という。私の知り合いにも同じような原因で亡くなった人がいるため、医療事故は限りなくゼロになればよいと思う。また、最後に言われた2021年のキーワード「こんにゃく頭」はインパクトがとても強く感じられた。

・医療を支える会社としてシップホールディングスがあるということを初めて知った。日本だけでなく世界を支えられる会社だということが分かったので、いろいろな人に今日の話や会社について伝えたいと思った。普段話を聞くことのできない、医療を引っ張っている人の貴重な話を聞くことができてよかった。

・古川先生の話を聞き、まず行動力のすごさに驚きました。国内だけでなく海外事業も広げられており、しっかりと目標を掲げて行動することの大切さが分かりました。私もこれから学士力だけでなく人間力を磨いていき、こんにゃく頭で一点突破していきたいと思います。

・とてもユーモアがある方で、自分の功績に誇りを持たれている方だと感じました。いつも通る駅や知っている名前の高校が出てきて、すごい方にすごく親近感がわきました。受刑者の医療について、すごく盲点だったことに気づきました。受刑者も年をとる。そのための医療は日本らしくて誇れることだと思いました。学長がおっしゃった目標を志にというのを形にした御方だと思いました。行動力もユーモアも、お仕事を引退されるような方には見えないくらい元気だなと思いました。「義を明らかにして利を計らず」「学士力と人間力を持ち合わせることが大切」。

・「逆境も順境に変わる」という言葉を忘れないようにしたい。辛いときも我慢して、いつか訪れる幸せのために歯をくいしばって頑張りたい。また、行動力も見習いたいと思った。「やるといったらやる」「思い立ったらすぐ行動」。自分にはないものであり、これから必要になってくるものなので、もっと積極的になれるよう努力していきたいです。

・古川さんの歩んできた道を知ることができた。山田方谷さんについても知ることができた。

・古川國久さんのご両親は早くに亡くなったということは事前に聞いていましたが、お二人とも医療事故で亡くしたということを知り、とても驚きました。麻酔や輸血の事故が原因で失ったということでしたが、私が古川さんの立場だったら、医療事故を引き起こした関係者の人を恨んでしまうのではないかと思いました。また倉庫勤務を始めたすぐのころ、嫌で嫌で仕方ないながらも目の前にあることに必死で取り組んでいたというお話を聞き、私も古川さんの姿勢を見習いたいと思いました。“事業は人である”という言葉は、関わる人の関係性もあると思いますが、自分がどのような特徴の人か、その人自身の特性も事業には表れるのだ感じました。また、「こんにゃく頭で一点突破」という言葉が印象に残りました。私も臨機応変な対応ができる人になりたいです。〝にが頭〟ではなく、〝こんにゃく頭〟を目指していきたいです。そして「学士力だけでなく人間力」を磨いていき、素直に学ぶことのできる立派な看護師になりたいと思います。

・夢を叶えるための道のりの中には親の存在が大きいということがよく分かったので、普段から親はもちろん支えてくれる人に感謝しながら生きていこうと思った。そして、素直に周りの人が言うことを聞き入れることが出来る人になりたいと思った。

・目標とする人の教えをもとに、様々なことに挑戦し続けてこられたのだなと思った。将来のことや目標などは未だ曖昧なままですが、何かをやりつづける挑戦し続けることができるようになりたいと思いました。

・古川先生が今までどのような道を歩んでこられたのか、またどのようにして今の道を目指し、行動してこられたのか、よくわかりました。私も人間力を磨き、社会に貢献できるように、専門性を身につけていきたいと思いました。

・人との出会い、同志との協力が大切だと思った。自分の夢を志しに変えるには努力と信念を貫く姿勢が必要だとよく分かり、まずは目指す場所をしっかり定めていくところから行っていきたいと感じた。

・〝素直に〟頑張っていきたいと思いました。うまくいかないことがあっても、10年続けてみようと思いました。

・「事業は人である」という言葉は、医療に関しても通ずることだと思います。医療従事者が良い気持ちや高い志を抱いて働けるような環境づくりをすることが大切だと思いました。素直に自分を表現できるよう心がけようと思いました。

・どんなことでも継続すること、学び続けることが大切だと分かった。素直な人間を目指そうと思う。1日のスケジュールをしっかり立てられていることが分かった。そういうことの積み重ねが計画的に物事を進めていくことに役立つのだと思い、実践していきたい。

・山田方谷先生の教えに忠実に生きてこられたのだと良く分かった。自分は県外出身で、山田方谷という名前を今年になって初めて聞いた。新見に来なければこういった教えも知らないままだったので、人間力のなかに入ると思われる人や物との出会いも大切にしたいと感じました。