今週半ば、天気は悪そうだがなごみの湖へ行けそうで厳しそう。半々だ。

仕事がせっぱ詰まっているから(笑)。それでもフライラインを振り回したいのだ。

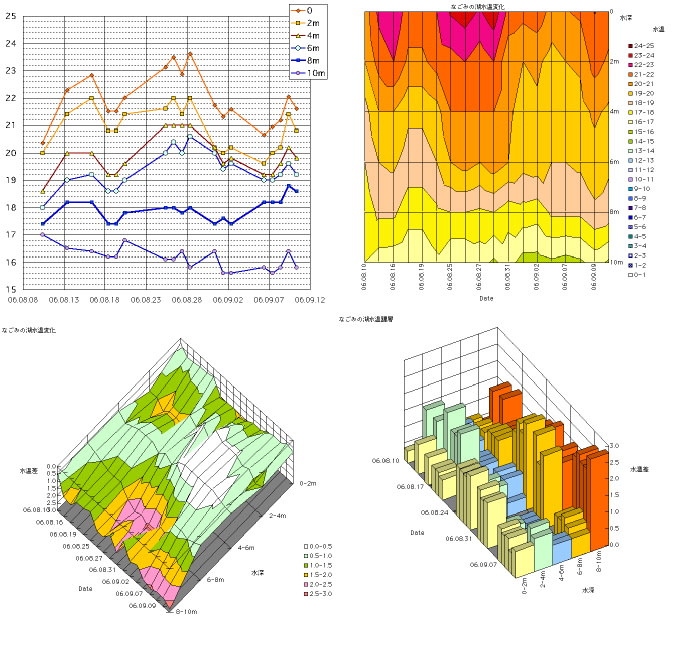

さて、ここ一ヶ月のなごみの湖の水温解析結果をグラフ化した。

左上は各水深別の水温。0mの値は2-10mの値から最小自乗法で求めた。

※いわゆる「外挿値」。水温躍層がここにあっても高温域で表層なので関係ない。

気温より水温の方が低いはずで、それが等しいと湿度100%になる。

ま、水面は湿度100%と言っても過言ではないが・・・。

このグラフでは各水深の温度変化も温度差も判るのだが、それなりに読み込まなければならない。

そこで右上のようにマップ表示にした。

等水温線を示す図であり、水深別水温と温度差がイメージとして掴みやすくなる。

8月31日から4m近傍の温度差が小さくなり、くせ8mラインの水温が高くなってきていることが判る。

最近は6m程度までが対流圏になっていることを示すのだろう。

左下は温度差をマップ表示にした。

温度差がない所は白表示になっていて6-8mより下で温度差が大きくなっていることを示すが、いまいちわかりにくい。

右下は温度差を棒グラフにしたモノ。

水温躍層が6-8mラインから8-10ラインに落ちたことを示している。

ここで左上のグラフを見ると10mラインは徐々に水温が下がっている事がわかる。

これが意味する内容は・・・

わき水が徐々に水温低下しているってことでしょう。8mラインは表層の高水温と徐々に混じるので温度が上がっています。

おそらく夜間に表層水温が一気に低下(特に風のない晴れた日の放射冷却 21℃→19℃弱)して表層の水が落ちていき、中層6m程度の水と入れ替わると思われます。とはいえ、所詮2℃程度なので夜間に対流が生じていると見て良いでしょう。この対流で混合される深さが徐々に深くなっていることを示していると考えています。

このまま、水温が下がっていくとこれらのグラフがターンオーバーを示すかも知れません。

さて、今週の釣りを考えて見よう。

天気予報によると日曜から雨が続くようなので水温が均一に下がる事を期待できる。

・表水温上昇原因となる日射量が少ないので表水温は朝の状態を維持。

・雨の突入によって酸素が表層に入る。

・池の周りも温度が上がらないし、濡れると気化熱を奪われて温度が下がる。

・もし、湿度が低ければ表水温が下がる。

・風が吹けば酸素が溶け込む。

・風が吹くとさらに水面の水蒸気量が下がる(湿度低下)で水温が下がる。

水面の湿度は徐々に100%になるので乾いた風が吹くと湿度が下がる。

これは気化熱として奪われる分も考えて良いだろう。

いずれにせよ風が吹くと冷たく感じるのは間違いではない。

最近の釣果は風が吹いたり、17時頃から盛り上がるとあるが、これは溶存酸素で考えるとほぼ解決できる。

酸素不足なのだ。

風が吹くと酸素が表層に取り込まれる。なんとかニジマスが生きていける20-22℃なら表層で酸素を取る。グラフから8m程に温度躍層があるから

8mより下は酸素のない所だろう。

8/31の不調は20-21℃が2-6mと幅広くなったこと。これが上述の様に深い水が混じったのだろう。

小さいターンオーバーが生じたと考えて良い。

このまま19-20℃帯が拡充するのが雨によるモノなら酸素も増えて良い感じで釣れることが期待できる。

それも駄目なら・・・連休中日で再確認だ。

仕事がせっぱ詰まっているから(笑)。それでもフライラインを振り回したいのだ。

さて、ここ一ヶ月のなごみの湖の水温解析結果をグラフ化した。

左上は各水深別の水温。0mの値は2-10mの値から最小自乗法で求めた。

※いわゆる「外挿値」。水温躍層がここにあっても高温域で表層なので関係ない。

気温より水温の方が低いはずで、それが等しいと湿度100%になる。

ま、水面は湿度100%と言っても過言ではないが・・・。

このグラフでは各水深の温度変化も温度差も判るのだが、それなりに読み込まなければならない。

そこで右上のようにマップ表示にした。

等水温線を示す図であり、水深別水温と温度差がイメージとして掴みやすくなる。

8月31日から4m近傍の温度差が小さくなり、くせ8mラインの水温が高くなってきていることが判る。

最近は6m程度までが対流圏になっていることを示すのだろう。

左下は温度差をマップ表示にした。

温度差がない所は白表示になっていて6-8mより下で温度差が大きくなっていることを示すが、いまいちわかりにくい。

右下は温度差を棒グラフにしたモノ。

水温躍層が6-8mラインから8-10ラインに落ちたことを示している。

ここで左上のグラフを見ると10mラインは徐々に水温が下がっている事がわかる。

これが意味する内容は・・・

わき水が徐々に水温低下しているってことでしょう。8mラインは表層の高水温と徐々に混じるので温度が上がっています。

おそらく夜間に表層水温が一気に低下(特に風のない晴れた日の放射冷却 21℃→19℃弱)して表層の水が落ちていき、中層6m程度の水と入れ替わると思われます。とはいえ、所詮2℃程度なので夜間に対流が生じていると見て良いでしょう。この対流で混合される深さが徐々に深くなっていることを示していると考えています。

このまま、水温が下がっていくとこれらのグラフがターンオーバーを示すかも知れません。

さて、今週の釣りを考えて見よう。

天気予報によると日曜から雨が続くようなので水温が均一に下がる事を期待できる。

・表水温上昇原因となる日射量が少ないので表水温は朝の状態を維持。

・雨の突入によって酸素が表層に入る。

・池の周りも温度が上がらないし、濡れると気化熱を奪われて温度が下がる。

・もし、湿度が低ければ表水温が下がる。

・風が吹けば酸素が溶け込む。

・風が吹くとさらに水面の水蒸気量が下がる(湿度低下)で水温が下がる。

水面の湿度は徐々に100%になるので乾いた風が吹くと湿度が下がる。

これは気化熱として奪われる分も考えて良いだろう。

いずれにせよ風が吹くと冷たく感じるのは間違いではない。

最近の釣果は風が吹いたり、17時頃から盛り上がるとあるが、これは溶存酸素で考えるとほぼ解決できる。

酸素不足なのだ。

風が吹くと酸素が表層に取り込まれる。なんとかニジマスが生きていける20-22℃なら表層で酸素を取る。グラフから8m程に温度躍層があるから

8mより下は酸素のない所だろう。

8/31の不調は20-21℃が2-6mと幅広くなったこと。これが上述の様に深い水が混じったのだろう。

小さいターンオーバーが生じたと考えて良い。

このまま19-20℃帯が拡充するのが雨によるモノなら酸素も増えて良い感じで釣れることが期待できる。

それも駄目なら・・・連休中日で再確認だ。