すっきりしない朝の奈良、薄く雲が昇り春日奥山全体が姿を現しそうなのに、

上空は厚い雲で覆われており、曇り空の一日になりそう。

山麓の若草山(三笠山)342mは三丘の芝は雨で緑が増したよう。

春日大社の神奈備山とされる御蓋山(春日山)283mの背後の花山498mや

芳山(ほやま)518m、三山を含め広義では春日山と呼ばれている。

この春日奥山には、春日山石窟仏(穴仏)をはじめ、滝坂道に夕日観音、

朝日観音、首切り地蔵など多くの石仏が点在している。 奈良県HPより

先日コロナ禍以降ではじめて奈良市生涯学習の講座に伺った。

平城公民館主催の『春日山の古代石仏と東大寺山堺四至図』です。

講師はお墓の専門家『狭川真一』先生で、元興寺の文化財研究所副所長から

今年4月に大阪大谷大学の文学部教授に就任され、大変ですと一言!?。

当初50人限定だったが、申込者が多く朝昼30名ずつの二部制になり、講義室

ではコロナ対策として出席者の体温測定と手指の消毒が実施、座席も中央を

開け両サイドに座り、さらに部屋の空調も冷房が掛るも窓や入り口の扉は開け

放たれたままに、そして講師の先生の前にもアクリル板が設置されていた。

参加者はマスク着用の上受講しており、万全の対策で安心ですね。

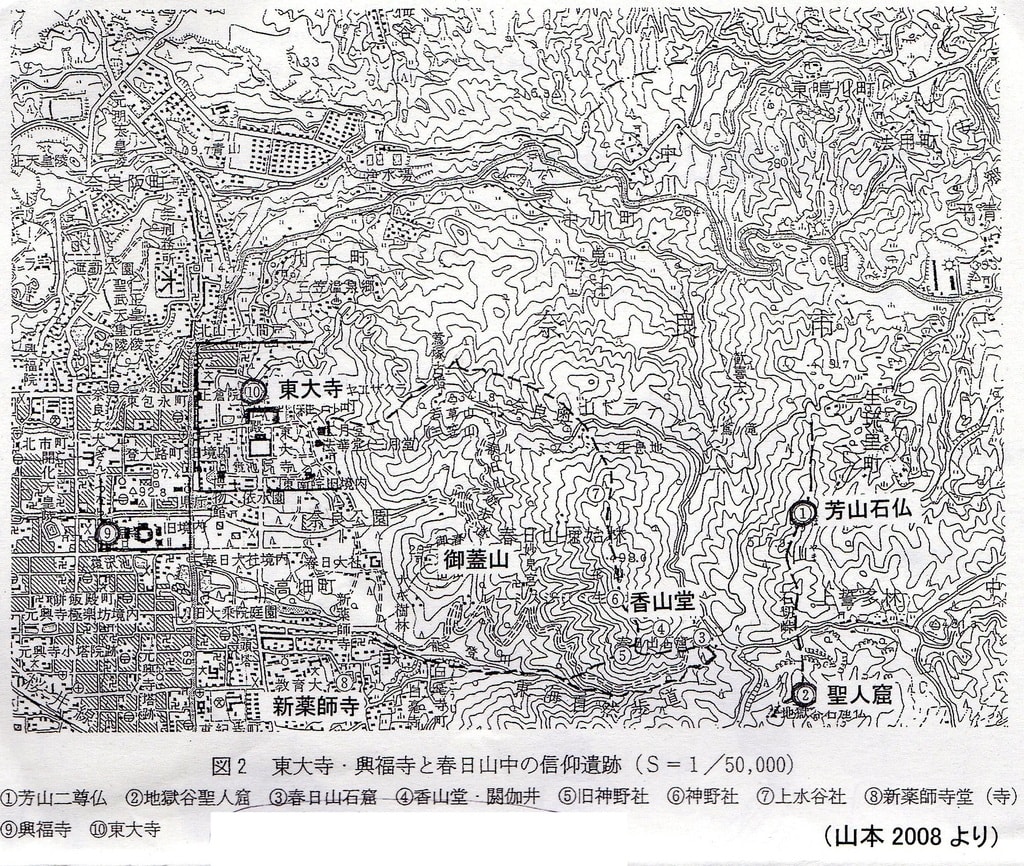

1)春日山中における奈良時代の摩崖仏・石仏

Ⅰ)地獄谷石窟仏(聖人窟)、Ⅱ)芳山(ほやま)二面石仏を検証された。

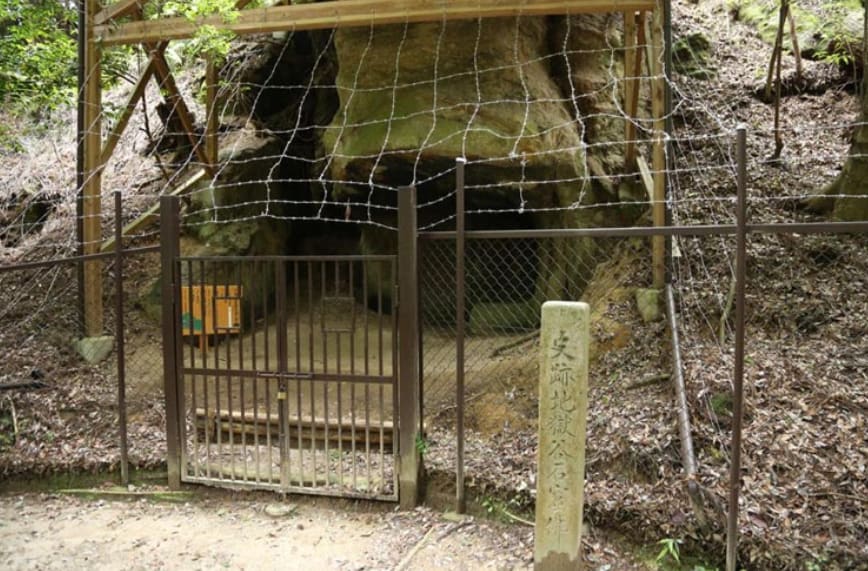

Ⅰ)地獄谷石窟仏(聖人窟)

奈良時代の平城京の宮殿の基盤等に用いられた凝灰岩の元石切場で、岩盤を

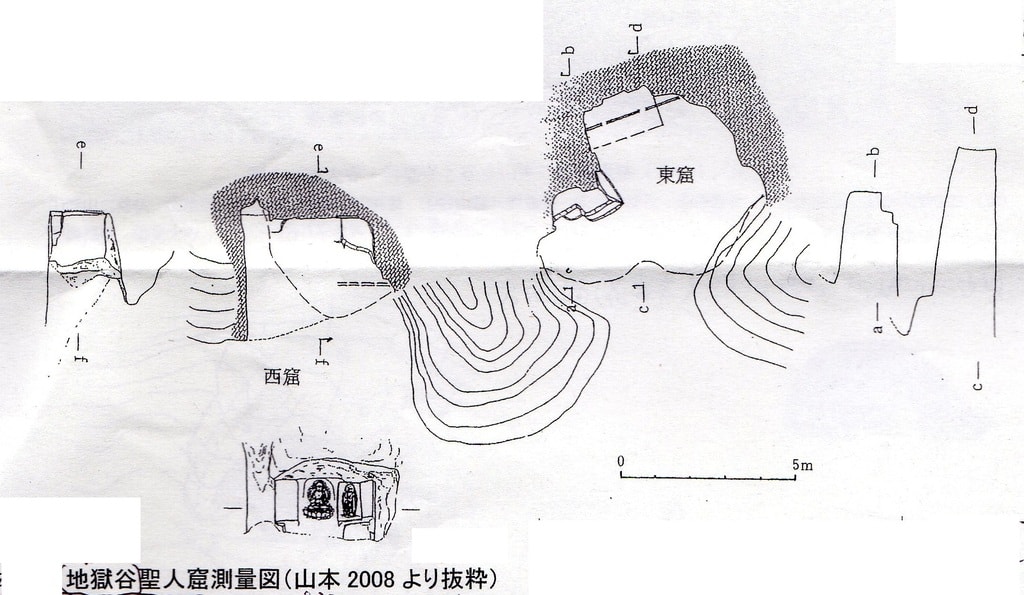

くりぬき、祈りの場の西窟の洞窟(開口3.9m、奥行2.9m、高さ2.4m)と、

修行者の生活の場として東窟がある。

借用

借用西窟(線刻仏6体)と東窟(修行者の生活場)

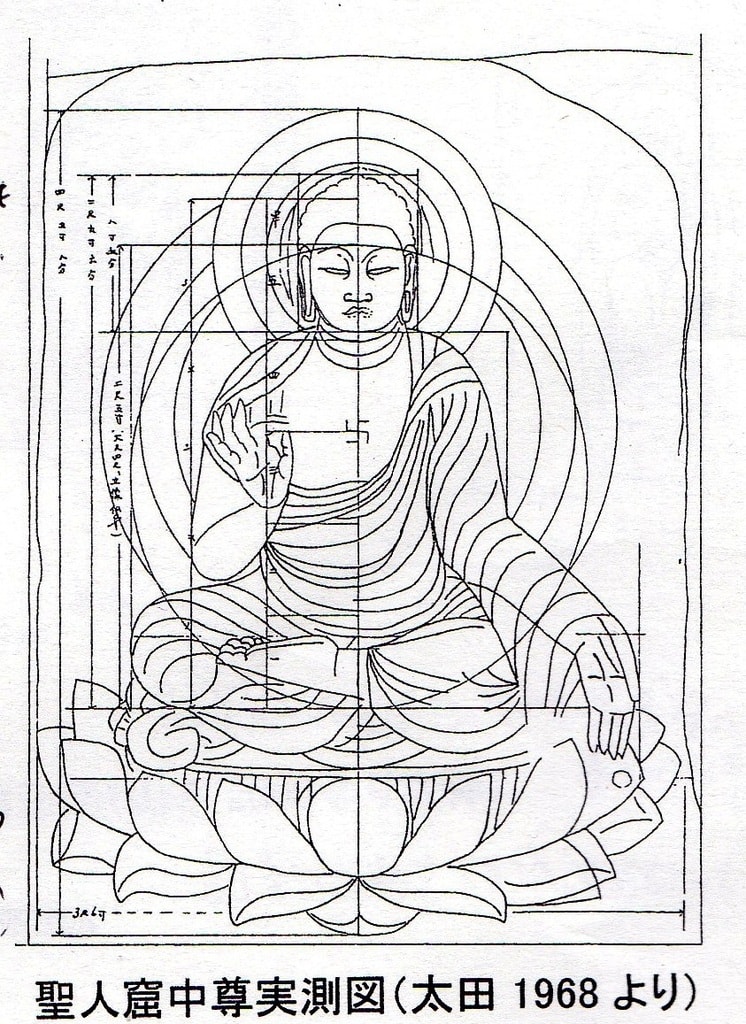

奈良時代中期(750年頃)①に彩色された中尊の釈迦如来像、左に薬師如来と

右に十一面観音が彫られているが、かなり退色している。

その後鎌倉時代に彫られた右壁面の妙見菩薩(如意輪観音とする意見も)

左壁面に阿弥陀如来坐像と千手観音の3体とくっつけられたようだ。

この三尊配列は、唐招提寺金堂(千手観音、廬舎那仏、薬師如来)や

興福寺金堂(弥勒菩薩、廬舎那仏、十一面観音)に似ている。

不思議なことは

・中尊の光背の線が太いのに、顔の輪郭は弱々しい線

・彩色がきれい

・手の指が5本あるのに、印を結ぶ

このことから後に弱い線で描き、改変されたのでは

左の薬師如来:線が太いものと弱いものの二種類、衣文の線は特に弱い

右の十一面観音:絵だけで線が残らない

当初から三尊あり、彩色で描かれていたのでは・・・?

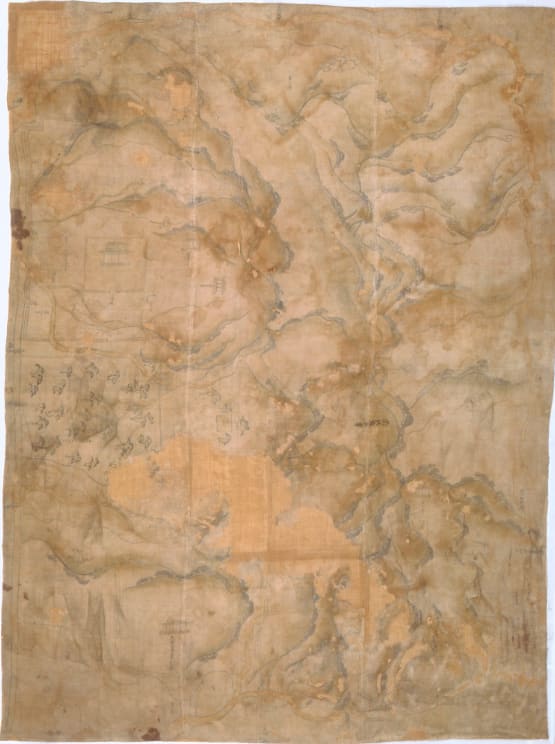

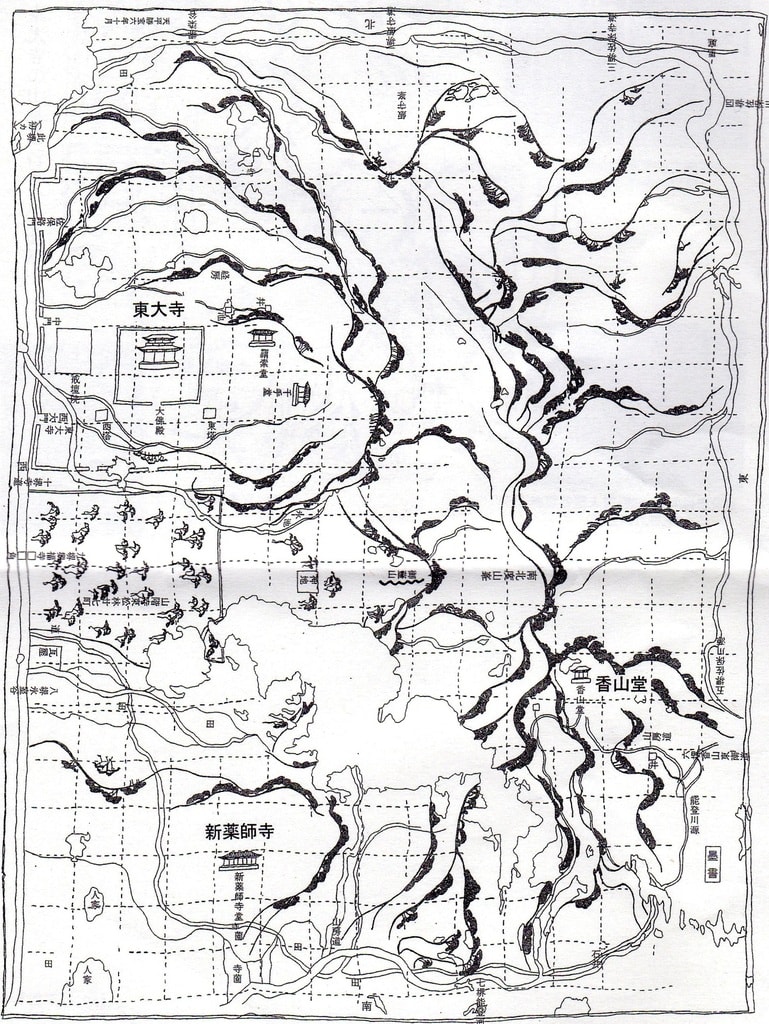

正倉院・中倉に残る『東大寺山堺四至図』天平勝宝8(756)歳6月9日に作成。

墨で描かれており、一部彩色がされているが退色が激しい。

東大寺の寺域を示す図。原本は3枚の麻布を縫い合わせ、縦229センチ、横223センチ、北を上に描く。

書き起こし図(奥村2013)

『東大寺山堺四至図756年』で東大寺の山林修行に地獄谷聖人窟も描かれて

いることから聖人窟の三尊は750年前後の作と考えられるのでは・・・

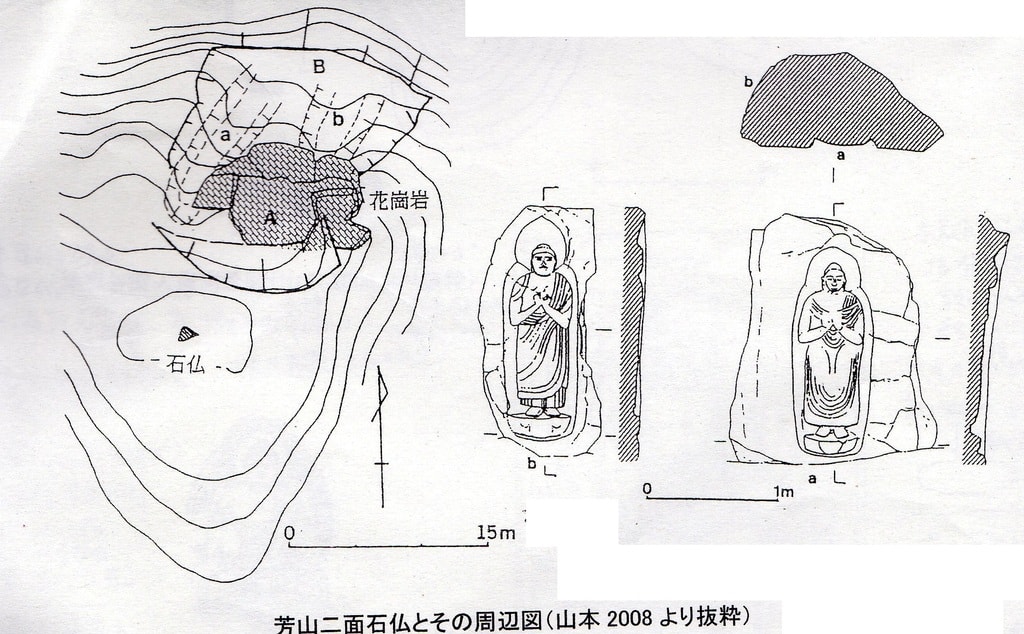

次のⅡ)芳山(ほやま)二面石仏

花崗岩(奈良時代は固いので礎石程度しか用いない)の石切場跡に、

方形自然石の二面に石仏を刻まれている。

奈良時代後期、花崗岩、高さ 184㎝で 南面像高 128㎝と西面像高 130㎝

昭和40年ごろには像は倒れていたと。

借用

借用

大陸風の見事な如来立像で、丁寧な彫りから奈良時代後期と考えられた。

よく似た像は、新薬師寺山門の後ろの如来立像で、同じ作者の可能性がある。

東大寺寺域を示す東大寺山堺四至図756年より、奈良時代の東大寺の

山林修行の跡と考えられる石仏群から修行路を考察されていた。

東大寺から興福寺(春日大社768年)を避け南下し、新薬師寺を経由して

香山堂、聖人窟、そして芳山から・・・二月堂・東大寺へ戻るコースか。

この講座は3回あり、次回も楽しみ。

11月下旬にはこの脚で石仏群を訪れなければなりませんね。