あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

さて、新年から「将門の乱シリーズ」をはじめます。まず、「将門の祖父・高望王」の話です。

●「高望王」(たかもちおう)

寛平2年(890)、桓武天皇の曾孫にあたる「高望王」(平高望、平将門の祖父)が平姓を賜り、従五位下上総介として房総に入りました。上総国は常陸国とともに親王国とされ、国の長官には親王が任命されていましたが、特に任地に赴任する義務はなかったので、実際にはその下にあたる「介」が長官の役割を果たしていました。高望王は上総に入り私営田の開発をすすめ在地豪族を身内にして強力な地盤を形成し、私営田は上総に留まらず下総、常陸国にも広がりました。すでに律令制による班田収授法は崩れ、貴族や有力寺社による荘園経営が進められていました。高望王が私営田の開発に成功したのは、桓武天皇の曾孫であるということで尊敬されたためでもあります。平安時代から鎌倉、室町時代にかけて、房総各地に「荘園」が開発・寄進されています。荘園にはその所有者が経営するため倉屋を含む事務所のようなものを設置し、荘官を置きました。この事務所を庄、または庄取所といったことから、その土地を「◯◯庄」と呼ぶようになりました。

「平家系図」

http://www.j-area2.com/japan/history/old/heike.html

「平高望」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E9%AB%98%E6%9C%9B

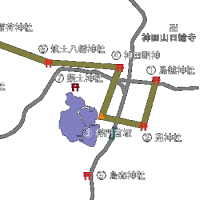

「平高望関連史跡」

http://chiba504.hp.infoseek.co.jp/takamochi/takamochi.htm

○高望王の事跡

高望王の生没年不詳。大体840年前後に生まれ、70歳程度の長寿を全うしたといわれています。高見王の父が葛原(かずはら)親王。その父が平安遷都で有名な桓武天皇だから、そこから見るとひ孫にあたります。この血統は、高望の父・高見王の段階で既に皇位継承争いからは完全に脱落していました。ただ、この時期の皇族には別の生き方もありました。臣籍降下し、一貴族として出世争いに身を投じるというものです。高見王の兄・高棟王は、その道を歩んだ人物として知られ、平高棟として最終的には大納言にまで出世しています。それに対し高見王は、一生を無位無官として終えました。しかし、これは息子の高望王には相当のハンデとなりました。彼も、臣籍降下するまでは無位無官のただの王で、しかも天皇からの距離は確実に遠くなっていました。

仁和元年(885)、父の死で状況は変わります。この後の変化は彼が望んだものか、それとも皇室からのリストラがあったのか。寛平元年(889)あるいはその翌年、彼は上総介の地位を得ます。同時に臣籍降下、平朝臣を賜り平高望となります。とはいえ上総は親王任国であり、国司は親王で名目上の地位に過ぎません。上総介は事実上、他国における国司と同じ地位と法制上も扱われていました。親王任国はこのほか上野、常陸などもありますが、歴史上に上総介、上野介、常陸介を名乗る人物は何人かいます。しかし上総介は、受領としてはなかなかにうまみのある、収入のいい国といえます。

当時関東の治安は悪化しており、国司には武門の家柄出身者が起用されることが多かった。上総介就任の時点で、ある程度の武力を有する武門の人間として認められていたのでしょう。そして、彼は見事にやり遂げました。反乱や山賊の跳梁が日常茶飯事だった上総ですが、彼が上総介を勤めた寛平年間には特に事件は発生していません。また、彼は一族郎党を率いて自ら上総へと赴きました。このあたりも当時としては珍しく、この職にかける意気込みがあったのでしょう。

高望の息子達は上総で土着し、高望自身も国司の在任期間が過ぎても上総に留まりました。この後、彼は九州の地に国司の地位を得、同地に赴きます。死去は910~20年頃で異説ありますが、大宰府で逝去したようです。もっとも彼の子孫は九州では勢力を持っておらず、おそらく独立していた息子達を上総に残しての単身赴任と思われます。官位も低く、そこそこ有能な受領という程度だった彼ですが、その子孫が南関東で爆発的に勢力を広げたため、名を残したといえます。桓武天皇の子孫で平姓を賜った者は彼だけではありませんが、通常桓武平氏といえば彼の子孫を指すほどになったのです。

○この時代の武士とは

武士の定義は、時代によって変わっていきます。この時代の武士とは、武器の扱いに習熟した人間のことでした。この技能は弓馬の道と称されますが、馬上から弓を射るのは相当高度な技術です。平安時代の勢力争いは、あらゆる職の家系単位での独占権争奪戦という面があります。道長の登場から鎌倉時代初期くらいにこの選別は完了し、以後朝廷の各官職は特定の家系による世襲となりました。当然この時代に新たに「武士」として生きていくことを志し、以後子孫が累代の武士となりました。彼の息子達は、同時代資料に武士として描かれていて、「馬上から弓を射れる」人間だったようです。50歳を越えて初めて「武士」となった高望の息子が、どんな教育を受けたのかは気になるところです。長年部屋住みやっていた彼の妻は、藤原北家の傍流出身だったようですが、これもよく分かりません。後の争いを見ると、息子達が異母兄弟だった可能性もあります。後の将門の乱に、高望の息子達は(将門の叔父として)出てきますが、長男国香もまだ十分な活力を持った存在でした。彼の没年は承平5年(935)ですが、老衰はしていません。なお、将門の生年が延喜3年(902)といわれますので、その父・三男とされる良持(良将とも)は子を為せる年齢でした。つまり、桓武平氏が武士として認められたのは高望の息子世代からで、「生まれつきの」武士は将門の世代が最初でしょう。

○平安時代の派閥間抗争

高望の関東下向について考えてみると、特に背景となった当時の中央貴族による派閥抗争については、「藤原氏による他氏排斥」と呼称されます。当時も当然ながら中央では激しい出世争いと、それを背景にした派閥間闘争が行われていました。最終的な勝者は、藤原北家の道長へと繋がる流れですが、別に藤原氏という氏族集団が共同で他氏を排斥したわけではありません。むしろ当時の貴族にとって厳しかったのは、天皇家の方という気もします。桓武天皇はその皇位継承にやや強引な面があり、他の継承権者を徹底的に排除しました。皇室の系譜はここで一新されます。しかし、彼は壮健というかなんというか、子沢山でした。あまりに多い親王をどう遇するかという議論の末、孫の高望もそうですが、この壮健さは何代も遺伝していきます。結果、桓武天皇以後の150年ほどの間に、臣籍降下した皇族系の家系は数え切れません。○○平氏とか源氏とか言う場合、大体この時代の天皇を先祖にしています。

単にこの国のトップを世襲するだけに過ぎなかった天皇家ですが、しかし平安時代400年の間に、村レベル以上の指導者の多くを掌握するという離れ業を見せました。こうして地方に出た皇族は、現地の人々から重んじられました。これは、特に治安が悪化している地域を沈静化するのに役に立ちました。朝廷もこのあたりの事情は理解しており、こういった地域には優先的に皇族を配置した形跡もあります。高望の息子、孫たち(将門およびそのライバル)は、鎮守府将軍などの官位を得ています。これは位階的には受領と変わらず、高望とほぼ同格の出世といえます。また、関東の治安悪化には隣接する東北地方蝦夷の関係がありました。これを討伐する常設職たる鎮守府将軍を関東の豪族に任命することは、政治的な意味合いもあったと思われます。

「高望の東国下向~桓武平氏の成立」

http://www6.plala.or.jp/HEIKE-RAISAN/keifu/keifu1.html

/取材:源六郎/平将門関連書籍/将門奉賛会/

さて、新年から「将門の乱シリーズ」をはじめます。まず、「将門の祖父・高望王」の話です。

●「高望王」(たかもちおう)

寛平2年(890)、桓武天皇の曾孫にあたる「高望王」(平高望、平将門の祖父)が平姓を賜り、従五位下上総介として房総に入りました。上総国は常陸国とともに親王国とされ、国の長官には親王が任命されていましたが、特に任地に赴任する義務はなかったので、実際にはその下にあたる「介」が長官の役割を果たしていました。高望王は上総に入り私営田の開発をすすめ在地豪族を身内にして強力な地盤を形成し、私営田は上総に留まらず下総、常陸国にも広がりました。すでに律令制による班田収授法は崩れ、貴族や有力寺社による荘園経営が進められていました。高望王が私営田の開発に成功したのは、桓武天皇の曾孫であるということで尊敬されたためでもあります。平安時代から鎌倉、室町時代にかけて、房総各地に「荘園」が開発・寄進されています。荘園にはその所有者が経営するため倉屋を含む事務所のようなものを設置し、荘官を置きました。この事務所を庄、または庄取所といったことから、その土地を「◯◯庄」と呼ぶようになりました。

「平家系図」

http://www.j-area2.com/japan/history/old/heike.html

「平高望」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E9%AB%98%E6%9C%9B

「平高望関連史跡」

http://chiba504.hp.infoseek.co.jp/takamochi/takamochi.htm

○高望王の事跡

高望王の生没年不詳。大体840年前後に生まれ、70歳程度の長寿を全うしたといわれています。高見王の父が葛原(かずはら)親王。その父が平安遷都で有名な桓武天皇だから、そこから見るとひ孫にあたります。この血統は、高望の父・高見王の段階で既に皇位継承争いからは完全に脱落していました。ただ、この時期の皇族には別の生き方もありました。臣籍降下し、一貴族として出世争いに身を投じるというものです。高見王の兄・高棟王は、その道を歩んだ人物として知られ、平高棟として最終的には大納言にまで出世しています。それに対し高見王は、一生を無位無官として終えました。しかし、これは息子の高望王には相当のハンデとなりました。彼も、臣籍降下するまでは無位無官のただの王で、しかも天皇からの距離は確実に遠くなっていました。

仁和元年(885)、父の死で状況は変わります。この後の変化は彼が望んだものか、それとも皇室からのリストラがあったのか。寛平元年(889)あるいはその翌年、彼は上総介の地位を得ます。同時に臣籍降下、平朝臣を賜り平高望となります。とはいえ上総は親王任国であり、国司は親王で名目上の地位に過ぎません。上総介は事実上、他国における国司と同じ地位と法制上も扱われていました。親王任国はこのほか上野、常陸などもありますが、歴史上に上総介、上野介、常陸介を名乗る人物は何人かいます。しかし上総介は、受領としてはなかなかにうまみのある、収入のいい国といえます。

当時関東の治安は悪化しており、国司には武門の家柄出身者が起用されることが多かった。上総介就任の時点で、ある程度の武力を有する武門の人間として認められていたのでしょう。そして、彼は見事にやり遂げました。反乱や山賊の跳梁が日常茶飯事だった上総ですが、彼が上総介を勤めた寛平年間には特に事件は発生していません。また、彼は一族郎党を率いて自ら上総へと赴きました。このあたりも当時としては珍しく、この職にかける意気込みがあったのでしょう。

高望の息子達は上総で土着し、高望自身も国司の在任期間が過ぎても上総に留まりました。この後、彼は九州の地に国司の地位を得、同地に赴きます。死去は910~20年頃で異説ありますが、大宰府で逝去したようです。もっとも彼の子孫は九州では勢力を持っておらず、おそらく独立していた息子達を上総に残しての単身赴任と思われます。官位も低く、そこそこ有能な受領という程度だった彼ですが、その子孫が南関東で爆発的に勢力を広げたため、名を残したといえます。桓武天皇の子孫で平姓を賜った者は彼だけではありませんが、通常桓武平氏といえば彼の子孫を指すほどになったのです。

○この時代の武士とは

武士の定義は、時代によって変わっていきます。この時代の武士とは、武器の扱いに習熟した人間のことでした。この技能は弓馬の道と称されますが、馬上から弓を射るのは相当高度な技術です。平安時代の勢力争いは、あらゆる職の家系単位での独占権争奪戦という面があります。道長の登場から鎌倉時代初期くらいにこの選別は完了し、以後朝廷の各官職は特定の家系による世襲となりました。当然この時代に新たに「武士」として生きていくことを志し、以後子孫が累代の武士となりました。彼の息子達は、同時代資料に武士として描かれていて、「馬上から弓を射れる」人間だったようです。50歳を越えて初めて「武士」となった高望の息子が、どんな教育を受けたのかは気になるところです。長年部屋住みやっていた彼の妻は、藤原北家の傍流出身だったようですが、これもよく分かりません。後の争いを見ると、息子達が異母兄弟だった可能性もあります。後の将門の乱に、高望の息子達は(将門の叔父として)出てきますが、長男国香もまだ十分な活力を持った存在でした。彼の没年は承平5年(935)ですが、老衰はしていません。なお、将門の生年が延喜3年(902)といわれますので、その父・三男とされる良持(良将とも)は子を為せる年齢でした。つまり、桓武平氏が武士として認められたのは高望の息子世代からで、「生まれつきの」武士は将門の世代が最初でしょう。

○平安時代の派閥間抗争

高望の関東下向について考えてみると、特に背景となった当時の中央貴族による派閥抗争については、「藤原氏による他氏排斥」と呼称されます。当時も当然ながら中央では激しい出世争いと、それを背景にした派閥間闘争が行われていました。最終的な勝者は、藤原北家の道長へと繋がる流れですが、別に藤原氏という氏族集団が共同で他氏を排斥したわけではありません。むしろ当時の貴族にとって厳しかったのは、天皇家の方という気もします。桓武天皇はその皇位継承にやや強引な面があり、他の継承権者を徹底的に排除しました。皇室の系譜はここで一新されます。しかし、彼は壮健というかなんというか、子沢山でした。あまりに多い親王をどう遇するかという議論の末、孫の高望もそうですが、この壮健さは何代も遺伝していきます。結果、桓武天皇以後の150年ほどの間に、臣籍降下した皇族系の家系は数え切れません。○○平氏とか源氏とか言う場合、大体この時代の天皇を先祖にしています。

単にこの国のトップを世襲するだけに過ぎなかった天皇家ですが、しかし平安時代400年の間に、村レベル以上の指導者の多くを掌握するという離れ業を見せました。こうして地方に出た皇族は、現地の人々から重んじられました。これは、特に治安が悪化している地域を沈静化するのに役に立ちました。朝廷もこのあたりの事情は理解しており、こういった地域には優先的に皇族を配置した形跡もあります。高望の息子、孫たち(将門およびそのライバル)は、鎮守府将軍などの官位を得ています。これは位階的には受領と変わらず、高望とほぼ同格の出世といえます。また、関東の治安悪化には隣接する東北地方蝦夷の関係がありました。これを討伐する常設職たる鎮守府将軍を関東の豪族に任命することは、政治的な意味合いもあったと思われます。

「高望の東国下向~桓武平氏の成立」

http://www6.plala.or.jp/HEIKE-RAISAN/keifu/keifu1.html

/取材:源六郎/平将門関連書籍/将門奉賛会/