はじめに

IPCCの第5次報告書において緩和策の限界と適応策の必要性が強調され、日本でもようやく2015年夏に国の適応計画が策定される予定である(2015年6月現在)。また、適応策に関連する環境省環境研究総合推進費「S-8 温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究(以下、S-8研究)」、文部科学省「21世紀気候変動予測革新プログラム」が2015年3月で終了し、その成果に基づき適応策検討のための予測情報の整備が進みつつあることもあり、適応策の検討に着手する都道府県や政令指定都市が増えつつある。

こうした気候変動適応策の検討はトップダウン・アプローチである。このアプローチでは、気候変動影響の将来予測結果を地域に提供し、それを起点として、適応策を検討する。気候災害等への防災対策は既に地域で検討あるいは実施されているが、それに将来予測結果を持ち込むことで、長期的な観点から、追加する対策を明らかにする。

しかし、将来予測結果さえ政策現場に提供されれば、適応策が自動的に動き出すというものではない。「将来影響への対策よりも現在に顕在化している問題への政策が優先されるだろうし、将来影響の発生が不確実であればなおさら、対策の正当性を確保することができない」(白井・馬場、 2014a)。

本稿では、トップダウン・アプローチの限定性を踏まえて、ボトムアップ・アプローチによる補完の重要性を指摘し、その具体的方法論として「気候変動の地元学」の意義を理論じる。

1.トップダウン・アプローチ~将来予測結果の活用

S-8研究の過程において、気候変動影響の将来予測結果を地域に持ち込んだ場合、次のような反応がみられた。「地域の特産品である○○に関する予測が欲しい」、「予測の空間密度が20kmでは荒すぎて、3次メッシュにならないか」、「複数の気候シナリオの結果を示されても、結果が違いすぎる。どのシナリオを検討すべきか」等である。

これらの要望に科学者が全て応えるには、技術的に不可能ではなくとも、人員と予算、時間の制約がある。こうした課題があるため、将来予測結果を2つの段階で位置づけて活用することが現実的であると考えられた。1つめは気候変動の進展に関する意識形成での活用、2つめは地域の適応方針の作成である(法政大学地域研究センター、 2015))。

1つめは、適応策の検討の初期段階での活用になる。例えば、関連部局を集めた庁内検討会、地域の温暖化防止活動推進員、企業等の研修会において、将来予測結果を示すことで、現在、発生している気候変動の影響が将来深刻化することを確認し、適応策の検討意義を共有することができるだろう。

2つめの適応方針の作成においては、影響分野を網羅的に、リスク評価を現在・短期的影響と中期・長期的影響の2つ目の側面で行い、そのリスク評価と現在実施されている適応策を突き合わせ、追加すべき施策課題を整理する。この検討において、将来予測結果は、中期・長期的影響に係る定量情報の1つとして扱われる。将来予測結果がない場合においても、現在・短期的影響が深刻で、現在実施されている適応策が不十分な場合に施策課題が抽出される。将来予測結果がない場合は現状分析や将来予測を行うことが当面の施策課題となる場合もある。つまり、将来影響予測結果が限定的で、かつ精度等が不十分であるとしても、適応方針の作成作業は十分に成り立つ。

問題はその先である。個別の適応策を具体化していく段階において、現在の将来予測結果は使えるだろうか。例えば、水稲の収量の将来予測を行ったとして、それをもとに水稲の適応計画をどのように作成することができるだろうか。文部科学省が進めてきた「気候変動適応研究推進プログラム」では、個別の適応策を具体化するための予測研究を特定地域で重点的に検討することで成果を得ている場合もあるが、その方法論を他地域でもあまねく展開することには制約がある。

以上のように、トップダウン・アプローチは限定的に有効であるが、将来予測結果さえ提供されれば、地域で具体的な適応策が動きだすわけでない。そこで、トップダウン・アプローチだけに依存せず、それとは異なるアプローチとして、ボトムアップ・アプローチを併用することが必要となる。

2.ボトムアップ・アプローチ~「気候変動の地元学」の可能性

トップダウン・アプローチは「将来予測結果という科学知」を起点とするのに対して、ボトムアップ・アプローチは「現在影響に係る現場知」を起点とするものと考える。このボトムアップ・アプローチの方法には、ステークホルダー調査やシナリオ・プランニング等の方法(馬場ら、 2012))があるが、ここでは「気候変動の地元学」注と名付けて、試行した方法を提案する。

「気候変動の地元学」では、地域で発生している気候変動の「影響事例調べ」を行い、その共有化を出発点にして、適応策を検討していく。長野県の飯田市での試行では、地域のNPO、企業、公民館等の関係者とともに研究会を設置し、準備期間を経て、「気候変動の地元学」を試行した。環境リーダー層約50名に影響事例の調査票を配布し、その結果を地図や年表等にまとめて、参加者への報告会を実施、影響事例を共有したうえで、適応策さらには緩和策を考えるワークショップを開催した。1人が回答する影響事例は1つ2つであっても、全ての回答をまとめれば、重複を除外しても50以上の影響項目が抽出された。

この試行は、適応策に関する学習を狙いとしたものであったが、さらに発展させれば、ボトムアップで適応策を検討する、次のような一連の流れを組むことができる。

(1) 地域主体が感じている気候変動の影響事例調べを行い、それを地図や年表、因果連鎖図等にまとめるともに、現在顕在化している可能性がある気候変動の影響を網羅的にリストアップする。

(2) この際、影響事例だけでなく、個々の影響を顕在化させている社会経済的要因(適応能力や感受性)についても回答してもらい、その要因の改善に踏み込んだ適応策のメニューを整理する。

(3) (1)及び(2)までのステップを、地域主体によって実施した後、専門家によって、地域主体が整理した影響事例及び適応策の科学的な検証を行う。また、関連する将来予測情報の整理を行う。

(4) (3)の結果をもとに、地域主体と専門家が一緒になって、影響事例及び適応策のメニューについて、科学的な根拠の有無や被害の深刻度や大きさ等を考慮して、優先順位づけを行う。整理したメニューについて、地域主体、専門家、地域行政等の役割を整理する。

注 「地元学」は、水俣市の吉本哲郎氏が実践してきた地域住民が主体となって、地域にあるものを調べ、それを地域に役立てる方法を考えていく地域づくりの方法である。一連の過程を通じた主体形成と関係形成を重視し、地域住民が中心となること、また地域住民(「土の人」)だけでなく、地域外の人(「風の人」)の視点や助言を得ていくことにもこだわりがある。この「地元学」の考え方を踏まえて、地域主体が、地域にあるものが気候変動の影響をどのように受けるかを調べ、適応策の考え方や気候変動の将来影響予測結果等の専門情報を活かして、気候変動時代の地域づくりを考える、こうした一連の実践課題解決型の学習プログラムを「気候変動の地元学」と名づける。

3.「気候変動の地元学」によるボトムアップ・アプローチの利点

「気候変動の地元学」によるボトムアップ・アプローチの利点として、3点を示す。

1つめに、地域主体でないと気付かない影響を掘り起こすことができる。影響は地域の自然条件や社会経済条件によって、特殊性がある。例えば、飯田市は干し柿の産地であるが、暖冬化によってカビが生えやすくなっている。このことは地元では当たり前であっても、外部の専門家には認知されていない。全国各地域に汎用性はないが、地域にとっては深刻な課題があり、それは地元学によって初めて抽出される。

2つめは、気候変動の地域への影響を“自分事化”する地域主体の学習を促す効果が期待できる。影響実感は適応の必要性を促すだけでなく、緩和行動を促すことが白井ら(2014b)によって示されている。気候変動に係る学習は、トップダウン・アプローチによっても促されるが、現在身の回りに生じている影響に自ら気づくことの方が、学習効果が高い可能性がある。この気づきは、住民個人の適応能力を高める点で重要である。

3つめに、影響事例調べにおいて、影響を顕在化させる社会経済的要因を抽出することができる。社会経済的要因は、土地利用や経済構造、社会構造等として汎用的に想定できるが、その具体的な状況は地元学で初めて抽出することができる。例えば、飯田市の影響事例調べの結果では、山間地域において、特に高齢化や若者不足で点検ができずに、豪雨による道路の寸断に対応できないなど、社会経済的要因についても地域住民からの回答を得ることができる。気候変動影響を顕在化させる地域内の特殊な社会経済条件は、地元学により抽出され、これにより地域の社会経済条件の改善としての適応策をきめ細かく実施することが可能となる。

4.適応能力の向上と感受性の改善に踏み込むことの意義

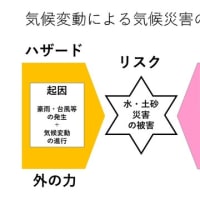

白井ら(2014c)は、「気候変動により社会が受ける影響は、気候外力と抵抗力(感受性と適応能力)の関係性によって決まる」とし、緩和策は気候外力の上昇を抑制するものであり、適応策は抵抗力を改善するものであることを示した。ここでいう抵抗力のうち適応能力は、気候変動に対する自助や互助、公助の能力であり、住民個人の適応能力を含める。感受性は、気候変動の影響の受けやすさであり、3で記した土地利用や経済構造、社会構造等の社会経済的要因のことをさす。

この考え方にたつと、3に示したように、「気候変動の地元学」は、住民個人の適応能力を高めるとともに、影響を顕在化させる社会経済的要因(感受性)を抽出するうえで有効であり、抵抗力全体の改善を促すうえで意義深い。また、地域に密着した社会経済的要因は、トップダウン・アプローチの単純な流れでは導出されず、このボトムアップ・アプローチゆえに可能となる。

5.トップダウンとボトムアップのアプローチの使い分け

気候変動適応策に係る研究において、トップダウン・アプローチが中心となるなか、本稿では、「気候変動の地元学」を入口としたボトムアップ・アプローチの試行例と意義を論じた。2つのアプローチは相互補完的に用いられるものであるが、簡潔な使い分け方として、トップダウン・アプローチは都道府県等での適応方針作成に用い、ボトムアップ・アプローチは市町村等での適応策の検討に用いることが考えられる。地域に密着した「気候変動の地元学」は市町村スケールで実施するからこそ、その効力を発揮し、有効な適応策の実践につなげることができるだろう。現在の適応策の検討は、都道府県が中心となっているが、今後は、都道府県が市町村におけるボトムアップ・アプローチの必要性を位置づけ、その支援を行うという展開が期待される。

なお、ボトムアップ・アプローチにおいても将来予測情報が不可欠となる。ボトムアップ・アプローチに対応する予測に関する研究開発はさらに期待されるところである。

本稿は、環境省環境研究総合推進費(S-8温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究)の支援により実施された結果を活用している。

【参考文献】

白井信雄・馬場健司(2014a)「日本の地方自治体における適応策実装の状況と課題」『環境科学会誌』第27巻第5号、324-334頁。

白井信雄・馬場健司・田中充(2014b)「気候変動の影響実感と緩和・適応に係る意識・行動の関係―長野県飯田市住民の分析」『環境科学会』第27巻第3号、 127-141頁。

白井信雄・田中充・田村誠・安原一哉・原澤英夫・小松利光(2014c)「気候変動適応の理論的枠組みの設定と具体化の試行―気候変動適応策の戦略として」『環境科学会誌』、313-323頁。

馬場健司・松浦正浩・篠田さやか・肱岡靖明・白井信雄・田中充(2012)「ステークホルダー分析に基づく防災・インフラ分野における気候変動適応策実装化への提案―東京都における都市型水害のケーススタディ」『土木学会論文集G(環境)』第68巻第6号、 443-454頁。

法政大学地域研究センター(2015)『気候変動適応ガイドライン―地方自治体における適応の方針作成と推進のために』