梅雨の時期に田植えが始まり、夏の炎天下で腰を曲げての長時間の作業から多く人々を解放したのが農業機械の導入でした。田植えは手作業で、長さ30センチ程の成苗でしたが、現在のような10センチ程の苗、稚苗(ちびょう)を植える田植機が登場し、農作業に大きな変化をもたらしました。

一方、アメリカで開発された2・4-Dという除草剤は、ホルモン型除草剤で,広葉雑草とイネ科植物の体内で植物ホルモンなどの生理現象を制御することによって、除草作業は大きな変化をすることになりました。

日本人の主食といわれながら、本当の意味で日本人がコメをいつでも食べられるようになったのは1965年(昭和40年)頃からです。

農業機械の導入が進んで、田んぼでの労働時間は、1950年(昭和25年)と比較して2015年(平成27年)には10分の1にまで減少したといいます。また、カントリーエレベーター(乾燥・貯蔵施設)の登場などによってコメの生産は著しく拡大しました。

ところが、山あいの農村では、コメ農家の人口が減少し過疎が著しく進んでいます。後継者の不足や宅地からの水の汚染などと闘いながら、懸命にコメを作りを続けている人々がいて、築き上げられた昔ながらの土地・水・緑、そして文化・環境を守っているのです。

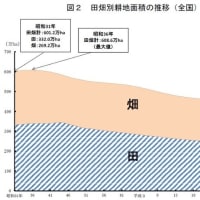

一方で、中国をはじめアジア諸国の急激な人口増加や、異常気象や自然災害、耕地面積の減少・食生活の構造変化などにより、世界の食料事情は危機説が再燃しているといいます。

穀物は、需給のひっ迫と激しい価格変動の時代となり、経済戦略の商品になることが懸念されます。こうした国内外の食料事情のなかで、小規模のコメ農家の存続・支援も見直す必要ではなかと・・・・。