平安時代に 今の小諸城跡の東側に建てた館が起源になっているようです

平安時代に 今の小諸城跡の東側に建てた館が起源になっているようです

その後 大井氏によって前身となる鍋蓋城・乙女城が築城されます

1554年 武田信玄の侵攻により 武田氏の城代によって支配されると

信玄は山本勘助と馬場信房に命じて鍋蓋城・乙女城を取り込んで

縄張りを統合したのが小諸城の原型とのことです

武田氏の滅亡後は 織田氏家臣・徳川氏家臣と支配が移ります

武田氏の滅亡後は 織田氏家臣・徳川氏家臣と支配が移ります

なお 安土桃山から江戸時代にかけて 石垣を構築した近世城郭に改修され

三重の天守閣も建てられたそうです(1626年落雷によって焼失)

城郭は城下町よりも低地にあり 市街地から城内を見渡すことができたとか

このため穴城という別称があります

江戸時代には小諸藩の藩庁が置かれ 明治4年廃藩置県で小諸城は役割を終えます

城跡は 市営公園小諸城址懐古園として整備されており

城跡は 市営公園小諸城址懐古園として整備されており

園内には動物園や遊園地 美術館や藤村記念館などの施設があります

※ 小諸城は 日本100名城(28番)に選定されています

日本一標高の高いところを走った 小海線のSLが展示されていました

『懐古園の案内図』 です クリックすると 大きな写真がご覧になれます

『懐古園の案内図』 です クリックすると 大きな写真がご覧になれます

出てきた写真をもう一度クリックすると 更に大きな写真が出てきます

大手門はこの地下道を通っていきます

地下道を出ると 小諸駅がすぐそこにありました

大手門と三の門の間に 線路が通っているんです

『小諸観光交流館』 です いわゆる観光案内所です

『小諸観光交流館』 です いわゆる観光案内所です

徒歩数分もかからず 大手門公園に到着

クリックすると 大きな写真がご覧になれます

クリックすると 大きな写真がご覧になれます

出てきた写真をもう一度クリックすると 更に大きな写真が出てきます

『小諸城大手門』 です 当時のまま現存している門で 国の重文に指定されています

『小諸城大手門』 です 当時のまま現存している門で 国の重文に指定されています

石垣もみごとです

『大手門の説明』 です 一旦 民有されていたんですね

大手門二階を開館しているそうです

大手門二階を開館しているそうです

※ 4/7~11/11の土日祭日と8月の平日 時間10時~15時

大手門を反対側からみています(城内側)

次は さっきの地下道をくぐって 小諸城の三の門~本丸を見に行きます

『三の門』 小諸の名所観光のシンボルで 国の重文に指定されています

『三の門』 小諸の名所観光のシンボルで 国の重文に指定されています

ご覧のとおり 大手門(城下側)よりも 三の門の方が低い所にあります

『三の門の説明』 です クリックすると 大きな写真がご覧になれます

『三の門の説明』 です クリックすると 大きな写真がご覧になれます

出てきた写真をもう一度クリックすると 更に大きな写真が出てきます

印象的な「懐古園」の文字 徳川宗家16代当主 家達の筆とのこと

振り向いて三の門を裏から見ています

『懐古園の案内』 です クリックすると 大きな写真がご覧になれます

『懐古園の案内』 です クリックすると 大きな写真がご覧になれます

出てきた写真をもう一度クリックすると 更に大きな写真が出てきます

『徴古館』 です 小諸城ゆかりの武具や古文書が展示されています

『徴古館』 です 小諸城ゆかりの武具や古文書が展示されています

徴古館に入ると 右側が展示室(有料)・左側は事務所になっています

100名城のスタンプは 左に曲がって事務所の扉をあけるとスグの所にありました

写真中央に料金所があります 懐古園はこの先  有料です

有料です

共通券:大人500円 小人200円 以下の施設に入れます

(園内散策・動物園・藤村記念館・小諸義塾記念館・徴古館・小山敬三美術館)

散策券:大人300円 小人100円

(園内散策・動物園に入場できる)

今回は小諸城跡の散策ですので 右の遊歩道をゆきます

それにしても立派な石垣です

道路整備のために失った石垣を 当時より大きな石を用いて復元っ

石垣でできたクランク こういうの見るとテンション上がります

こちらは二の丸跡につながる石階段です

『小諸城二の丸』 です 慶長5年(1600年)中山道を進む徳川秀忠を

『小諸城二の丸』 です 慶長5年(1600年)中山道を進む徳川秀忠を

小諸城主・仙石秀久は この二の丸に本陣を置いて迎えたそうです

しかし 上田城の真田昌幸に翻弄され ここ小諸に10日間の足止め・・

そのため秀忠が関ヶ原に遅れてしまったのは有名な逸話です

二の丸跡から 本丸方向をみています

なんとも端正な佇まい・・ 時代劇に使えそうです

こちらは北丸跡です 弓道場になっています

ずいぶん離れています 滅多に当らないのでは

振り返って 本丸方向から二の丸に続く階段をみています

『南丸跡』 です あらゆる所に石垣があります

『南丸跡』 です あらゆる所に石垣があります

『懐古園稲荷神社』 です

『懐古園稲荷神社』 です

城中の繁盛安全・永久大安の守り神です

『黒門橋』 です 本丸の手前にある橋です

『黒門橋』 です 本丸の手前にある橋です

本丸に入るには 紅葉谷という大きな空堀?を越える必要があるんです

大きな石垣を前に 道路が二手に分かれています

左は懐古神社 右は藤村記念館・小山敬三美術館

左は懐古神社 右は藤村記念館・小山敬三美術館

『懐古神社の由来』 です クリックすると 大きな写真がご覧になれます

『懐古神社の由来』 です クリックすると 大きな写真がご覧になれます

出てきた写真をもう一度クリックすると 更に大きな写真が出てきます

『懐古神社』 です 廃藩置県の後に 本丸跡に祀られました

『懐古神社』 です 廃藩置県の後に 本丸跡に祀られました

きれいなお庭があります 本丸庭園だったのかな

懐古神社拝殿です

『鏡石』 です 山本勘助が研磨したと伝えられており

『鏡石』 です 山本勘助が研磨したと伝えられており

勘助が朝夕この鏡石に おのれの顔を映したということです

懐古神社の社務所です 櫓ではありません

さらに奥へ行ってみましょう

天守台に上がる際の注意 この後回りますが・・ 凄そうですね

天守台に上がる際の注意 この後回りますが・・ 凄そうですね

大きな谷が出てきました 「木谷」です 対岸は動物園になっています

大きな谷が出てきました 「木谷」です 対岸は動物園になっています

小諸城は深い谷を空堀として利用しているんです

谷の対岸にある「小諸市動物園」 とは白鶴橋でつながっています

熊やライオンのほか小動物も飼育されています

白鶴橋の途中から撮りました  小諸城本丸 動物園

小諸城本丸 動物園

『富士見台』 です

『富士見台』 です

確かに富士山のある方向ですが この日の景色はこんな感じでした

確かに富士山のある方向ですが この日の景色はこんな感じでした

『馬場』 です 日本さくら名所100選に選定されており

『馬場』 です 日本さくら名所100選に選定されており

4月下旬の桜の開花時期には 多くの花見客が訪れるそうです

馬場を歩いて 天守台に向かいます

馬場にはこんな木も 『桜開花状況観測の木』 です

『天守台』 です 三重の天守閣が建っていたそうです(1626年落雷によって焼失)

『天守台』 です 三重の天守閣が建っていたそうです(1626年落雷によって焼失)

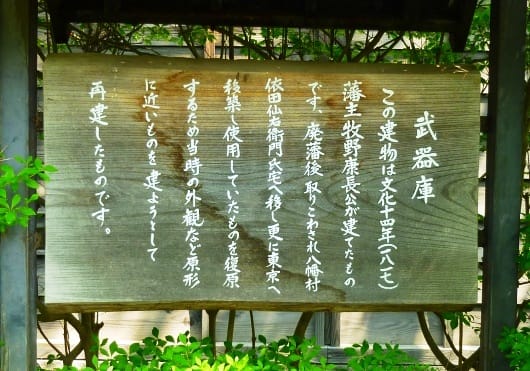

『武器庫』 です

『武器庫』 です

外観のみの見学です

今度は 水の手展望台に行ってみましょう

これは 見晴しが良さそうです

往時は見張りが立っていたようす

城の西側にある千曲川が一望できます それにしてもこの高さ・・

この断崖も天然の要害として利用しているんですね

本丸の北西部 動物園とは反対の方向にも谷が・・ 地獄谷だったかな

小諸城本丸は三方を断崖に囲まれ それを要害としているんですね

天守台に戻ってきました

今度は この天守台に登ってみたいと思います

こちらは『藤村記念館』 です 藤村は7年間小諸で過ごしたそうです

こちらは『藤村記念館』 です 藤村は7年間小諸で過ごしたそうです

小諸なる古城のほとり~ くらいしか知りませんっ

『荒神井戸』 です 城内唯一の井戸とのこと

『荒神井戸』 です 城内唯一の井戸とのこと

天守台への登り口 足元注意・・

この石階段の上が天守台のてっぺんです

天守台にあがりました

天守台から登ってきた階段の方向です 実際にはそんなに登りません

天守台から藤村記念館方向です 花と新緑がきれい

天守台から富士見台のある方向です 馬場が広がっています

天守台から水の手展望台の方向です 思ったより高さを感じます

下をのぞき込んでみました 確かに心臓の悪い方&飲酒している方は危険っ

最後に本丸と動物園の間にある谷です  写真右側が千曲川のある方向です

写真右側が千曲川のある方向です

小諸城は こうした天然の要害をうまく活用するために

城下町よりも低い所に築城されたんですね

次回は 「松本城」 をUPします