前回までで、必要な素材は揃いましたので

あとは、FusionPCBにデータを送信して、基板を発注するだけです

まずは、FusionPCBのWEBサイトにアクセスします

現在はすべて日本語で注文できるので、かなり簡単になりました

WEBサイトのトップページに、「今すぐ発注」ボタンがあるので押します

注文ページが開いたら、「ガーバーファイルの追加」ボタンを押して

保存しておいたデータ(ZIPファイル)をアップロードします

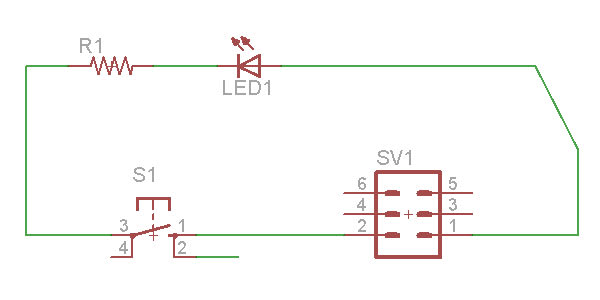

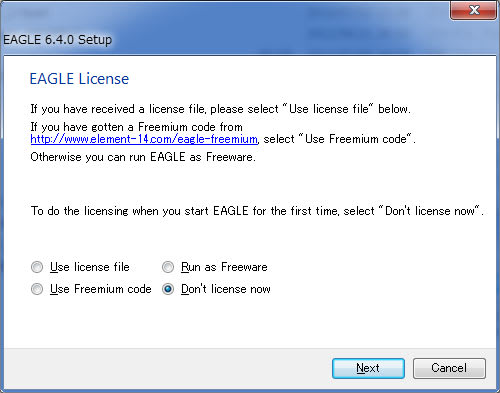

(この時点でエラーが表示されると、作成したガーバーデータに問題があるので

もう一度正しく作成されているか、EAGLEで見直ししてみる必要があります)

アップロードが完了したら、アップロードしたファイルのファイル名と容量が表示されるので

問題なければ「ガーバービュアー」というリンクをクリックして、ガーバーデータの確認をします

意図したとおりに表面、裏面共にできているようなら問題ないので、フォームの入力を続けます

といっても、基本的にデフォルト設定のままでないと価格が跳ね上がるので、ほぼそのままでいいと思いますが

発注毎に変更しそうな項目は

基板サイズ

EAGLEで作成したとおりの基板寸法を入力します

デフォルトでは 100mm x 100mm となっていますが、1mmでも超えると、料金が約 30$程度にあがります

(EAGLEの制限とは異なり面積ではなく長さが上限です)

製造枚数

デフォルトは 10枚ですが、5枚にすることも可能です(基板サイズが 100mm x 100mm を越えなければ価格は同じです)

板厚

これは好みですが、1.6mm未満はすべて同じ価格です。 押しボタンスイッチを実装するような基板なら

1.6mmのほうがいいと思いますが、強度を必要としなければ 1.2mm程度でも十分だと思います

レジスト色

これも好みです。デフォルトは緑ですが、赤や青等選べます。(価格には影響しません)

発注する内容が決まったら、ページ右側に表示されている製造価格が問題ないか確認してください

問題なければ、カートに追加します。

追加注文が無ければ、画面右上の買い物カゴアイコンをクリックして、支払い手続きに進みます

ログインしていなければログイン画面が出ますが、ユーザー登録していない場合は

「新規ユーザー登録」ボタンを押して、ユーザー登録する必要があります

ログイン後、配送先の指定を指定したら配送業者の選択になります

お勧めは、少々高いですが DHLや Fedexのほうがいいと思います

Shingapole Postでもいいとは思いますが、配送期間はまちまちで、荷物の追跡情報の登録ですら

FusionPCBから発送したよ!というメールが届いてから 1週間程度かかります

配送方法を決定したら最後に支払い方法ですが、直接クレジットカードを登録するか

PayPalという決済代行サービスを使用するかの2択です

お勧めは、PayPalの利用する方法です。

若干手数料を取られますが、海外サイトにあちこちクレジットカード番号を入力すりよりは安心だと思います

ちなみに、私は海外取引用に VISAデビットと専用口座を作成し、それをPayPalに登録しています

運用は少々面倒ですが、万が一クレジットカード情報が流出しても、口座にに入金していなければ決済はできません。

というわけで、支払い方法を入力して発注を完了すると、以下の順番にメールが送られてきます

注文受付完了

[SeeedStudio] Your order ************* has been confirmed.

↓

この後、送付したガーバーデータに問題があれば

FusionPCBより問題内容を記載したメールが届くので、対応する必要があります

↓

PCBの製造を開始

[SeeedStudio] Your order ************* PCB in Production.

↓

PCBの発送が完了

[SeeedStudio] Your order ************* has Shipped.

3通目のメールが最後になりますが、そこに注文追跡のボタンがあるので

そこから配送業者の荷物の追跡ができます(実際に登録されるまでにラグがあります)

配送トラブル等が無ければ、無事手元に完成した基板が届きます

あとは、FusionPCBにデータを送信して、基板を発注するだけです

まずは、FusionPCBのWEBサイトにアクセスします

現在はすべて日本語で注文できるので、かなり簡単になりました

WEBサイトのトップページに、「今すぐ発注」ボタンがあるので押します

注文ページが開いたら、「ガーバーファイルの追加」ボタンを押して

保存しておいたデータ(ZIPファイル)をアップロードします

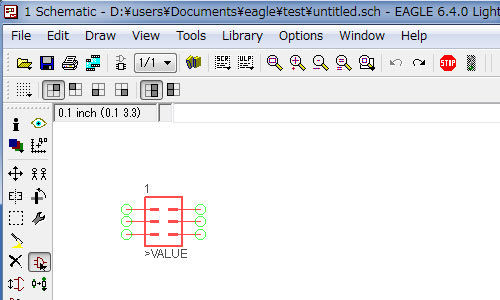

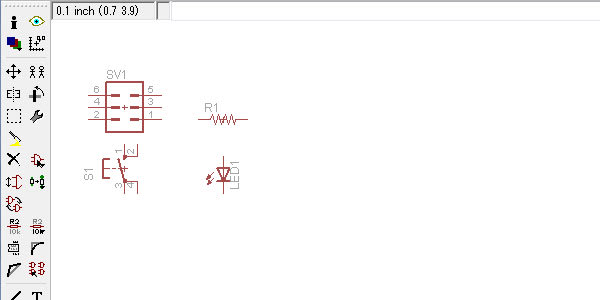

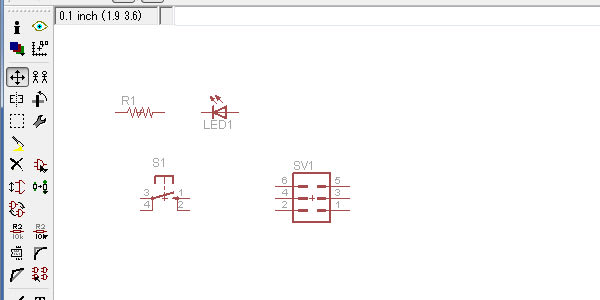

(この時点でエラーが表示されると、作成したガーバーデータに問題があるので

もう一度正しく作成されているか、EAGLEで見直ししてみる必要があります)

アップロードが完了したら、アップロードしたファイルのファイル名と容量が表示されるので

問題なければ「ガーバービュアー」というリンクをクリックして、ガーバーデータの確認をします

意図したとおりに表面、裏面共にできているようなら問題ないので、フォームの入力を続けます

といっても、基本的にデフォルト設定のままでないと価格が跳ね上がるので、ほぼそのままでいいと思いますが

発注毎に変更しそうな項目は

基板サイズ

EAGLEで作成したとおりの基板寸法を入力します

デフォルトでは 100mm x 100mm となっていますが、1mmでも超えると、料金が約 30$程度にあがります

(EAGLEの制限とは異なり面積ではなく長さが上限です)

製造枚数

デフォルトは 10枚ですが、5枚にすることも可能です(基板サイズが 100mm x 100mm を越えなければ価格は同じです)

板厚

これは好みですが、1.6mm未満はすべて同じ価格です。 押しボタンスイッチを実装するような基板なら

1.6mmのほうがいいと思いますが、強度を必要としなければ 1.2mm程度でも十分だと思います

レジスト色

これも好みです。デフォルトは緑ですが、赤や青等選べます。(価格には影響しません)

発注する内容が決まったら、ページ右側に表示されている製造価格が問題ないか確認してください

問題なければ、カートに追加します。

追加注文が無ければ、画面右上の買い物カゴアイコンをクリックして、支払い手続きに進みます

ログインしていなければログイン画面が出ますが、ユーザー登録していない場合は

「新規ユーザー登録」ボタンを押して、ユーザー登録する必要があります

ログイン後、配送先の指定を指定したら配送業者の選択になります

お勧めは、少々高いですが DHLや Fedexのほうがいいと思います

Shingapole Postでもいいとは思いますが、配送期間はまちまちで、荷物の追跡情報の登録ですら

FusionPCBから発送したよ!というメールが届いてから 1週間程度かかります

配送方法を決定したら最後に支払い方法ですが、直接クレジットカードを登録するか

PayPalという決済代行サービスを使用するかの2択です

お勧めは、PayPalの利用する方法です。

若干手数料を取られますが、海外サイトにあちこちクレジットカード番号を入力すりよりは安心だと思います

ちなみに、私は海外取引用に VISAデビットと専用口座を作成し、それをPayPalに登録しています

運用は少々面倒ですが、万が一クレジットカード情報が流出しても、口座にに入金していなければ決済はできません。

というわけで、支払い方法を入力して発注を完了すると、以下の順番にメールが送られてきます

注文受付完了

[SeeedStudio] Your order ************* has been confirmed.

↓

この後、送付したガーバーデータに問題があれば

FusionPCBより問題内容を記載したメールが届くので、対応する必要があります

↓

PCBの製造を開始

[SeeedStudio] Your order ************* PCB in Production.

↓

PCBの発送が完了

[SeeedStudio] Your order ************* has Shipped.

3通目のメールが最後になりますが、そこに注文追跡のボタンがあるので

そこから配送業者の荷物の追跡ができます(実際に登録されるまでにラグがあります)

配送トラブル等が無ければ、無事手元に完成した基板が届きます

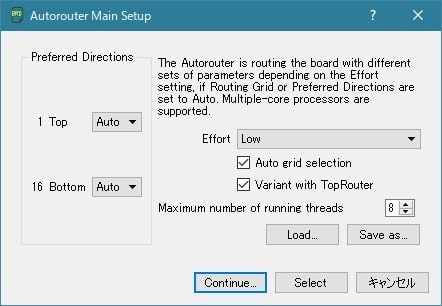

配線幅、間隔の設定

配線幅、間隔の設定

を押して、オートルーターメニューを呼び出します

を押して、オートルーターメニューを呼び出します

で移動モードにしておき

で移動モードにしておき

を押すと

を押すと を押して

を押して

を押すと、レイヤー選択ウインドウが出ます

を押すと、レイヤー選択ウインドウが出ます

を押すと、最初にデザインルールファイルを設定した画面が開きます

を押すと、最初にデザインルールファイルを設定した画面が開きます

アイコンを押して、CAM Proceccerを起動します

アイコンを押して、CAM Proceccerを起動します

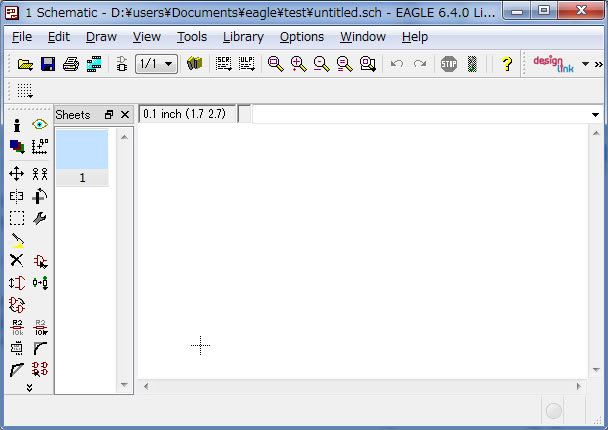

アイコンを押してPCBエディタを起動します

アイコンを押してPCBエディタを起動します

を押すと、編集画面が出ます

を押すと、編集画面が出ます

を押して回転モードにしておき

を押して回転モードにしておき

で

で

ボタンを押し、分離モードにしておき、シルクを分離させたいパーツの+マークあたりで左クリックすると

ボタンを押し、分離モードにしておき、シルクを分離させたいパーツの+マークあたりで左クリックすると を押してホールモードにして、あとはマウスで位置を決めて左クリックすると位置が決まります

を押してホールモードにして、あとはマウスで位置を決めて左クリックすると位置が決まります

になっていました)

になっていました)

から呼び出します

から呼び出します

を押して移動モードにします

を押して移動モードにします を押して、回転モードにします

を押して、回転モードにします

を押して配線モードにします

を押して配線モードにします

を押して複製モードにします

を押して複製モードにします を押して削除モードにします

を押して削除モードにします

を押してスプリットモードにします

を押してスプリットモードにします