フライトシム向けではないのですが、

Arduinoという汎用電子インターフェースを使ってみます

SISMOの

SimCard や、OpenCockpitの

MasterCard 等いくつか所有していますが

これらはLEDやサーボ、ディスプレイ等目的に合った拡張ボードを接続してコントロールする仕組みなのに対し

Arduino は、様々な電子部品を単体でコントロールできるよう設計されたデバイスで

LEDやスイッチ、アナログ、モーター、LCD、ディスプレイ等プログラム次第で大抵のものは動かせます

公式製品以外に多数のメーカーから互換製品が販売されていて、大きさも小型の物から入出力の多いものまで多数種類があり

近年、Raspberry Pi等のワンボードマイコンブームなこともあってか、今はどこでも普通に買えるようになりました

価格も 1,000円~6,000円程度で結構お手軽で、2年ほど前に Arduino UNO R3 を購入したのですが

これだけで何でも出来てしまうので、結構面白くてIoTっぽくセンサーや制御デバイス等活用していました

そこで、Arduinoをコックピット作りに使えないかと思って調べてみると、いくつかのプロジェクトが見つかりました

さすがに Arduino単体では入出力端子の数が少ないので、これだけで全てのスイッチ類をコントロールすることは出来ませんが

汎用のIC等を使ってポートを増やせば、自由度は広がりそうです

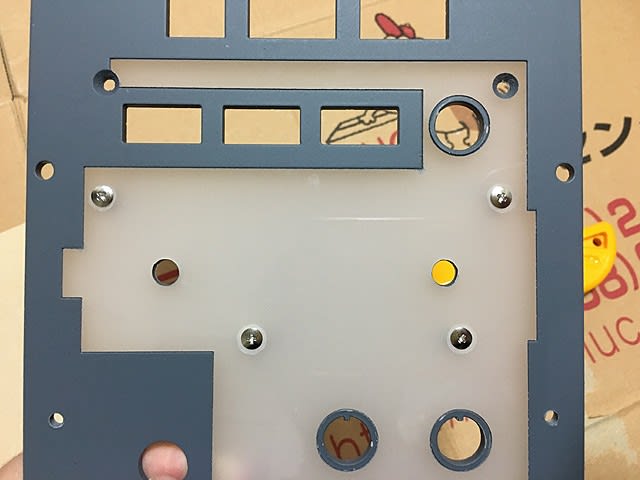

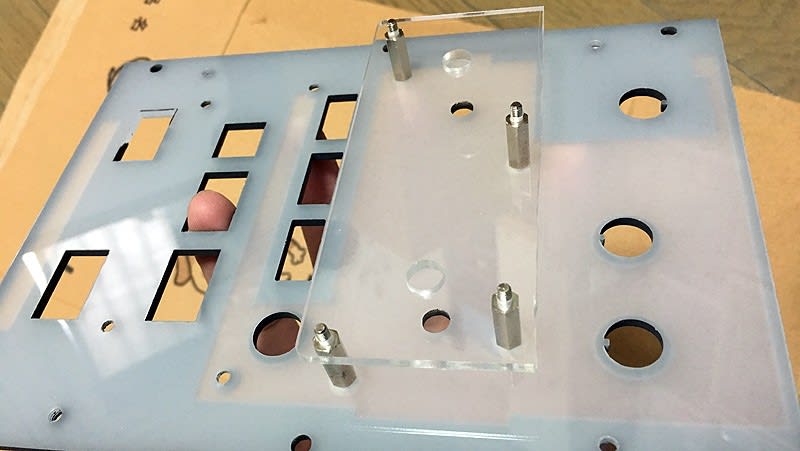

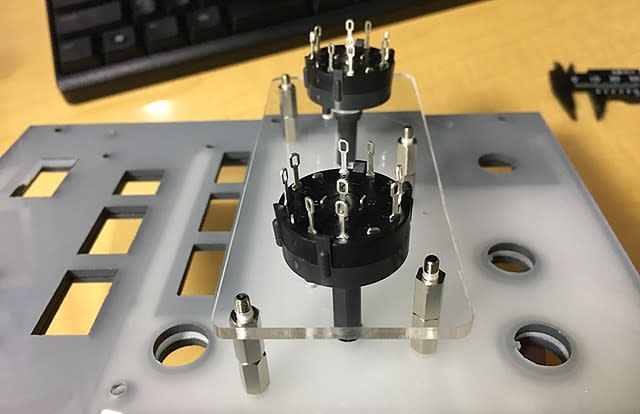

(実は、今回製作している ElectricPanelもArduinoで動かすのを前提で作っていました)

そして、今回はX-Plane11と Arduinoを繋ぐために

ArdSimX というプラグインを使用します

ArdSimXは、P3D(FSX)で言うところの FSUIPC+SIOC のようなイメージですね

SIOCは、OpenCockpitのメインボードや専用のインターフェースをコントロールできますが

ArdSimXは、Arduino という汎用ワンボードマイコンを利用して、各種デバイスをコントロールすることができます

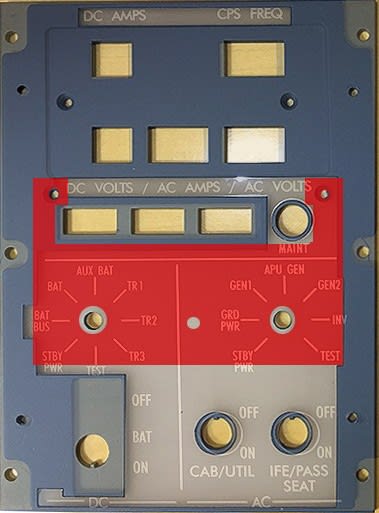

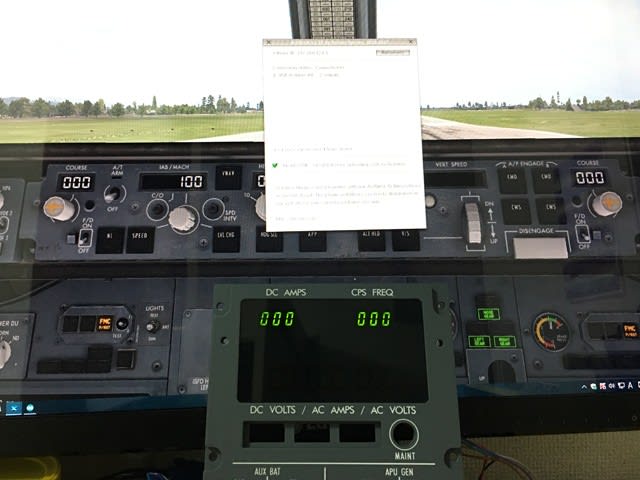

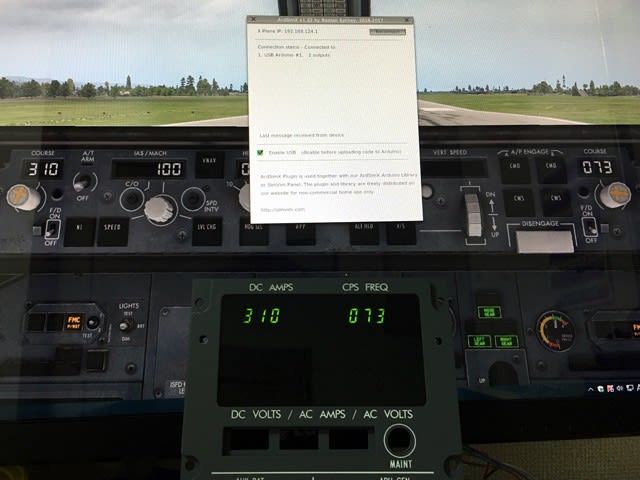

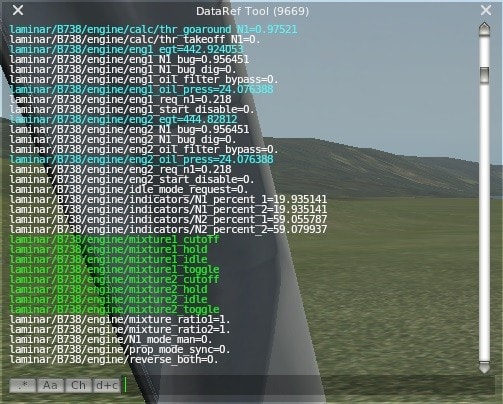

画像:ArdSimX

ArdSimXは、X-Plane11上で動かすプラグインと、Arduinoに書き込むプログラムの2つを組み合わせて

任意に連動させたいデータを指定して動かします

X-Plane11(ArdSimX Plugin) <==> Arduino

他のプログラム等は一切起動する必要はないので、シンプルな構成になりますね

ちなみに ArdSimXは、現在

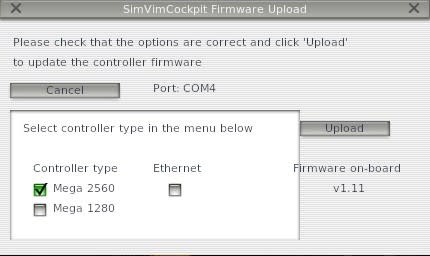

SimVimCockpitという新しいプロジェクトへ移行中です

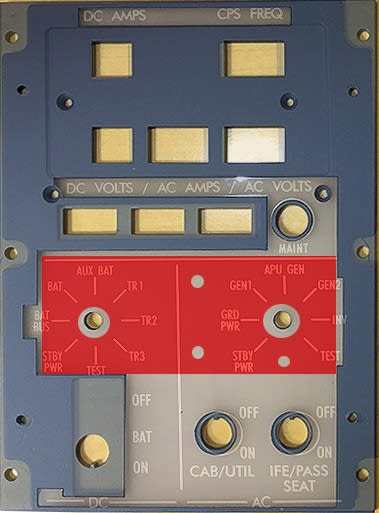

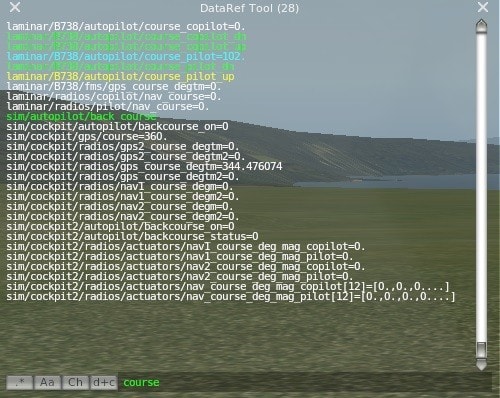

画像:SimVimCockpit

ArdSimXが、基本的に複数の Arduinoを使って機器をコントロールする考え方なのに対して

SimVimCockpitは、できるだけ少ないArduinoで、大量の機器をコントロールしていこうという方向性で

作られているようなので、こちらがリリースされればかなり面白い使い方ができるんじゃないかと思います

また、こちらは有料ですが

AirManagerというツールもあるようです

あまり詳しく調べていませんが、Arduinoを動かすだけでなく Rasberry-Piや、独自の計器パネルのUIを表示できるなど

どちらかというと Prosim737に近いパッケージじゃないかと思います

ちなみに、P3D(FSX)でも数年前から

MobiFlight というプロジェクトが立ち上がっていて

このツールを利用すれば、同じようなことができます

こちらは FSUIPCが間に入るので、SIOCと同じような構成になります

P3D(FSUIPC) <==> MFConnecter <==> Arduino

(X-Planeでも MobiFlightを使えるらしいのですが、今のところ未調査です)

また、今は開発されていないようですが

Link2FS や、直接PMDG737NGXと連動するように作られた

CockpitX というツールも FSUIPCを経由して Arduinoをコントロールすることができます

さて、ということで今回は ArdSimXを使って X-Plane11の アナウンシェーターと

LEDをリンクするところまでやってみようと思います

ArdSimX ダウンロード

公式サイト

ArdSimX ダウンロード

公式サイト のサイトの右側のダウンロードリンクから「ArdSimX X-Plane Plugin」と

「ArdSimX Library」(Arduino用のライブラリ)をダウンロードします

Arduinのセットアップ

Arduinのセットアップ

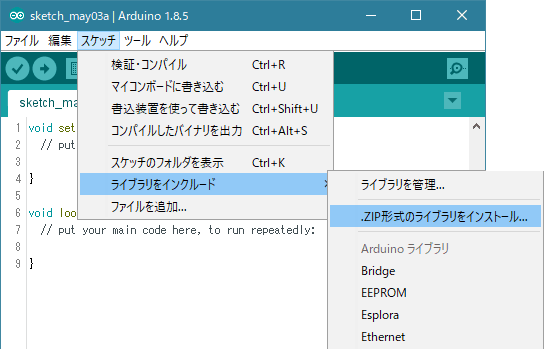

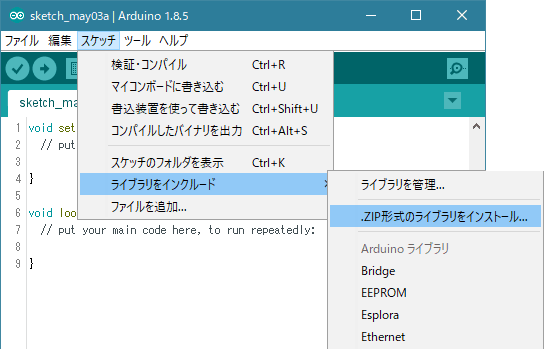

Arduino IDEを起動して、メニューの「スケッチ」→「ライブラリをインクルード」→「.ZIP形式のライブラリをインストール」で

ダウンロードした "ArdSimX_Library.zip" ファイルを読み込みます

Arduinのスケッチ

Arduinのスケッチ

Arduino IDEで、以下のプログラムを書きます

#include <ArdSimX.h>

void setup() {

BoardNumber 1;

}

void loop() {

ArdSimScan;

}

void ProgOut(byte id, float val) {

}

|

基本的なI/O制御はライブラリで処理されるので、非常にシンプルです

をクリックしてコンパイルして、問題なければ

をクリックして Ardinoに書き込みます

これで、Arduino の準備は完了です

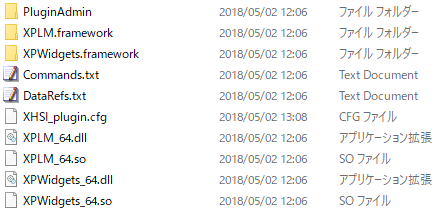

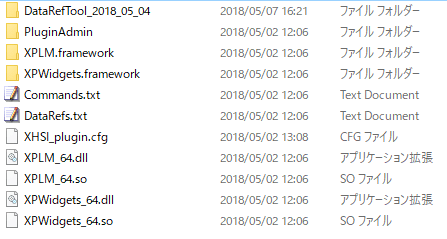

ArdSimXプラグインの準備

ArdSimXプラグインの準備

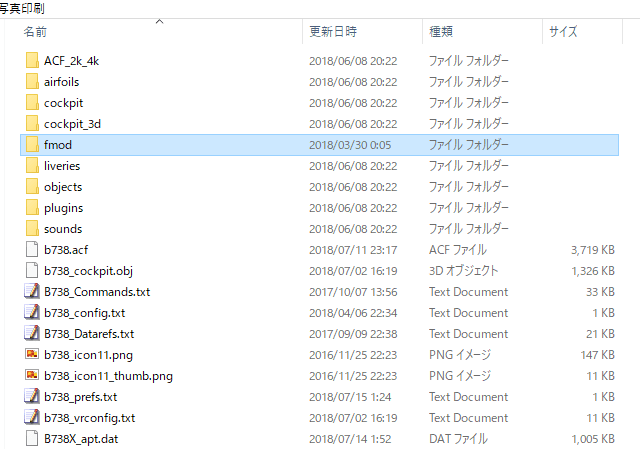

ダウンロードした ArdSimXのプラグインファイル "ArdSimX_Plugin.zip" を展開して、できた "ArdSimX" フォルダを

X-Plane11のインストールフォルダ

\X-Plane 11\Resources\plugins にコピーします

ArdSimX のコンフィグレーション

ArdSimX のコンフィグレーション

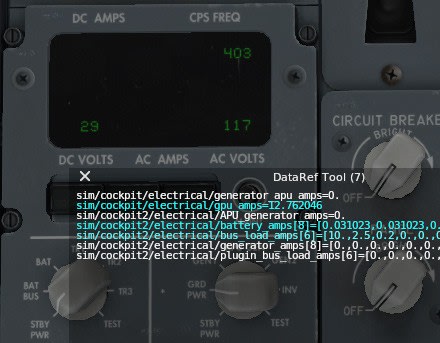

ArdSimXのコンフィグは、基本的には 公式WEBサイトの

コンフィグレーションで作成するようになっています

(公式サイトに

設定ガイド があります)

最初に Arduinoのタイプ、USB接続かLAN接続かを選択し

次に、使用する Arduinoの基板のI/Oピンをクリックして目的のデバイスを選択します(ここでは 13番ピンを選択)

次に、使用したいモジュールの種類を選択(ここでは DIGITAL OUTPUTを選択)すると、出力データの選択欄が出てくるので

その中から、シュミレーターから出力したいデータデータを選択します

左のリストから「Seatbelt Sign On」を選択して「Write」ボタンを押すと、Arduinoのピンに出力が割り当てられます

割り当てが完了したら、「SAVE」ボタンを押してコンフィグファイルを保存します

PCに「data.cfg」というファイルが保存されるので、このファイルを先ほどの ArdSimXのプラグインフォルダの下に移動します

\X-Plane 11\Resources\plugins\ArdSimX

ここまでできたらほぼ準備完了です

LEDの接続

LEDの接続

上で設定した Arduinoの13番ピンに、LEDのアノード(足の長いほう)を接続して

その隣の GNDにLEDのカソード(足の短いほう)を接続します

(LED保護のために、ブレッドボード等で保護抵抗を間に入れてください)

X-PlaneとArduinoの接続

X-PlaneとArduinoの接続

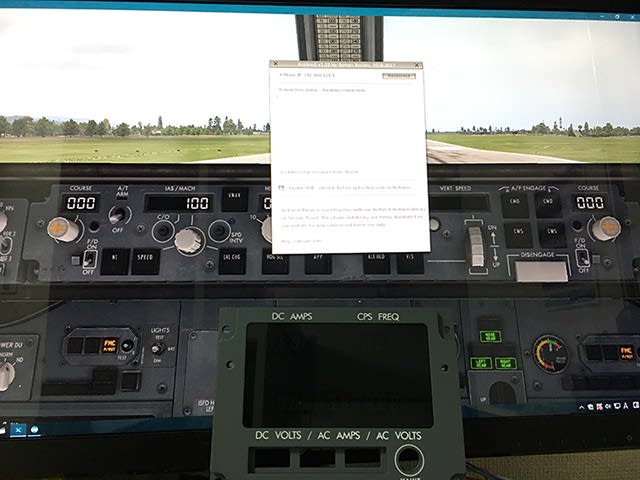

ArduinoとPCを接続して X-Plane11を起動し、B737を呼び出します

メニューの「Plugins」→「ArdSimX」→「Status」をクリックして ArdSimXのステータス画面を開きます

Connection status のリストに「1 USB Arduino #1, 1 outputs」と表示されていれば

ArdSimXプラグインが Arduinoと接続されていることを表しています

おそらくX-Plane11を起動したての状態では、Arduinoと正しく接続できていないと思うので

「Enable USB」のチェックボックスをクリックしてチェックを外し、接続を解除してから

もう一度チェックボックスをクリックして接続してみてください

改めて、Connection status のリストに「1 USB Arduino #1, 1 outputs」が出てくれば接続成功です

この表示が出てこない場合、以下の項目をチェックしてみてください

・ArduinoがPCに接続できていない

・Arduinoにプログラムが正しく書き込まれていない

・Arduinoの状態がおかしい

Arduino本体のリセットボタンで、正常に戻る場合があるので、「Enable USB」のチェックを外し

リセットボタンを押してから、再び「Enable USB」にチェックしてみてください

動作確認

動作確認

737のオーバヘッドの「FASTEN BELTS」スイッチを ONにして

Arduinoに接続した LEDが点灯すれば成功です!

スイッチ等の入力デバイスも、これと同じように割り当てるだけなので

そのままでも ArduinoのI/Oポートの数分は入出力をコントロールできると思います

また、公式サイトのコンフィグでは設定できない項目もあるので

慣れてくれば直接「data.cfg」ファイルを編集して書き換えたほうが早いかもしれません

そのあたりも今度やってみようと思います

ArdSimXとの違い

ArdSimXとの違い

をクリックしてコンパイルして、問題なければ

をクリックしてコンパイルして、問題なければ  をクリックして Ardinoに書き込みます

をクリックして Ardinoに書き込みます