秋になったら始めようと考えていた小積の中央稜ルート左にあるクラックの開拓に、日曜日、安さんと入ることにした。

福岡から来る相方と大分の米良インターを下りたところで待ち合わせ、大崩登山口を目指す。

9時前、登山口につくと、かなりの車が駐車している。そのほとんどが県外ナンバー。紅葉シーズンが始まるこれから、ますます多くな

るだろう。

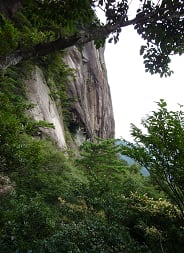

渡渉点より小積を撮影。いつ見ても良い。

アプローチ途中のボルダー。こういうボルダーがごろごろしている。

この木は支えるつもりの気休めか、木休めか。

さっそく、カム2セット、開拓道具、ロープをザックに詰め込んで背負うとかなりの重さになる。20kは超えているだろうか。これ

でアプローチは1時間半。今日はかなり疲労しそうだが、冬壁のトレーニングと割り切れば気分も楽になる。歩くこと1時間40分、小積中

央稜取付着く。

ちょっと腰を下ろすとすぐに寒くなってきた。それもそのはず、ここは標高1000mの上、北面である。夏は快適なところだ。

クラックの取り付きより撮影。長いため、

上部がはっきりとは見えない。

右のフェースは中央稜ルート。

時間はすでに11時前、今日は試登と終了点設置ができれば良しだろう。

クラックを直下から見上げると、目測で優に55mは超えていそうだ。しかも傾斜は強い。

クラックは中も外もコケが多い。試登は苦労しそうだが北側のため、クラックの中は木が生えておらず、掃除は楽そうに見える。しか

し、北面だけに浮石がかなりあるだろう。それがため、落石を想定して、石を投げる方向とビレイヤーの逃げる場所を入念に打ち合わせる。

その後、準備に入る。グランドアップでの開拓は実に刺激的だ。先が見えないだけにどういう場面になるか分からない。そのとき、これ

まで培ってきたスキルが試される。開拓の醍醐だ。と同時に緊張も伴う。そして、予想される疲労を考えると準備は幾分、緩慢になる。そ

の緩慢な動作の中から高揚するのを待つ。

用意したプロテクションは1番から3番までのカムを3セット、その他、小さいカムと大き目のカムを2セット。これを肩にかけると、かなり

の重量になった。これに加え、開拓道具を引き上げるためのバックロープを引かねばならない。これでは人工でもかなり苦労しそうだ。

いよいよ取り付く。

取り付くとすぐにチムニー

コケがびっしりと付いている。

狭く短いチムニーを越えるとオフィズスになる。これが思いのほか悪い。コケが多く、スメアを使える場所が制限されるため、なおさらだ。

この部分で10b位ありそうだ。ここは無理をせず、カムを持って引き上げる。これを越えると、土を被ったチョックストーンや浮石が出

てきた。小さい浮石は遠くへ投げ、チョックストーンは懸垂で下りるときに落とすことし、踏まないように慎重に越える。これを越えると

快適にハンドジャムとフットジャムが効くようになる。

まだ先は遠い。

ここで相方にどれだけ登ったか聞くとおよそ20mと言う。自分では半分は超えていると思ったがさほど登ってはいない。上を見るとまだ先

は長い。

このあたりでも、まだ半分行っていない。

ビレイ点を撮影。高度感はかなりのものだ。

ビレイヤーの顔が判別できない。

先のことを考えると、ここでギアを回収したほうがよかろうと、ロワーダウンしてカムを回収し、登り返す。

3分の2ほど登ったあたりでクラックは真直ぐ凹角へ伸びるものと左の壁のハンドサイズのクラックへと伸びる方向の2方向に分かれるように

なっている。迷わず左へと進む。こちらは、コケがびっしり付いており、それを掘りながらの前進となる。掃除をすればジャムが快適に効

くサイズだ。

しかし、ここまでくるとロープの流れは悪くなり、バックロープの重みも増してくる。おいそれとは登れない。

終了点直下。望遠でないと何をやっているのかわからない。

で、下の写真がズームで撮ったもの。

この部分はハンドがよく決まる。

ここを越えると草付きの小テラスに出た。残ったロープを聞くと2mという。ほぼ50mだ。そして、登り始めての時間は2時間とのこと。

かかった時間は開拓だけに想定内だが、やはり、体感するとその長さは半端ではなかった。

予定通り、ここを終了点に決め、開拓道具の入ったホールバックを引き上げ、ボルトを2本設置の後、掃除をしながら懸垂で下りる。夕刻

が迫っているため、コケの掃除は諦め、次回のため、石や土を落とことに専念したが、人の頭部大の石が結構あり、その処理にかなりの時

間を費やして地上に下りたときは、5時前であった。

懸垂下降の途中で。クラックが分かれる辺り。

試登を終えて。

とにかく、長いの一言。50m近くクラックが続くルートはそんなに無いだろう。

難しい部分は1箇所のみで、あとはジャムが快適にきまる。しかし、じっくり休めるスタンスがないため、(気が付かなかったかもしれない

が)持久力がかなりいりそうである。とはいえ、ジャムががっちり決まるため、休む場所には事欠かない。しかし、足が痛くなり、いつま

でも休んではいられない。

通して登ってみないと分からないが、グレードは10bと言ったところだろうか。

早く完成させ、登りたいものである。

次のピッチを作るかどうかは、それから決めよう。

追記・・・・クラック沿いにボルトが3本、打たれていた。無論、完全に錆びていた。これほどの壁、狙う人が他にいたのは当然のことだ

ろう。しかし、発表はされておらず、終了点もなく、打ち方も不自然なことから、試登のみで終ったようである。

今回、このボルトは撤去し、すべてナチュラルプロテクションのルートとした。

最後に

今回、開拓に加わったミツヤスさん、お疲れ様でした。

彼はトレランでいつも上位に食い込むだけに、タフさは並ではない。

もっと背負わせればよかった。

福岡から来る相方と大分の米良インターを下りたところで待ち合わせ、大崩登山口を目指す。

9時前、登山口につくと、かなりの車が駐車している。そのほとんどが県外ナンバー。紅葉シーズンが始まるこれから、ますます多くな

るだろう。

渡渉点より小積を撮影。いつ見ても良い。

アプローチ途中のボルダー。こういうボルダーがごろごろしている。

この木は支えるつもりの気休めか、木休めか。

さっそく、カム2セット、開拓道具、ロープをザックに詰め込んで背負うとかなりの重さになる。20kは超えているだろうか。これ

でアプローチは1時間半。今日はかなり疲労しそうだが、冬壁のトレーニングと割り切れば気分も楽になる。歩くこと1時間40分、小積中

央稜取付着く。

ちょっと腰を下ろすとすぐに寒くなってきた。それもそのはず、ここは標高1000mの上、北面である。夏は快適なところだ。

クラックの取り付きより撮影。長いため、

上部がはっきりとは見えない。

右のフェースは中央稜ルート。

時間はすでに11時前、今日は試登と終了点設置ができれば良しだろう。

クラックを直下から見上げると、目測で優に55mは超えていそうだ。しかも傾斜は強い。

クラックは中も外もコケが多い。試登は苦労しそうだが北側のため、クラックの中は木が生えておらず、掃除は楽そうに見える。しか

し、北面だけに浮石がかなりあるだろう。それがため、落石を想定して、石を投げる方向とビレイヤーの逃げる場所を入念に打ち合わせる。

その後、準備に入る。グランドアップでの開拓は実に刺激的だ。先が見えないだけにどういう場面になるか分からない。そのとき、これ

まで培ってきたスキルが試される。開拓の醍醐だ。と同時に緊張も伴う。そして、予想される疲労を考えると準備は幾分、緩慢になる。そ

の緩慢な動作の中から高揚するのを待つ。

用意したプロテクションは1番から3番までのカムを3セット、その他、小さいカムと大き目のカムを2セット。これを肩にかけると、かなり

の重量になった。これに加え、開拓道具を引き上げるためのバックロープを引かねばならない。これでは人工でもかなり苦労しそうだ。

いよいよ取り付く。

取り付くとすぐにチムニー

コケがびっしりと付いている。

狭く短いチムニーを越えるとオフィズスになる。これが思いのほか悪い。コケが多く、スメアを使える場所が制限されるため、なおさらだ。

この部分で10b位ありそうだ。ここは無理をせず、カムを持って引き上げる。これを越えると、土を被ったチョックストーンや浮石が出

てきた。小さい浮石は遠くへ投げ、チョックストーンは懸垂で下りるときに落とすことし、踏まないように慎重に越える。これを越えると

快適にハンドジャムとフットジャムが効くようになる。

まだ先は遠い。

ここで相方にどれだけ登ったか聞くとおよそ20mと言う。自分では半分は超えていると思ったがさほど登ってはいない。上を見るとまだ先

は長い。

このあたりでも、まだ半分行っていない。

ビレイ点を撮影。高度感はかなりのものだ。

ビレイヤーの顔が判別できない。

先のことを考えると、ここでギアを回収したほうがよかろうと、ロワーダウンしてカムを回収し、登り返す。

3分の2ほど登ったあたりでクラックは真直ぐ凹角へ伸びるものと左の壁のハンドサイズのクラックへと伸びる方向の2方向に分かれるように

なっている。迷わず左へと進む。こちらは、コケがびっしり付いており、それを掘りながらの前進となる。掃除をすればジャムが快適に効

くサイズだ。

しかし、ここまでくるとロープの流れは悪くなり、バックロープの重みも増してくる。おいそれとは登れない。

終了点直下。望遠でないと何をやっているのかわからない。

で、下の写真がズームで撮ったもの。

この部分はハンドがよく決まる。

ここを越えると草付きの小テラスに出た。残ったロープを聞くと2mという。ほぼ50mだ。そして、登り始めての時間は2時間とのこと。

かかった時間は開拓だけに想定内だが、やはり、体感するとその長さは半端ではなかった。

予定通り、ここを終了点に決め、開拓道具の入ったホールバックを引き上げ、ボルトを2本設置の後、掃除をしながら懸垂で下りる。夕刻

が迫っているため、コケの掃除は諦め、次回のため、石や土を落とことに専念したが、人の頭部大の石が結構あり、その処理にかなりの時

間を費やして地上に下りたときは、5時前であった。

懸垂下降の途中で。クラックが分かれる辺り。

試登を終えて。

とにかく、長いの一言。50m近くクラックが続くルートはそんなに無いだろう。

難しい部分は1箇所のみで、あとはジャムが快適にきまる。しかし、じっくり休めるスタンスがないため、(気が付かなかったかもしれない

が)持久力がかなりいりそうである。とはいえ、ジャムががっちり決まるため、休む場所には事欠かない。しかし、足が痛くなり、いつま

でも休んではいられない。

通して登ってみないと分からないが、グレードは10bと言ったところだろうか。

早く完成させ、登りたいものである。

次のピッチを作るかどうかは、それから決めよう。

追記・・・・クラック沿いにボルトが3本、打たれていた。無論、完全に錆びていた。これほどの壁、狙う人が他にいたのは当然のことだ

ろう。しかし、発表はされておらず、終了点もなく、打ち方も不自然なことから、試登のみで終ったようである。

今回、このボルトは撤去し、すべてナチュラルプロテクションのルートとした。

最後に

今回、開拓に加わったミツヤスさん、お疲れ様でした。

彼はトレランでいつも上位に食い込むだけに、タフさは並ではない。

もっと背負わせればよかった。