飫肥の続き。

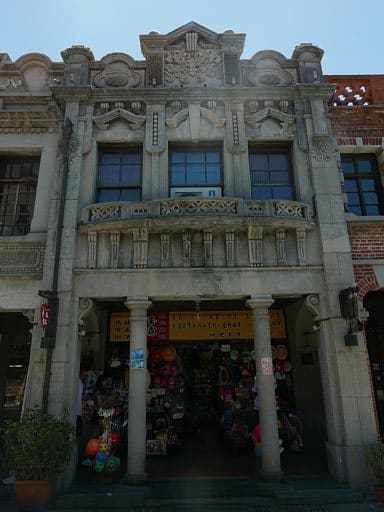

今日のランチは飫肥武家屋敷のいちばん上手の筋「横馬場」にある、服部亭にて。

ここの建物も素晴らしそうなので、見学しやすいように11時オープン早々で予約しておいたのだった。

うわ~~こんなお屋敷で食べられるってわくわくする!

飫肥を代表する山林地主だった服部新兵衛が、1911(明治44)年に京都から大工と庭師を呼んで建てた屋敷。

敷地は約1000坪あるとか!

門を入って正面の玄関を目指して歩いて行くが、ふと左手を見ると、おや、これは・・・擬洋風?

和館の入口にアーチ型の扉がついている。

そして壁も、ラチス格子!?変わっているなぁ!あとで見学させてもらおう~~

係りの方について廊下をくねくね進み、いちばん奥の座敷の視界の開けた席に案内された。

うわぁ、いいな!1人だと変な端っこの席にやられることも少なくないが、ここは特等席じゃないの!

服部家は飫肥杉の山林経営で財をなした豪商で、飫肥の御三家のひとつと言われた。

高台に建ち下手に向かって広大な庭が開けたこの邸宅からは飫肥のまちを一望できる。

さて、お料理が出てくるまでの間、洋室を見せてもらう。

おぉ~~っ、外観は入口部分を除いて全く和館としか思えなかったが、これは完全な洋室だな!

外と内のギャップがすごい。。。

中央にぶら下がる照明の座の部分は葉っぱをモチーフにしたこんな木製の装飾がついている。

腰高窓が洋室らしい。欄間部分はラチス。

あちらのドアは玄関へ続く。

玄関がこれまた面白い!玄関と部屋との間には垂れ壁で仕切られた1畳ほどの小さなスペースがあり、

部屋との40センチほどの段差を緩和するための踏み台が設置されていた。

見上げると、アーガイル模様みたいなひし形の変わり格天井だ!

仕切りの垂れ壁にはくるんくるんと巻いた飾りがついている。

面白い形。

玄関ホールの上も、格天井。こちらも斜め45度のラチス格子。格間に貼られた板もデザインされている。

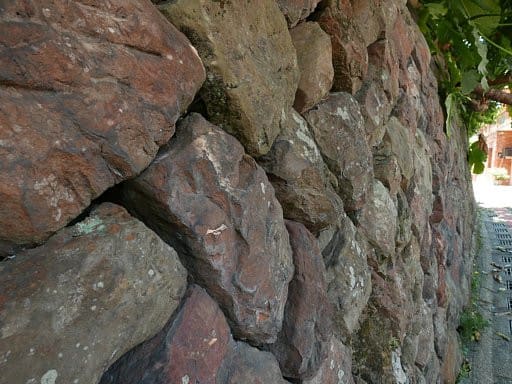

玄関先へ出てみる。この踏み石は、さっきの踏み台と同じデザインで石造だな。あちらは木製。

外へちょっと出てみよう。ポーチの見上げも、またラチス格子だった。

お料理ができたと呼ばれて席へ戻る。1620円の服部膳は品数も多くて満足!甘~い卵焼きも味わえた。

何とスイーツとドリンクまでついていた。野の花が添えられているのが素敵・・・

お抹茶とコーヒーの二択だったので、ちょっと気分を変えてコーヒーを頼んでみた。我ながら珍しい(笑)。

最近、大丈夫なコーヒーがあると気づいたのだ。

食事のあとも、建物内を見学させてもらう。かなり広そうだな!

続く。

今日のランチは飫肥武家屋敷のいちばん上手の筋「横馬場」にある、服部亭にて。

ここの建物も素晴らしそうなので、見学しやすいように11時オープン早々で予約しておいたのだった。

うわ~~こんなお屋敷で食べられるってわくわくする!

飫肥を代表する山林地主だった服部新兵衛が、1911(明治44)年に京都から大工と庭師を呼んで建てた屋敷。

敷地は約1000坪あるとか!

門を入って正面の玄関を目指して歩いて行くが、ふと左手を見ると、おや、これは・・・擬洋風?

和館の入口にアーチ型の扉がついている。

そして壁も、ラチス格子!?変わっているなぁ!あとで見学させてもらおう~~

係りの方について廊下をくねくね進み、いちばん奥の座敷の視界の開けた席に案内された。

うわぁ、いいな!1人だと変な端っこの席にやられることも少なくないが、ここは特等席じゃないの!

服部家は飫肥杉の山林経営で財をなした豪商で、飫肥の御三家のひとつと言われた。

高台に建ち下手に向かって広大な庭が開けたこの邸宅からは飫肥のまちを一望できる。

さて、お料理が出てくるまでの間、洋室を見せてもらう。

おぉ~~っ、外観は入口部分を除いて全く和館としか思えなかったが、これは完全な洋室だな!

外と内のギャップがすごい。。。

中央にぶら下がる照明の座の部分は葉っぱをモチーフにしたこんな木製の装飾がついている。

腰高窓が洋室らしい。欄間部分はラチス。

あちらのドアは玄関へ続く。

玄関がこれまた面白い!玄関と部屋との間には垂れ壁で仕切られた1畳ほどの小さなスペースがあり、

部屋との40センチほどの段差を緩和するための踏み台が設置されていた。

見上げると、アーガイル模様みたいなひし形の変わり格天井だ!

仕切りの垂れ壁にはくるんくるんと巻いた飾りがついている。

面白い形。

玄関ホールの上も、格天井。こちらも斜め45度のラチス格子。格間に貼られた板もデザインされている。

玄関先へ出てみる。この踏み石は、さっきの踏み台と同じデザインで石造だな。あちらは木製。

外へちょっと出てみよう。ポーチの見上げも、またラチス格子だった。

お料理ができたと呼ばれて席へ戻る。1620円の服部膳は品数も多くて満足!甘~い卵焼きも味わえた。

何とスイーツとドリンクまでついていた。野の花が添えられているのが素敵・・・

お抹茶とコーヒーの二択だったので、ちょっと気分を変えてコーヒーを頼んでみた。我ながら珍しい(笑)。

最近、大丈夫なコーヒーがあると気づいたのだ。

食事のあとも、建物内を見学させてもらう。かなり広そうだな!

続く。