三角からの続き。

雨の三角を後にし、少し内陸の方へ。

熊本は石橋がたくさんあり、一度石橋ばかり巡る旅もしてみたいと思っていた。

Tさんが事前に入手しておいてくれた資料に「石橋ぐるりたび」というのがあり、これがまさに石橋

ばかりかなり詳しく載っているのだ。一番有名な通潤橋は、熊本空港から阿蘇寄りの場所にあるため

今回は諦めたが、比較的近い場所にあるいくつかの石橋を見に行こうということで、美里町の方へ走る。

しかし、、、走っていたら見つかるだろうと高をくくっていたら、気づかず通り過ぎることいくつか。。。

愛媛の屋根付き橋のように、案内板が出ているかと思ったがなく、この辺かと目星をつけて集落内に

入り込んで探してみても見つからない。。。人がいたので聞いてみても、詳しい場所は分からず。

震災で崩れているかも、との話も。

集落の中の建物も損壊したまま手をつけられていないところが見られた。。。

雨も降っているしカフェでお昼にし、店員さんに近くの石橋をの場所を尋ねてみるが、首をかしげ。。。

地元の人は身近すぎてあまり知らないのだろうか。

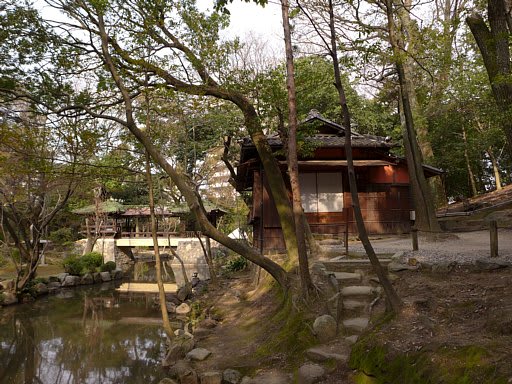

食事後にごく近くと思われる小筵(こむしろ)橋を探して少し歩くと・・・あった!!やっと見つけた。

ほんとにひっそりと・・・木々に隠れるようにして 橋はあった。幅は約1.5m、人しか通れない。

谷が木の枝に覆われてしまっているが、欄干はめちゃくちゃ低くて、見通しがよければ怖いだろうな。。。

擬態しているような小筵橋。

おや、よく見るとちかくに2~3台の駐車スペースがあるじゃないの。説明板もあった。

そこから「恋人の聖地」という案内板が見えた。それは川が二股に分かれたところに

「二俣渡」「二俣福良渡」の2つの橋が並んで架かっているスポット。橋のアーチの影が時間によって

ハート型に見えるという。

・・・恋人の聖地はともかく・・・(汗)石橋が2つ一度に見れるというのでもちろん行ってみる。

今年の台風で九州もかなり雨が降ったようで、川沿いの道も崩れかけているところが目につく。

5分ぐらい歩くと道が行き止まりになった。あっ、あれか!!

ところが、、、左側の「二俣渡」はブルーシートがかぶせられていた。アーチの形は残っているものの

路面部分が崩れ落ちているのがわかる。うわぁ・・・痛々しい。。。先の熊本地震の被害だな。

上の写真では骸骨のように見えるが(汗)後ろにあるのは別の橋。車を通すために並べて

架けられたと見える。

ミニパトがやってきた。窓が開いて、おまわりさんが顔を出した。

「どこから来たんですか」「大阪です」「観光ですか」「そうです。石橋を見に来たんです」

「この橋は震災で崩れてしまってね、もう石が流されてしまったんで修復は難しいでしょうな」

「え~そうなんですか、残念ですね。。。」「じゃ、よい旅を」おまわりさんはUターンして去っていった。

・・・台風が来るという中うろうろしているから怒られるのかと思ったのに、いい人だった(笑)

崩れた二俣渡をよく見ようと、無事だった手前の「二俣福良渡」を渡っているときにふと横を見たら・・・

うわぁ!!こちらにも石橋が!!

手前にあるのがさっき車で走っていた国道218号であり、その奥に巨大なアーチがドカ~ンと。

高い!大きい!深い谷をまたぐにはこのぐらいのアーチになるのだろう。

よく見ると、左右にも小さなアーチが見え隠れする。うぉ~っ、3連アーチだったのか!興奮!!

さて、二俣橋はやはり途中で途切れていた。右側が昭和戦前ぐらいと見える車用のコンクリート造

アーチ橋。美しい橋だが、1829(文政12)年架橋の二俣渡と並ぶとやはり風格が違う。

横の橋があるから川向こうの住民もたちまち不自由になることはないのは幸いだが、それだけに

復旧は後回しになるだろう。。

しかし、こんな状態になってもアーチを形作っている一番下の石の列だけは崩れず保っているのがすごい。

アーチが構造上いかに安定し強固であるかを証明している。熊本城の石垣の角の算木積みも同じだ。

一方福良渡の方は無傷のようだ。架橋の方向が明暗を分けたのだろうか。

国道へ戻り、さっきのデカイ石橋「年祢(としね)橋」を見に行こう。こちらは結構幅もある。

すぐ横に国道の橋があってうまく見れないのだが、3連と思っていたアーチは4連であることが分かった。

これだけ高さのアーチ橋、相当大変な工事だっただろうな。。。大正13年と書かれているので

石橋の中では比較的新しい方だろう。コンクリート造に変わる直前の時代の石橋かもしれない。

反対側の川原から見上げればきれいな4連のアーチが見えるだろうが、谷は深くここから

下りることはできない。さっきの福良渡のあたりからザバザバと沢歩きすれば行けるだろうが・・・

おや、その沢を歩いている人がいる!?カメラを投げて下から撮ってもらおうか!?なんて(笑)

ここにも数台の駐車スペースと説明板が整備されていた。しかしそこまでしてあるのに何で車から

橋の場所が分かる案内看板がないのかなぁ??

この年祢橋のたもとには、靴が揃えて置かれていた・・・・ブルッ

石橋めぐりはまだ続く。

幽玄な雰囲気の写真に惹かれた馬門橋を見にもう少し東へ走る。駐車スペースが見えたがカラーコーンが

置かれている。下りていく小道もふさがれているな。ここも地震で被害を受けたのだろうか。。。

雨が強くなってきたので退散し、佐俣の湯という温泉に入りに行こう。

ここは九州八十八湯めぐりのひとつにもなっている。実は私、最近このスタンプラリーにハマっているのだ(笑)。

別に豪華賞品をもらえるわけでもないのだが、やっぱり集めたくなるんだな~~

ここにリストアップされているのはやっぱりいい温泉なので、旅のルートに組み込んでいる。

始めたのは割と遅めで、別府通いなど温泉旅をしだしてからもしばらくはやって

いなかったので、

苦労して行ったのにスタンプを押していないところや、御湯印帳を忘れて押していないところも結構あり(汗)

順次再訪していっているが、阿蘇の地獄温泉清風荘や垂玉温泉山口旅館など、地震で壊滅的な被害を受け

休業を強いられているところもあり心が痛む。。。復活されたらすぐに再訪してスタンプを押したい。

佐俣の湯も期待に違わずいいお湯だった。雨が弱まったときを見計らって露天風呂も楽しんだ。

そろそろ宿に向かおうと来た道を戻りながら、最後にもうひとつ石橋を。

国道からも見えた山崎橋。脇道を下りぐるっと回って集落の細い道へ入って行く。

おぉ~~かわいい!美形!!

車一切通るべからず。

橋のたもとには木の幹に溶け込んだお地蔵さんがあったり、横の小さなダムも雰囲気いいね!

石垣めぐりは宝探しみたいで面白いな!

続く。

雨の三角を後にし、少し内陸の方へ。

熊本は石橋がたくさんあり、一度石橋ばかり巡る旅もしてみたいと思っていた。

Tさんが事前に入手しておいてくれた資料に「石橋ぐるりたび」というのがあり、これがまさに石橋

ばかりかなり詳しく載っているのだ。一番有名な通潤橋は、熊本空港から阿蘇寄りの場所にあるため

今回は諦めたが、比較的近い場所にあるいくつかの石橋を見に行こうということで、美里町の方へ走る。

しかし、、、走っていたら見つかるだろうと高をくくっていたら、気づかず通り過ぎることいくつか。。。

愛媛の屋根付き橋のように、案内板が出ているかと思ったがなく、この辺かと目星をつけて集落内に

入り込んで探してみても見つからない。。。人がいたので聞いてみても、詳しい場所は分からず。

震災で崩れているかも、との話も。

集落の中の建物も損壊したまま手をつけられていないところが見られた。。。

雨も降っているしカフェでお昼にし、店員さんに近くの石橋をの場所を尋ねてみるが、首をかしげ。。。

地元の人は身近すぎてあまり知らないのだろうか。

食事後にごく近くと思われる小筵(こむしろ)橋を探して少し歩くと・・・あった!!やっと見つけた。

ほんとにひっそりと・・・木々に隠れるようにして 橋はあった。幅は約1.5m、人しか通れない。

谷が木の枝に覆われてしまっているが、欄干はめちゃくちゃ低くて、見通しがよければ怖いだろうな。。。

擬態しているような小筵橋。

おや、よく見るとちかくに2~3台の駐車スペースがあるじゃないの。説明板もあった。

そこから「恋人の聖地」という案内板が見えた。それは川が二股に分かれたところに

「二俣渡」「二俣福良渡」の2つの橋が並んで架かっているスポット。橋のアーチの影が時間によって

ハート型に見えるという。

・・・恋人の聖地はともかく・・・(汗)石橋が2つ一度に見れるというのでもちろん行ってみる。

今年の台風で九州もかなり雨が降ったようで、川沿いの道も崩れかけているところが目につく。

5分ぐらい歩くと道が行き止まりになった。あっ、あれか!!

ところが、、、左側の「二俣渡」はブルーシートがかぶせられていた。アーチの形は残っているものの

路面部分が崩れ落ちているのがわかる。うわぁ・・・痛々しい。。。先の熊本地震の被害だな。

上の写真では骸骨のように見えるが(汗)後ろにあるのは別の橋。車を通すために並べて

架けられたと見える。

ミニパトがやってきた。窓が開いて、おまわりさんが顔を出した。

「どこから来たんですか」「大阪です」「観光ですか」「そうです。石橋を見に来たんです」

「この橋は震災で崩れてしまってね、もう石が流されてしまったんで修復は難しいでしょうな」

「え~そうなんですか、残念ですね。。。」「じゃ、よい旅を」おまわりさんはUターンして去っていった。

・・・台風が来るという中うろうろしているから怒られるのかと思ったのに、いい人だった(笑)

崩れた二俣渡をよく見ようと、無事だった手前の「二俣福良渡」を渡っているときにふと横を見たら・・・

うわぁ!!こちらにも石橋が!!

手前にあるのがさっき車で走っていた国道218号であり、その奥に巨大なアーチがドカ~ンと。

高い!大きい!深い谷をまたぐにはこのぐらいのアーチになるのだろう。

よく見ると、左右にも小さなアーチが見え隠れする。うぉ~っ、3連アーチだったのか!興奮!!

さて、二俣橋はやはり途中で途切れていた。右側が昭和戦前ぐらいと見える車用のコンクリート造

アーチ橋。美しい橋だが、1829(文政12)年架橋の二俣渡と並ぶとやはり風格が違う。

横の橋があるから川向こうの住民もたちまち不自由になることはないのは幸いだが、それだけに

復旧は後回しになるだろう。。

しかし、こんな状態になってもアーチを形作っている一番下の石の列だけは崩れず保っているのがすごい。

アーチが構造上いかに安定し強固であるかを証明している。熊本城の石垣の角の算木積みも同じだ。

一方福良渡の方は無傷のようだ。架橋の方向が明暗を分けたのだろうか。

国道へ戻り、さっきのデカイ石橋「年祢(としね)橋」を見に行こう。こちらは結構幅もある。

すぐ横に国道の橋があってうまく見れないのだが、3連と思っていたアーチは4連であることが分かった。

これだけ高さのアーチ橋、相当大変な工事だっただろうな。。。大正13年と書かれているので

石橋の中では比較的新しい方だろう。コンクリート造に変わる直前の時代の石橋かもしれない。

反対側の川原から見上げればきれいな4連のアーチが見えるだろうが、谷は深くここから

下りることはできない。さっきの福良渡のあたりからザバザバと沢歩きすれば行けるだろうが・・・

おや、その沢を歩いている人がいる!?カメラを投げて下から撮ってもらおうか!?なんて(笑)

ここにも数台の駐車スペースと説明板が整備されていた。しかしそこまでしてあるのに何で車から

橋の場所が分かる案内看板がないのかなぁ??

この年祢橋のたもとには、靴が揃えて置かれていた・・・・ブルッ

石橋めぐりはまだ続く。

幽玄な雰囲気の写真に惹かれた馬門橋を見にもう少し東へ走る。駐車スペースが見えたがカラーコーンが

置かれている。下りていく小道もふさがれているな。ここも地震で被害を受けたのだろうか。。。

雨が強くなってきたので退散し、佐俣の湯という温泉に入りに行こう。

ここは九州八十八湯めぐりのひとつにもなっている。実は私、最近このスタンプラリーにハマっているのだ(笑)。

別に豪華賞品をもらえるわけでもないのだが、やっぱり集めたくなるんだな~~

ここにリストアップされているのはやっぱりいい温泉なので、旅のルートに組み込んでいる。

始めたのは割と遅めで、別府通いなど温泉旅をしだしてからもしばらくはやって

いなかったので、

苦労して行ったのにスタンプを押していないところや、御湯印帳を忘れて押していないところも結構あり(汗)

順次再訪していっているが、阿蘇の地獄温泉清風荘や垂玉温泉山口旅館など、地震で壊滅的な被害を受け

休業を強いられているところもあり心が痛む。。。復活されたらすぐに再訪してスタンプを押したい。

佐俣の湯も期待に違わずいいお湯だった。雨が弱まったときを見計らって露天風呂も楽しんだ。

そろそろ宿に向かおうと来た道を戻りながら、最後にもうひとつ石橋を。

国道からも見えた山崎橋。脇道を下りぐるっと回って集落の細い道へ入って行く。

おぉ~~かわいい!美形!!

車一切通るべからず。

橋のたもとには木の幹に溶け込んだお地蔵さんがあったり、横の小さなダムも雰囲気いいね!

石垣めぐりは宝探しみたいで面白いな!

続く。