現代人は「座位(股関節屈曲)の時間が長いため、大殿筋(股関節を伸展する筋肉)があまり働かず弱っている」人が多いです。

中には「大殿筋が存在しないように感じる」と訴える方もいます。

大殿筋がとても弱っている場合は、「大殿筋エクササイズ」を行い、「大殿筋の収縮・弛緩」を思い出してゆく必要があります。

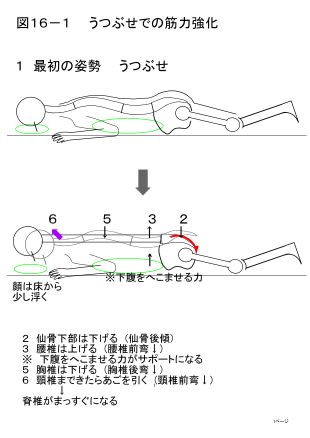

1 おなかの下にクッションを入れ、うつぶせになります。うつぶせが大変な場合は「横向きになり両脚を曲げた姿勢」でもよいです。

2 大殿筋の表面を触り、力が抜けている(=やわらかくだらんとしている)ことを確認します(注1)。

3 おしり(仙骨下部)を足の方向に下げ、仙骨を後傾します。

その際、①「肛門をしめ頭頂方向に引き上げながら」②「左右のおしりを中央に寄せるように力を入れ」大殿筋を収縮させます。

ただし、力を入れすぎると梨状筋・大腿裏の筋・腸腰筋などが収縮してしまうので、収縮は50%位の強さにします(注2)。

4 表面を触り、力が入っている(筋肉が隆起し硬くなっている)ことを確認します。

5 5秒くらいしたら、力を抜きます。

6 表面を触り、力が抜けていることを確認します。

※1セット2回程度、1日2~3セット、週3~5日を目安に行います(注3)。朝・昼・晩など間隔をあけてください。

(注1)大殿筋に力が入りにくい人は、力を抜くのも苦手なことが多いです。

筋肉は「しっかり弛緩できないと、収縮もしにくくなってしまう」ので、「収縮の前後に弛緩しているか確認する」ことは、重要です。

筋肉が弛緩できないときは、「筋肉に乳酸・カルシウムがたまり、短縮・収縮したままになっている」ことが多いです。

ですから、筋肉が弛緩できないときは、「深呼吸をしたり、大殿筋の表面を軽くさすり血行をよくすることで、大殿筋に酸素を供給する」と、乳酸・カルシウムが分解・分離され、弛緩しやすくなります。

血行をよくするには、「ビニールで包んだ蒸しタオル」をあて、温めてもよいです。

(注2)大殿筋が収縮すると、「股関節は伸展するかもしくは動かない」はずです。

しかし、腸腰筋が収縮すると、「股関節が屈曲するかもしくは動かない」となります。

見た目では分かりにくいので、大殿筋の表面を触り、「大殿筋が収縮しているか否か」を直接確認するとよいです。

(注3)うまく収縮しない・弛緩しない場合は、「大殿筋エクササイズ」の回数を減らし、「呼吸エクササイズ」などを先に行ってください。

中には「大殿筋が存在しないように感じる」と訴える方もいます。

大殿筋がとても弱っている場合は、「大殿筋エクササイズ」を行い、「大殿筋の収縮・弛緩」を思い出してゆく必要があります。

1 おなかの下にクッションを入れ、うつぶせになります。うつぶせが大変な場合は「横向きになり両脚を曲げた姿勢」でもよいです。

2 大殿筋の表面を触り、力が抜けている(=やわらかくだらんとしている)ことを確認します(注1)。

3 おしり(仙骨下部)を足の方向に下げ、仙骨を後傾します。

その際、①「肛門をしめ頭頂方向に引き上げながら」②「左右のおしりを中央に寄せるように力を入れ」大殿筋を収縮させます。

ただし、力を入れすぎると梨状筋・大腿裏の筋・腸腰筋などが収縮してしまうので、収縮は50%位の強さにします(注2)。

4 表面を触り、力が入っている(筋肉が隆起し硬くなっている)ことを確認します。

5 5秒くらいしたら、力を抜きます。

6 表面を触り、力が抜けていることを確認します。

※1セット2回程度、1日2~3セット、週3~5日を目安に行います(注3)。朝・昼・晩など間隔をあけてください。

(注1)大殿筋に力が入りにくい人は、力を抜くのも苦手なことが多いです。

筋肉は「しっかり弛緩できないと、収縮もしにくくなってしまう」ので、「収縮の前後に弛緩しているか確認する」ことは、重要です。

筋肉が弛緩できないときは、「筋肉に乳酸・カルシウムがたまり、短縮・収縮したままになっている」ことが多いです。

ですから、筋肉が弛緩できないときは、「深呼吸をしたり、大殿筋の表面を軽くさすり血行をよくすることで、大殿筋に酸素を供給する」と、乳酸・カルシウムが分解・分離され、弛緩しやすくなります。

血行をよくするには、「ビニールで包んだ蒸しタオル」をあて、温めてもよいです。

(注2)大殿筋が収縮すると、「股関節は伸展するかもしくは動かない」はずです。

しかし、腸腰筋が収縮すると、「股関節が屈曲するかもしくは動かない」となります。

見た目では分かりにくいので、大殿筋の表面を触り、「大殿筋が収縮しているか否か」を直接確認するとよいです。

(注3)うまく収縮しない・弛緩しない場合は、「大殿筋エクササイズ」の回数を減らし、「呼吸エクササイズ」などを先に行ってください。