「洗面台で洗面するときや調理台で作業するとき、立位で前かがみになると、腰痛が悪化する(激痛になる)」と訴える方は多いです。

立位のとき「体幹が地面に垂直」なら、椎骨をただ積んでおくだけでも立位を保てます。

しかしながら、「前かがみ」になると、その姿勢を支えるために「短背筋群+大殿筋」が強く収縮しなくてはなりません。

ところが、「短背筋群+大殿筋」が弱っていると、脊柱起立筋群が手伝うため過労→短縮しやすくなり腰椎前弯↑→腰痛↑となります。

このとき、「腰椎すべり症」の場合は、さらに大変なことが起こります。

脊柱起立筋群の収縮(短縮)によって押し出された腰椎が、重力によって落下してしまうのです。これが激痛の原因です。

すると、体は「脊柱起立筋群をさらに収縮させることによって体幹を固めようとする」ことが多いのですが、脊柱起立筋群が強く収縮すればするほど、脊柱起立筋群にはさまれている椎骨たちはきれいに整列していられず落下しやすくなります。

立位だけでなく座位でも「前かがみ」になれば腰椎は落下しやすいですが、立位の方がより落下しやすいです。

なぜなら、座位よりも立位の方が大殿筋が緩みやすいため、骨盤前傾→腰椎前弯↑となりやすいからです(図9-3を参照)。

また、腸腰筋が短縮している場合は、座位よりも立位の方が骨盤前傾→腰椎前弯↑となりやすいからです(図10-3を参照)。

「どうしても、立位で前かがみになる(作業する)必要がある」という場合は、「立位の注意点NG例」の項で述べたように

1 高めのいすに座る(図21-1 ○2)

2 立位で片足を台にのせ片方の股関節を曲げる(図22-4 ○)

3 立位で作業台にクッションを取り付けそこによりかかる(図22-7 ○)

4 高めのいすに座る+作業台にクッションを取り付けそこによりかかる

などの方法をとるとよいです(注1)。

ただし、いずれにしろ「下腹をへこませおしりを下げ、なおかつ上半身が後ろにこないようにする」のでないと無意味です(注2)。

さらに、3・4を行う際は、「クッションによりかかるのは楽をするためではなく、重心をわずかに前方にもってくる(よう意識する)ことで、正常なシステムを作動させるため」であることを、本人が意識して行うことが大切です(「腸腰筋よりも大殿筋を先に鍛えよう」の項を参照)(注3)。

そのためには「下腹をクッションに押しつけないが、かといって下腹をクッションから離さない」ようにします。

つまり、「クッションにわずかによりかかる」ようにします(注4)。

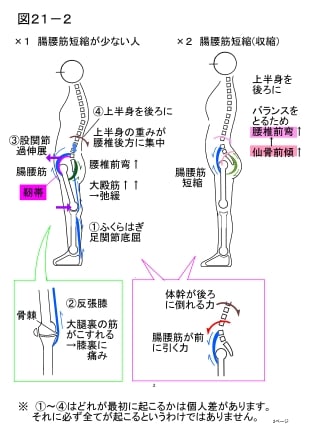

なぜなら、下腹をクッションに押しつけるだけだと「股関節を前につき出した姿勢」(図21-2 ×1)になってしまいやすいからです。

かといって、下腹をクッションから離すと、今度は「重心を後方にもってくる」「おしりが後方につき出る」ことになるため、それだと「股関節はやや屈曲しているが、足関節を底屈することによって正面を向いた姿勢」(図21-3 ×3)になってしまいやすいからです(注5)。

「それでは、下腹をクッションから離しても(クッションを使用しなくても)重心を前方にもってくればよいのでは?」とも思えます。

が、いきなりそれだと、短背筋群が過労となるため脊柱起立筋群が手伝い過労→短縮したり、大殿筋が過労となるため「大腿裏の筋+ふくらはぎ」が手伝い過労→短縮したりしやすいのでNGです(「腸腰筋より大殿筋を先に鍛えよう」注1・注2を参照)。

ちなみに、「重心を前方にもってくる=股関節(下腹)をつき出す」となるくせがある人に「重心を前方にもってきて」と言うと、余計「股関節を前につき出した姿勢」(図21-2 ×1)になってしまうだけなのでNGです。

だからといって、「重心を後方にもってくる=股関節(おしり)を後方につき出す」となるくせがある人に「もう少し重心を後方にもってきて」と言うと、股関節を後方につき出し「足関節を底屈することによって正面を向いた姿勢」(図21-3 ×3)になってしまうだけなのでNGです。

このような場合は、まず「重心移動の基本」を理解し練習する必要があります。

重心を移動する際は、「下腹をへこませおしりを下げ、なおかつ上半身が後ろにこないようにする」ことで体を一直線に保ったまま、股関節ではなく足関節を動かすのが基本です。

重心を前方にもってくる際は足関節を大きく背屈させ、重心を後方にもってくる際は足関節を底屈させます(注6)。

しかし、「重心移動の基本」を練習する前に、そして「体を一直線に保つ」前に、「体を一直線にする」練習が必要な場合もあります。

「体を一直線にする」ためには、「股関節をまっすぐにしたまま骨盤後傾する練習」が必要です(注7)。

これができない人は「骨盤後傾すると同時に股関節が伸展しすぎてしまう」ため、「股関節を前につき出した姿勢」(図21-2 ×1)となったり、「股関節過伸展で腰椎後弯」となり股関節を傷めたりしやすいです(「立位の注意点NG例」注1を参照)。

また、「体を一直線にする」ためには、「下腹をへこませる=腹横筋が収縮する」しくみの理解や「腹横筋エクササイズ」が必要な場合もあります。

「下腹をへこませる」ことができない人は、「下腹をへこませると同時にへこませた分腰が後方につき出る(腰椎が後弯する)」ことがあります。

つまり、「下腹をへこませた」のではなく、「骨盤を後傾した」だけなのです。

「でも、結果的には腰椎が後弯したのだからよいだろう」と思うかもしれませんが、それだと「股関節過伸展で腰椎後弯」になるので、股関節を傷めたりしやすいです(「立位の注意点NG例」注1を参照)。

「下腹をへこませる」ことができない人は、「下腹をへこませると同時におしりが後方につき出る」こともあります。

つまり、「下腹をへこませた」のではなく、「足関節を底屈することによって正面を向いた姿勢」(図21-3 ×3)になっただけなのです。

「正常なシステム」で主に収縮するのは「体の後面にある筋肉」なので、そこに腹横筋は含まれませんが、「体の後面にある筋肉」(特に短背筋群)がまだ弱い場合は、腹横筋によるサポートが重要になります(「腹横筋下部はよい姿勢の要」の項を参照)(注8)。

なお、どの姿勢もそうですが、特に3・4は連続して長時間行うと、下腹を長時間圧迫することになり、下腹がうっ血するのでNGです。

よって、長時間作業する場合は「5分行ったら5分(できれば横になり)休むを繰り返す」という具合に、こまめに休憩を入れてください(注9)。

それでも、疲れて姿勢がくずれる場合は、そこで終了してください。

姿勢がくずれても続けてしまうと、間違った姿勢を覚えてしまうことになります。

「前かがみになると腰椎が落下し腰痛↑になる」人の場合、一番安全なのは「いすに座って作業する」ことです。

が、「いすに座っても、前かがみになると腰痛↑になる」という場合は

「いすに浅めに座り背もたれによりかかることで骨盤後傾し、机を胸の近くまで引き寄せ、胸から上だけを前に出して洗面する」とよいです。

そうすると、図26-1 ×1の人が座ったときと同様の姿勢になります。

ただし、これだとエクササイズにはなりませんし、腰椎後方に亀裂が入っている場合は亀裂が広がってしまう場合があります。

3・4は難しい点もありますが、正しく行っていれば「正常なシステム」が作動するようになってくるのでよいエクササイズになります(注10)。

ですから、立位を練習したい場合は、「立位の注意点」だけでなく3・4も練習するとよいです。

(注1)腸腰筋が短縮している人は、股関節を曲げずにいるのは不可能なので、1・2・4のうち自分に合ったものを採用してください(「立位の注意点NG例」図21-2 ×2、図21-3 ×3を参照)。

(注2)「下腹をへこませおしりを下げる」と、腹横筋下部・大殿筋を50%位収縮させることで骨盤後傾→腰椎前弯↓とすることができます(「立位の注意点」1~7を参照)。

上半身が後ろにくると、腰椎前弯↑となり、しかも上半身の重みが腰椎後方に集中するため、「椎間板ヘルニア」などになりやすいです。

それに、上半身が後ろにくると、足裏で見れば重心が前方にきていたとしても、上半身だけで見ると重心が後方にきているので、上半身に関しては「正常なシステム」は作動しません。

(注3)「クッションによりかかると、クッションが骨盤前傾を制限するので、骨盤後傾しやすくなる=大殿筋が楽になる」というのはあります。

しかし、それは「大殿筋が収縮しなくてすむようにする」ためではなく、「弱い大殿筋でも収縮しやすくする」ためです。

弱い筋肉を収縮させるためには「その筋肉をある程度収縮した姿勢にする」必要があるからです(「大殿筋エクササイズ2」注10を参照)。

ですから、「ただクッションによりかかり楽をするだけで、大殿筋が収縮しない」のではNGです。

(注4)しかし、いくら「クッションにわずかによりかかる」形をつくっても、「股関節を前につき出した姿勢」などになっていれば無意味です。

実は、「正常とは逆のシステム」がくせになっていると、「クッションにわずかによりかかる」ことで重心をわずかに前方にもってきても、「正常なシステム」が作動しない場合もあります。

体が「前方には作業台があるのだから、正常なシステムを作動させなくても倒れない」と考えるためだと思われます。

「それでは、重心をたくさん前にもってくれば、体が倒れるかもしれないと考え、正常なシステムを作動させるのでは?」とも思えます。

確かにそうかもしれませんが、今度は短背筋群や大殿筋が過労となるため、脊柱起立筋群や「大腿裏の筋+ふくらはぎ」が手伝ってしまいます(「腸腰筋よりも大殿筋を先に鍛えよう」注1・注2を参照)。

ですから、クッションの使用にかかわらず、「下腹をへこませおしりを下げ、なおかつ上半身が後ろにこないようにする」ことや、(注3)で述べたように「大殿筋を50%位収縮させる」ことなどにより、「正常なシステム」を作動させるよう意識することが大切となります。

(注5)「前かがみになると激痛になる」経験をすると、無意識のうちに「前かがみ」を避けるため、「股関節を前につき出した姿勢」や「足関節を底屈することによって正面を向いた姿勢」になってしまいがちですが、どちらも腰痛が悪化しやすい姿勢です(「立位の注意点NG例」を参照)。

(注6)ただし、ふくらはぎが短縮し足関節が背屈できない場合は、無理に背屈するとふくらはぎもしくは足底腱膜が断裂しやすくなります(「ふくらはぎのストレッチ」の項を参照)。

そのような場合は、立位の前に「大殿筋を鍛えることでふくらはぎが過労するくせを改善し、ふくらはぎを緩める」ことからはじめる必要があります(「弾性ストッキングでむくみ予防」の項などを参照)。

ふくらはぎの短縮が軽度の場合は、少しヒールの高いくつをはくことでカバーできる場合もあります。

しかし、ふくらはぎの短縮が強い場合は、かなりヒールの高いくつをはかなくてはカバーできません。

ところが、ハイヒールの中でもヒールの高いものはくつ底が「つま先立ち」の形になっているものがほとんどなので(そうなっていないとくつの中で足が前にすべってしまい痛いです)、足底腱膜が伸びた形になってしまうのでNGです(「足底腱膜炎の原因」注4を参照)。

(注7)骨盤前傾していては、体が一直線になることはありません。

「股関節を前につき出した姿勢」(図21-2 ×1)・「腰椎前弯↑とすることで一見股関節が伸展して見える姿勢」(図21-2 ×2)・「足関節を底屈することによって正面を向いた姿勢」(図21-3 ×3)のどれかになりやすいです。

なお、「膝関節をまっすぐにしたまま骨盤後傾する」練習が必要になる場合もあります。

骨盤後傾すると同時に膝関節が屈曲したり、逆に膝関節を後ろに押し込んでしまったりするのはNGです。

このような現象は、腸腰筋の短縮があると起こりやすいです。

腸腰筋の短縮がある場合は「大殿筋エクササイズ」などを行い腸腰筋を緩めることからはじめるとよいです(大殿筋が収縮するようになると腸腰筋が緩む場合があります)。

それまでは、「高めのいすに座る」などしてください。

(注8)ちなみに、「下腹をクッションにわずかに押しつけて」と言うと、「姿勢は変えないまま、下腹をふくらませることで下腹がクッションにわずかに触れるようにする」人もいますが、クッションによりかかるのは重心を前方にもってくるためなので、これでは全く意味がありません。

それに、これでは腹横筋が緩んでしまいます。

(注9)横になって休む場合は、起居動作の際も、腰椎前弯↑とならないようゆっくりていねいに行ってください。

(注10)ただし、「いすに座っても、前かがみになると腰痛↑になる」という場合は、立位でのエクササイズよりも、「おじぎエクササイズ」など、もっと基本的なエクササイズからはじめた方がよい場合もあります。