掃きそうじでは、短い柄のほうきを使用すると、立位で「前かがみ」になるので腰痛が悪化しやすいです(「動作の注意点-①洗面・歯みがき」)。

ですから、長い柄のほうきを使用することで、「前かがみ」にならないようにした方がよいです。

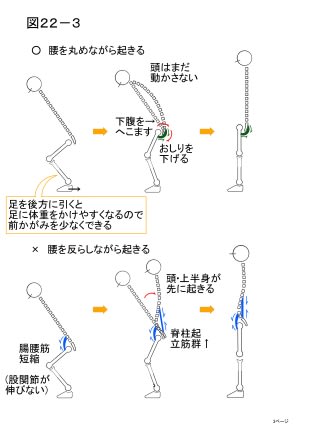

さらに、「正常なシステム」(おしりを下げ下腹をへこませる)を採用することも忘れないでください(「立位の注意点」の項を参照)。

なお、掃きそうじでは、どうしても広背筋(特に「縦」の筋線維)を収縮させるため、腰痛・肩痛が悪化しやすいです。

なぜなら、「ほうきの先端を押しつけ床についたゴミをこする」には「広背筋の縦の筋線維を収縮させ腕を下に引く」ことになるからです(注1)。

ですから、できれば「ほうきの先端は下に押しつけない」方がよいです。

また、掃く際は「ほうきを体に近づける」方がよいです。

柄を体から離すと「わきが開く」ことになります。つまり、三角筋を収縮させ「肩を屈曲・外転する」ことでほうきを持つことになるのです。

よって、「三角筋が収縮しすぎるくせ」がついたり三角筋が過労→短縮したりしやすくなります(「動作の注意点-⑥重いものを持つ」の項を参照)。

肩を屈曲すると広背筋が伸ばされるので、広背筋が短縮している場合は、断裂したり防衛反応↑→短縮↑となったりすることもあります。

ただし、柄を体に近づけても、先端を体から離すと、先端の操作がしにくくなり手首などを傷めやすいので、柄だけでなく先端も体に近づけます。

そして、掃く際は、「ほうきを体に対し平行に(左右に)動かす」こととした方がよいです。

ほうきでなく、モップや掃除機だと「ほうきを体に対し前後に動かす」(先端を体の前方に置いてから手前に引き寄せる)ことが多いですが、それだと「一度に広範囲を拭きたい」ために「先端を遠くの前方に置く」ので、肩を大きく屈曲したり「前かがみ」になったりしやすいです(注2)。

「先端を遠くの前方に置きすぎないよう気をつける」のであれば、前後に動かすのでもよいです。

しかし、「平行に動かす」場合でも、大きく動かせば、肩を大きく外転したり腰椎を左右に水平移動させたり腰をひねったりすることになります。

腰椎を水平移動させたり腰をひねったりすると、椎間板や椎間関節も水平移動させたりひねったりすることになるため、傷めやすいです。

それに、体をひねる場合などは、その分広背筋(特に縦の筋線維)も伸びなくてはならないわけですが、広背筋が収縮したり短縮していたりすると、伸びない分椎間板や椎間関節をつぶすことになります。「椎間板や椎間関節がつぶされた状態」でひねると、さらに危険です。

ですから、掃く際は、「腰(体幹)を動かさない」ことや「掃く幅を小さく(肩幅程度に)する」ことが大切です。

それでも「先端をなるべく大きく動かしたい」という場合は、「肩を支点として上腕骨を動かす」のではなく、「(上腕骨はあまり動かさず)肘を支点として前腕や柄を振り子のように動かす」ようにすれば、肩を大きく外転しなくても、先端を大きく動かすことができます(注3)。

そうすれば、振り子が一番下にきたところの床だけはこすることができます(ただし強くはこすらないでください)。

あと、掃く際は「勢いよく動かさない」方がよいです。勢いよく動かすと、手首や肩・腰などにかかる衝撃が強くなります。

ちなみに、深くしゃがんだり床に座ったりして拭きそうじなどをすると、「背中を丸めすぎる」ことになるため、腰を傷めやすいです。

「それならば、四つ這いになり拭きそうじをするなら大丈夫か?」というと、そういうわけではありません。

四つ這いは、手をついてはいるものの「前かがみ」です。

よって、「大殿筋+短背筋群」が弱っていると、その姿勢を支えるために「緩めたい筋肉」が手伝うので、腰椎前弯↑→腰痛↑となります。

「緩めたい筋肉」によって押し出された腰椎が、重力によって落下してしまうこともあります(図22-4 ×を参照)。

それに、四つ這いだと内臓が下垂するため、内臓を持ち上げるには、腹横筋下部がかなり強く収縮しなくてはなりません。

(注1)テーブルやシンク・ガス台をこする際も、手に持ったふきんなどを台に押しつけるため、広背筋(「縦」の筋線維)が収縮しやすいです。

(注2)「前かがみ」になってしまった場合は、先端を手前に引き寄せる際、骨盤を十分起こし「おじぎエクササイズ」と同様に起き上がります。

(注3)ただし、大きく動かしすぎると、先端が体から離れてしまうため、手首などに負担がかかります。

ですから、長い柄のほうきを使用することで、「前かがみ」にならないようにした方がよいです。

さらに、「正常なシステム」(おしりを下げ下腹をへこませる)を採用することも忘れないでください(「立位の注意点」の項を参照)。

なお、掃きそうじでは、どうしても広背筋(特に「縦」の筋線維)を収縮させるため、腰痛・肩痛が悪化しやすいです。

なぜなら、「ほうきの先端を押しつけ床についたゴミをこする」には「広背筋の縦の筋線維を収縮させ腕を下に引く」ことになるからです(注1)。

ですから、できれば「ほうきの先端は下に押しつけない」方がよいです。

また、掃く際は「ほうきを体に近づける」方がよいです。

柄を体から離すと「わきが開く」ことになります。つまり、三角筋を収縮させ「肩を屈曲・外転する」ことでほうきを持つことになるのです。

よって、「三角筋が収縮しすぎるくせ」がついたり三角筋が過労→短縮したりしやすくなります(「動作の注意点-⑥重いものを持つ」の項を参照)。

肩を屈曲すると広背筋が伸ばされるので、広背筋が短縮している場合は、断裂したり防衛反応↑→短縮↑となったりすることもあります。

ただし、柄を体に近づけても、先端を体から離すと、先端の操作がしにくくなり手首などを傷めやすいので、柄だけでなく先端も体に近づけます。

そして、掃く際は、「ほうきを体に対し平行に(左右に)動かす」こととした方がよいです。

ほうきでなく、モップや掃除機だと「ほうきを体に対し前後に動かす」(先端を体の前方に置いてから手前に引き寄せる)ことが多いですが、それだと「一度に広範囲を拭きたい」ために「先端を遠くの前方に置く」ので、肩を大きく屈曲したり「前かがみ」になったりしやすいです(注2)。

「先端を遠くの前方に置きすぎないよう気をつける」のであれば、前後に動かすのでもよいです。

しかし、「平行に動かす」場合でも、大きく動かせば、肩を大きく外転したり腰椎を左右に水平移動させたり腰をひねったりすることになります。

腰椎を水平移動させたり腰をひねったりすると、椎間板や椎間関節も水平移動させたりひねったりすることになるため、傷めやすいです。

それに、体をひねる場合などは、その分広背筋(特に縦の筋線維)も伸びなくてはならないわけですが、広背筋が収縮したり短縮していたりすると、伸びない分椎間板や椎間関節をつぶすことになります。「椎間板や椎間関節がつぶされた状態」でひねると、さらに危険です。

ですから、掃く際は、「腰(体幹)を動かさない」ことや「掃く幅を小さく(肩幅程度に)する」ことが大切です。

それでも「先端をなるべく大きく動かしたい」という場合は、「肩を支点として上腕骨を動かす」のではなく、「(上腕骨はあまり動かさず)肘を支点として前腕や柄を振り子のように動かす」ようにすれば、肩を大きく外転しなくても、先端を大きく動かすことができます(注3)。

そうすれば、振り子が一番下にきたところの床だけはこすることができます(ただし強くはこすらないでください)。

あと、掃く際は「勢いよく動かさない」方がよいです。勢いよく動かすと、手首や肩・腰などにかかる衝撃が強くなります。

ちなみに、深くしゃがんだり床に座ったりして拭きそうじなどをすると、「背中を丸めすぎる」ことになるため、腰を傷めやすいです。

「それならば、四つ這いになり拭きそうじをするなら大丈夫か?」というと、そういうわけではありません。

四つ這いは、手をついてはいるものの「前かがみ」です。

よって、「大殿筋+短背筋群」が弱っていると、その姿勢を支えるために「緩めたい筋肉」が手伝うので、腰椎前弯↑→腰痛↑となります。

「緩めたい筋肉」によって押し出された腰椎が、重力によって落下してしまうこともあります(図22-4 ×を参照)。

それに、四つ這いだと内臓が下垂するため、内臓を持ち上げるには、腹横筋下部がかなり強く収縮しなくてはなりません。

(注1)テーブルやシンク・ガス台をこする際も、手に持ったふきんなどを台に押しつけるため、広背筋(「縦」の筋線維)が収縮しやすいです。

(注2)「前かがみ」になってしまった場合は、先端を手前に引き寄せる際、骨盤を十分起こし「おじぎエクササイズ」と同様に起き上がります。

(注3)ただし、大きく動かしすぎると、先端が体から離れてしまうため、手首などに負担がかかります。