先程、親ばかの見本みたいに、ムスコ中学生のときの彫刻の小品をアップしました。

(前記事に、不眠のイラストを貼った場所に、少しは気が晴れた証に)

つらつら考えると、さらに親ばかが高じますが、ムスコって私の子供ではないくらい、器用なやつです。

小学一年生でミシンに興味を抱き、これを作成しました。

右側のゴブラン織りのクッションは、私の母製ですが、左の緑っぽい大小二つのクッション親子は、ムスコ製。

いろいろ部屋の中を見渡すとあるはあるは。。。

モチーフをつないでできたレース編みのテーブルクロス、毛糸で編んだ人形の帽子、譜面台を折り曲げて入れる袋物、などなど。。。

母が時間と布地を無駄にしない人でした。

ゴブランの袋物(ピアノの楽譜入れに使っていました)黒いラメ入りの袋物は、ちょっとしたパーティなどで、ハンドバッグに入りきらないスカーフとかボレロを入れるのに役立ちました。

晩年は、袋物を通信講座で学んで、コースを制覇して、和の袋物などは、二生分くらい残してくれました。お嫁ちゃんが、NHK茶道教室に入ったと聞いて、早速いろいろあげることができました。

母は日本画も10年以上日展画家に師事していたので、絵も字も上手でした。

ムスコは、モノ作りが好きで、上に描きましたように糸、布を使う手芸を独学で(おばあちゃんにも教えてもらったのでしょうが)習得しました。一方、版画や木工、絵画、書道も属した学校の中ではいつも目立ってうまい方でしたので、私は手伝ったことも制作過程も知りません。ものをつくるのが好きで遊びの一種として集中していました。高校の芸術は音楽ですので、小中だけですが、多くの賞をもらって、当たり前の感覚で私は見ていました。

いろいろな繕い物も全部母がしてくれていました。

母の亡きあと、いったい誰が、ボタン付けや、裾上げ、ちょっとしたつくろいをするのか、私しかいないので(息子はできますが、すでに学生の身で、家を離れていました)しかたなくのろのろとやってきました。

隔世遺伝で、息子は器用、と最近まで思い込んでいました。

ところが、最近、私は針仕事があんまり嫌でなくなっています。

何かつくろいものが生じるとすぐに、そしてなるべくきれいに始末したい、と思うようになりました。

家人が言うには、「おかあさんがみんな、やってあげるから、ぽこちゃんはすることがないわ」で一切、裁縫もですが、家事全般を手伝わせなかった・・おかあさんのちょっと狭い意味の愛情だったね。

私が不出来なので、息子は小さい時から、自分でジーンズの穴かかりなどもしていました。楽しそうに完成させていたのを今でも覚えています。

私はど近眼なので、針に糸を通すのもなんでもありません。最近は、自分の白いソックスに、花の刺繍など入れるのも楽しんでいます。

決して上手にはできませんが、天を仰いで、母に言いたい。

「おかあさん、かわいい子には旅をさせよ。危ないと思っても、針やハサミを私に持たせたら、案外、もっとましな人生だったかも」

私は生来のチョー不器用人間なのです。

手芸関係でできるのは、フランス刺繍を少しだけ。

幼稚園のスモックは、おかあさんの手作りが求められました。

母にスモック、お弁当カバン、絵本カバン、うち履き(布製)、うち履き入れなど全部用意してもらい、私はスモックに人より劣る刺繍を少ししただけでした。

デザインも思いつかないので、苦肉の策で、聖句を写して、チェーンステッチで刺繍した私らしい横着さ発揮。ムスコはこのイエス様の言葉はとても気に入っていたのを思い出します。

母の手のあとは、いろいろなものの中に見出すことができます。

陋屋のソファの上に3つおいているクッションは、久留米絣で、百年以上前の夫の大叔父旧制中学の時代の着物を解体して、つなぎつないで母が作りました。丈夫で美しいです。カリモクのソファに違和感なく鎮座まします。

この家(自宅)玄関ホールに姿見を置いていますが、それにかかっているカバーは、母の長兄のお宮参りの時の紋付から加工したものです、羽二重生地です。

私の手のあとは、以前は英和辞書でしたが、最近は、あまり辞書をひかなくなったので、どこかに失くしてしまいました。新しい辞書や電子辞書を使っています。

手のあと、最早私の手のあとなんてだれも望まないでしょうが、母の作ったツイードや絣のだいぶレトロな座布団は、息子たちが粗末にしていないようなので、それが嬉しいです。そういえば、ムスコのPCにつながっているキーボードのカバーも裏がコットン、表がウールの黒白のギンガムチェックで、恐らく高校生だった息子のために作ってくれたと記憶します。20年も毎日のように掛けたりめくったり、役立っているのは、驚異的でさえあります。

(前記事に、不眠のイラストを貼った場所に、少しは気が晴れた証に)

つらつら考えると、さらに親ばかが高じますが、ムスコって私の子供ではないくらい、器用なやつです。

小学一年生でミシンに興味を抱き、これを作成しました。

右側のゴブラン織りのクッションは、私の母製ですが、左の緑っぽい大小二つのクッション親子は、ムスコ製。

いろいろ部屋の中を見渡すとあるはあるは。。。

モチーフをつないでできたレース編みのテーブルクロス、毛糸で編んだ人形の帽子、譜面台を折り曲げて入れる袋物、などなど。。。

母が時間と布地を無駄にしない人でした。

ゴブランの袋物(ピアノの楽譜入れに使っていました)黒いラメ入りの袋物は、ちょっとしたパーティなどで、ハンドバッグに入りきらないスカーフとかボレロを入れるのに役立ちました。

晩年は、袋物を通信講座で学んで、コースを制覇して、和の袋物などは、二生分くらい残してくれました。お嫁ちゃんが、NHK茶道教室に入ったと聞いて、早速いろいろあげることができました。

母は日本画も10年以上日展画家に師事していたので、絵も字も上手でした。

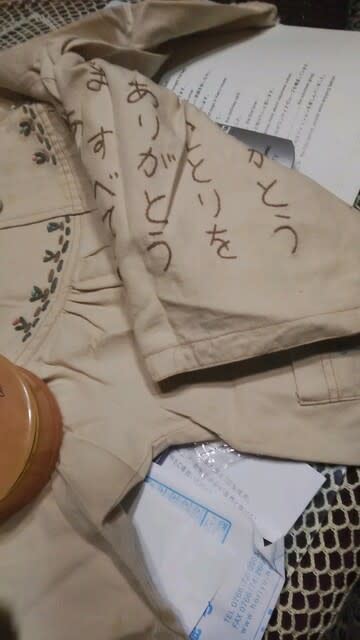

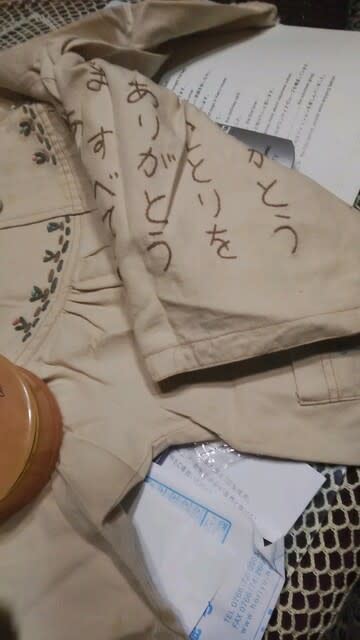

ムスコは、モノ作りが好きで、上に描きましたように糸、布を使う手芸を独学で(おばあちゃんにも教えてもらったのでしょうが)習得しました。一方、版画や木工、絵画、書道も属した学校の中ではいつも目立ってうまい方でしたので、私は手伝ったことも制作過程も知りません。ものをつくるのが好きで遊びの一種として集中していました。高校の芸術は音楽ですので、小中だけですが、多くの賞をもらって、当たり前の感覚で私は見ていました。

いろいろな繕い物も全部母がしてくれていました。

母の亡きあと、いったい誰が、ボタン付けや、裾上げ、ちょっとしたつくろいをするのか、私しかいないので(息子はできますが、すでに学生の身で、家を離れていました)しかたなくのろのろとやってきました。

隔世遺伝で、息子は器用、と最近まで思い込んでいました。

ところが、最近、私は針仕事があんまり嫌でなくなっています。

何かつくろいものが生じるとすぐに、そしてなるべくきれいに始末したい、と思うようになりました。

家人が言うには、「おかあさんがみんな、やってあげるから、ぽこちゃんはすることがないわ」で一切、裁縫もですが、家事全般を手伝わせなかった・・おかあさんのちょっと狭い意味の愛情だったね。

私が不出来なので、息子は小さい時から、自分でジーンズの穴かかりなどもしていました。楽しそうに完成させていたのを今でも覚えています。

私はど近眼なので、針に糸を通すのもなんでもありません。最近は、自分の白いソックスに、花の刺繍など入れるのも楽しんでいます。

決して上手にはできませんが、天を仰いで、母に言いたい。

「おかあさん、かわいい子には旅をさせよ。危ないと思っても、針やハサミを私に持たせたら、案外、もっとましな人生だったかも」

私は生来のチョー不器用人間なのです。

手芸関係でできるのは、フランス刺繍を少しだけ。

幼稚園のスモックは、おかあさんの手作りが求められました。

母にスモック、お弁当カバン、絵本カバン、うち履き(布製)、うち履き入れなど全部用意してもらい、私はスモックに人より劣る刺繍を少ししただけでした。

デザインも思いつかないので、苦肉の策で、聖句を写して、チェーンステッチで刺繍した私らしい横着さ発揮。ムスコはこのイエス様の言葉はとても気に入っていたのを思い出します。

母の手のあとは、いろいろなものの中に見出すことができます。

陋屋のソファの上に3つおいているクッションは、久留米絣で、百年以上前の夫の大叔父旧制中学の時代の着物を解体して、つなぎつないで母が作りました。丈夫で美しいです。カリモクのソファに違和感なく鎮座まします。

この家(自宅)玄関ホールに姿見を置いていますが、それにかかっているカバーは、母の長兄のお宮参りの時の紋付から加工したものです、羽二重生地です。

私の手のあとは、以前は英和辞書でしたが、最近は、あまり辞書をひかなくなったので、どこかに失くしてしまいました。新しい辞書や電子辞書を使っています。

手のあと、最早私の手のあとなんてだれも望まないでしょうが、母の作ったツイードや絣のだいぶレトロな座布団は、息子たちが粗末にしていないようなので、それが嬉しいです。そういえば、ムスコのPCにつながっているキーボードのカバーも裏がコットン、表がウールの黒白のギンガムチェックで、恐らく高校生だった息子のために作ってくれたと記憶します。20年も毎日のように掛けたりめくったり、役立っているのは、驚異的でさえあります。