「控訴勧めたい」裁判長説諭に波紋 裁判員初の死刑判決(朝日新聞) - goo ニュース

評議に参加した裁判員への配慮か、素人が加わったことにより量刑に一定のバイアスがかかってることを認めたのか、おそらく前者ではあるでしょうが、いずれにしても適切な説諭なんですかね? 思えば、いくら日本国内で死刑廃止論者が少ないとはいえ、裁判員6人、補充含めて8人以上不作為に選抜するのだから、廃止論者が加わらない方が不自然なはず(実際には明言したら「忌避」によって検察側に排除される可能性が高いでしょうが)。今回は条件付多数決で死刑だからまだ混乱は生じないとしても、逆に死刑じゃなかった場合に検察へ控訴を薦めたと考えたらいかに変な話か分かろうというもの。

いかにデタラメな机上の空論によって裁判員制度が作られたかよく分かりますねぇ。 |

最新の画像[もっと見る]

-

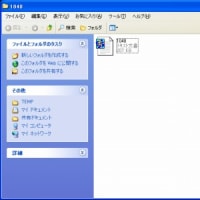

ごくごく地味な流行

15年前

ごくごく地味な流行

15年前

-

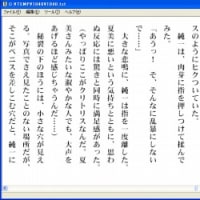

ひとりでできるもん(何がだ?)

15年前

ひとりでできるもん(何がだ?)

15年前

-

ひとりでできるもん(何がだ?)

15年前

ひとりでできるもん(何がだ?)

15年前

-

ひとりでできるもん(何がだ?)

15年前

ひとりでできるもん(何がだ?)

15年前

-

ひとりでできるもん(何がだ?)

15年前

ひとりでできるもん(何がだ?)

15年前

-

ひとりでできるもん(何がだ?)

15年前

ひとりでできるもん(何がだ?)

15年前

-

SONY Readerで少女漫画が読めるか?

15年前

SONY Readerで少女漫画が読めるか?

15年前

-

SONY Readerで少女漫画が読めるか?

15年前

SONY Readerで少女漫画が読めるか?

15年前

-

SONY Readerで少女漫画が読めるか?

15年前

SONY Readerで少女漫画が読めるか?

15年前

-

SONY Readerで少女漫画が読めるか?

15年前

SONY Readerで少女漫画が読めるか?

15年前