夜の「新宿末広亭」

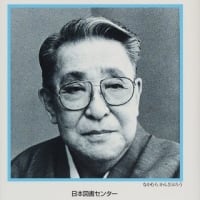

八代目 可楽

写真㊤:八代目 可楽

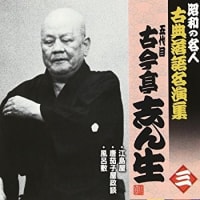

先日、NHKラジオ第一放送の玉置某の「名人寄席」で二晩に渡って、八代目・三笑亭 可楽の『親子酒』と『子別れ』(上下)を聴く機会があった。会心の出来とは言い難かったが、やはり聴かせる。

正直言って、可楽や桂 文楽、三遊亭 圓生、古今亭 志ん生華やかなりし時代、つまり日本が高度経済成長を遂げつつあり且つ我々が学生だった昭和30年代の落語と、今の落語とはかなり異なってきていると感じた。

明治・大正・昭和戦前時代の落語と昭和30年代の落語も、随分違ったものになってきていると先達から伺ったことがある。だから、変質してきていることに驚いたのではなく、その変わり方に興味を抱いた。

ひとことで言うと、昔の落語は「アッサリ」している。余分なものを削ぎ落として、「簡略の美が落語だ」と謂わんばかりである。必要以上に客に阿らない気もする。聴いた対象が可楽だったせいもあるだろうが、昔を想い出すと、可楽だけの問題ではないように思う。

誤解のないように言っておくが、昔の方が良くて、今の落語が悪いと言っているのではない。変わったと言っているだけだ。

落語だって変化しないことには、生き残って行けないだろう。今のような落語の潮流は、いったい誰から始まったのだろうか。

存外、古今亭 志ん朝あたりからかも知れない。

(平成17年1月26日 記)

06.05.01