![[10]ヤーヤー0.jpg [10]ヤーヤー0.jpg](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/38/f8/062988aa4f2efe47bbbe044cd3adda15_s.jpg)

蕎麦は一人前が二杯だった 2

3:「時蕎麦の謎」へ前進

いろいろ調べてみた。

三木助は「時蕎麦」で、セコサの‘二重構造の可笑しさ’を狙ったのではないか と思わせる節がある。それは・・・

a;十六文を一文誤魔化したことは御存知の通りだが、次項bに本稿の主張がある。

b;当時、蕎麦は二杯喰うのが常識、二杯のマナーが存在したこと。

つまり、一杯16文の蕎麦を二杯(32文)食べるマナーを無視した挙げ句、さらに一文を誤魔化したというセコサ。

譬えれば、回転鮨で、一皿(二個)で100円というのを、一つだけ食べ、50円払うどころか、49円払ってトンズラした可笑しさだ。三木助は、この二重の可笑しさを狙ったのではなかろうか。

蕎麦切りは、元禄の頃から文献に現れ始めた。「二八蕎麦」という言葉が文献に登場するのは、享保(1716~36)の中頃のことだ。

〔二杯のマナー〕は、「二八蕎麦」が一杯七文(元禄)で登場したとき以来存在した。徐々に価を上げて、十六文に値上がりしたのが、化政期、19世紀初めだ。

化政期(18世紀末~19世紀初頭)以降は、〔二杯のマナー〕も少しづつ薄れて来つつあった。しかし、完全に消えるどころか、明治に入ってからも未だ存在していた。

十六文という価は、40年ほど続き、慶応年間に入ると途端に、三倍から五倍くらいに跳ね上がる。

夜鳴き蕎麦の屋台

夜鳴き蕎麦の屋台

「時蕎麦」という噺は、時代背景としては、18世紀後半から慶応年間に入る前までを想定している。何故なら、花巻蕎麦が現れるのは、安永(1772~81)で、しっぽく蕎麦、おかめ蕎麦は化政期になってから登場したからだ。

〔二杯のマナー〕については、仏教の影響下、一杯飯の仏飯を嫌ったことが挙げられる。我々も、昔「一膳飯は喰うものじゃない」と云って、よく叱られた記憶がある。

それに当時から蕎麦の「盛り」は少なく、一杯ではとても喰ったような気がしないこともあったろう。当時は、澱粉で腹を満たすしかなかったのだが、漁業が発達してきた18世紀以降は、種物の蕎麦も安く喰えるようになった。澱粉のみでなく蛋白質を活用するようになり、二杯の習慣も徐々に薄れてきたのではないかと推量。

三木助の・・

「そば屋さん、もう一杯(ぺえ)かわりといいてえんだが、じつはわきでまずいそばァ食っちゃった、おまえのを口直しにやったんだ、すまねえ、一杯でまけといてくれ」というのは、決して冗句ではなかった・・という仮説は、如何でしたでしょうか?

江戸っ子の〔二杯のマナー〕/これが、キーワードのように思われてならない。

4 「時蕎麦の謎」へ前進:追補

投稿内容に誤解があると困るので、追補します。

《十六文という価は、40年ほど続き、慶応年間に入ると途端に、三倍から五倍くらいに跳ね上がる。》とありますが、勿論、値幅に若干の幅は存在しました。一杯が十六文です。一杯ですよ。

ついでだから、申し上げておきます。

「二八蕎麦」の語源として、「時蕎麦」のマクラなどで良く振られる二説は・・

c;原料配合比率説 そば粉以外の異物の粉とそば粉の比率

d;2×8=16文の‘掛け算’説

いずれも根拠が甚だ怪しいものです。とくにcは無茶苦茶です。しかし、ここでは触れません。

「二杯で十八文の蕎麦」というのが本来の意味ではないかと考えます。一杯は九文になります。一杯九文の蕎麦を二杯喰うから、「二十八蕎麦」。略して「二八蕎麦」というのが一番説得力があります。

じゃあ、なぜ略すのか? なぜ二十八蕎麦と云わないのだツ?!とのお叱りを受けそうだ。これは江戸時代独特の数詞の省略法・・「十の位」を省略する・・がその理由です。江戸っ子は気が短かった。

ひとつだけ例を挙げます。

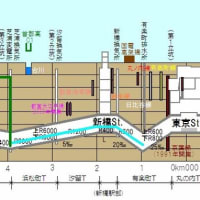

時(刻(とき))の数え方

江戸時代と現代の時間の単位の比較(春分と秋分時)・英数字が現代の時間 |

http://www.lib.pref.yamanashi.jp/kosyu/kyozai/jikoku/jikoku.html

時刻の呼び方は、午前零時を「九つ」、午前二時を「八つ」、四時を「七つ」・・、十時を「四つ」。正午を「九つ」、二時を「八つ」・・・以降繰り返し。これは、九、八、七・・・と下がるわけではありません。逆に上がっているのです。つまり・・・

「九つ」=9×1=9

「八つ」=9×2=18

「七つ」=9×3=27

・・・・・

「四つ」=9×6=54

お分かりでしょうが、〈十の位〉を省略して、一の位だけ呼んでいるのです。

ですから、「二八蕎麦」は、前述のように「二杯で十八文」の蕎麦という意味になるのです。

一杯が九文前後の時代すなわち「二八蕎麦」の時代は、享保(1716~36)から明和・天明(1764~89)までくらいでしょうか。

しかし「二八蕎麦」という呼び方だけが、後々まで残り、現在でも意味を変えて生きているのです。

この点に関しては、面白い話がたくさんあります。改めて申し上げます。

※関連記事

蕎麦は一人前が二杯だった 1