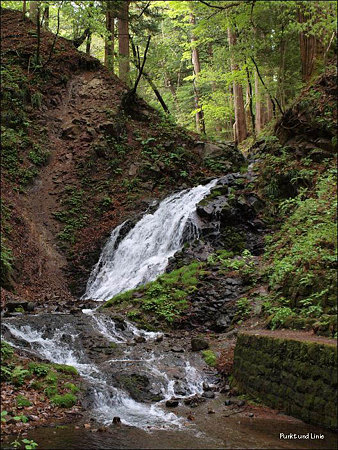

161、日光の世界遺産;二社一寺 「二荒山神社・瀧尾神社の白糸の滝」

参道横にチラッと見える白糸の滝

天狗沢にかかる名瀑・白糸の滝 弘法大師修行の場と伝えられる。

白糸の滝と飯盛杉

400年以上の巨大な杉、杉並木の杉より太く、きれいな緑色の苔はフカフカしています。

このような杉がたくさんあり圧倒されるが、実際の飯森杉は現在は不明・・!。。

さてこの後、第三の宮といわれる本宮神社に向かってゆくが、先ず、稲荷川に沿って(実際、河岸には面してはいない)、所謂、滝尾道を南下する。

滝尾神社の石段手前を右に少し入ると、「白糸の滝」を見ることができる。

稲荷川の支流である天狗沢を流れ落ちる滝で、小さいけれど、文明18年(1486年)の書物にも出てくるのをはじめ、古くから知られていた名瀑でである。

参道でもある「滝尾道」は、周辺に500年以上とも言われる老杉群が鬱蒼と林立していて、重層な歴史を感じながら厳粛な気持ちの上にも、実に気持ちの良い歩道である。

途中、老杉のその中の一本が「飯盛杉」といわれ、説明版には、飯を盛ったような形だったので、この名前がついたそうですが、現在はどの木が飯盛杉だか定かでない。

次回、瀧尾神社の北野神社

【小生の主な旅のリンク集】

《日本周遊紀行・投稿ブログ》

GoogleBlog(グーグル・ブログ) FC2ブログ seesaaブログ FC2 H・P gooブログ 忍者ブログ

《旅の紀行・記録集》

「旅行履歴」

日本周遊紀行「東日本編」 日本周遊紀行「西日本編」 日本周遊紀行 (こちらは別URLです) 日本温泉紀行

【日本の世界遺産紀行】 北海道・知床 白神山地 紀伊山地の霊場と参詣道 安芸の宮島・厳島神社 石見銀山遺跡とその文化的景観 奥州・平泉 大日光紀行と世界遺産の2社1寺群

東北紀行2010(内陸部) ハワイ旅行2007 沖縄旅行2008 東北紀行2010 北海道道北旅行 北海道旅行2005 南紀旅行2002 日光讃歌

【山行記】

《山の紀行・記録集》

「山行履歴」 「立山・剣岳(1971年)」 白馬連峰登頂記(2004・8月) 八ヶ岳(1966年) 南ア・北岳(1969年) 南ア・仙丈ヶ岳(1976年) 南アルプス・鳳凰三山 北ア・槍-穂高(1968年) 谷川岳(1967年) 尾瀬紀行(1973年) 日光の山々 大菩薩峠紀行(1970年) 丹沢山(1969年) 西丹沢・大室山(1969年) 八ヶ岳越年登山(1969年) 奥秩父・金峰山(1972年) 西丹沢・檜洞丸(1970年) 丹沢、山迷記(1970年) 上高地・明神(2008年)

《山のエッセイ》

「山旅の記」 「山の歌」 「上高地雑感」 「上越国境・谷川岳」 「丹沢山塊」 「大菩薩峠」 「日光の自然」