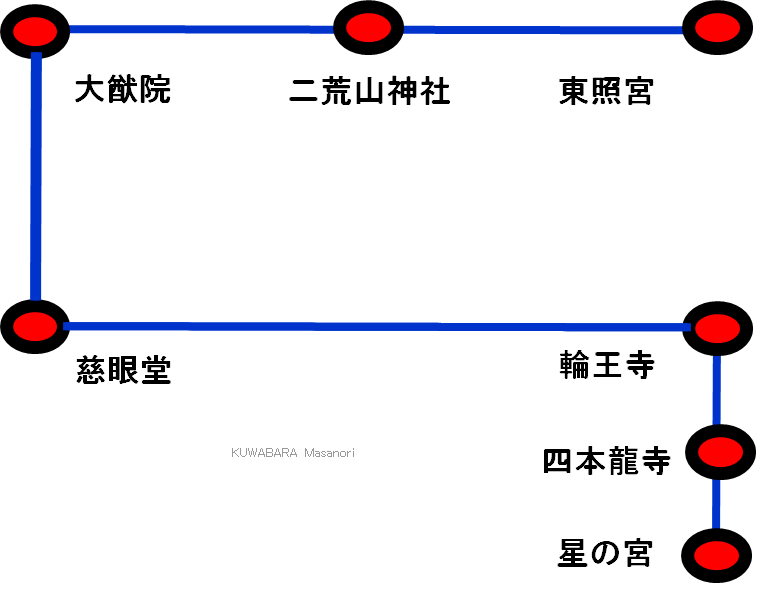

117、日光の世界遺産;二社一寺 「東照宮の回転燭台の不思議」

回転灯篭(オランダ寄贈)

オランダ寄贈の回転灯篭の逆さ葵紋(九箇所)

正規の三つ葉葵の御紋

東照宮の不思議、各種燈籠の一つ回転燭台

陽明門の直ぐ下に「回転燭台」というのがある。(向かって左側)

寛永20年(1643)、オランダから奉納された豪華な燭台だそうで、蝋燭(ろうそく)に灯を燈すと自然に回転するといわれる。

(余談だが、我が家のひな祭りの節句に飾る「雛飾り」の最上段、内裏雛の両サイドに燭台を併せて飾っているが、燭台に灯り(電球)を灯すと、その熱によってカバー全体が回転する仕組みになっている。)

回転燭台を見渡して、眼のいい人、感のいい人は、何かの異常に気が付くはずである・・?。

この燭台の上部を良く見ると、徳川家康の家紋である「三つ葉葵」が逆さまになっている・・?。

これは「逆紋の廻り燈籠」とも言われているらしい。

通常の「三つ葉葵」の形は、上から1葉・2葉の巡になっているが、この燭台の文様の8箇所全てが、上から2葉・1葉の形になっているのである。

オランダ人の技術者達が、母国で精魂込めて作ったもので、この事はただの“うっかり”したミスだったそうである。

家康自身は、その出来栄えの見事さと悪意がなかったことから、特にお咎めはなかったそうで、従って、現状のままになっているのである。

因みに、東照宮境内には各種灯篭が無数に存在するが、特に陽明門透塀の内側の周辺に、ずらりと並ぶ唐銅製の燈籠は、10万石以上の諸大名から寄進されたものといわれる。

境内には、石燈籠と合わせて315基にものぼるという。

次回、東照宮の不思議、陽明門のグリ紋

【小生の主な旅のリンク集】

《日本周遊紀行・投稿ブログ》

GoogleBlog(グーグル・ブログ) FC2ブログ seesaaブログ FC2 H・P gooブログ 忍者ブログ

《旅の紀行・記録集》

「旅行履歴」

日本周遊紀行「東日本編」 日本周遊紀行「西日本編」 日本周遊紀行 (こちらは別URLです) 日本温泉紀行

【日本の世界遺産紀行】 北海道・知床 白神山地 紀伊山地の霊場と参詣道 安芸の宮島・厳島神社 石見銀山遺跡とその文化的景観 奥州・平泉 大日光紀行と世界遺産の2社1寺群

東北紀行2010(内陸部) ハワイ旅行2007 沖縄旅行2008 東北紀行2010 北海道道北旅行 北海道旅行2005 南紀旅行2002 日光讃歌

【山行記】

《山の紀行・記録集》

「山行履歴」 「立山・剣岳(1971年)」 白馬連峰登頂記(2004・8月) 八ヶ岳(1966年) 南ア・北岳(1969年) 南ア・仙丈ヶ岳(1976年) 南アルプス・鳳凰三山 北ア・槍-穂高(1968年) 谷川岳(1967年) 尾瀬紀行(1973年) 日光の山々 大菩薩峠紀行(1970年) 丹沢山(1969年) 西丹沢・大室山(1969年) 八ヶ岳越年登山(1969年) 奥秩父・金峰山(1972年) 西丹沢・檜洞丸(1970年) 丹沢、山迷記(1970年) 上高地・明神(2008年)

《山のエッセイ》

「山旅の記」 「山の歌」 「上高地雑感」 「上越国境・谷川岳」 「丹沢山塊」 「大菩薩峠」 「日光の自然」