この数年でしょうか、生物多様性云々という話を目にしたり、耳にしたりします。かつて、私は非常に長い目で見ると、生物多様性は失われるに決まっていると考えていました。というのは、浅はかにもエントロピー増大の法則に従えば、すべての物はいずれ均一になると考えていたからです。たとえば、人類で言えば、もしも人類が永続できればですが、最終的には中国系の人間ばかりになるのではないかなどと思ったのです(僅かばかりの海外生活で、どこへ行っても中国系の人達がいるという経験から先入観を持ってしまいました)。或いは、マーケッティングの神様のような人が、「行き過ぎた競争の結果、商品はどれも似たような物になってしまう」と言った言葉が自然科学の世界でも通じるのではないかと思ったりしたのです。

しかし、そもそも地球上の環境は一様ではなく、自然の多様性は変わりようがなさそうに思えてきました。あらゆる生物は、様々な方法で種の繁栄を図るべく移動します。必ずしも自らの意志によるとは限りませんが。移動した先の在来種との交雑や捕食などにより、元々の在来種が排除されてしまうかも知れませんが、多様であり続けることは容易に想像できます。たとえば、気温に関しては極地と赤道周辺地域とでは同じにはなり得ません。先日、ヒューマニエンスというNHKのテレビ番組で「土」についての特集がありました。地球上には僅かしか「土」が無いのですが、いろいろな理由で土の成分、性質は場所により異なっていて、それらが均一になることも考えられません。したがって、その上(あるいは中)に住んでいる生き物も均一にはならない訳です。

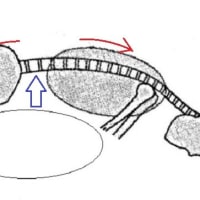

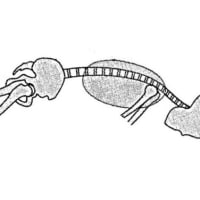

一方、生物多様性の重要性を強調するあまり、外来種の駆除、在来種の保護に力を入れるのは如何なものかとは考えます。動植物は、種の繁栄を目指して、互いの力を借りて(利用して)生息域を広げようとします。この動きは止めようが無いでしょう。その結果、移動先で捕食や交雑により、在来種が絶滅することもあり得る(どちらかといえば可能性が高い)のではないでしょうか。従って、人間の力で人間の望むような多様性の維持は出来ないと考えるべきだと思いますが如何でしょうか。人の力で現在の状況を持続させようと思うならば、人や物の移動は制限する必要があります。飛行機、船舶によるグローバルな移動に伴って、小さな動植物も移動します。人間が意図的に動かす場合ばかりでなく、意図しないで運んでしまうことがあります。コンテナに付着したり、紛れ込んだり、船ならば船底にへばり付いて移動することもあるようです。このような動きまでは止めようが無いでしょう。大きな影響は無いと考える人も多いかも知れませんが、いずれにしろ、現状を意図的に維持することは出来ません。変化していくことも含めて「自然」と捉えるべきでは無いでしょうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます