手術後しばらくして、仰臥位で寝ることが難しくなりました。

何が起きたのか、いまだに分かりませんが、まず仰向けに寝ていると、当然、拇趾に掛け布団がふれます。すると拇趾が底屈するような筋の痙攣がおきるのです。足底に「こむら返り」が起きると思ってください。わずかに触れる布団の重さに抵抗するようにギューっとtonicな痙攣です。やむを得ず、側臥位になりますが、今度はハムストリングスや大腿二頭筋に「こむら返り」が始まります。いずれの動きも、恰も腱反射のように刺激に拮抗するように筋収縮が起こります。反射の亢進でしょうか?しかし、痙性麻痺の患者さんたちに見られるclonicな動きではなく、tonicなのです。後々、思い出したのはmyotonic dystrophy患者で観察される、母指球を叩打した際に見られる筋収縮に似ています(外科医ですが、1例だけ、myotonic dystrophyの患者さんを見たことがあります)。いずれにしろ、この筋収縮を落ち着かせる方法は、クローヌスを止めるのと同様に筋のテンションを下げることです。つまり、拇趾に背屈する刺激を加えない。膝関節を軽度屈曲させることです。具体的には、仰臥した時には膝裏にクッションを置くこと、つま先には何も触れないようにすることです。しかし、長い時間、このような姿勢で寝ていることはできません。色々試すうちに見つけた方法が、うつ伏せ寝でした。それも背中に緊張が生じないように、円座に顔を乗せ、完全に真っ直ぐな俯せです。これはかなり有効でした。2,3時間は熟睡できました。この姿勢については、後日、代替療法についてお話しする際に詳しく述べますが、大腿に関して、膝関節屈曲とは矛盾するようですが、大腿屈筋群は膝の屈曲と股関節の伸展(骨盤を起こす)働きがあります(解剖学の教科書に記述されています)。膝を屈曲させなくても、股関節を伸展することで、ハムストリングスや大腿二頭筋に対する張力は軽減されるのです。

なんにせよ、様々な症状との闘いが続きます(今も続いています)。

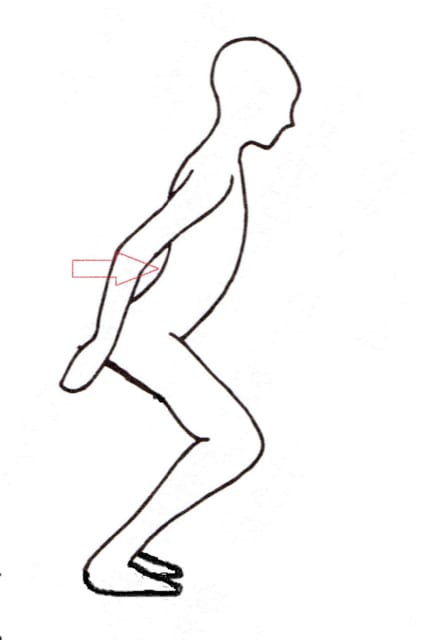

示すように、背中(腰)を無意識に防御する姿勢をとり続けていたものと想像します。自覚的には手術直後から、一貫して全く腰や傷に痛みは感じていなかったのですが、体は侵害刺激に反応していたのでしょう。通常、赤矢印のように背中や腰の辺りに何かがぶつかった場合、反射的に体が反り返ると思います。所謂、「屁っ放り腰」」の格好です。

示すように、背中(腰)を無意識に防御する姿勢をとり続けていたものと想像します。自覚的には手術直後から、一貫して全く腰や傷に痛みは感じていなかったのですが、体は侵害刺激に反応していたのでしょう。通常、赤矢印のように背中や腰の辺りに何かがぶつかった場合、反射的に体が反り返ると思います。所謂、「屁っ放り腰」」の格好です。 。ハムストリングスは坐骨結節に起始し、脛骨内側面に一部が終止します。大腿二頭筋は同じく坐骨結節に始まり、一部が腓骨頭に終わります。それほど強い力でなくとも、引っ張り続けることでそれぞれの筋の終わる骨の骨膜には負担がかかったものと想像しています。

。ハムストリングスは坐骨結節に起始し、脛骨内側面に一部が終止します。大腿二頭筋は同じく坐骨結節に始まり、一部が腓骨頭に終わります。それほど強い力でなくとも、引っ張り続けることでそれぞれの筋の終わる骨の骨膜には負担がかかったものと想像しています。 さて、上記の方法でなんとか睡眠時間を少し確保したのですが、その後、右膝の痛みが出てきました。膝と言っても、脛骨内側の所謂鵞足と呼ばれる部分(写真の青矢印のところ)です。変形性関節症も出てきたのかとあきらめていたのですが、ある日、トイレに座っていた時、自分の膝の様子がおかしいと気づきました。写真は最近のもので、問題の現象が起きた時のものではありませんが、黒い矢印の部分、大腿四頭筋内側頭の下方には誰でも多少は窪みが見えますが、それが異常に深かったのです。何だろうと大腿に触れてみたところ、ハムストリングスが異常に張っていることに気づきました。どうやら鵞足の痛みは、この筋の異常緊張が原因と思われました。これをどうやって解決しようかと考えました。中々、自分の思い通りにはコントロールできませんでしたが、どうしようと「フと」お腹の力を抜いた途端、窪みが浅くなる様子が見えました。

さて、上記の方法でなんとか睡眠時間を少し確保したのですが、その後、右膝の痛みが出てきました。膝と言っても、脛骨内側の所謂鵞足と呼ばれる部分(写真の青矢印のところ)です。変形性関節症も出てきたのかとあきらめていたのですが、ある日、トイレに座っていた時、自分の膝の様子がおかしいと気づきました。写真は最近のもので、問題の現象が起きた時のものではありませんが、黒い矢印の部分、大腿四頭筋内側頭の下方には誰でも多少は窪みが見えますが、それが異常に深かったのです。何だろうと大腿に触れてみたところ、ハムストリングスが異常に張っていることに気づきました。どうやら鵞足の痛みは、この筋の異常緊張が原因と思われました。これをどうやって解決しようかと考えました。中々、自分の思い通りにはコントロールできませんでしたが、どうしようと「フと」お腹の力を抜いた途端、窪みが浅くなる様子が見えました。