今まで、二人以上の世帯のうち勤労者世帯(以下「勤労者世帯」という)について世帯主年齢階級の「25歳~34歳」「35歳~39歳」「40歳~44歳」「45歳~49歳」「50歳~54歳」及び「55歳~59歳」について、「実収入」「非消費支出」「可処分所得」「黒字」及び「消費支出」の推移を、米国センサス局の季節調整法X-13Arima-Seats(以下「X-13」という)で分析して見てきました。

一応、「青年」「壮年」及び「中年」と見てき、残すは「老年」だけです。

命題としてきた「家計調査は消費の実態から乖離しているのだろうか?」は、麻生財務相が10月の経済財政諮問会議で、家計調査について「販売側の統計と動きが違う。高齢者の消費動向が色濃く反映されるともいわれる。改善策を早急に検討していただきたい」と述べたと言うことを検証するために始めたものでした。

逆説的ですが、「青年」「壮年」及び「中年」の消費支出の推移が小売業販売額の推移に類似した動向となっていれば、それなりに証明されることですが今まで見てきた推移では、そのような動向とはなっていませんでした。

そこで、「60歳~64歳」「65歳~69歳」及び「70歳以上」の「老年」の「実収入」「非消費支出」「可処分所得」「黒字」及び「消費支出」の推移を見て行く前に、調査データの世帯分布等を見て行きたいと思います。

家計調査には、このことを表す「世帯数分布(抽出率調整)(*注1)」「集計世帯数」及び「調整集計世帯数(*注2)」という三つの数値データが公表されていますので、このうち、「世帯数分布(抽出率調整)」「集計世帯数」の二つの推移を見て行くこととします。

なお、世帯主年齢給は、2014年までは二人以上の世帯及び勤労者世帯とも「25歳~34歳」「35歳~39歳」「40歳~44歳」「45歳~49歳」「50歳~54歳」「55歳~59歳」「60歳~64歳」「65歳~69歳」及び「70歳以上」の区分でしたが、2015年からは二人以上の世帯について「70歳以上」の区分をさらに細分化し「70歳~74歳」「75歳~79歳」「80歳~84歳」「85歳以上」が設けられました。

◇二人以上の世帯の世帯数分布(抽出率調整)の推移について

家計調査における世帯数分布(抽出率調整)のデータは、最下段の参考に示したように1万分比で表されていますが、ここでは百分比(%)として表しています。

2000年から2014年までの間の推移で見ると、59歳以下の比率が65.9%から48.9%に減り、60歳以上の比率が34.1%から51.1%に増えています。

また、「70歳以上」の比率が12.8%から26.9%に増えていることから、この年齢階級について「85歳以上」までの間を細分化したものと思われます。

(グラフをクリックすると拡大したグラフを見ることができます。)

◇勤労者世帯の世帯数分布(抽出率調整)の推移について

勤労者世帯の2000年から2014年までの間の推移は、59歳以下の比率が88.4%から82.0%に減り、60歳以上の比率が11.6%から18.0%に増えています。

◇二人以上の世帯の集計世帯数の推移について

二人以上の世帯の世帯数の2000年から2014年までの間の推移は、世帯総数が7,921戸から7,774戸に147戸(1.9%)減っています。

また、59歳以下の戸数が5,178戸から3,830戸に減り、60歳以上の戸数が2,742戸から3,943戸に増えています。

◇勤労者世帯の集計世帯数の推移について

勤労者世帯の世帯数は二人以上の世帯数の内数ですが、2000年から2014年までの間の推移は、世帯総数が4,693戸から3,930戸に763戸(16.3%)減っています。

また、59歳以下の戸数が4,155戸から3,240戸に減り、60歳以上の戸数が540戸から690戸に増えています。

以上の推移から、勤労者世帯の戸数が減った分を勤労者世帯以外の高齢者世帯で埋め合わせていることから、「高齢者の消費動向が色濃く反映されるともいわれる」と言わしめているものと思われます。

今まで、「家計調査は消費の実態から乖離しているのだろうか?」というシリーズで、収入等の家計バランスを知るために勤労者世帯のデータを使用してきましたが、小売業販売額と対比させるためには二人以上の世帯のデータを用いるのが適切ではないのではという疑問があろうかと思います。

そこで、二人以上の世帯と勤労者世帯の消費支出の推移が大きく異なるかどうか検証してみました。

◇二人以上の世帯と勤労者世帯の消費支出(季節調整値、指数、2010年=100)の推移について

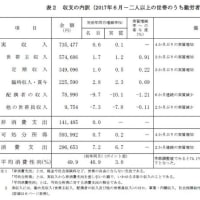

二人以上の世帯と勤労者世帯の2000年から2015年までの月別のデータを、米国センサス局の季節調整法X-13を用いて季節調整値を算出し比較してみました。

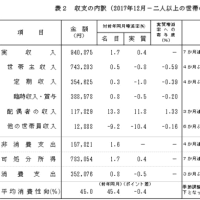

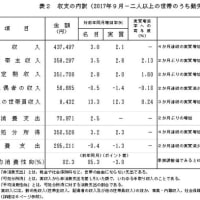

二人以上の世帯の全平均消費支出は296,700円/月、勤労者世帯は323,700円/月と27,000円の差があります。

そこで、この季節調整値を2010年を100とする指数にして、下記のようにグラフ上にプロットしてみました。

多少の違いはありますが、推移は同じと見て差し支えないものと思われます。

念のため、相関分析をしてみました。結果のグラフは次の通りです。

決定係数(R2乗)は、0.8792とほぼ同じものと言えます。

したがって、小売業販売額と勤労者世帯の消費支出を対比させても、二人以上の世帯の消費支出と対比させることと同等の結果だといえると思います。

【参考】世帯数分布(抽出率調整)と調整集計世帯数については、家計調査の用語解説に次のように説明されています。

注1:世帯数分布(抽出率調整)

各区分に該当する世帯数の割合を調整集計世帯数を使って表したもので,1万分比又は10万分比で表章される。これにより,母集団の世帯分布を知ることができる。

注2:調整集計世帯数

調査世帯の抽出率は全国一律でなく,結果利用上の観点及び実査上の制約を考慮して,できるだけ調査に無駄がないように定めている。例えば,平成22年国勢 調査結果でみると東京都区部では抽出率が1/5,658であるが,都道府県庁所在市のうち,最も世帯数の少ない市は1/496となっている。集計に当たっ てこの抽出率の違いを無視すると,東京都区部のように抽出率の低い地域の実情が過小評価されることとなる。そこで,各地域ごとに係数(調整係数という。) を乗じて集計している。こうした抽出率調整などを行った世帯数の和が調整集計世帯数(結果表上は10倍値で表章)である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます