~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■腸に効くのは“菌”より“菌のつくるもの”だった。腸活の新常識

「腸に効くもの」と言えば乳酸菌やビフィズス菌。実は有用菌そのものよりも、菌たちがバトンをつなぐように作り出す“代謝物”の方が、腸内環境を整えるカギなのだ。腸内環境を変えたければ、カラダの内側で何が起きているかをまずは把握。そして対策するのみ!

・教えてくれた人

國澤純(くにさわ・じゅん)/国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所医薬基盤研究所ヘルス・メディカル微生物研究センター センター長。腸内環境に関する著書多数。

・今注目すべきは、菌ではなく代謝物。

同じ食事をしていても太りやすい人と太りにくい人、同じ睡眠時間でも疲れやすい人と疲れにくい人。持って生まれた体質と考えられていたこれらの違いに、腸内環境が少なからず影響していることが近年分かってきた。

乳酸菌やビフィズス菌といった有用菌が多ければよしというわけではない。現在は菌そのものよりも、菌が作り出す代謝物(ポストバイオティクス)に、肥満や病気を抑制する効果があることが知られている。代謝物を作り出すためには“菌のリレー”が不可欠、と言うのは腸研究の第一人者、國澤純さん。

「腸内細菌のエサとされる食物繊維は糖化菌という腸内細菌に代謝されて糖が作り出されます。その糖が乳酸菌やビフィズス菌のエサになり乳酸や酢酸が作られる。さらにそれらが他の腸内細菌に代謝され、またカラダに有用な代謝物が作られます」

●腸内細菌のバトンリレー

バトンが次々に引き継がれて有用な代謝物が作られ、健やかなカラダを下支えするという図式。

第1走者はヒトが消化できない食物繊維を代謝する糖化菌。これを含む代表的な食品は納豆。糖化菌が作る糖がいわゆる善玉菌のエサになり、次々とカラダに有用な代謝物が作られていく。

では、健康を下支えする代謝物を作り出すためにはどうすればいいのだろうか?

・戦略1.伝統的な発酵食品を常備する。

まずはカラダにとって有効な働きをする、いい菌をカラダに取り入れること。それが“菌のリレー”を活発にする第一の戦略だ。

「いい菌を摂取する方法はとてもシンプルです。乳酸菌やビフィズス菌を含むヨーグルト、糖化菌を含む納豆などの発酵食品を積極的に食べるということに尽きます」

世界各地に根付いている伝統的な発酵食品にはさまざまな有用菌が含まれている確率が非常に高い。とはいえ、菌はカラダに定着するわけではなく数日で通り過ぎていく。このため、重要なのはこれらの発酵食品を継続して食べ続けること。冷蔵庫には常に発酵食品を。

●王道の発酵食品+調味料や漬物も。

納豆やヨーグルトはたまに銘柄を替えて多様な有用菌を摂取。キムチなどの漬物や味噌などの調味料も有用菌の宝庫。常備したい食品だ。

・戦略2.有用菌にエサを与える。

2つ目の戦略は、いい菌を摂ったら、その菌のエサとなる食品を摂り入れること。給料を払わずに働いてくれる社員はいないのと同様、有用菌もタダでは代謝物を作ってくれない。

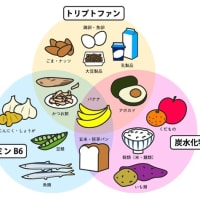

「有用菌が喜ぶエサは水に溶けやすい水溶性の食物繊維や難消化性オリゴ糖。穀物を冷ますことで増える難消化性でんぷんも有用菌のエサになる注目の栄養素です。これらを含む食品を毎日欠かさず摂ることが重要です」

さまざまな食品を口にする意味は自分が動くためのエネルギー確保や血肉にするための材料補給だけではない。共生関係にある有用菌へのご褒美という一面もある。

●根菜類や豆類の副菜を口にする。

難消化性オリゴ糖を多く含む食品はタマネギ、ゴボウ、バナナ、豆類、牛乳など。副菜の煮物などで選択肢がある場合は必ず口にしたい。

●主食、海藻、果物で食物繊維を確保。

水溶性食物繊維はオートミールの原料であるオーツ麦やもち麦、海藻類に豊富。その他、果物のペクチンなども水溶性食物繊維の一種。

・戦略3.ビタミンB1で腸内細菌の代謝を後押し。

豚肉が疲労回復効果を期待できる食材とされているのは、ビタミンB1の宝庫だから。ビタミンB1はカラダに摂り入れた糖を代謝してエネルギーを生み出すために欠かせない補酵素。ごはんやパンだけ食べてもビタミンB1がなければ元気に動けないのだ。

同じ理屈でビタミンB1は腸内細菌の代謝も後押ししてくれる。糖化菌が食物繊維から作り出した糖をビフィズス菌や乳酸菌が代謝するときもビタミンB1が不可欠。

「ビタミンB1を作る腸内細菌もいますが、自分では作らず周りの菌が作ったビタミンB1を利用する菌もいます。外から十分なビタミンB1を摂り入れて補強しましょう」

●肉と魚介をローテしてビタミンB1を補給。

ビタミンB1を含む食品の筆頭は豚肉。鮭やタラコにも豊富だ。ニンニクやネギに含まれるアリシンという成分とともに摂ると吸収率アップ。

【元記事】

https://news.yahoo.co.jp/articles/85593d959db5ad8b9aed8309db1d65e6ef45d942

最後までお読みいただきありがとうございました。

最新の画像[もっと見る]

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます