■マーケット

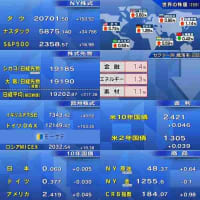

NY株 9ヵ月ぶり1万8,000ドル回復

ダウは去年7月以来の1万8,000ドルを回復。いわゆるドーハ会合決裂で原油価格が不安定な動きの中、企業業績などが株価を支えました。ドーハ会合での決裂は、ある程度予想されていた結果で、一時一週間ぶりに37ドル台をつけた原油価格も次第に落ち着きを取り戻しました。新作映画やキャラクターグッズの販売が好調なディズニーが大幅高で指数を引っ張り、また、モルガン・スタンレーの決算はさえなかったものの反応は限定的でした。為替がドル高に動いたことも、投資家心理、好転の表れと言えそうです。株価終値、揃って上昇です。ダウが反発、106ドル高、1万8,004ドル。ナスダックが21ポイントの上昇、三日ぶり反発です。4,960。S&P500が反発、13ポイントプラスの2,094でした。

【世界の株価】

18日の終値

【NY証券取引所中継】原油下落の影響

解説はノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルの三浦洋平氏

朝方はドーハ会合決裂ということで下げて始まったのですが、世界7位の産油国のクェートのほうで石油生産者のストライキが起きという報道もあり、原油価格が切り返し結局ダウは18000ポイントを上回る節目で上昇しています。

--さてドーハ会合決裂をどう見ていますか。

会合直後から原油価格は大きく下落しましたが、アメリカ時間では下落しているものの安値からは反転しており、エネルギーセクターの株価も上昇となっています。

--今後はどんな点に注目すべきなんでしょうか。

原油価格の振れ幅が短期的に高まるかどうかという点です。原油価格版の不安心理を示すVIX指数という指数があります。これは今後30日の原油価格の振れ幅を予想したものですが、上昇すれば株式市場にはマイナス、低下すればプラスです。去年の夏以降、関係性が強まり、今年の2月に原油VIX指数が急上昇した時は株価は急落しています。今後、この関係性が強まるのか弱まるのか、これは市場が何を重視しているかの材料にもなりますので、増産凍結見送りを受けてどう動くかに注目したいと思っております。

【NY証券取引所中継】米金融決算のポイント

解説はノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルの三浦洋平氏

--今日のモルガン・スタンレー、明日予定のゴールドマン・サックスの決算で銀行大手の内容が出揃うわけなんですが、ここまでは市場が好感してますよね。

先週S&P500の金融セクターは4%上昇し、10セクターの中で一番の上昇率でした。また金融の中でも銀行セクターは6.4%の上昇で決算がきっかけになったことは間違いなさそうです。

--好感されたポイントは何なんでしょうか。

3つあると思います。

①トレーディングや金利収入といった主力事業の変動・落ち込みが想定より小さかったこと。

②予想より低水準の引当金

③コスト削減

特に人件費や訴訟費用などのコスト削減が多くの企業の利益を押し上げています。

--この流れは今後も続きそうですか。

年初に比べて原油市場が落ち着き、それに伴いハイイールド市場への懸念も和らいでいて、環境的には一旦最悪期を脱したと言えそうです。一方今後のポイントは収益の成長性になります。ローン収益やトレーディング収益を伸ばせるかどうかです。金融セクターの株価はまだ年初来でマイナスで、期待値は低い状態ですが、投資家の目線がディフェンシブから景気敏感という流れに変わった時の上昇幅は大きくなる可能性があると思っています。

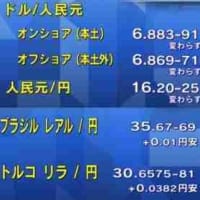

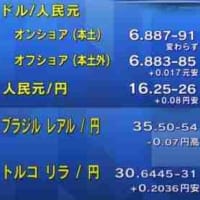

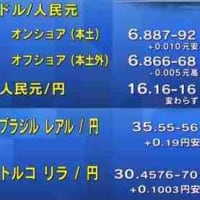

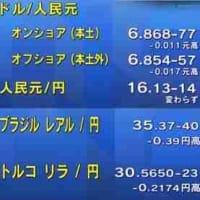

【為替見通し】

解説はSMBC信託銀行プレスティアの尾河眞樹氏

週明けアジア時間では一旦 107円台に差し込む場面もあったんですけれども、原油相場が少し持ち直して下げ幅を縮小したということで、海外市場では 108円台後半まで戻しているといった展開です。

--予想レンジは108.20円 - 109.20円。注目ポイントは「日本の貿易統計」です。

明日の貿易統計ですが、2月に続いて黒字が拡大するという風に見込まれてまして、市場予想では大体 4500億円前後の黒字になるのではないかということで、さすがに 5か月連続で黒字と言うことになりますと、為替の方では円高圧力になるかもしれないということです。これは輸入が減っている円高と、原油安で輸入が減っていることによるものなんですが、ただそれでも黒字が増えたということであれば一旦円高圧力人になる可能性があります。

--この円高圧力の局面というのはどのくらいまで続きそうでしょうか。

原油相場が大きな意味では底打ち感が出てきている。それから熊本の震災の復興需要という意味ではこれから輸入が増えていくという意味では、貿易収支もこれから悪化していく可能性がある。中長期的には貿易黒字の拡大による円高圧力は徐々に後退していくと思います。

【日本株見通し】注目ポイントは「ドル/円 108円台」

解説はBNPパリバ証券の丸山俊氏

今日の予想レンジは16500~16700

原油相場の持ち直しを受けた欧米株高に伴いまして、今日は日本株も反発で始まりそうです。しかし世界的なリスクを取る動きに乗り遅れている日本株は引き続き不安定な動きが予想されます。特にG20でアメリカが最近の円高につきまして、秩序的という認識を示したことで、為替介入や日銀の追加緩和という最後の歯止めを期待できなくなりました。急激な円高や株価が暴落した時にどれだけ落ちていくかという想定がしづらくなっていると思います。

--そうした中で注目しているのが「ドル/円 108円台」。

一旦108円台後半に戻したドル円にあらためて注目しています。急ピッチで進んでいる円高に歯止めをかける有効な政策オプションが事実上閉ざされつつあるという見方も強まっていまして、今後も108円台をキープできないと円高に歯止めがかからない可能性があり、これは明らかに株価にマイナスと言えます。またサプライチェーンに影響が広がっています熊本地震も生産・消費の減少を通じまして一層下押しすることも予想されます。そうすると最後の頼みは世界経済やアメリカ経済ということになりますが、先行指標である金融機関の貸し出し態度が既に厳格化し始めていまして、アメリカ景気もすぐに勢いを失ってくる可能性が強いことを考えると円高株安のトレンドはまだ終わっていないというふうに考えております。

■【プロの眼】1ドル105円台も視野に?

アメリカのルー財務長官が「最近の円高にもかかわらず、為替市場は秩序を保っている」との発言を材料に円高が進んだ為替相場。原油の増産凍結の合意が見送られたことや、14年10月の日銀追加緩和より前の水準までドルが下落するなどアベノミクスが正念場を迎えていること、また、熊本地震で製造業への影響が懸念される事など円高要因が並ぶタイミングでの財務長官の発言が円高を加速させた。仮に4月のドルの安値を割り込めば、14年10月の安値である105円も視野に入ってくると見ています。日銀の追加緩和や政府の財政出動規模の拡大はあるのでしょうか?

解説はSMBC信託銀行プレスティア 尾河眞樹氏

--週末に一気に107円台まで円高ドル安が進みました。今日も108円台後半となっていますけれども、テーマになるのが「1ドル105円台も視野に?」ということです。視野に入ってきましたか?

一旦は入れておいた方がいいと思うんですけど、そのままズルズルと円高にはいかないだろうと思っています。今回円高に行った理由ですけれども、ルー財務長官がG20のあとに「円高には確かに言ったんだけれども、無秩序な動きではありません。」とおっしゃったというところがサプライズだった。

--これはタイミングが悪かったですよね。

特に下の2つ(②アベノミクス正念場、③熊本地震の影響)ですね。それでアベノミクスにとってみれば、今のドル円の水準、109円よりも円高水準というのは、これは2014年の追加緩和、バズーカⅡと呼ばれる日銀追加緩和の前の水準まで戻ってきている。だからアベノミクスとしては今が非常に正念場という為替水準にある。それから震災の影響で製造業の生産ラインとかも心配される。このタイミングであえて円を取り上げて円安牽制ということを言うのは少しサプライズだった。

--どうしてそういうタイミングでルー財務長官は円に言及したんですか。

非常に難しいところだったと思うんですけど、大統領選の真っただ中という状態で、これからTPPなどにも悪影響を及ぼしかねないですから、円安ドル高はアメリカとしては容認できないということかもしれない。

--ということでこういう発言につながって、一気に円高に進んだ。でもそうなるとルー長官の発言によって、政府日銀の介入というのは難しくなったと見られていますね。

そうですね。でももともとそんなに市場は円売り介入に対する期待はなかったと思います。この発言を受けて一気に円高という話ではないと思いますけれども、テクニカル上、少し微妙なラインに来ています。ポイントとしては4月11日安値117円63銭を割り込みますと、14年10月の105円19銭が視野に入ってくるというところです。ただそういう展開になると、今度は日銀の追加緩和に対する期待であったりとか、あるいはこれから財政出動、景気対策など日本サイドからいろいろ政策が出てきますから、これに対する期待がある程度、円高の歯止めになると思います。

--果たして期待通りに日銀に打つ手があるか。

もし追加緩和するとすれば、マイナス金利の影響はまだ検証できていないと思います。海外からの逆風で円高が来てしまったので、ちゃんと検証できていないうちにマイナス金利の幅を広げるとなると失敗した時のリスクが高い。おそらく今回は、質、量、金利のうちで言うと、金利はしないで

量的、質的のところでETFの購入とか国債の購入を膨らますとかいう話になってくると思います。

■インド準備銀行 ラジャン総裁インタビュー

G20=20の国と地域の財務相・中央銀行総裁会議に出席したインドの中央銀行にあたるインド準備銀行のラジャン総裁が、テレビ東京との単独インタビューに応じました。総裁は、インド経済の動向のほか、各国で導入が相次ぐマイナス金利政策を念頭に「通貨安を狙った金融緩和は避けるべきだ」と強調しました。インド準備銀行のラジャン総裁はIMF国際通貨基金のチーフエコノミストを務めた経験を持つ国際派です。

《インド準備銀行/ラグラム・ラジャン総裁》

--世界経済にとってのリスクは?

「相場の乱高下は波乱要因だ。商品価格でも資産価格でも乱高下すれば大きな影響をもたらす。今年に入って商品価格が急速に下落した。原油価格を例にとると下がれば生産に携わる人々を、そして原油価格が高騰すれば消費する側が打撃を負ってしまう。相場価格の乱高下は大きなリスク要因だ。」

今月半年ぶりの利下げに踏み切ったインド準備銀行(政策金利6.75%→6.5%)。年率7%の成長を記録するインド経済ですが、インド準備銀行は国内経済の減速リスクのほか、海外経済の動向も注意深く見守っています。

「中国をめぐっては中期的に見て持続可能なのか不透明だ。輸出や投資が主導する経済構造が内需型経済に変わるのだろうか。サービスなどを中心とする内需型経済に変貌していくのだろうか。」

一方ECBに続き日銀がマイナス金利を導入するなど、世界で相次ぐ金融緩和。ラジャン総裁はその目的が通貨安であってはならないと警鐘を鳴らします。

「通貨安競争と金融緩和は確かに表裏一体ではある。金融緩和の狙いが為替を狙ったのかどうかがポイントであり、通貨安を目指した金融緩和ならそれは避けるべきことだ。通貨安狙いは他の国の成長を奪うことで自らの成長を確保すること。グローバル経済にとって良い手法ではない。」

またラジャン総裁は世界的に見て金融政策の効果は既に限界に近づきつつあると見ています。

「壊れたスピーカーのように何度も何度も言ってきたが、金融政策は限界に達している。我々は改めて政策について見直し、他の政策の活用も考えるべきだ。」

■【コメンテーター】SMBC信託銀行プレスティア/尾河眞樹氏

・原油増産凍結、見送り

--原油の動きに関しては、クェートでストライキがあったということですが・・・。

原油生産者の賃金カットに反発してということだったらしいです。一部報道では、そういうことでクェートの原油産出量が半減するのではという話もある。6月2日にOPECが控えていますから、そこに対する期待もまだつないでいるというところです。

--先ほど原油専門家の話でも、大きなイベントがなければ動かない・・・。でもそういった想定外動きが起きると原油というのは大きく動いてくるわけですね。

そうですね。急に上昇するというリスクもまだあるかもしれない。

・日刊モーサテジャーナル/新興国の株価の上昇

--これは為替についても同じことが言えますよね

そうですね。アメリカの利上げ期待が後退しているという中で、ドルが売られている。今はグローバルマネーですから少しでもお金が儲かるところに流れるとなると、やはり新興国通貨も上がるということになる。

--いつまで続くかなんですが、いつかは利上げが来ると思いますが、4月はもう市場が織り込んでいない。6月はどうですか。

6月も織り込み度としては2割位なんで、だいぶ後退している。ですから織り込ませていかないといけないので、それには時間がかかるので6月の利上げは難しいかもしれない。

・今日の経済視点 「米国発の通貨安競争」

通貨安競争をG20で言っておきながら、今まで起きたことというのは結局アメリカがインフレもインフレ期待も改善しつつあるし、雇用もよくなっている。にもかかわらずアメリカが利上げしないので、利上げ期待が後退する中でドルが下がって相対的にマイナス金利であるはずの円やユーロが上がってしまっている。そうすると日本や欧州もまた追加緩和をしなくてはいけない。中央銀行としてやるべきことをやっているだけなんです。だからドル円が本格的に上がるときというのは、アメリカが利上げを再びちゃんとできるようになるときに、今度は日本も欧州も追加緩和する必要が無くなる。

■今日の予定

3月全国百貨店売上高

独・4月ZEW(欧州経済研究センター)景況感指数

米・3月住宅着工指数

米・決算 ゴールドマンサックス、インテル

印・休場 インド市場

■ニュース

熊本地震 死者44人に

先週から熊本県を中心に相次いでいる地震で、土砂崩れなどで大きな被害が出ている熊本県南阿蘇村では、きのう午後に男女2人が発見されましたが、いずれも死亡が確認されました。一連の地震による死者は44人にのぼり、残る行方不明者は8人となりました。また、きのう午後8時41分ごろ、熊本県阿蘇市などで震度5強を観測する地震が発生しました。これを受けて気象庁は記者会見し、「少なくとも1週間は震度6弱程度の揺れに警戒が必要」との見解を示しました。こうした中、すべての発着便が欠航していた熊本空港では、きょうから国内線の一部で運航が再開されます。ただ、再開は熊本への到着便のみで、出発便は全便が欠航のままです。地震の影響は企業にも広がっています。熊本市南区にあるトヨタグループの部品メーカー、アイシン精機の子会社では自動車のドア部品などを製造していますが、地震の影響で生産ラインを停止しました。この影響で、福岡県にある高級車レクサスなどを作るトヨタの組み立て工場は23日まで操業を停止します。トヨタは完成車の組み立てラインについて国内30のうち26ヵ所を段階的に停止すると発表していて、操業再開についての判断はあすをメドに行われます。

一億総活躍で「消費20兆円増」

内閣府はきのうの経済財政諮問会議で、一億総活躍社会に向けた政策目標を実現した場合、2025年度の個人消費がおよそ20兆4,000億円押し上げられるとの試算を公表しました。これは保育の受け皿拡充や介護離職ゼロなどすべてが実現できた場合の経済効果を試算したものです。試算を踏まえ、諮問会議の民間議員は、一億総活躍の政策実現に必要な安定的な財源として、景気回復による税収の増加を活用すべきだと提言しました。ただ、麻生財務大臣は否定的な見解を示し、諮問会議で議論を続けることになりました。

丸紅 損失1,200億円計上へ

丸紅は、きのう資源価格下落の影響などで、2016年3月期に1,200億円の損失を計上すると発表しました。チリの銅事業でおよそ350億円、オーストラリアの鉄鉱石事業でおよそ200億円の「減損損失」を計上します。従来、1,800億円と予想していた連結純利益は600億円にとどまります。大手商社では、資源価格の低迷で、業績予想を下方修正する動きが相次いでいます。

専門家「原油25ドルまで下落も」

原油増産の凍結にむけた合意が見送られたことで18日のニューヨーク市場で原油価格は一時1バレル=37ドル台まで下落しました。アメリカの専門家は原油価格は25ドルまで下落する可能性もあると見ています。

《アンブロジーノ・ブラザーズ/トッド・コルビン氏》

「産油国の会合で増産凍結の期待が高まっていたが、結果は何も得られなかった。これを受けヘッジファンドが投機的な売りを仕掛けている。さらに多くの資金が原油市場から引き揚げられている。今は大きなイベントがない限り動かない相場でそのきっかけもない。ただ投機筋などが価格下落のポジションを取り始めている。」

商品取引に20年以上携わるコルビン氏は今後の価格を左右するのは、アメリカのFRB=連邦準備制度理事会など中央銀行の政策次第だと指摘します。

「1バレル35ドルを目指す投資家が多い。6カ月の動きを見ると1度は下回ったが、底値は30ドルだろう。ただ世界の中央銀行が原油需要を喚起できる景気刺激策を打ち出さなければ25ドルまで下落する可能性もある。」

モルガン・スタンレー 純利益半減

不安定な金融市場が収益を圧迫しています。アメリカの金融大手モルガン・スタンレーが18日発表した1月から3月期の決算は株式や債券の取り引き業務が低調で、純利益が1年前の半分以下に減りました。ただ1株利益は市場予想を上回りました。ゴーマンCEOは市場環境について「回復の兆しはあるが、世界的な不透明感が引き続き投資の重しになっている」としました。

《モルガン・スタンレー 1-3月期(前年比)》

総収入 77億9200万ドル(-21%)

純利益 11億3400万ドル(-53%)

1株利益 55セント(予想を上回る)

ヤフー買収 ベライゾン有力か

アメリカのヤフーの中核事業買収をめぐり、通信大手、ベライゾン・コミュニケーションズによる買収が有力になっているもようです。ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、これまで買収に関心を示していたアメリカの雑誌大手「タイム」が買収の対象となっている事業の立て直しは難しいと判断したほか、グーグルも買収を見送る方針です。一方、買収額については40億ドルから80億ドルに上るとの見方が浮上しています。

NY連銀総裁「利上げは慎重に」

ニューヨーク連銀のダドリー総裁は18日、ニューヨーク市内で開かれた会合で挨拶し、「労働市場の改善は目を見張るものがあるものの、利上げは緩やか、かつ慎重に進める」と述べました。ダドリー総裁は「我々は大きな不確実性に直面している。金融危機以来の経済成長に対する逆風は完全になくなっていない」と強調しました。

保育事故627件 死亡14件

内閣府は去年に保育施設で起きた事故の報告件数は627件で、死亡したケースは14件にのぼったと発表しました。そのうち10件が認可外の保育施設での事故だということです。一方、塩崎厚生労働大臣はきのう、待機児童の数が100人以上いる自治体の代表などを集め、さらなる保育施設の整備を求めました。これに対し、大阪市は国家戦略特区制度を使い、保育士の資格がない人でも保育士の業務を一部できるように規制を緩和したい考えを明らかにしました。保育の質をどう確保するのかが課題となりそうです。

■【リーダーの栞】ALSOK 青山幸恭社長

ALSOKの青山幸恭社長が紹介するのは「経営戦略の論理」。日本の著名な経営学者、伊丹敬之氏が書いたロングセラーのビジネス書です。「顧客」や「競争相手」、企業の持つ「技術」だけでなく、働く人の「心理」の重要性を説いているのが特徴です。

■ビジネス書最新ランキング

紀伊國屋書店調べ(4月11日~17日)のビジネス書最新ランキングを発表。

1位 「超一流の保険営業術」黒木勉

2位 「幸せになる勇気」 岸見一郎と古賀史健

3位 「マグロ大王」 木村清

4位 「嫌われる勇気」 岸見一郎と古賀史健

5位 「一流の育て方」 ムーギー・キム/ミセス・パンプキン

■日経超特急

①供給網復旧へ動く ソニーは生産委託の拡大検討

熊本県を中心とする地震で打撃を受けた製造業が生産再開に向けて動き出している。ソニーは他社への委託生産を増やすことを検討。トヨタ自動車の再開の鍵を握るアイシン精機も他の工場での代替生産を探っている。傷ついたサプライチェーンの再構築を急ぐが、九州には主要産業の製造拠点が集まっており、影響は域外にも広がっている。

②マイナス金利、投信に転嫁 運用各社、投資家の利益目減り

日銀がマイナス金利政策を導入した影響が個人投資家にも広がってきた。資産運用各社はマイナス金利に伴う負担を手数料として投資家に転嫁する方針を決めた。普通預金ではお金を預けて金利を取られる状況は起きていないが、投資信託では投資家が影響を被る。

③ヤフーも電子マネー ネット通販の決済機能を拡大

ヤフーはインターネット通販などの決済機能を拡大する。独自の電子マネーを今夏から提供し、2017年春には飲食店などの実店舗でも利用できるようにする。電子マネーが乱立する中、独自の電子マネーを決済機能の競争力を高める狙いです。ネット通販の支払いで銀行の預金口座から直接、購入代金を引き落とすサービスも導入。ネット上でのクレジットカードの使用に不安を感じる消費者層を開拓する。

■日刊モーサテジャーナル

①原油の増産凍結、見送り

ウォールストリートジャーナルは、短期的には失望売りが出るだろうが、長期的な影響は限定的という見方を示している。その理由として記事は、原油安が続いた影響で既に生産の減少が始まっていて、増産を凍結してもその効果は薄いと解説。一方ニューヨークタイムズは、サウジやロシアなどはイランと妥協できないなら、そもそもなぜ会合を開いたのか、というアナリストの怒りの声を掲載しています。またサウジの狙いは増産の凍結を目指すための努力はしたという事実だけを残すためだったのではないか、という憶測も出ている。さらに記事はサウジとイランはシリアの内戦などをめぐって対立していることもあり、サウジの原油政策を担当する副皇太子が原油を政治の道具として利用している可能性もあるとしています。

②新興国の株価が想定外の上昇(ウォールストリートジャーナル)

アメリカの利上げ観測を背景に新興国の株価について悲観的な見方も出ていましたが、新興国市場の株価指数の上昇率は年初来でS&P500指数の3倍以上でした。背景には景気対策のためインドやインドネシアなどの中央銀行が相次いで利下げを行ったことや、アメリカの利上げペースの見通しが引き下げられたことがあるとしています。新興国の政策金利は平均5.8%と先進国に比べはるかに高く、利下げ余地がまだあります。ただ製造業の低迷や多額の債務など、経済状況はあまり改善しておらず、この株価上昇は長続きしないと見る投資家も多いということです。

③反LGBT法、論争 (ウォールストリートジャーナル)

アメリカのミズーリ州などでは企業が性的少数者に対してサービスの提供を断ってもよいとする反LGBT法をめぐって論争が起きています。実はこうした州の法律に老舗のダウ・ケミカルやアルゴアなどが反対の立場を表明。記事は、大企業も社会問題をめぐって行動を起こさなければいけない時代になったと報じています。ビジネスに直接かかわりがない場合でも、企業にとって反LGBTに異論を唱えることが、有名大学に通う学生を引きつけるという採用面で重要だと解説。実際、アメリカ人の8割近くが社会問題に対する企業の積極的な行動を支持しているといいます。またダウ・ケミカルの幹部は「従業員が同性愛など"本当の自分"を隠さずに働けるのは生産性の向上にもつながる」と話しています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます