1 始めに

倭絵は独自の発展を遂げ、独特の空間認識を持つ風俗画となった。この空間認識を、源氏物語絵巻と南蛮屏風で分析する。

2 大和絵の空間

2-1 ユークリッド空間と写像

大和絵では、実空間を3次元ユークリッド空間と認識し、ユークリッド平面(画面のこと)へ線形写像を行っている。

ここで、あえて、3次元ユークリッド空間という用語を使うのは、1つの絵の同じ画面に過去と現在を描きこむ手法(3次元でない)や、本来見えないもの(あるものの後ろで通常は見えないもの)を1つの画面に描く事があるからである。特に、後期ビザンチン絵画では、細分化された画面に、複雑な三次元空間が創出されていると評価されることがあるが、数学的に見ると混乱以外の何物でもない。

パンタナッサ修道院のフレスコ画「キリストのエルサレム入城」でみると、いたるところに異なる空間、時間が出てくる。

線形写像とは、空間の点を画面のどこに位置させるかを、ある法則に則って決めることである。デッサン(平面)で、対象物をどう書く(空間の点を画面上のある場所にどう決める)かという決まりである。

さらに、数学的用語で書くと、3次元直交座標系の線と点が持つ重要な性質の角度と距離を損なうことなく2次元空間に移している。

幾何学的にいうと、平面は、⓵直線と点、②2本の平行線、③交わる2直線によって決まる。このとき、線の方向と距離が決まれば平面が決まる。つまり3次元空間の重要情報である方向(角度のこと)と距離が決まれば3次元空間で物体が決まる。この角度と距離の関係が、2次元空間(画面のこと)でも同等の関係を保てることになる。

具体的に絵巻では、廊下の板の長い側面は平行であり(角度)、その幅は一定(距離)である。建物の外観も同様で、角度と距離が保存されているのが分かる。

2-2 無限遠を視点とする一点投影法

投影面を基準面(地面や床など)に垂直とし、視点を無限遠(遠近法の消失点を非常に遠くにすることとほぼ同じ意味である)ではとしている。これは機械製図と同じで、線形写像の関数が最も簡単な場合である。即ち、3次元空間の点を2次元空間(画面)に移す方法のうち、変換方法の演算が最も少ないものを採用している。例えば、1枚の板を平面に移すとき、前方の辺も遠方の辺も同じ長さにし、側面は平行に描くと、角度と距離の計算をする必要がない。つまりもっとも簡単な計算(演算)である。この演算が関数である。

消失点のある遠近法だと前方と後方の辺の長さが異なる。つまり距離を計算する必要がある。また辺は平行ではない。即ち、角度を計算する必要がある。つまり、消失点のある遠近法は複雑な演算(関数)を必要とする。

一方で、絵巻では、遠近にかかわらず人物がほぼ同じ大きさである。これは、無限遠に対して、人物の位置の差が有意でない(人は距離にかかわらず、同じ意味、同じ重要さを持つという意味)からである。遠近法の消失点が存在しないのもこの理由である。

2-3 大和絵の遠近法

遠近を示すために、視点を中心線からずらし、X-Y直交座標系からY軸を傾けさせている。基準面に対して視点の高さを固定し、視点の位置を水平にずらす、つまり、大きくずらすほど遠景とすることで、遠近感を表現している。

具体的に絵巻で見ると、遠景の時はY軸の傾きが35~40度であり、近景では50度以上、特に室内では60度近くになっている。

絵巻では、これ等の法則を厳密に当てはめ、一つの場面で変換関数を変えることはない。このため、破綻のない空間構成となっている。

3 伝狩野山楽の南蛮屏風での検証

平行関係を見てみると、前の階段、2つの岸壁線、船の横に突き出している小屋、一番近い建物の梁等がすべて同じ平行線である。

人物の大きさが、ほぼ同じで、背の高さの差の方が大きい。

Y軸の傾きは前景で45度、同じ画面ではあるが雲の前の建屋が40度、雲の向こう(異なる画面)では25度である。

このように、大和絵の手法を使い風俗画として描かれている。

4 空間認識の由来

4-1 海外の空間表現

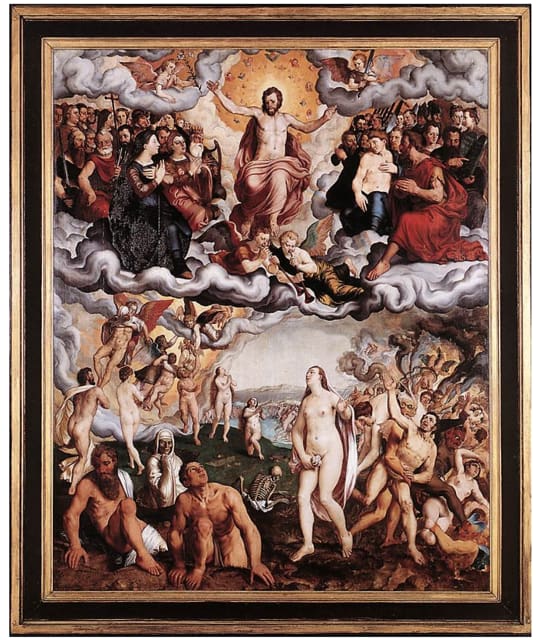

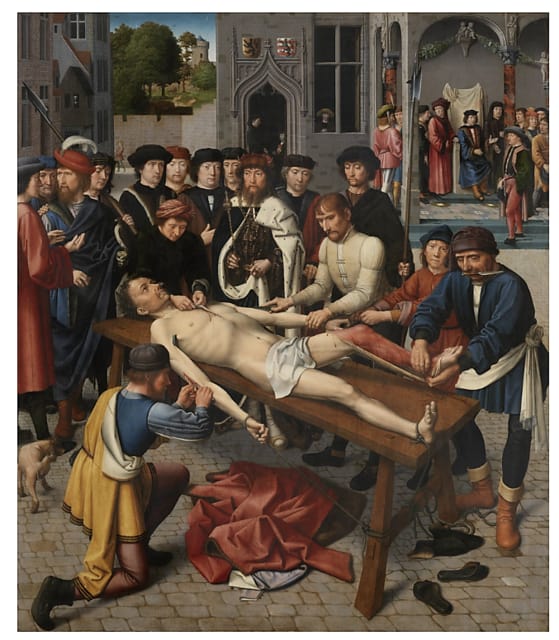

16世紀頃までの絵画の空間認識を簡単に纏める。

中国では、遠方のものは小さく表すという遠近法をとっている。軸の傾きの変化・平行線の交わらないこと注意していない。

西洋では、古いフラスコ画や、ビザンチンの絵には空間表現に混乱があり、この矛盾はルネッサンスの消失点を持つ遠近法で解決された。

イスラムの細密画では人の大きさは一定であるが、場面内のX-Y軸が統一されておらず混乱がある。

大和絵の空間認識は海外には見られない数学的に統一のとれた空間である。

4-1 なぜ独特の空間認識が生まれたか

この空間認識の成立には以下の2つがかかわっていると想像している。

* 風俗画として、遠方の人間も重要で、人物をすべて同じ大きさで示したかった

* 廊下や、床の構造が長方形の板でできていて、板を書き込む必要があった

用語説明

* ユークリッド空間

我々の住む空間は3次元ユークリッド空間である。ここで、あえて、3次元ユークリッド空間の用語を使うのは、多くの絵に同じ画面に過去と現在を描きこむ手法(3次元でない)や、本来見えないもの(あるものの後ろで通常は見えないもの)を一つの画面に描く事があるからである。

「芸術教養シリーズ 5 西洋の芸術史 造形編1 古代から初期ルネッサンスまで」のP.96に、「後期ビザンチン絵画では、細分化された画面に、複雑な三次元空間が創出され」とあるが、数学的に見ると混乱以外の何物でもない。

* ユークリッド平面

画面のこと

* 線形写像

空間の点を画面のどこに位置させるかを、ある法則に則って決めること

* 点と線の持つ重要な性質、角度と距離が保存

幾何学的には、平面は、⓵直線と点、②2本の平行線、③交わる2直線によって決まる。このとき、線の方向と距離が決まれば平面が決まる。つまり3次元空間の重要情報である方向(角度のこと)と距離が決まれば3次元空間で物体が決まる。この角度と距離の関係が、2次元空間(画面のこと)でも同等の関係を持っていること

* 視点を無限遠

遠近法の消失点を非常に遠くにすることとほぼ同じ意味である。

* 投影面

画面のこと

* 線形写像の関数が最も簡単

3次元空間の点を画面に移す方法のうち、変換方法の演算が最も少ないもの。例えば、1枚の板を平面に移すとき、前方の辺も遠方の辺も同じ長さにし、側面は平行に描くと、角度と距離の計算をする必要がない。つまりもっとも簡単な演算である。この演算が関数である。

消失点のある遠近法だと前方と後方の辺の長さが異なる。つまり距離を計算する必要がある。また辺は平行ではない。即ち、角度を計算する必要がある。つまり、消失点のある遠近法は複雑な演算(関数)を必要とする。

* X-Y直交座標系

X軸とY軸が直角に交わる座標軸での距離と角度の決め方。北へ2キロ、東へ2キロで位置が決まる。Y軸が45度傾いていると北へ2キロは、直交系では北東へ2キロとなる。