「比の学習が始まったら注意する点」

主な対象は5年生。

ただ、この時期の6年生でも

これからお話しする問題点を抱えているケースが毎年見られます。

4年生以下のお子さんは

そんな問題点がこれから待ち構えているということを

事前に認識しておいてください。

では、いきましょう。

比の学習が進んでいきます

5年生のカリキュラムを見ると

この夏から秋にかけて比の学習が始まる塾が多いんですね。

で、比の学習が始まります。

簡単な整数比に直す方法から始まり

①当たりの大きさ

連比

逆比

と学習が続きます。

そうこうするうちに

これまで学習してきた様々なテーマで

比を用いた新たな解法が登場します。

速さ

平面図形

食塩水

売買損益

仕事算

水量変化

etc.

どれも馴染みのあるテーマです。

そう

この、馴染みのあるテーマだということ

つまり、既に学習が済んでいるテーマだということが

厄介な原因になります。

注意すべき点って何?

ここで先に結論から。

比の学習が始まったら注意する点とは

既習のテーマについて

これまでの解法に固執せず

比を用いた解法を習得する

以前取り組んだ問題とまったく同じものが

これから再登場します。

比を用いて解くことが目的です。

でも、まったく同じ問題なので

以前身に着けた解法でも答えが出せてしまう。

わざわざ新しい解法にしなくても正解しているから

このままでいいや。

そう思ってしまうのも無理はないですね。

また、これまでの解法でたくさんの演習を重ねてきた生徒ほど

その解法に固執します。

これだけ練習したのに。

別の解法とかいらないし。

その気持ちもわかります。

身に着けたものを封印したり手放したりするのは

勇気がいります。

そこの気持ちに折り合いをつけて

比を用いた解法に取り組んでください。

例えば旅人算

ひとつ例を挙げておきます。

<問題>

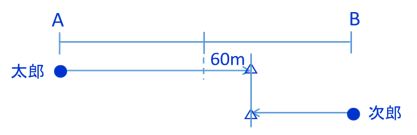

します。A地点から太郎くんが,B地点から次郎くんが同時に出発

したところ,

ました。太郎くんは毎分55m,

このとき,[ ]にあてはまる数を答えなさい。

旅人算の問題です。

【これまでの解法】

太郎くんの方が速いので、

ここで、2人が出会うまでに進んだ距離の差に注目します。

太郎くんはAB間の半分の距離より60m長い

次郎くんはAB間の半分の距離より60m短い

2人の進んだ距離の差は60✕2=120mです。

2人の進んだ距離の差が120mになるのは出発してから

120÷(55-45)=12分後

よって、AB間の距離は

(55+45)✕12=1200m

【比を用いた解法】

進行の様子を図示すると以下のようになります。

2人が出発してから出会うまでを考えると

時間 同じ

速さ 55m/分:45m/分=11:9

距離 ⑪:⑨

AB間の距離は ⑪+⑨=⑳

AB間の半分の距離は ⑳÷2=⑩

太郎が進んだ距離とAB間の半分の距離との差が60mなので

⑪-⑩=①

①=60m

よって、AB間の距離は ⑳=60✕20=1200m

両方やってみる

いま見てきたように

どちらの解法をとっても正答にたどり着くことができます。

でも、これからの学習で重要なのは

比を用いた解法を身につけること。

比を用いることにより

これまでと比べて処理量を減らすことができます。

あ、でも、これまでの解法も忘れないように。

異なる解法で同じ問題を解くことにより

確かめの計算にもなりますよ。

おしまい。