今回は席替えの問題!

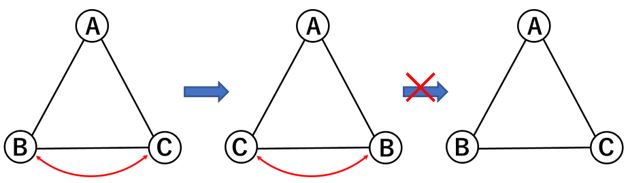

3人のうち2人が席を替わります。ただし、

このとき、席の替わり方は何通りあるのかというものです。

同じ2人が連続で席を替われないとは、

どこに着目するところから考えていこうかと途方に暮れてしまいそ

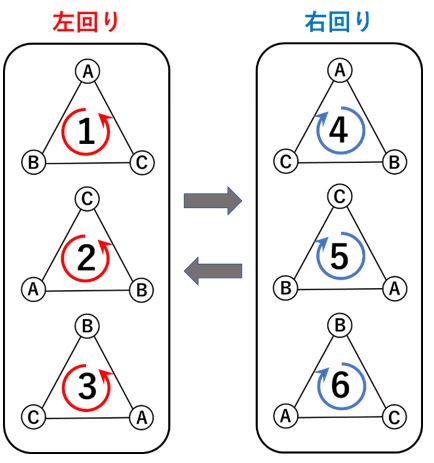

このことは、次に示す右回り・

【着目点:その1】

左回り・右回りに着目する!

⇒ 元の位置に戻るためには偶数回の席替えを行う!

上の図で1がはじめの席だとすると元の位置は

ABC順番は左回りになっています。席替えを1回

行うと4か5か6のいずれかの位置になります。い

ずれも右回りの位置になります。さらにもう1回席

替えをするとまた左回りの位置になります。すなわ

ち、席替えを1回、3回、5回・・・・・と奇数回行うと

いずれも右回りの位置になり、元の位置には絶対

に戻ることができません。したがって、元の位置に

戻るためには、席替えを2回、4回、6回・・・・・偶

数回行う必要があることになります。

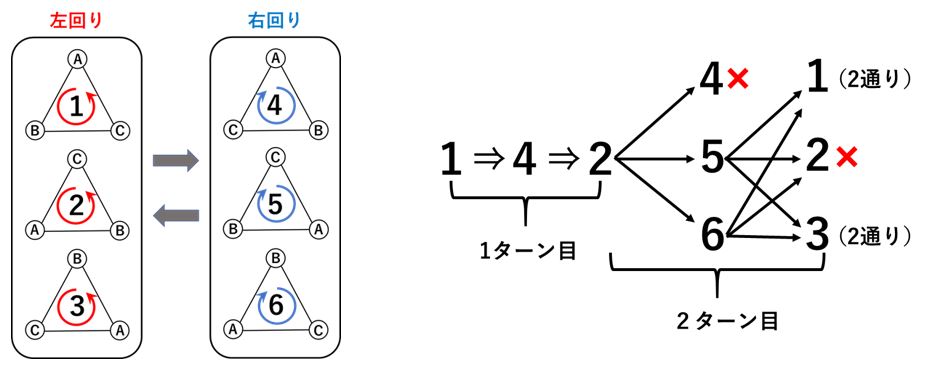

【着目点:その2】 2回席替えを行うと120度回転する!

上の図で1をスタートの位置とすると1回の席替えで4か5か6の

では、問題!

8回の席替え元の位置に戻るためには何通りの席替えの方法がある

を考えていきましょう。

着眼点その2の2回の席替えを「1ターン」ということにすると、

「4ターン」を行うということになります。

「4ターン」でもとの位置に戻るためには、反時計周りに120°

反時計周りに120°をA、時計周りに120°

① A A B B

② A B A B

③ A B B A

④ B A A B

⑤ B A B A

⑥ B B A A の6通り。

1ターン目にAの動きをするためには1から4または5、

しかし、2ターン目は少し注意が必要です。

1ターン目を1⇒4⇒2と動いたとします。

同じ2人が連続して席替えをすることができないので2の次に4の

したがって、1ターン目が終わったとき2の位置にあり、

以上より、A,Bの順番の決め方が6通り、1ターン目は3通り、

6×3×2×2×2=144通り になります。

それでは、みなさん

またお会いしましょう。