6月29日、この中には6と9という上下逆になった数字が入っています。

ということで、今回は「逆にするとわかりやすくなる」という解法をご紹介します。

まずは、この問題をご覧ください。

問題

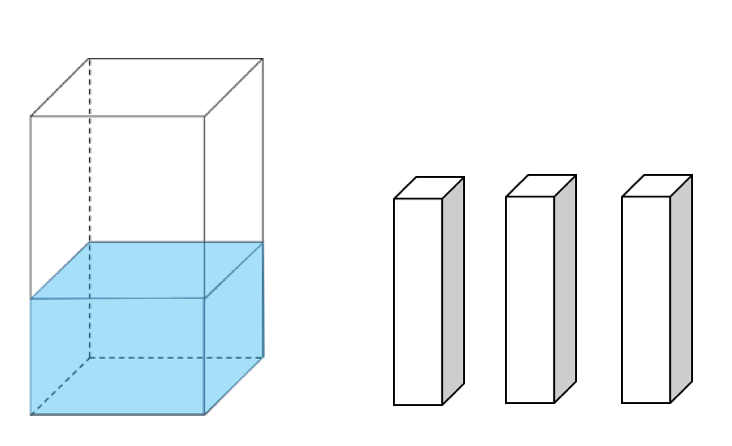

底面積が300㎠の直方体の形をした水そうに、10㎝の深さまで水が

入っています。ここに、底面積が50㎠で高さ16㎝の棒を、床に垂直になる

よう、水そうに入れていきます。

(1)棒を2本、水そうに入れると、水面の高さは何㎝になりますか。

(2)棒を3本、水そうに入れると、水面の高さは何㎝になりますか。

この「水の入った水そうに棒を入れる」問題は、いろいろな解法があります。

一つは、棒が押し出した水が移動して、何㎝高さが増えるかを考えるもの。

もう一つは、変化しない水の体積を考えるものです。

今回は水の体積を使って解きます。

ただし、どちらの解法を使うとしても、この手の問題を解くには図が必要。

ここで、今回のポイント!図は順逆自在の術で描こうです。

順逆自在の術とはどういうことか?

水そうに入ったものは、①水➡②棒 の順番ですが、

これを、①棒➡②水、というふうに入れ替えるわけです。

結果として、水そうの中に入っているものは同じなので、水面の高さも同じ

ことになります。この逆転の作図の良い所は、水面の高さがよくわからなく

ても、簡単に描けるということです。

では、(1)を解説していきます。

<STEP1> 水の量を求める

底面積が300㎠・高さ10㎝の直方体の体積になりますので、

300×10=3000㎤です。

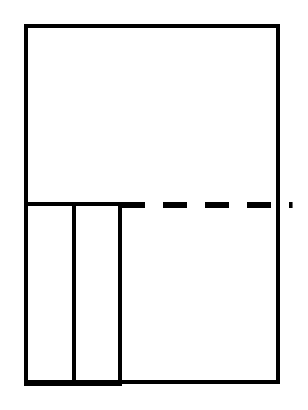

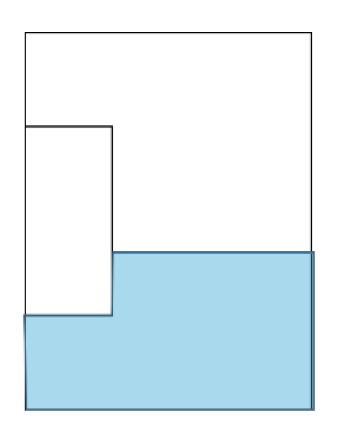

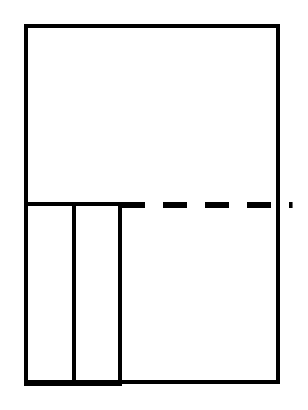

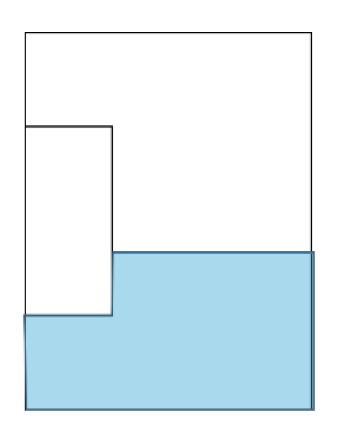

<STEP2> 空の水そうに棒を入れる

先に棒を入れます。図は水そうを正面から見た図にします。

また、見やすくするため棒は端に寄せておきます。

<STEP3> 棒の高さの所に点線を書き、点線より下の部分の体積を求める

棒の高さが16㎝なので、16㎝のところに点線を書きます。

ここより下は、棒の底面積だけ水が入りませんので、水が入る部分の面積は

300-100=200㎠になります。

したがって、下の部分の体積は200×16=3200㎤と求まります。

<STEP4> 水面が棒より上か下かを判断する

水の体積と、STEP3の体積を比べ、

水の体積が小さい➡水面は棒よりも下にくる➡STEP5-1へ

水の体積が大きい➡水面は棒よりも上にくる➡STEP5-2へ

<STEP5-1> 水面が下の場合

この場合、水が入る部分の底面積は一定になりますので、

3000÷200=15㎝ これが水面の高さになります。

したがって、(1)の答えは15㎝です。

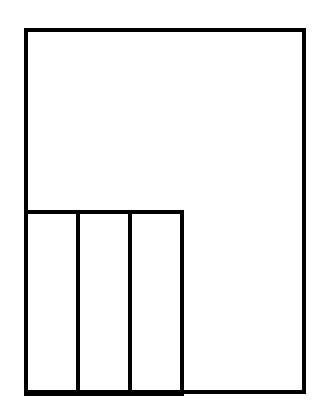

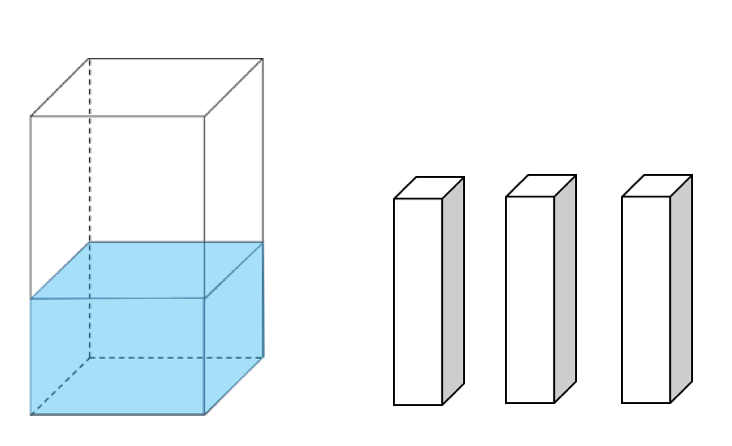

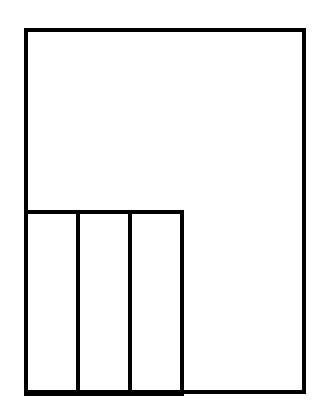

(2)の場合も考えてみましょう。

STEP1は同じ3000㎤

STEP2は下のようになります。

STEP3は、水が入る部分の面積が、300-50×3=150㎠となりますので、

150×16=2400㎤と求まります。

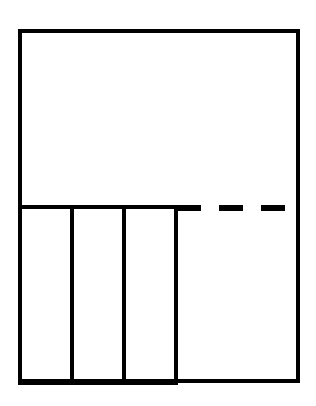

STEP4は、水のほうが体積が大きいため、水面が棒より上、となり、

STEP5-2へ移ります。

<STEP5-2>水面が上の場合

STEP3で求めた体積を超えた水が、棒の上に入ります。このときの面積は

水そうと同じ面積になります。

3000-2400=600

600÷300=2

つまり、棒の上に2㎝水が入ることになりますので、水面の高さは、

16+2=18㎝と求まります。

いかがでしたか。順逆自在の術。

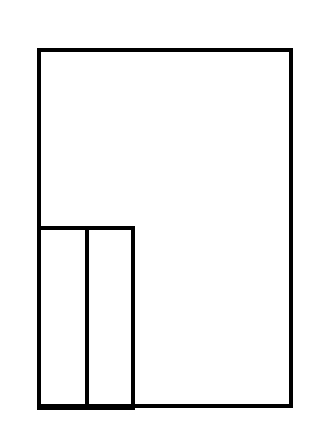

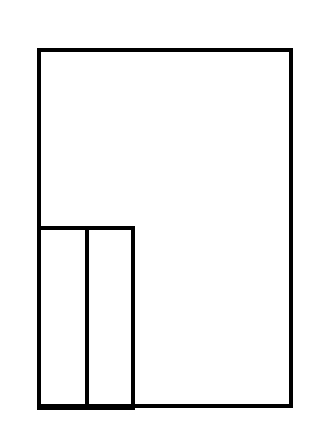

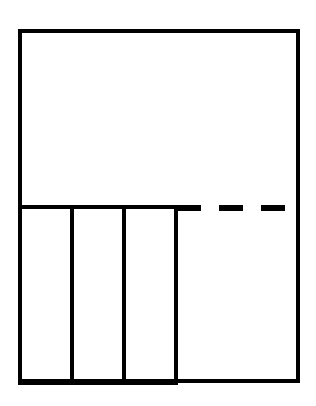

この技は、棒が底面についていない下のような場合でも、問題が解きやすく

なります。

順逆自在の術には、立体図形でも使えたりします。

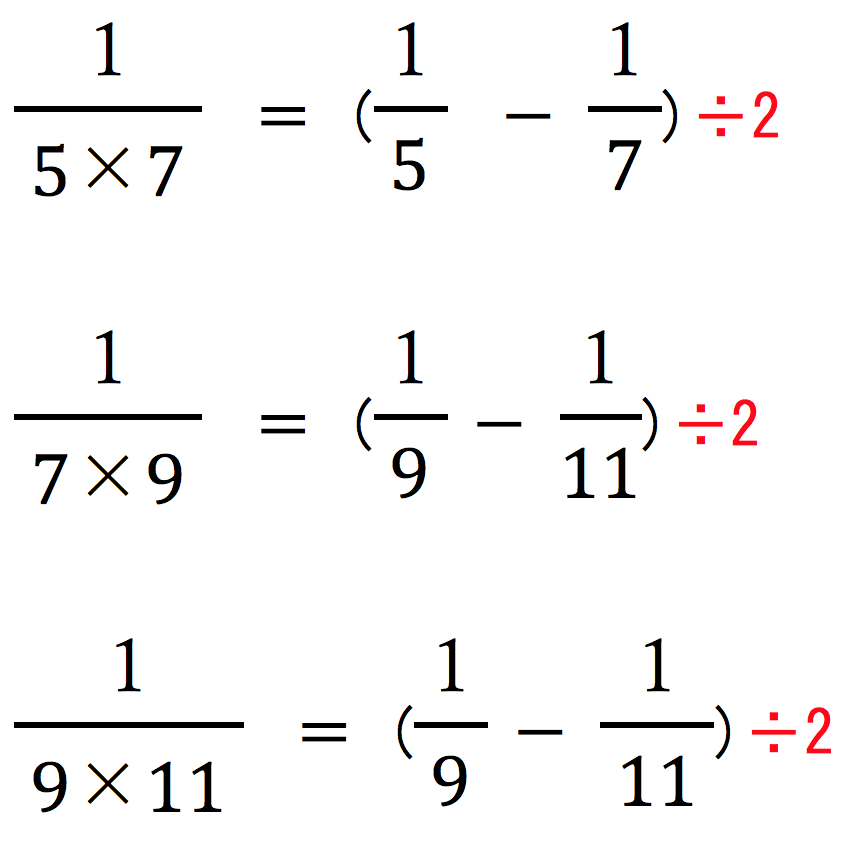

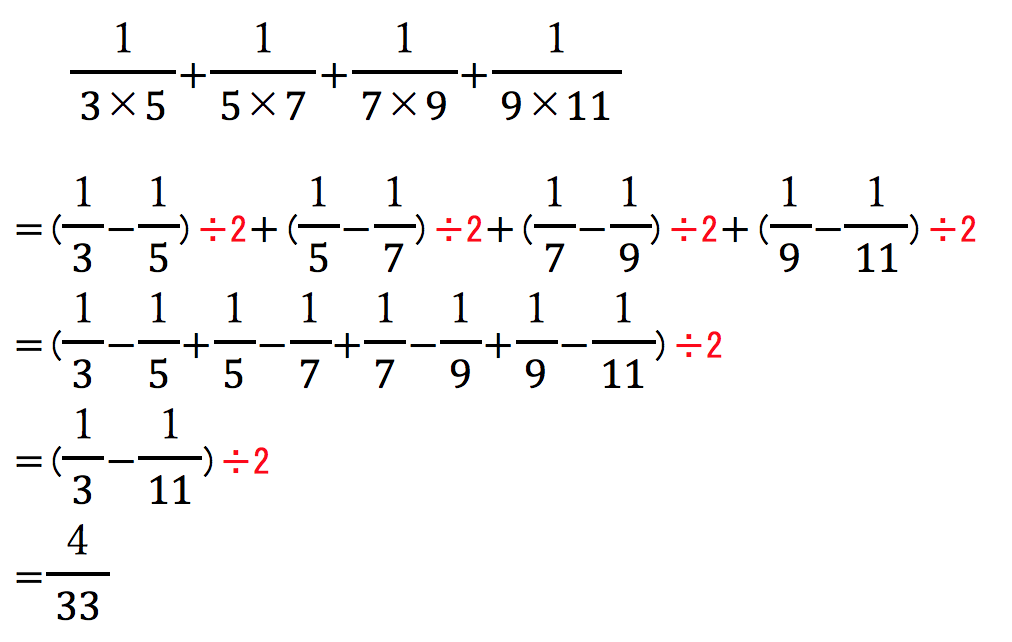

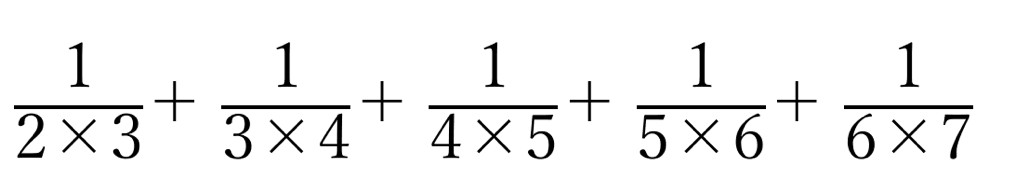

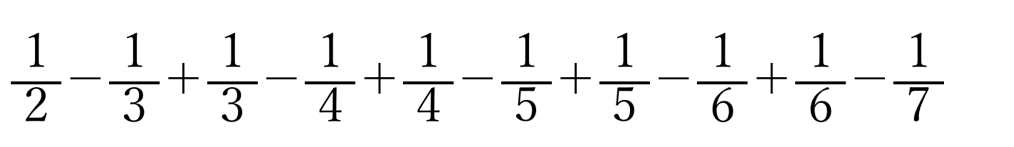

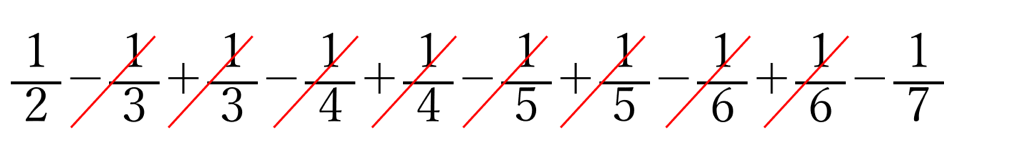

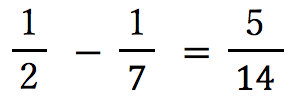

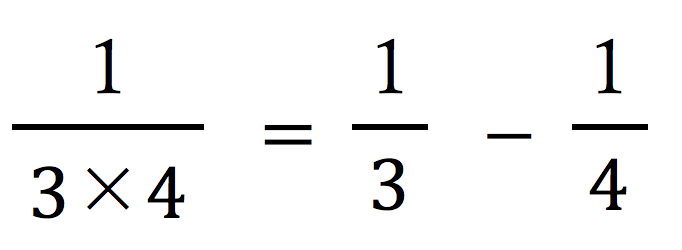

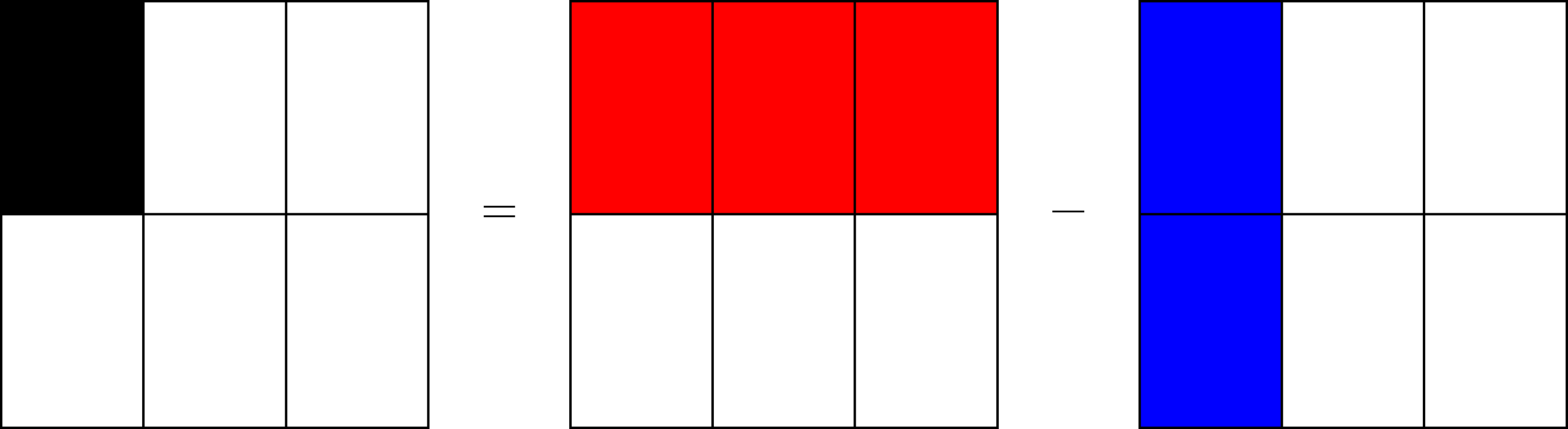

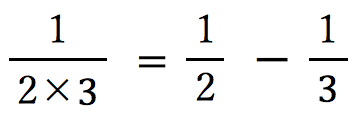

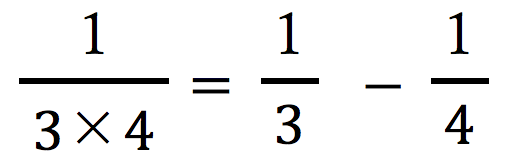

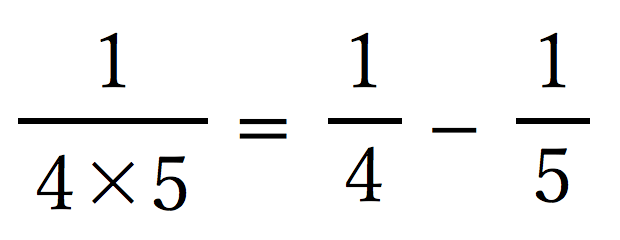

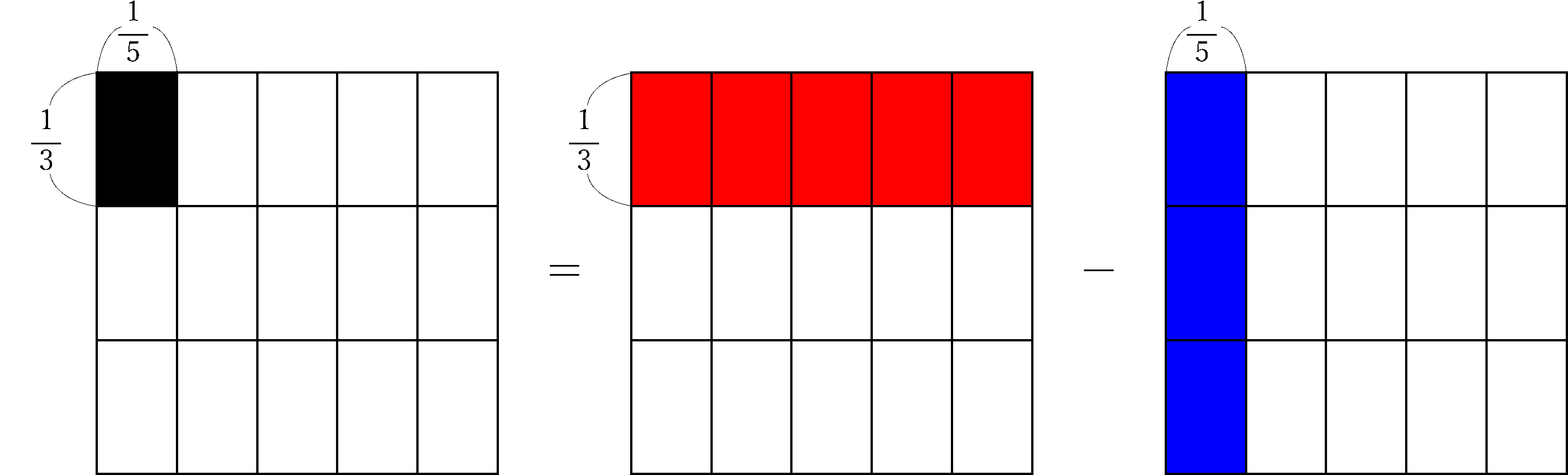

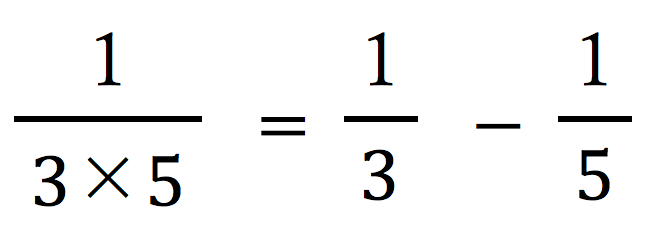

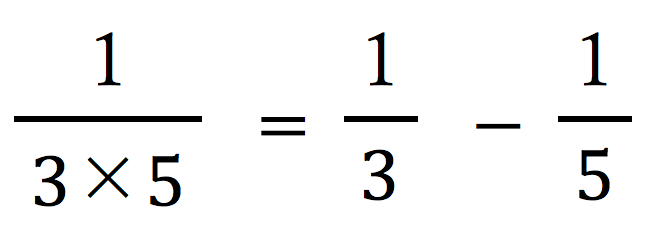

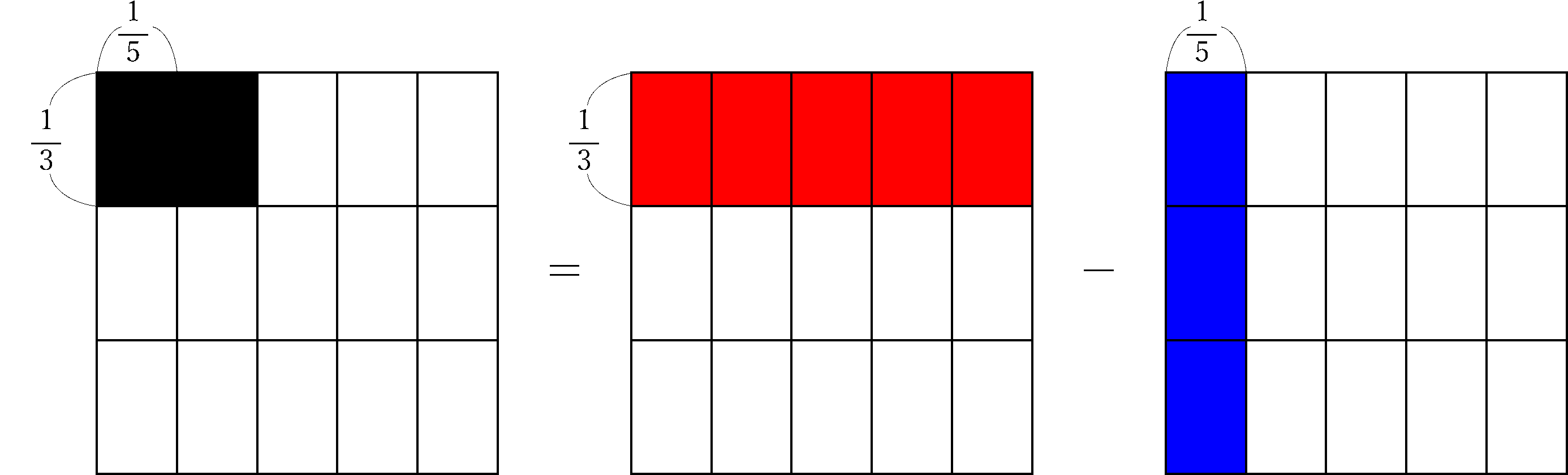

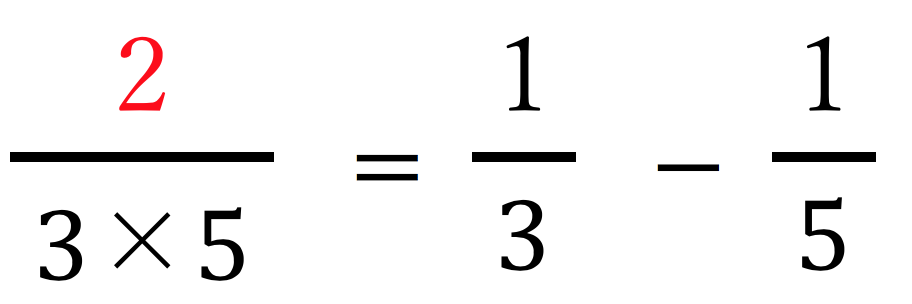

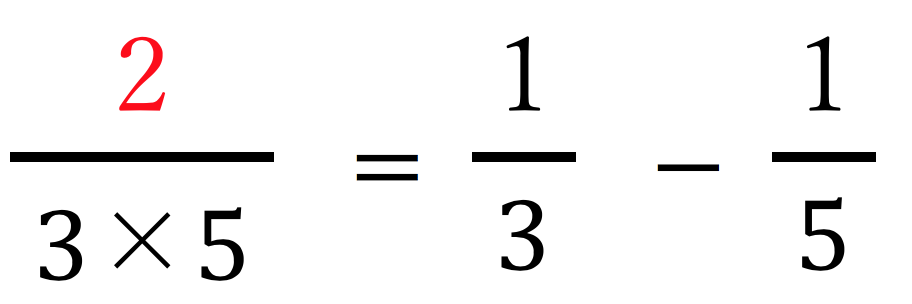

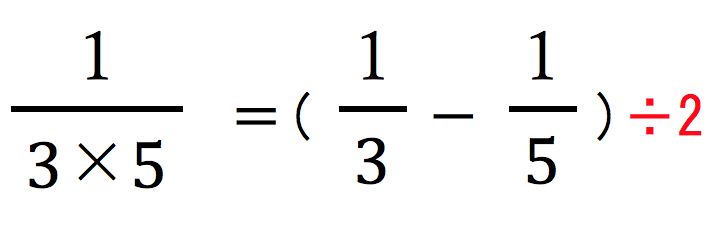

と計算できることを確認しました。

と計算できることを確認しました。

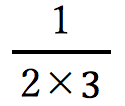

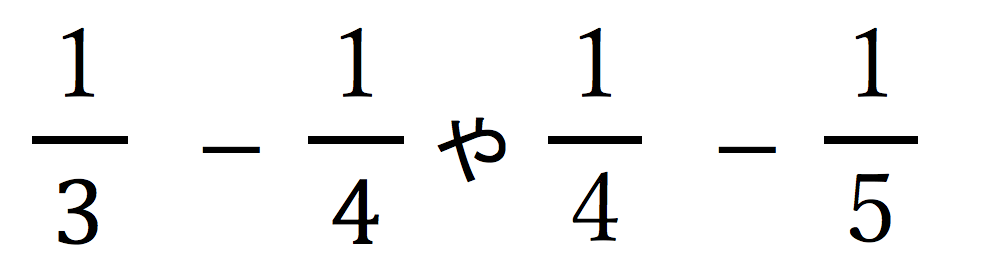

や、

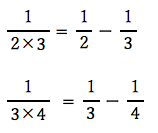

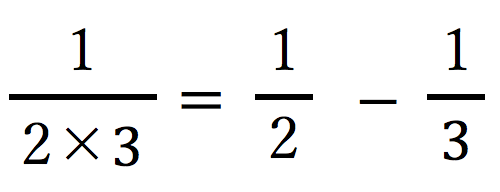

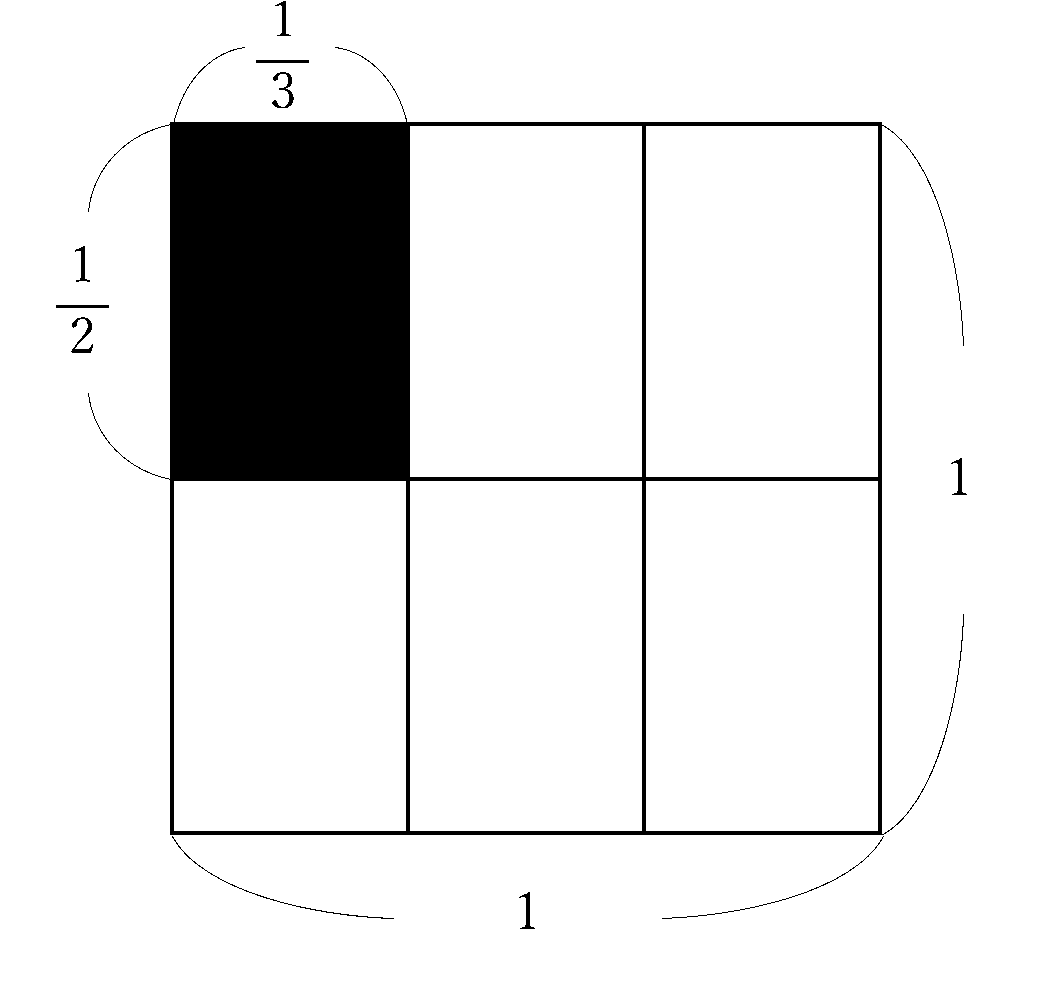

や、 などの部分について、

などの部分について、

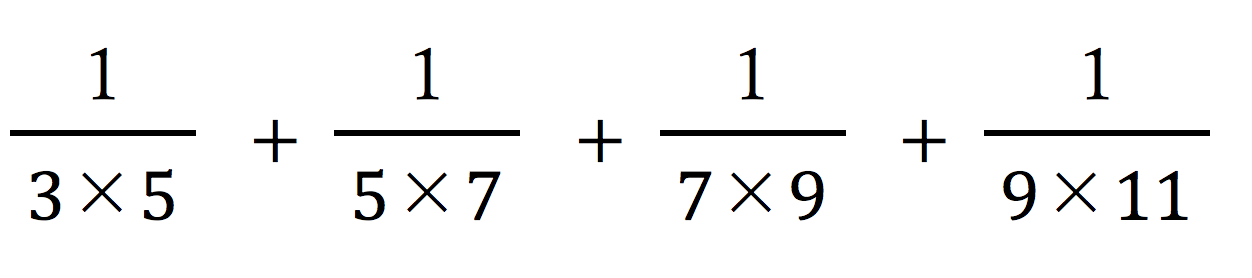

を表してい

を表してい

![]() を表していて、

を表していて、

![]() を表していて、

を表していて、

の式が成り立っています。

の式が成り立っています。 や、

や、 も同様に、

も同様に、

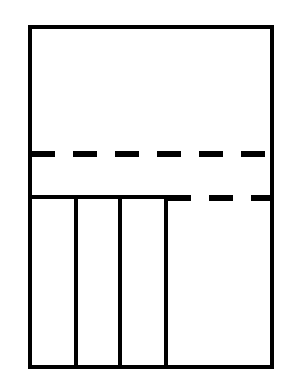

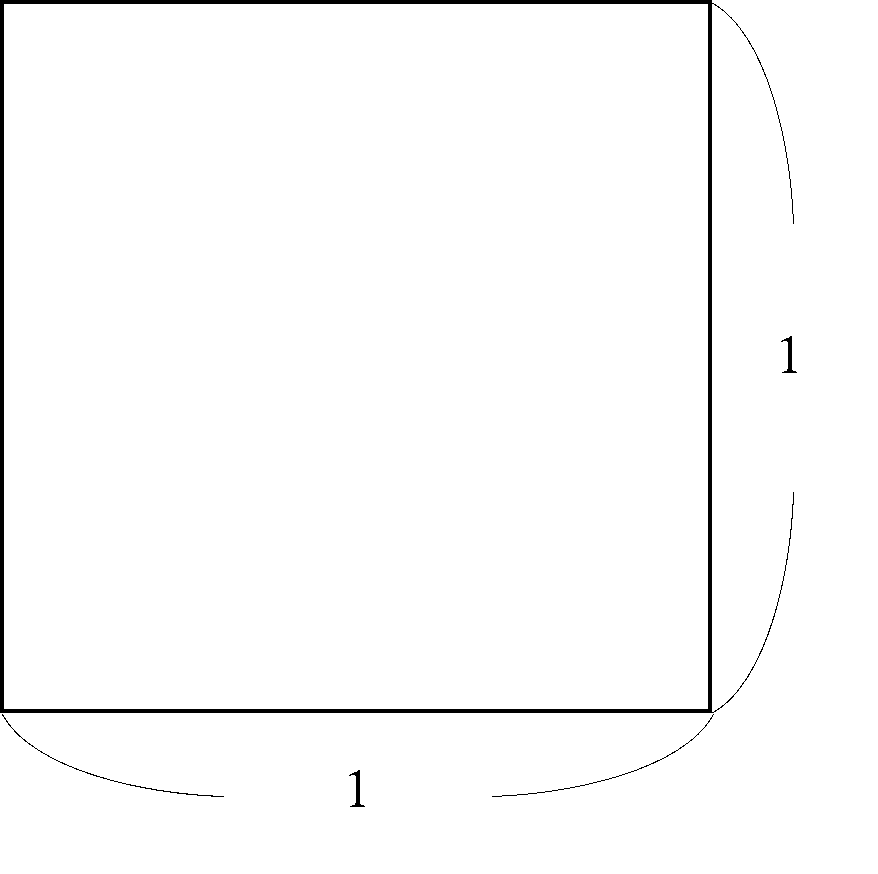

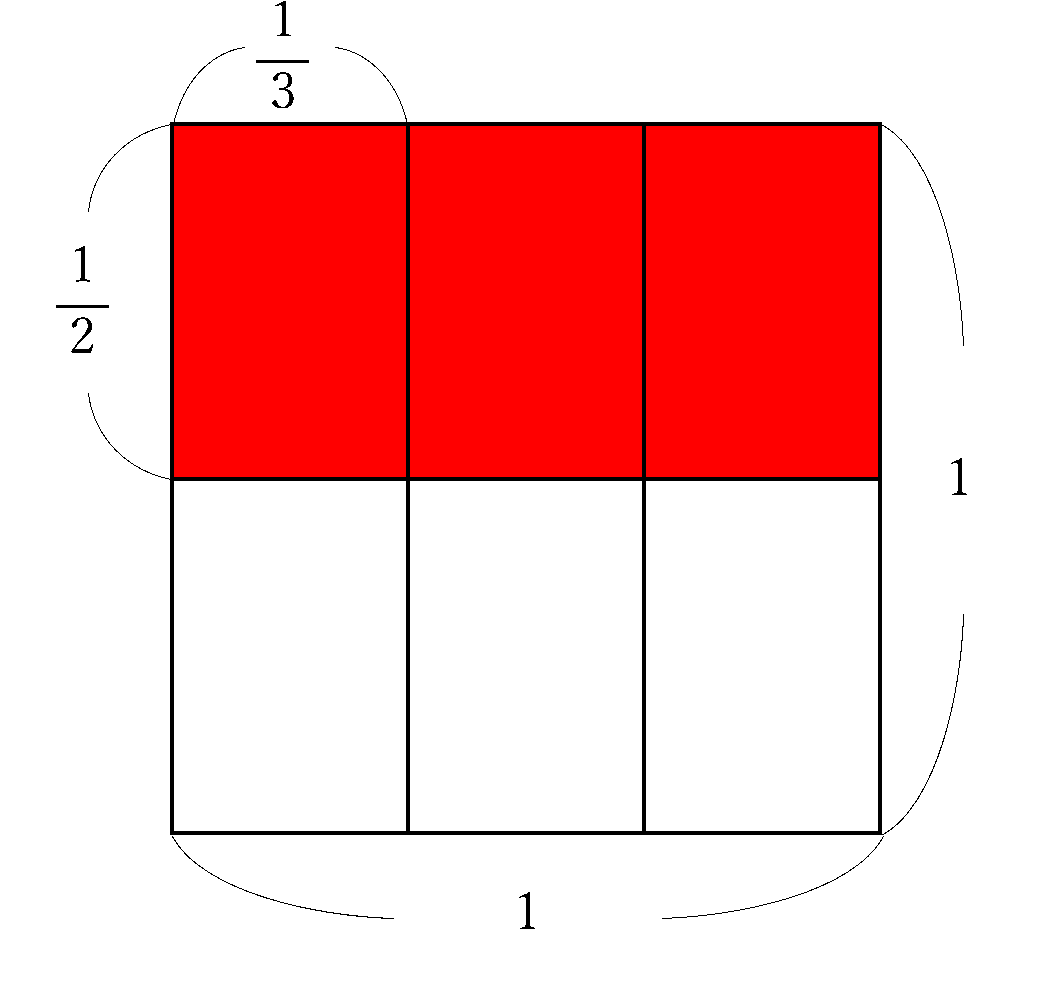

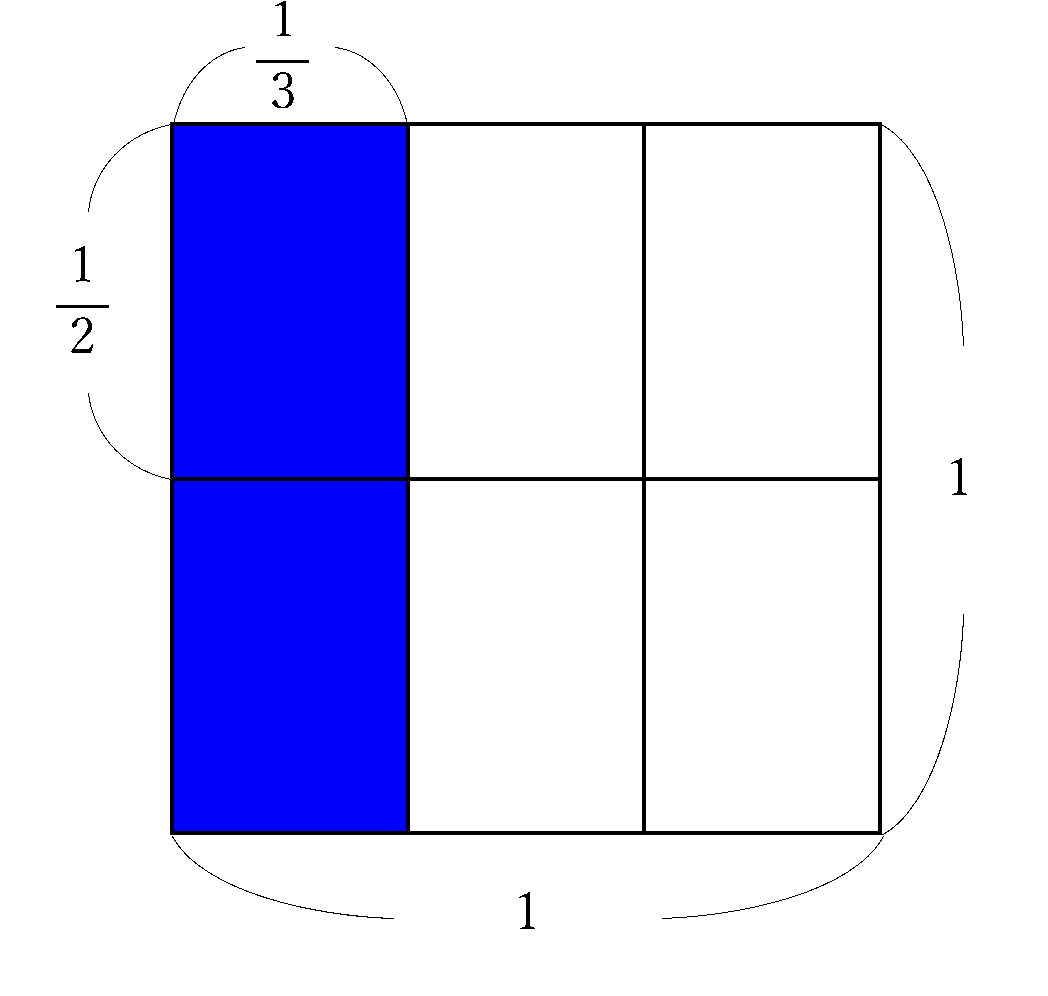

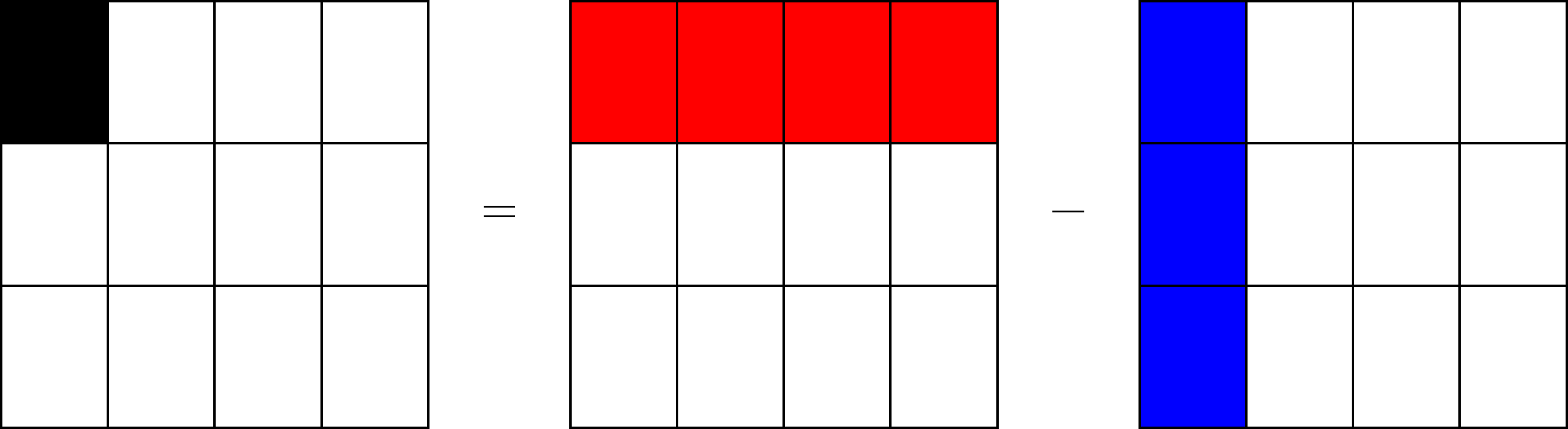

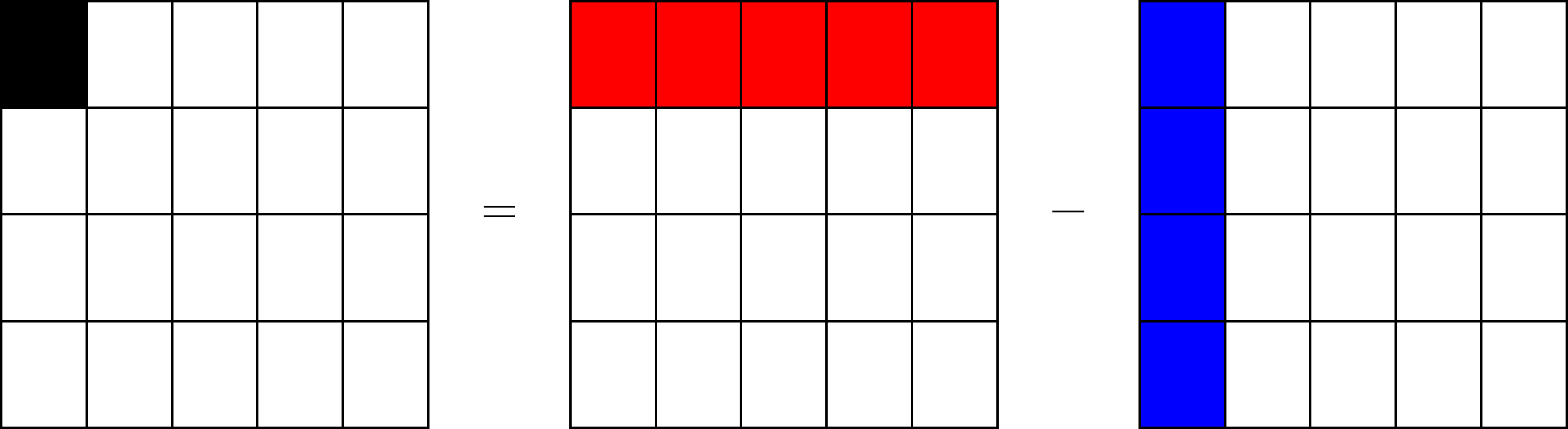

![]() について考えてみましょう。縦を3等分、

について考えてみましょう。縦を3等分、

![]() を表している赤い長方形は小さい長方形5つ分、

を表している赤い長方形は小さい長方形5つ分、![]() を表している青い

を表している青い

などとは様子が違っ

などとは様子が違っ

は、この値の半分。つまり、

は、この値の半分。つまり、 と表せます。

と表せます。