1974年、岩波ホールで画期的な映画の試みが始まった。エキプ・ド・シネマと呼ばれる映画配給会社が作られ、これまでにない

映画~日本では滅多に紹介されないアジア・アフリカ・中南米映画、商業ベースに乗らない欧米の佳品、女性監督の作品など~

を上映し始めた。その後にやって来るミニシアターブームの先駆けといえる。

中学生の頃から名画座通いをして映画通を気取っていた私、岩波ホールに足を運んだのは70年代の終わり頃だった。

初めて観た映画が「旅芸人の記録」だと思っていたがWikipediaで調べたら記憶違い。

「ベニスに死す」のヴィスコンティ監督の作品「家族の肖像」と、「木靴の樹」の方が先だった。

「木靴の樹」は貧しい農民たちの日々の暮らしを淡々と描いた素朴だけれど素晴らしいイタリア映画だった。主人公の男の子、

可愛かったな。

「家族の肖像」は気難しい教授(バート・ランカスター)と、奇妙な押しかけ家族の物語だった。

で、「旅芸人の記録」

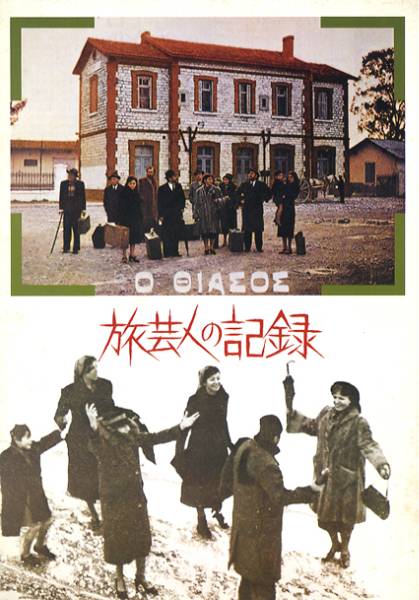

旅芸人の一座が郊外の駅に降り立つシーンから始まる。1952年。駅を背景に全員が佇む姿が美しい。宿屋に向かって歩き出す一行…。

『来るべき投票日にはパパゴスに投票するように』とチラシが撒かていれる。

宿に着くと廃墟のような中庭で劇の練習が始まる。ゴルフォという女性とタソスという男性の恋愛劇らしい。

それからゴルフォを演じた若い女性が宿の中を歩いている。彼女はとある部屋で男女の情事を見てしまう。激しく動揺する彼女は、

廊下にうずくまり苦悩する…。

ここまで約20分、話はゆっくりゆっくり進行する。台詞は殆どなく時代背景も人間関係もさっぱり分からない。

30年前の岩波ホールで、私はウツラウツラし始めたと思う。目が覚めると似たような暗いシーン、目を凝らすけれどまた眠気が…。

同じことを何回くり返したろう。しかも映画は約4時間続いた。

だいたいこういう映画を、国のことも時代背景も何も知らないで観ることが無謀なのだ。

10年前、今度はビデオを借りた。眠らないように気をつけながらじっくり観て少し分かった。今ではネットで調べることも出来る。

驚いたことに、冒頭の駅に降り立つシーンは1952年。宿屋のシーンは1939年。知らないうちに回想に替わっていた。

良く見れば旅芸人たちの顔ぶれも違う。1939年から52年までのギリシアの辛い歴史の中を旅する芸人たちの物語なのだ。

そういえば宿屋に到着する頃に『メタクサス将軍がどうとか…』というプロパガンダが聞こえてくる。

ギリシア人なら、パパゴスの時代とメタクサスの時代の相違が分かるが、素人の日本人には分からない。菅直人と小渕恵三くらい

時代が違うのだ。

男女の情事を見て苦悩する女性。これもギリシア人ならピンとくるだろう。

海岸で苦悩する白髪のお爺さん、傍らにはうっすらと煙を吐く箱がころがっている…日本人ならすぐに分かるのと同じ。

「旅芸人の記録」の人々はギリシア神話の登場人物をなぞらえている。英雄アガメムノーンは、妻クリュタイムネーストラー

(舌噛む)とその情夫アイギストスによって殺される。母の裏切りを許せない娘のエーレクトラーは弟のオレステースと共に2人に

復讐をする。…これを知っていれば物語の展開が想像できる。苦悩する女性は母親の情事を知った座長の娘だった。もちろん弟もいる。

何も知らないで、ある国の歴史や神話を題材にした映画を見るのは不遜だし勿体ない。

けれど、そういうことを抜きにして私はこの映画が好きになった。うら寂しいアコーデオンのメロディー、自由を求める人々、

雪の中を歩く旅芸人たち…。パルチザンの一員となり抵抗した弟は獄死する。弟の亡骸を前に姉は「おはよう、タソス」と芝居の役名で

呼びかける。埋葬の時、旅役者たちはその棺に拍手する。旅役者にとって拍手は最大の賛辞だ。

小さかった甥が成長してタソスの役を演じる…。辛い歴史の中で生き延び、一座はまた芝居をするのだ。

この映画に出会って良かった。今はそう思う。

「旅芸人の記録」はYoutubeで観ることが出来る。

Part1は3000回近い再生数だがhttp://www.youtube.com/watch?v=OLFk0YLMBj4&feature=related

最終回のPart23は500回に満たない。全世界で500回以下か。。。

映画~日本では滅多に紹介されないアジア・アフリカ・中南米映画、商業ベースに乗らない欧米の佳品、女性監督の作品など~

を上映し始めた。その後にやって来るミニシアターブームの先駆けといえる。

中学生の頃から名画座通いをして映画通を気取っていた私、岩波ホールに足を運んだのは70年代の終わり頃だった。

初めて観た映画が「旅芸人の記録」だと思っていたがWikipediaで調べたら記憶違い。

「ベニスに死す」のヴィスコンティ監督の作品「家族の肖像」と、「木靴の樹」の方が先だった。

「木靴の樹」は貧しい農民たちの日々の暮らしを淡々と描いた素朴だけれど素晴らしいイタリア映画だった。主人公の男の子、

可愛かったな。

「家族の肖像」は気難しい教授(バート・ランカスター)と、奇妙な押しかけ家族の物語だった。

で、「旅芸人の記録」

旅芸人の一座が郊外の駅に降り立つシーンから始まる。1952年。駅を背景に全員が佇む姿が美しい。宿屋に向かって歩き出す一行…。

『来るべき投票日にはパパゴスに投票するように』とチラシが撒かていれる。

宿に着くと廃墟のような中庭で劇の練習が始まる。ゴルフォという女性とタソスという男性の恋愛劇らしい。

それからゴルフォを演じた若い女性が宿の中を歩いている。彼女はとある部屋で男女の情事を見てしまう。激しく動揺する彼女は、

廊下にうずくまり苦悩する…。

ここまで約20分、話はゆっくりゆっくり進行する。台詞は殆どなく時代背景も人間関係もさっぱり分からない。

30年前の岩波ホールで、私はウツラウツラし始めたと思う。目が覚めると似たような暗いシーン、目を凝らすけれどまた眠気が…。

同じことを何回くり返したろう。しかも映画は約4時間続いた。

だいたいこういう映画を、国のことも時代背景も何も知らないで観ることが無謀なのだ。

10年前、今度はビデオを借りた。眠らないように気をつけながらじっくり観て少し分かった。今ではネットで調べることも出来る。

驚いたことに、冒頭の駅に降り立つシーンは1952年。宿屋のシーンは1939年。知らないうちに回想に替わっていた。

良く見れば旅芸人たちの顔ぶれも違う。1939年から52年までのギリシアの辛い歴史の中を旅する芸人たちの物語なのだ。

そういえば宿屋に到着する頃に『メタクサス将軍がどうとか…』というプロパガンダが聞こえてくる。

ギリシア人なら、パパゴスの時代とメタクサスの時代の相違が分かるが、素人の日本人には分からない。菅直人と小渕恵三くらい

時代が違うのだ。

男女の情事を見て苦悩する女性。これもギリシア人ならピンとくるだろう。

海岸で苦悩する白髪のお爺さん、傍らにはうっすらと煙を吐く箱がころがっている…日本人ならすぐに分かるのと同じ。

「旅芸人の記録」の人々はギリシア神話の登場人物をなぞらえている。英雄アガメムノーンは、妻クリュタイムネーストラー

(舌噛む)とその情夫アイギストスによって殺される。母の裏切りを許せない娘のエーレクトラーは弟のオレステースと共に2人に

復讐をする。…これを知っていれば物語の展開が想像できる。苦悩する女性は母親の情事を知った座長の娘だった。もちろん弟もいる。

何も知らないで、ある国の歴史や神話を題材にした映画を見るのは不遜だし勿体ない。

けれど、そういうことを抜きにして私はこの映画が好きになった。うら寂しいアコーデオンのメロディー、自由を求める人々、

雪の中を歩く旅芸人たち…。パルチザンの一員となり抵抗した弟は獄死する。弟の亡骸を前に姉は「おはよう、タソス」と芝居の役名で

呼びかける。埋葬の時、旅役者たちはその棺に拍手する。旅役者にとって拍手は最大の賛辞だ。

小さかった甥が成長してタソスの役を演じる…。辛い歴史の中で生き延び、一座はまた芝居をするのだ。

この映画に出会って良かった。今はそう思う。

「旅芸人の記録」はYoutubeで観ることが出来る。

Part1は3000回近い再生数だがhttp://www.youtube.com/watch?v=OLFk0YLMBj4&feature=related

最終回のPart23は500回に満たない。全世界で500回以下か。。。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます