・・・てか、

「浄土真宗辞典」が・・・

いったい「何故」こんなコトになっているのか???

( ^ω^)・・・。

・・・ってのを考えてみると、

じつは「れおん」の「愛読書」にも。。。(ー∀ー;)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█

「開かれた信心と閉じられた信心」(8ページくらいから)

蓮如上人の『御文章』-宗名の章「一の十五」にあるが如く、

「自余の浄土宗はもろもろの雑行を認める、わが聖人はこれを是認しない」ところに

「【真】の一字を加えた」とあるのは至言である。

この浄土異流は「名号」を彼方に【静的に】おかれているが、

このような信仰が「宗教そのものの一般常識」であろう。

かつて先哲は、『教行信証』行巻の「大行」を「行体」と「行相」に分別し、

【行体の名号の「活動相」を称名】とされている意が知られる。

「念仏」とは【動的に】【正しく動いている】「名号法」である。

宗祖が愛用された「十字名号」【帰命尽十方無碍光如来】。

その「十字名号」の内容を開いたものが「十二光」であり、

宗祖は特に、最後の【超日月光】に最も注意されている。

(なぜなら)日月の光はいつでも、どこでも、だれにでも既に出世以前から与えられているが、

これらは、かくれる場所も逃げることも可能である。

(しかし)「南無阿弥陀仏の名号法」は、

いつでも、どこでも、だれにでも、自ら求めるより先に既に与えられているのである。

このことは、今ここに存在しているこの私の上に自ら求めるより先に既に与えられ、

【はたらきかけつつある】ことを意味する。

しかも「十二光」の内容は一光一光が「南無阿弥陀仏の妙用」を示されたものである。

この十二光を一つに統摂したのが【無碍光】といわれる。

はじめの無量光と無辺光はいつでも、どこでも、この私の存在するところは、

より先に既に与えられ【はたらきつつある】ことを意味する。

これを具体的にいうと、「南無阿弥陀仏」には逃げる場所もかくれる場所もない。

しかもその内容は、このわたしの(後生)すくわれない心配も、(後生)どうしたらたすかるかという心配も、

すべて【「南無阿弥陀仏」の上に先に取られ無用】となっているのである。

それは『御文章』-「四の八」にあるが如く、

【この私の往生定まりたる証拠】が「南無阿弥陀仏」なのである。

あたかも今日の「ただ今の天気」の如くである。

今は天気である、と「思う必要も」「いう必要も」ない。

(私が)【間違いないと思っているのが間違いない】のではなく、

【間違いないモノガラは天気そのもの】である。

このことを宗祖は「無疑」といわれる。

元来「無疑」は決定が略され、この決定は「過去完了」でも「未来完了」でもない。

【現在完了を場としている】といわれるのである。

それ故、「無疑」と「不疑」はその意を異にし、無疑決定の決定によってその意を異にするのである。

▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█

・・・ってな感じでさ。。。

「稲城和上の本」には、「この本」だけでなく、いたるところに

「現在完了」という「言葉」そのものや

「現在完了」をあらわす「説明文や比喩表現」

と、それとともに「~つつある」を併用していますワ。。。(´-∀-`;)

まぁ、「こういうコト」から察するに。。。

「言葉」というモノは「時代とともに変化をするモノ」だから。。。

かつてあった「言葉」が消滅する。。。

かつてあった「言葉」が別の意味に置きかわる。。。

「蓮如上人」「御文章」の「たのむ」の意味が

「おまかせ」から「おねがい」に「変わってしまった」ように。。。

「戦前」と「戦後」で、もしかして「ナニカ」が変わったカモ?

・・・と「インターネットを漁って」みて・・・思ったコトは。。。

・「現在完了」を表現する「言葉」は「昔は存在した」が「どこかで」使われなくなった

・しかしながら「物事が進行するさま」を表わす「助詞」として「~つつ」は存在するため

「分別せず」そのまま「使用していた」

・「戦後」になって「英語の義務教育」で「現在完了形」と「現在進行形」を学習することになり、

「学習指導要領」で「現在進行形(be + ing)」を「~つつある」と訳すように定められたため、

「その当時の言葉」で止まっている「浄土真宗辞典」が「取り残されて」現在にいたる

・・・ってなトコロかなぁ~、と推測しています。。。(´・ω・`)ショボーン

・・・ってコトなので!!

コレだけは言えるコトとして。。。

「辞書」を鵜吞みにしない!

「教科書」を鵜吞みしない!

「XX先生の言葉」を鵜吞みにしない!

「れおんの言葉」を鵜吞みにしない!

「凡夫の言葉」を鵜吞みにしない!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█

「過信」はそのまま「自力心」そのままおまかせ「他力信心」 - 浄土真宗・他力信心の境地 (goo.ne.jp)

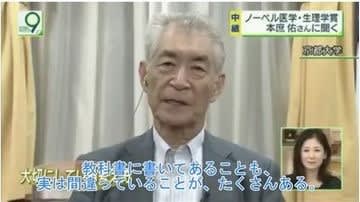

(2023年9月24日)より抜粋

「教科書が全て正しかったら科学の進歩というのは、ないわけでね」

「教科書に書いてあることも、実は間違っていることが、たくさんある」

「人が言っている事、あるいは教科書に書いてある事を鵜吞みにしない」

「信じたら、そこで「進歩がない」ということになりますから」

「だから「何故か?」と

「摂取不捨の真言、超世希有の正法、聞思して遅慮することなかれ」

が重要だと思っています」

▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█

なのであります!!!! (๑•̀ _•́)و✧

🔶さて、ココからは「〆の言葉」になりますが。。。

最後は・・・

「仏法の結論」「救いの結論」は「現在完了」であるコトが書かれた

・「方便法身の解説の抜粋」と

・「れおん」の「言葉で綴った結論」

をもって「終わり」としたいと思います。。。(`・ω・´)ゞ

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█

「開かれた信心と閉じられた信心」(11ページくらいから)

「浄土真宗」では「念仏往生」とか「信心往生」といわれる。

往生は行きづまることではない。

往生は動詞であり、つぎに浄土が略されている。

浄土はそのまま無上の仏果のさとりの世界をいう。

それ故「往生即成仏」といわれ、

死の壁をこえた世界が、この私に因法として直接しているのである。

(そして)この「念仏の法」はいつでも、どこでも、だれにでも

既にこの私の求めるより先にとどけられている。

それ故、この南無阿弥陀仏の法に遇う場は「今ここ」の外にはあり得ない。

宗祖も本願名号に遇う場合には、

「教行信証」「総序」にも「化身土巻・三願転入」にも

「今」という言葉を出されている。

今は「今」ととらえたら既に「過去」に流されるので

「今」の時間は、「ここ」の空間の場の外にはあり得ない。

「今ここ」は最も具体的な立場であり、

実証も論証も必要としない「この私の存在している場」である。

蓮如上人の生涯のご教化は「平生業成」に摂することが出来得る。

この「平生」は臨終に対したものといわれるが、平生は臨終をも包摂しているので、

具体的にいえば「いつでも」ということであり「いつでも」は「今」であるため、

「平生業成」の平生は「今ここ」であり、

「この私の存在している場が」「往生浄土の因の決定する場」なのである。

(この)「平生業成」は、当時の民衆に直接する答えであった。

「平生業成」は平易な言葉でいうと「ただ今のおたすけ」ということである。

「ただ今」とは、この私の存在している場の外にはあり得ない。

(そして)この私の存在している場の外に救いの法を求めると、

逆に「拒絶」となり、永恒に救いの法に「遇う」ことは出来得ない。

それ故、(「救いの法」に「遇う」ことは)「神と私との出会い」ではなく、

「正信偈:一生造悪値弘誓」「浄土文類聚鈔:遇弘誓」

と、「全く夢にも思ったことのないものに偶然に遇う」場合に用いられる。

というのは(「遇う」という語は)「出会い」のような

「神と私との対応的立場が逆」になっているからである。

(そして)この逆対応の論理性の上に救済の論理を明らかにされたのが

(宗祖の主著)『教行信証』一部六巻の内容といわれる。

即ち『教行信証』一部六巻を順観すると、

「何よりも先に救いの答えは与えられている」ことを前提とする。

逆に最後の「化身土巻」-特に真門釈-から逆観して、

私の側が先行すると、永劫に救いの答えは与えられない。

親鸞聖人の主著『教行信証』一部六巻には

「真宗」という言葉はしばしば出ているが、「真宗これなり」と、

その内容を一言にして尽くされているのは「信巻」の横超の釈に「一ヶ所のみ」である。

「横超とは即ち願成就一実円満の真教、真宗是なり」とあり

覚如上人の『外邪鈔』にも

「十八の願にとりてはまた願成就をもて至極とす」とある。

それ故、蓮如上人の『御文章』は、

善導大師の「六字釈」と「本願成就文」によるものといわれるのである。

これによって『御文章』の帰結は「たすけたまへとたのむ」の

真宗安心の根本義を一文不知の庶民にも通ずるものをだされたのである。

元来、宗教一般の上でも、更に仏教の上でも第一前提となるものは信であるが、

この信は(一般的には)未現前のものに向かった場合に用いる。

「今は晴天であると信じる」とはだれもいわないが、

「明日は天気だと信ずる」は、だれしも通ずる。

(しかしながら)親鸞聖人の信の解釈は『教行信証』の上では、

「疑蓋間雑あることなきが故に信楽と名く」といわれ、

この言葉を略して「無疑」といわれる。

無疑は決定が略され、この決定は「過去完了」でも「未来完了」でもない。

「現在完了」で「ただ今」を場とする。

それ故、蓮如上人の最晩年の和歌に

「阿弥陀仏 たすけたまへの ほかはみな おもふもいふも まよひなりけり」

とあり、更に『御文章』四の八には

「その正覚すでに成じたまひしすがたこそ、今の南無阿弥陀仏なりとこころうべし、

これすなはちわれらが往生のさだまりたる証拠なり」とある。

「たすけたまへ」は、この私が先行すると、

「鎮西義」や「かつての三業惑乱時の解釈」となり、

この私が後手になり、「たすけたもう法」が先となれば、

「たのむ」と同義の「信順帰命の釈」となる。

「今」が臨終でも十分間にあっているのである。

「本願名号」に遇う場は「今ここ」。

このことを蓮如上人は「平生業成」といわれる。

それは、自らが求めるより先に既にいつでも、どこでも、

更にだれにでもとどけられているからである。

それ故、今が臨終でも十分間にあっているのである。

聞くより先のおたすけを聞くのである。

「今ここ」に私の上で残されるもの、間違いないものは、

「南无阿弥陀仏の六字の法」の外にはあり得ない。

▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█

▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█

【雑記(その1)】「マンデラエフェクト」から見た「弥陀の本願成就」 - 浄土真宗・他力信心の境地 (goo.ne.jp)

(2021年6月15日更新)

親鸞会時代には、こんなお話がありました。

「一念」のお話です。

「一念」とは「いま」ということ。

「「いま」は過去と未来をつなぐ接点」であり、

「い」「ま」と言うとき、「い」と言う時は「ま」はまだ「未来」で、

「ま」と言う時は「い」は既に「過去」である、と。

そして、これは「何を意味するのか?」というと、

常に私たちの現実は「今のこの瞬間しか存在していない」ということで、

「過去」も「未来」も「今」見ている「夢幻」すなわち「幻覚」

ということになります。( ̄▽ ̄;)

・・・ということは???

「今」になんらかの変化があったとします。

そうなると、その瞬間に「過去」も「未来」も変化し、

本当は「過去」も「未来」も「今」観測している「結果」ということで、

すべてが「今」に含まれてしまいます。

つぎに、上述の事柄を、また別の違う角度から表現してみると、

「実は、この世界には「ありとあらゆる事象」が存在している」

ということになります。

・・・で、その中で「どの視点から「任意の事象」を見るのか?」

というのが、我々の「認識」であり「意識」ということになります。

さて・・・。「その視点」を違う場所に順次当てていく、とします。

そうすると「時間」を追うごとに「事象」「現象」が変化しているように感じられます。

これが「時間が存在・流れているという思い込み」に繋がります。

「時間」というものは、「過去」と「未来」をつなぐ接点の「今」が連続的に流れている・・・と、

私の阿頼耶識が錯覚させているから「時間」という概念が存在しているだけで、

本当(のおさとりの世界)は、時間的な連続性は存在しない、と思われます。

・・・ということから、これは・・・

「私たちが新しく発見したもの」というのは、別に新しいワケでもなんでもなく

「実はもう既に最初からあったもの」というコトになるのです。( ̄▽ ̄)v

なので、結論としては・・・。

「何か問題が発生した!!」という問題は、

問題があることも、その解決策も「実はもう既に存在している」

コトになり・・・

それは、すなわち・・・。

私たちの究極の問題である「死の解決」は、

「問題がある」コトも「その問題の解決策」も

「実はもう既に【今】存在している」コトになり。。。

私たちの究極の問題である「生死出づべき道」は、

それが「問題になった」時点で

「実はもう既に【今】解決済み」なんですよね ♡ (*^。^*)ノ

▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█▓█