岐阜市のシンボルといえば、やはり岐阜城(稲葉山城)。

長良川を見下ろす金華山(329㍍)にあって、市内のどこからも見える山城。斎藤道三や織田信長ならずとも、市民にとっても誇らしげに仰ぎ見る存在でしょう。

城下の寺の軒先から見える岐阜城を10号で描きました。

寺の門柱には「斎藤家菩提所 常在寺」とあります。斎藤道三・義龍・龍興の斎藤家三代の家菩提寺というわけです。

斎藤道三肖像画と斎藤義龍肖像画が所蔵され、どちらも国の重要文化財に指定されています。

岐阜市のシンボルといえば、やはり岐阜城(稲葉山城)。

長良川を見下ろす金華山(329㍍)にあって、市内のどこからも見える山城。斎藤道三や織田信長ならずとも、市民にとっても誇らしげに仰ぎ見る存在でしょう。

城下の寺の軒先から見える岐阜城を10号で描きました。

寺の門柱には「斎藤家菩提所 常在寺」とあります。斎藤道三・義龍・龍興の斎藤家三代の家菩提寺というわけです。

斎藤道三肖像画と斎藤義龍肖像画が所蔵され、どちらも国の重要文化財に指定されています。

岐阜城のある金華山下の岐阜公園には、たくさんの滝があります。

といっても、庭園用の人工滝から雨の日だけに流れる自然滝、それに両者をかみ合わせて水量をコントロールした滝までさまざま。それぞれ名前もついています。

描いたのは先に掲載した巨岩壁の傍にある御手洗(みたらし)の滝。落差10㍍ほどあり、近くの神社への参拝者が手を清めたという御手洗池に注いでいます。

もちろん養老の滝をはじめ岐阜県の山間部にある数多くの滝とは比較になりませんが、自然と歴史に満ちた街なかの公園でひと息つける風景です。10号です。

岐阜城(稲葉山城)直下の岐阜公園にある巨大な岩壁を描きました。

ゴツゴツした岩肌には鋭い亀裂が走り、斜線のような割れ目が幾重にも。割れ目の間から水ともに染み出した地中の鉄分が酸化して、見事なマーブル模様が描かれています。

まさに数千万年もの自然が造り上げたアートです。

難攻不落の岐阜城を攻め落として「天下布武」への意志を固めた織田信長が、念願通り天下人になっていたら――。

この分厚い岩壁を目にする度に、信長はその思いを巡らせていた。天下人として居住する城を築いた信長は、天守閣か本丸御殿の石垣に、あるいは豪華な庭園の装飾としてこの岩壁を置いただろう。

こんな他愛のないストーリーを思い浮かべつつ絵筆を走らせました。10号です。

旅先の街歩きで楽しみの1つは、ビルや道路などの建設工事現場です。

建設についての知識があるわけではありません。ただ、その街の「元気度」を感じることができるように思い、街を見下ろすところからクレーンの数を数えていることもあります。

その点では僕が暮らす名古屋の「元気度」はかなりの高さ。名古屋駅周辺から始まったリニア新幹線の開業に向けた開発は、さらにその周辺へと広がり、今後もしばらく続くでしょう。

絵にしたのは以前、高知市内で見かけた休日の現場。深い穴を掘る重機でしょうか。太いドリルが突っ立っています。

人口減が続く故郷ですが「まだまだ元気だ」と見入ったものです。

立ち入りできないこともあって、正面から描いてみました。10号です。

先に掲載した岐阜大仏の前に置かれていた賽銭箱の錠前です。

箱そのものより、見たことのない錠前の姿・形が面白くて描きました。

長い間、初詣の参拝者や毎日の観光客らが投げ入れる祈願成就の思いを受け入れてきたのでしょう。

構造がどうなっているのか分かりません。金具の錆具合などを見てもかなりの年代物のようです。ボルトを取り換えたような跡も見えます。

余談ですが以前、おみくじの世界に自販機や外国語のおみくじを目にして驚いたものですが、お賽銭の世界もキャッシュレス時代を反映して電子決済ができるところがあるそうですね。10号です。

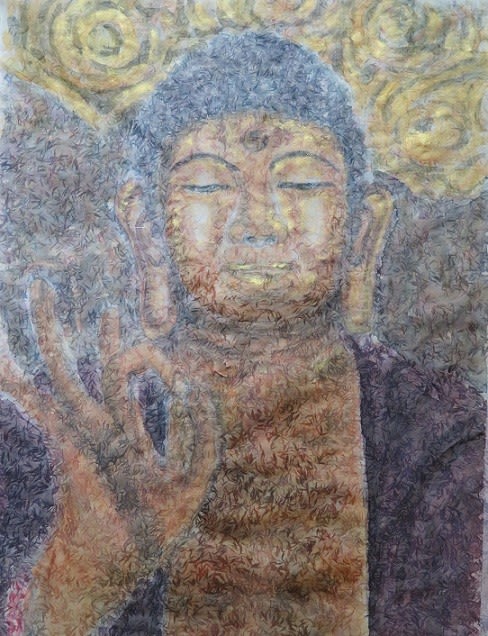

先に水彩画教室のスケッチ取材で出かけた岐阜市の正法寺にある「岐阜大仏」です。

仏像は初めての画題。撮ってきた写真を前に描こうか描くまいか迷いました。

大仏を描くなんて恐れ多いというわけではありませんが、仏像に対する知識が乏しすぎるからです。

ただ、奈良の大仏もそうですが大仏の多くが天然痘の蔓延や大飢饉、大災害を鎮め、民衆の安寧を祈願するために建立されました。新型コロナの感染拡大が早く終息することを願って絵にしてみました。

寺で貰ったパンフレットやネットを開きました。

岐阜大仏も大飢饉や大地震に遭遇したのが発端。資金難などで完成したのは構想から約40年後の1832年です。

イチョウの大木を真柱にして材木で骨格を組み、竹材を組み合わせて粘土を塗り金箔を貼った造り。籠大仏とも呼ばれ、金属製ではない全国でも珍しい乾漆仏です。

手のポーズ(印相=いんそう)は何を意味するのか、耳が大きいのは何故か、頭髪が巻貝のタニシのような形をしているのは何故か、背後の唐草模様は何か、着衣は何色か―――。

宗派によって解釈に違いもあるようですが、これらが少しずつ分かると面白くなり一気に描き上げました。

像高13mの全体ではなく、上半身だけとし大胆にも正面から。金属製ではないことを少しでも出せないかと気を配りました。

金箔を貼ってあるので、絵でも滅多に使わないゴールドを一部に塗って見ました。絵は10号です。

昨年暮れ、福井県あわら市にある「金津創作の森」の中を歩いていて出くわした朽ちた土塀です。

塀はかなりの長さ。壁土のあちらこちらが崩れ落ち、内部の木材があばら骨のように覗いて歳月の経過を思わせます。

こんな森の中に民家が以前あったのだろうかと一瞬思ったのですが、ここは創作の森。これもアートだろうと近づくと、作品であることを示すプレートが立っていました。

それにしても見事。森の中にすっかり溶け込んでいます。

「アート作品なんかを絵にするものではない」といった言葉も聞きますが、素直に感動した風景を描きました。サイズは10号です。

名古屋市立大学芸術工学部と大学院芸術工学科の卒業修了展を、市民ギャラリー矢田(地下鉄ナゴヤドーム前矢田下車)で見てきました。

展覧会は24日(月・振替休日)まで。

名古屋市立大の芸術工学部は1996年に発足。ホームページなどによると「デザインや芸術の感性と工学理論を身に付け、人間中心の考え方ができる総合デザイナーの育成」を目指しています。

会場には7つの研究室のメンバーらの作品を展示。より良い暮らしや環境を目指したさまざまな提案が、模型や設計図とともに並んでいます。

政治の象徴である国会議事堂の正面広場を公園化して、未来を担う子どもたちが楽しそうに駆け回る場にといった提案。増える母子家庭や父子家庭の親子の居場所となる施設づくりや、過疎地の無人駅を地域住民のたまり場に、といった案もありました。

名古屋市立大学らしく、名古屋の街づくりをテーマにした案もいくつか。

例えば、名古屋は全国でも有数の地下利用が進んだ街ですが、さらに日光が差し込み、音楽やいろいろな体験を楽しめる地下広場をとの提案。}

名古屋市営の墓地で5万基の墓があるという広大な八事霊園を、樹木葬などによって自然公園墓地にする案。東山動植物園に環境を生かした教育専門施設を設けることや、学童などの団体だけでなく個人入場者の質問にも対応できるスタッフを置くことなどを提案しています。

研究に出来るだけ目を通そうとしながら思ったことをひとつ。

この展覧会に限ったことではありませんが、この種の展示会場は照明が暗く、まずまずの視力でも掲示された研究の狙いやデータなどをきちんと見て回るのは容易ではありません。

見せたい模型と読ませたい文章やイラスト、グラフなどの掲示物からなる展覧会の照明は難しい思いますが、絵画や生け花、インテリア展などのような照明は必要でしょうか。

全体に明るくするとともに、文章を一層簡略化したり研究のテーマや概要だけでも文字を大きくするような工夫もあれば、などと考えながら展示室を出ました。

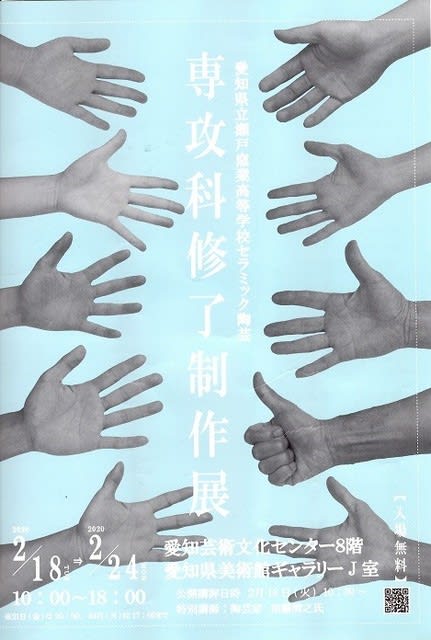

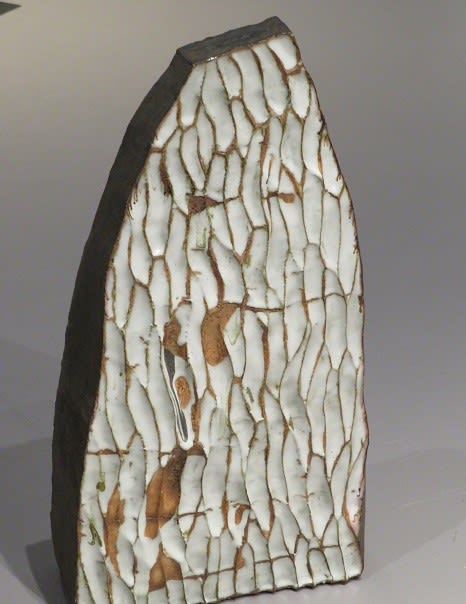

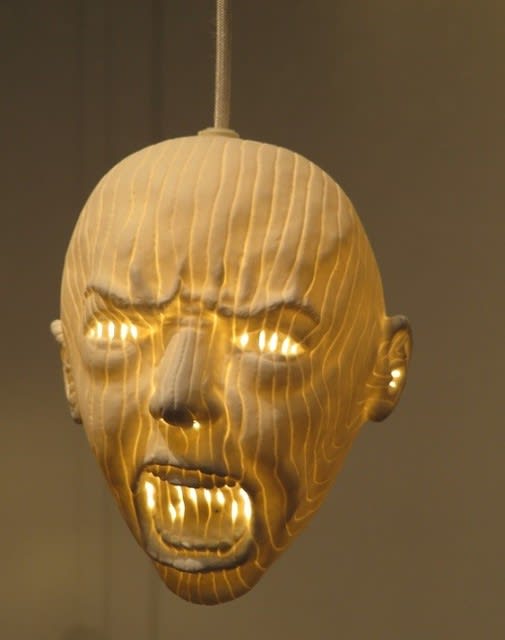

愛知県美術館8階ギャラリーで開かれている、県立瀬戸窯業高校セラミック陶芸専攻科の修了制作展を見てきました。

いくつか陶器祭りや生産地に出かけても茶碗や皿、花瓶の安価品を買い求めるくらいで十分な知識はありませんが、学生たちの説明も受けて学ぶことの多い鑑賞になりました。展覧会は24日(月・振替休日)まで。

瀬戸窯業高校のセラミック陶芸専攻科は1972年、高校を卒業して陶芸のプロフェッショナルを目指す人々のために設立。2年間の課程を今年度は10人が修了します。

会場を回り2年間の集大成に驚きの連続でした。

皿や湯吞など素人目にも作品の見事さを感じる一方で、現代アートを見るようないくつかのオブジェ作品に「これも陶器?!」と驚くばかり。

着想はもちろん、さまざまな釉薬や成形方法などを重ね合わせて表現した作品、それらを照らす灯りにも気を配った展示・・・。まさに高度な知識と技術を身に付け、これからの陶芸界にさまざまな可能性を思わせてくれる修了制作展でした。

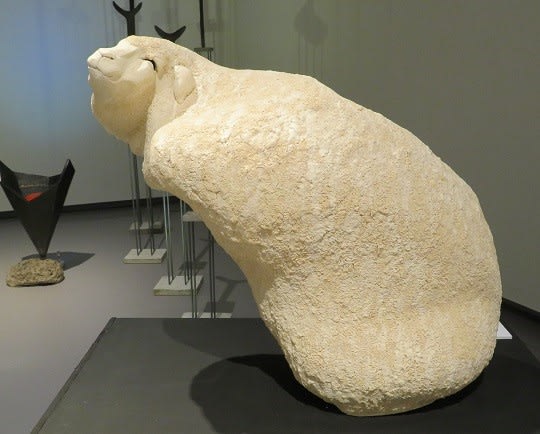

名古屋造形大学の第27回卒展と大学院造形研究科の第16回修了展を、愛知県美術館8階ギャラリーで見てきました。

展覧会は24日(月・振替休日)まで。

日本画、洋画、コンテンポラリーアート、アニメ、マンガ、グラフィックデザイン、建築デザインなど。どの分野でも練りに練ったテーマに挑んだ作品を楽しむことができました。

会場に睨みをきかすように立つ鍾馗像が目に留まりました。

「素材は何ですか」と傍にいた学生に尋ねました。先週、水彩画教室で出掛けた岐阜市で見た木と竹と粘土で作られた大仏像を思い出したからです。

「発泡スチロールです。ホームセンターで買ってきたスチロールを接着剤で貼り合わせて彫りました。石や木、金属などの彫刻もやってきましたが、これは発泡スチロールで彫りました。軽いから何処へでも運べ、置けますよ」と学生。

他の作品もそうですが、あらゆる素材や表現を学び、挑戦してきたことが分かります。

今度はでっかい魚の造形。学生が説明してくれました。「まずクログチというこの魚を鉛筆で描き、大きくコピーしてさらに部分、部分を拡大コピーして切り取り、厚い紙に貼り付けてウロコを作り、一枚一枚覆っていきました」

鉛筆描きの絵も見事です。時間と手間と費用も大変だったでしょう、との僕の言葉に「ええ、まあ。お金もかかりました」と笑いながら学生。こんなやりとりも卒展鑑賞の楽しさです。

アート作品の一方で、街づくりなどの提案も並んでいます。

例えば、過疎にあえぐ町の活性化策として、フリーランスな仕事や生き方を求めている人が近年増えていることに目をつけ、生活体験短期宿泊施設などを設けることを提案。外国人の多い町では異文化交流を深める集合住宅の建設など、具体的な設計図や模型を示して提案しています。

こんな提案もありました。

ひとりの女性をモデルに服装や化粧、ポーズ、表情の違う写真が何枚か掲示されています。年齢が高くなってもメイクやファッションの力で「まだまだ若い」と自信が持てることを知ってほしいというわけで、69歳の女性にモデルになってもらっています。

㊤の作品のもとになったのが㊦の魚の鉛筆画です

以前出掛けた長野県伊那市の伊那街道伊那部宿にある、旧井澤家住家の鶴瓶井戸(つるべいど)です。

井澤家は高遠藩(たかとおはん)屈指の豪農で、代々酒屋を営んでいたといい、2004年(平成16年)に解体復元された家屋は伊那市有形文化財に指定されています。

驚いたのは、巨木の丸太を粗削りしたような豪快な材木が使われた梁。高遠梁と言われたそうで、さすが山と木の国の信州だと目を見張りました。

それに広い土間の真ん中に井戸があるのも、あまり見かけたことがありません。

屋内型井戸の上の天井部分にある滑車を切り取りました。

一部に天窓からの光が当たって滑車を際立たせています。

岐阜市へ出かけた水彩画教室スケッチ取材の2回目は、木材と竹材で骨格を組み粘土や金箔などで制作した巨大な「岐阜大仏」、岐阜城(稲葉山城)の足元にある岐阜公園、それに希望者だけが岐阜城にも登ってきました。

岐阜大仏があるのは金鳳山正法寺。

38年の歳月を重ね、1829年に完成した大仏は像高13.63㍍、顔の長さ3.63㍍、目の長さ0.85㍍、耳の長さ2.12㍍、鼻の高さ0.36㍍、口の幅1.30㍍。

銅製の奈良の大仏などとは違って、岐阜大仏は全く違います。

パンフレットなどによると、周囲1.8㍍の大イチョウを真柱にして、木材で骨格を組み、竹材で編んだ表層に粘土を塗布。その上に阿弥陀経や法華経、観音経などを重ね、漆を塗って金箔覆ってあるそうです。

岐阜県の重要文化財。正面から背面を一回りして鑑賞でき、周りには500羅漢が並んでいます。

岐阜公園は、信長の像や1882年に全国遊説中の板垣退助がここで暴漢に襲われたことを知る板垣の像などがあり、まさに歴史を感じる公園。それに結構絵になりそうな滝巨大な岩肌をカメラに収めることができました。

岐阜城は長良川沿いの金華山の頂上(標高320㍍)に建つ鉄筋コンクリート3層4階建ての山城。1200年代初頭に砦ができたのが始まりと言われ、1533年に斎藤道三が城主になって本格的に築城。織田信長の2度にわたる攻撃を退けたものの、ついに1567年、信長が攻略して天下取りをスタートさせたとされています。現在の城は1956年に再建されました。

同様のスケッチ取材で、信長が築いた安土城(滋賀県近江八幡市)に自分たちの足で登り切り、「高齢者軍団ここにあり」と自画自賛したのは4年前。さすがに今回はロープウエーに頼りました。

でもロープウエー到着駅から城までの石段路も楽ではありません。毎日のように登城したであろう戦国時代の侍(さむらい)幹部や城主の使用人らの体力と忠誠心を思う一方で、何年か前に登った時には口にしなかった「きついなあ」を連発しました。

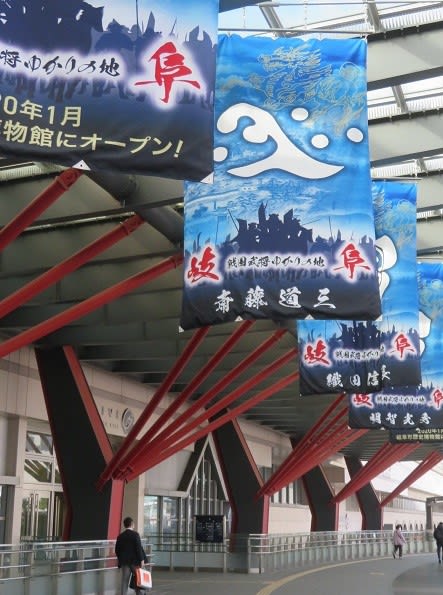

水彩画教室のスケッチ取材で岐阜市へ行ってきました。

岐阜は、放映が始まった戦国の武将・明智光秀の生涯を描いたNHKの大河ドラマ「麒麟がくる」の主要舞台。

スケッチ取材もちょっとしたお祭り気分の城下町などを歩いてきました。

スケッチ取材と言っても写真を撮ってイメージを膨らませ、帰ってから描きます。なのに、今回は持参したコンパクトカメラが故障して、スマホに切り替えたので写りも良くありませんが、コマ数だけは多かったので2回に分けて掲載します。

1回目は「麒麟がくる」の旗で飾られたJR岐阜駅から、バスで長良川鵜飼いの船溜まりと岐阜城(稲葉山城)の城下にある川原町。

鵜飼いの方はシーズンオフなので、船溜まりは覆いをかけた鵜舟が並ぶだけで全く動きはありません。でも、舟づくりの作業場は取材できました。

古い町並みの川原町では、「麒麟がくる」の盛り上げるため数日前に放送された「鶴瓶の家族に乾杯」のロケ地にも。

「麒麟がくる」で岐阜城(稲葉山城)の城主・斎藤道三を努める本木雅弘と鶴瓶も訪ねた古い民家が建ち並ぶカフェや土産物店、黒壁の倉庫などを回ってきました。

父や母、祖父母、そして地域のおっちゃん、おばちゃんらの働く姿を撮った第15回アイデム写真コンテスト「はたらくすがた」の入選作品を、名古屋市民ギャラリー栄で見てきました。

働く大人に対する子どもたちの感動や尊敬、カメラに収まった大人たちの仕事への自信と誇り。例年楽しみにしている写真展のひとつです。9日(日)まで。

総合人材サービス会社アイデムが主催、朝日小学生新聞、朝日中高生新聞などが後援するコンテストに全国から寄せられた作品は8274点。うち50点の入賞・入選作品や団体奨励賞を受けた3校の作品などが展示されています。

酪農家の祖母、コーヒーを入れる喫茶店のマスター、花屋さん、人形を作る職人、テレビ局のディレクター、地域を守る消防士、和箪笥職人、三味線奏者、紙芝居師・・・。さまざまな働く現場に出向き、子どもたちの目線で素直に捉えた写真が並びます。

スマホで撮影した写真や、撮影後に補正や加工した写真も増えてきたとか。先日見た愛知県内の高校生による写真展もそうでしたが、数年前に比べてモノクロが激減したようです。

しかし、働く大人たちを見る子どもたちの感動と、カメラを向ける子どもたちに対する大人たちの優しい眼差しに変わりはありません。

山すその地下水を、農業用水として分け合うための分水槽です。

以前、南アルプス山麓の長野県伊那市の近郊で見かけた直径6mほどのこれは、横井清水水利組合が管理する円筒分水槽。稲作には欠かせない水をめぐる集落間の争いを避けようと、ひとりの偉人が明治中期に造り上げ、125年後の今も健在です。

水利組合のHPなどによると当時、水田を潤すため農民ら集落同士による水争いは深刻化する一方でした。

そこで大工や養蚕を営んでいた「御子柴艶三郎」という実業家が地下水を集めて地下トンネルで運び、みんなで分け合えるようにと取り組んだのが分水槽の建設でした。

工事は1895年(明治28年)に着手されましたが、水を流す地下トンネルづくりなど莫大な費用に。しかし、艶三郎は「実現できれば我が身は水神に差し上げる」と私財をなげうち5年ほどで完成、艶三郎は水神との約束通り自死したとされたと言われています。

伊那市だけでなく、山裾にあって地下水が豊かな地域では同様の分水槽は数多くあるようですが、「艶三郎の井」は先駆けだったと見られています。

艶三郎は水神宮に祀られ、地域では毎年4月に艶三郎を偲ぶ水神祭を催しています。

訪ねた時は水の需要期ではありませんでしたが、10号で描いた絵では需要期の水槽らしく水が流れ出ているようにしました。

水槽中央の地下水が上がってくる穴の壁面は黄緑色の水苔に覆われ、下の方から気泡が上がっています。