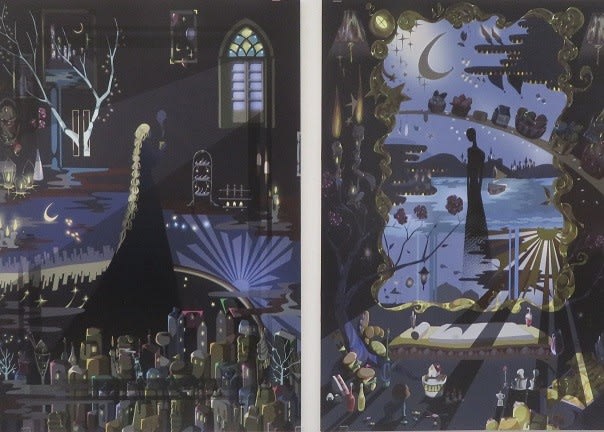

年明け早々から名古屋の愛知県美術館で始まった「コートールド美術館展~魅惑の印象派展」(朝日新聞社など主催)を見てきました。

ロンドンにあるコートールド美術館は1932年、絹織物業を営んでいたサミュエル・コートールド(1876-1947)が開設。質の高い印象派・ポスト印象派のコレクションで知られ、現在は改修中のため日本での展覧会が実現したようです。展覧会は3月15日(日)まで。

展覧会は案内チラシになっている「フォリー・ベルジェールのバー」を描いたマネをはじめ、ゴッホ、セザンヌ、モネ、ブーダン、ルノワール、ホイッスラー、シスレー、スーラ、ドガ、ロートレック、ゴーガンらの作品がブロンズ像を含めて60点と資料24点で構成。

画家自身の手紙や書簡を引用して創作の動機や狙いを読み解く一方、描かれた街並みや労働者の姿、酒場、オペラ劇場の桟敷席に陣取る人々など、絵画で時代を切り取る画家の目を知ります。

例えばゴッホ自身が「「日本の風景」と記した手紙を引用して紹介した「花咲く桃の木々」。

僕は画集を含めてこの作品を見たのは初めてでしたが、柔らかな春の光を浴びる桃の木々は日本の桃畑の風景そのもの。浮世絵を通して日本を学び取ったゴッホの目の確かさを見る思いでした。

2人の労働者がテーブルを挟んで興じる姿を描いたセザンヌの「カード遊びをする人々」。

僕は以前、高知城の公園で将棋盤を囲んで休日を楽しむ男たちの様子を描こうとして、この絵を何度も見返しながら描いたことがあります。しかし、時代が違うというより、己の力がいかに乏しいかを知るだけでした。

展覧会では制作に使われた素材や技法にもメスを入れています。

ほとんどの画家が絵を現地で描き切らずに自宅のアトリエで完成させていましたが、現地で完成まで描き通したという作品が展示され、その差を感じることができました。

ロダンのブロンズ像の他に、ドガが制作したブロンズ像もありました。

美術研究に力を入れている美術館らしく、途中で筆を置いた未完成作品も展示されています。

「印象派の絵は収集するほどのものではない」との声に対し、コートールドは「印象派の絵は人生を豊かにする」と言ったそうですが、僕も「豊かな気持ち」になりました。

※掲載した絵は案内チラシのものです。