説明のしにくい、込み入った騒動です。

『丹波学』平成20年 講演のPDF と 三百藩家臣人名辞典等の助けを借りて、私なりに書いてみます。

【秘命騒動】

秘命騒動の発端は、まだ継嗣(世子)であった信守が、文政6 年(1823)に出した命令であったと言われております。

その命令に対して、耳の痛いことを信守に直言したのが九里政敬であったのです。

そのために、謹慎十日・家禄150石→拾人扶持 に引き下げられたわけです。

しかし、事の発端はもっとさかのぼると思います。

三代藩主信舊(のぶひさ)が二人の息子を亡くし、信憑(のぶより)を世子にします。

その後すぐに男の子(信應のぶまさ)が生まれたため、

藩主を継ぐことのできる系が二つになってしまったこと、ココが悶着の原因だと思います。

信憑の一人目の息子が信守(のぶもり)です。その息子が信貞です。

そして、信舊(のぶひさ)の二人目の息子が信應(のぶまさ)です。またその息子が信古です。

やっと藩主になることが決定した信守。まだ藩主にはなっていない状態であるにもかかわらず信守は心配になります。

「私の後は誰が継ぐのか」そこで、また継嗣問題が再熱したのが文政11年なのです。

信守の息子 信貞 VS 信應の息子 信古

そこで、信守が変な画策をしたため、騒動になったのです。 下の資料をご覧ください。

『柏原藩政日記』

「豊次郎殿〔信古〕御病身ニ付、御家老中達之有候事」とあり、信古が病弱でその職務に耐えないと隠退させる命令を出した。

これは、信守が実子信貞を藩主とするために画策したもので、執政らはやむを得ずその命令に従ったが、馬廻等が徒党を組み反対し、信古にも訴え、藩内は混乱した。

ついに、目付・馬廻ら5名が死を決して諌め、ようやく信守もこれを聞き入れ、信守の長女安子を信古と結婚させることを条件にこの命令を撤回し、信古を継嗣とした。

一旦解決したかに見えたこの騒動は、文政11 年(1828)再燃する。前年正式に藩主となった信守は、自らの柏原初入封前に、条件としていた信古と娘安子を急遽結婚させ、その3日後に信古に次の世子を信守の実子・信貞とする願書を認めさせようとしたのである。

これには、信古以下藩士も反対したが、信守はこれが決まらなければ柏原に行かないと言い張り、万策尽き、父、信憑が強いて信貞を世子と定め幕府へ届け出た。

このような信守の振る舞いに長年苦しんできた藩士たちは、ついに執政の生駒広綱以下が結束して密かに幕府に信守の隠居を要請し、信守は文政12 年(1829)幕府の密命により致仕することとなった。

この信守のわがままぶりにも驚きますが、その父である信憑の息子に甘い判断にも驚きます。

家臣たちの反対がよくわかります!

特に八郎右衛門政敬は、信守のことを幼少時分より見てきたはずで、その性格・資質もよくわかっていたと思います。

信守は1772年生まれで、政敬は1777年生まれ。

運が悪ければ切腹の可能性もあるような、思い切りの良い発言をした八郎右衛門政敬は、藩主にとって「うるさい奴」だったに違いありません。

【保野騒動】

こちらは、秘命騒動以上に恥ずかしい御家騒動です。

信守の隠居後に起こった保野騒動は、天保9 年(1838)1 月2 日、「信守と保野が柏原に幽閉されようとしている」と保野の付人である「しま」が老中脇坂安董へ駆込訴に及んだことで発覚する。

保野は、信守の妾である。隠居後に江戸に戻ることを希望した信守だったが、柏原藩の財政は逼迫しており、贅沢をされては非常に困るような状態であった。

そのため、信守の江戸行きを止めるために家臣達が保野を柏原に呼び寄せようとした。

これを知った信守は保野へ手紙を出し、自分を江戸へ行かせないために保野を柏原に呼び寄せているので、これに従わないようにと伝えた。

このため、保野は病気と称して柏原に行かなかった。

しかし、信守は自分が江戸に行けないのを悟ると、前言を翻し、保野に柏原へ来るように迫った。

(九里八郎右衛門政敬が代表となって、保野を迎えに江戸に行った。しかも、冬! 政敬61歳)

保野はどちらが正しい手紙なのか…疑心暗鬼に陥り、その言葉を信じず、付人のしまが駆込み訴えを起こした。

理由のわからない藩士たちが、しまを質したが泣きだしたため扱いに困り、落ち着くまでの間長屋に押し込めた。

その扱いを気の毒に思ったしまの義理の父母が再度駆け込み訴えをしたため、今度は、評定所で吟味を受けることとなった。

江戸の留守居添役であった田村要左衛門が記した『評定所手続』には評定所での吟味の内容や評定の内容などがまとめられている。(東京市史稿 市街篇)

これによると、しま・保野の処遇だけでなく、吟味中に発覚した不手際もお咎めを受け、

天保10 年(1839)8 月16 日老中水野忠邦の屋敷にて信古は逼塞、信守は遠慮を申し付けられた。保野騒動は、評定は軽微な罪とみなされ、藩士たちの大半は押込み、叱り程度ですぐに免じられた。

(その当時、評定所にまで呼ばれることは、大変なことであった!そうです。)

政敬は、冬の時期に保野を迎えようとして江戸に往復し、無駄足どころか騒動に巻き込まれ評定所に呼び出され、再び江戸へ。

結果、播磨三日月藩主森佐渡守邸に幽せられることになった政敬。譴責40日余り。

以下は、其の後の政敬の様子です。

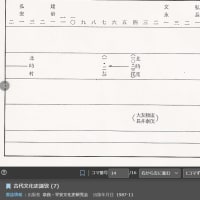

天保12年(1841年)64歳、組頭列に進む。

嘉永6年(1853年)77歳 正月藩主信敬の前でよく弓を射たといわれている。

安政2年(1855年)79歳 藩主信民の時に致仕し、万延元年(1860年)正月に没す。

享年84歳 忠正と号し柏原小峠(東)に葬った。

妻は 田邊照徳の長女で子どもは一男三女。孫の敬三(文之丞)が跡を継いだ。

田邊照徳は、田邊與左衛門の家系である。

以上が政敬の長い生涯である。12歳から藩に仕え79歳まで働いていたことになる。素晴らしい!

【三百藩家臣人名辞典】(5)新人物往来社より

さて、政敬の本当の苗字は【岡田】です。

どのような家系なのかをご紹介したいと思います。

岡田 重善(おかだ しげよし)大永7年(1527年) - 天正11年3月26日(1583年5月17日)

尾張出身、尾張国星崎城主。官職は長門守。重孝、善同らの父。

小豆坂七本槍の一人に数えられる。

信長に仕え、息子・重孝と共に活躍し、「本能寺の変」以後は、信長の次男信雄の家老となった。

岡田 重孝(おかだ しげたか)生年未詳 - 天正12年3月6日(1584年4月16日))

織田氏の家臣。尾張星崎城主。別名に直景。長門守。子に善治。

岡田重善の長男である。

織田信長に仕えたが、信長が死去するとその次男・織田信雄の家臣として仕えた。

天正11年(1583年)、父の死去により家督を継いで当主となる。

浅井長時・津川義冬らと共に三家老として信雄をよく補佐し、羽柴秀吉(豊臣秀吉)からもその器量を認められていた。

しかし秀吉との内通を信雄から疑われ、長時や義冬らと共に天正12年(1584年)3月6日に信雄によって伊勢長島城に呼び出されて殺された。

そんな過去がありつつ、また織田家に仕えることとなった岡田家。

政敬の父は若くで亡くなり、兄 重礼が10歳くらいで家督を継ぐこととなります。

その弟(4男)が政敬です。

政敬の66歳の時の「天保14年日記」(柏原藩)が、釈文となって、webに登場しておりました。

始めから、政敬出ております。また、11月には孫敬三が生まれたということも、わかります。

お時間のある方は、是非ご覧になってみてください。

江戸時代の様子がわかり、面白いですよ。

http://www.city.tamba.hyogo.jp/uploaded/attachment/11264.pdf

『丹波学』平成20年 講演のPDF と 三百藩家臣人名辞典等の助けを借りて、私なりに書いてみます。

【秘命騒動】

秘命騒動の発端は、まだ継嗣(世子)であった信守が、文政6 年(1823)に出した命令であったと言われております。

その命令に対して、耳の痛いことを信守に直言したのが九里政敬であったのです。

そのために、謹慎十日・家禄150石→拾人扶持 に引き下げられたわけです。

しかし、事の発端はもっとさかのぼると思います。

三代藩主信舊(のぶひさ)が二人の息子を亡くし、信憑(のぶより)を世子にします。

その後すぐに男の子(信應のぶまさ)が生まれたため、

藩主を継ぐことのできる系が二つになってしまったこと、ココが悶着の原因だと思います。

信憑の一人目の息子が信守(のぶもり)です。その息子が信貞です。

そして、信舊(のぶひさ)の二人目の息子が信應(のぶまさ)です。またその息子が信古です。

やっと藩主になることが決定した信守。まだ藩主にはなっていない状態であるにもかかわらず信守は心配になります。

「私の後は誰が継ぐのか」そこで、また継嗣問題が再熱したのが文政11年なのです。

信守の息子 信貞 VS 信應の息子 信古

そこで、信守が変な画策をしたため、騒動になったのです。 下の資料をご覧ください。

『柏原藩政日記』

「豊次郎殿〔信古〕御病身ニ付、御家老中達之有候事」とあり、信古が病弱でその職務に耐えないと隠退させる命令を出した。

これは、信守が実子信貞を藩主とするために画策したもので、執政らはやむを得ずその命令に従ったが、馬廻等が徒党を組み反対し、信古にも訴え、藩内は混乱した。

ついに、目付・馬廻ら5名が死を決して諌め、ようやく信守もこれを聞き入れ、信守の長女安子を信古と結婚させることを条件にこの命令を撤回し、信古を継嗣とした。

一旦解決したかに見えたこの騒動は、文政11 年(1828)再燃する。前年正式に藩主となった信守は、自らの柏原初入封前に、条件としていた信古と娘安子を急遽結婚させ、その3日後に信古に次の世子を信守の実子・信貞とする願書を認めさせようとしたのである。

これには、信古以下藩士も反対したが、信守はこれが決まらなければ柏原に行かないと言い張り、万策尽き、父、信憑が強いて信貞を世子と定め幕府へ届け出た。

このような信守の振る舞いに長年苦しんできた藩士たちは、ついに執政の生駒広綱以下が結束して密かに幕府に信守の隠居を要請し、信守は文政12 年(1829)幕府の密命により致仕することとなった。

この信守のわがままぶりにも驚きますが、その父である信憑の息子に甘い判断にも驚きます。

家臣たちの反対がよくわかります!

特に八郎右衛門政敬は、信守のことを幼少時分より見てきたはずで、その性格・資質もよくわかっていたと思います。

信守は1772年生まれで、政敬は1777年生まれ。

運が悪ければ切腹の可能性もあるような、思い切りの良い発言をした八郎右衛門政敬は、藩主にとって「うるさい奴」だったに違いありません。

【保野騒動】

こちらは、秘命騒動以上に恥ずかしい御家騒動です。

信守の隠居後に起こった保野騒動は、天保9 年(1838)1 月2 日、「信守と保野が柏原に幽閉されようとしている」と保野の付人である「しま」が老中脇坂安董へ駆込訴に及んだことで発覚する。

保野は、信守の妾である。隠居後に江戸に戻ることを希望した信守だったが、柏原藩の財政は逼迫しており、贅沢をされては非常に困るような状態であった。

そのため、信守の江戸行きを止めるために家臣達が保野を柏原に呼び寄せようとした。

これを知った信守は保野へ手紙を出し、自分を江戸へ行かせないために保野を柏原に呼び寄せているので、これに従わないようにと伝えた。

このため、保野は病気と称して柏原に行かなかった。

しかし、信守は自分が江戸に行けないのを悟ると、前言を翻し、保野に柏原へ来るように迫った。

(九里八郎右衛門政敬が代表となって、保野を迎えに江戸に行った。しかも、冬! 政敬61歳)

保野はどちらが正しい手紙なのか…疑心暗鬼に陥り、その言葉を信じず、付人のしまが駆込み訴えを起こした。

理由のわからない藩士たちが、しまを質したが泣きだしたため扱いに困り、落ち着くまでの間長屋に押し込めた。

その扱いを気の毒に思ったしまの義理の父母が再度駆け込み訴えをしたため、今度は、評定所で吟味を受けることとなった。

江戸の留守居添役であった田村要左衛門が記した『評定所手続』には評定所での吟味の内容や評定の内容などがまとめられている。(東京市史稿 市街篇)

これによると、しま・保野の処遇だけでなく、吟味中に発覚した不手際もお咎めを受け、

天保10 年(1839)8 月16 日老中水野忠邦の屋敷にて信古は逼塞、信守は遠慮を申し付けられた。保野騒動は、評定は軽微な罪とみなされ、藩士たちの大半は押込み、叱り程度ですぐに免じられた。

(その当時、評定所にまで呼ばれることは、大変なことであった!そうです。)

政敬は、冬の時期に保野を迎えようとして江戸に往復し、無駄足どころか騒動に巻き込まれ評定所に呼び出され、再び江戸へ。

結果、播磨三日月藩主森佐渡守邸に幽せられることになった政敬。譴責40日余り。

以下は、其の後の政敬の様子です。

天保12年(1841年)64歳、組頭列に進む。

嘉永6年(1853年)77歳 正月藩主信敬の前でよく弓を射たといわれている。

安政2年(1855年)79歳 藩主信民の時に致仕し、万延元年(1860年)正月に没す。

享年84歳 忠正と号し柏原小峠(東)に葬った。

妻は 田邊照徳の長女で子どもは一男三女。孫の敬三(文之丞)が跡を継いだ。

田邊照徳は、田邊與左衛門の家系である。

以上が政敬の長い生涯である。12歳から藩に仕え79歳まで働いていたことになる。素晴らしい!

【三百藩家臣人名辞典】(5)新人物往来社より

さて、政敬の本当の苗字は【岡田】です。

どのような家系なのかをご紹介したいと思います。

岡田 重善(おかだ しげよし)大永7年(1527年) - 天正11年3月26日(1583年5月17日)

尾張出身、尾張国星崎城主。官職は長門守。重孝、善同らの父。

小豆坂七本槍の一人に数えられる。

信長に仕え、息子・重孝と共に活躍し、「本能寺の変」以後は、信長の次男信雄の家老となった。

岡田 重孝(おかだ しげたか)生年未詳 - 天正12年3月6日(1584年4月16日))

織田氏の家臣。尾張星崎城主。別名に直景。長門守。子に善治。

岡田重善の長男である。

織田信長に仕えたが、信長が死去するとその次男・織田信雄の家臣として仕えた。

天正11年(1583年)、父の死去により家督を継いで当主となる。

浅井長時・津川義冬らと共に三家老として信雄をよく補佐し、羽柴秀吉(豊臣秀吉)からもその器量を認められていた。

しかし秀吉との内通を信雄から疑われ、長時や義冬らと共に天正12年(1584年)3月6日に信雄によって伊勢長島城に呼び出されて殺された。

そんな過去がありつつ、また織田家に仕えることとなった岡田家。

政敬の父は若くで亡くなり、兄 重礼が10歳くらいで家督を継ぐこととなります。

その弟(4男)が政敬です。

政敬の66歳の時の「天保14年日記」(柏原藩)が、釈文となって、webに登場しておりました。

始めから、政敬出ております。また、11月には孫敬三が生まれたということも、わかります。

お時間のある方は、是非ご覧になってみてください。

江戸時代の様子がわかり、面白いですよ。

http://www.city.tamba.hyogo.jp/uploaded/attachment/11264.pdf