続アノーリス属のトカゲ

サント・ドミンゴのマンションの3階に住んでいたので、スケッフェラの木の梢はヴェランダから見下ろすことができる。例の場所で縄張りを守っている個体かどうかわからないが、時々、彼らはスッケフェラのてっぺんにある花のところに上がって来て、吸蜜に来た虫を捕食していた。

滞在中採集したアノーリスは37頭で、琉球大の太田博士に見て頂いたところAnolis distichus, Anolis chlorocyanus(前回の写真右の緑色で喉袋が赤い種)、Anolis cybotes, Anolis porcatusの4種がサント・ドミンゴ付近で採れた。スケッフェラにいたのはA. porcatusでこの種は1995年3月25日1頭、3月31日1頭、4月5日1頭、4月13日1頭、4月14日1頭、4月16日1頭、4月18日1頭、4月22日1頭、4月28日2頭、合計10頭採集した。かれらはいつもだいたい同じ木の同じ場所を占拠していた。Anolis chlorocyanusも緑色の種で喉袋の色が青だったと思う。ホテル・モンターナの部屋にいたのはこの種で、マンションの庭で1993年4月5日1頭採れたが、この種はハラバコアやサント・ドミンゴの植物園や動物園のようなやや自然が残っている疎林で見られた。Anolis cybotesとAnolis distichusも自宅の庭で採れた。他にも違うと思う種をいくつか市内でみかけた。その一つは前回の写真の左側の種で、体長30cmあり、立木に止まっていたので飼育している個体ではないが、大きいのと動物園なので躊躇しているうちに高いところに上がってしまった。動物園に行くたびに注意したが二度と出会えなかった。ところがサント・ドミンゴ市内に新しくペット・ショップができ、その種はその店で売られていた。

アノーリスを捕まえた理由

アノーリスを集めた理由は両生類の場合と同じくトリパノゾーマやマラリア原虫を検出するためだ。だから捕獲すると必ず血液塗沫標本を作成し検査した。しかし私はどちらも発見できなかった。

フロリダ大学のテルフォルド博士は爬虫類のマラリアの権威で、東大医科学研究所に留学していた際、日本産のカナヘビからPlasmodium sasaiというマラリア原虫を発見し記載した。和名の語尾がヘビで終わっているがトカゲの1種である。彼はドミニカのアノーリスからも数種のマラリア原虫を発見している。媒介者はおそらくサシチョウバエという吸血性昆虫である。私は彼とは長い間、論文別刷を交換し文通していた。彼はフロリダ大学出身で長い間WHOにいたこともあり、フロリダ大学にも勤務していたが、私が専門家としてドミニカにいた頃はマイアミにはいなかったと思う。彼は1996年にパナマのアノーリスからトリパノゾーマの新種を記載した。原虫の進化過程を解明するにはあらゆる動物の寄生原虫を調べる必要がある。しかし、5~6歳彼の方が年長だが、残念ながら彼と私は爬虫類や両生類の血液内原虫を徹底的に研究した世界の最後の二人になってしまったような気がしている。

アノーリスは第二次大戦後、アメリカ軍によって小笠原諸島に繁殖しており、また沖縄に持ち込まれたという。

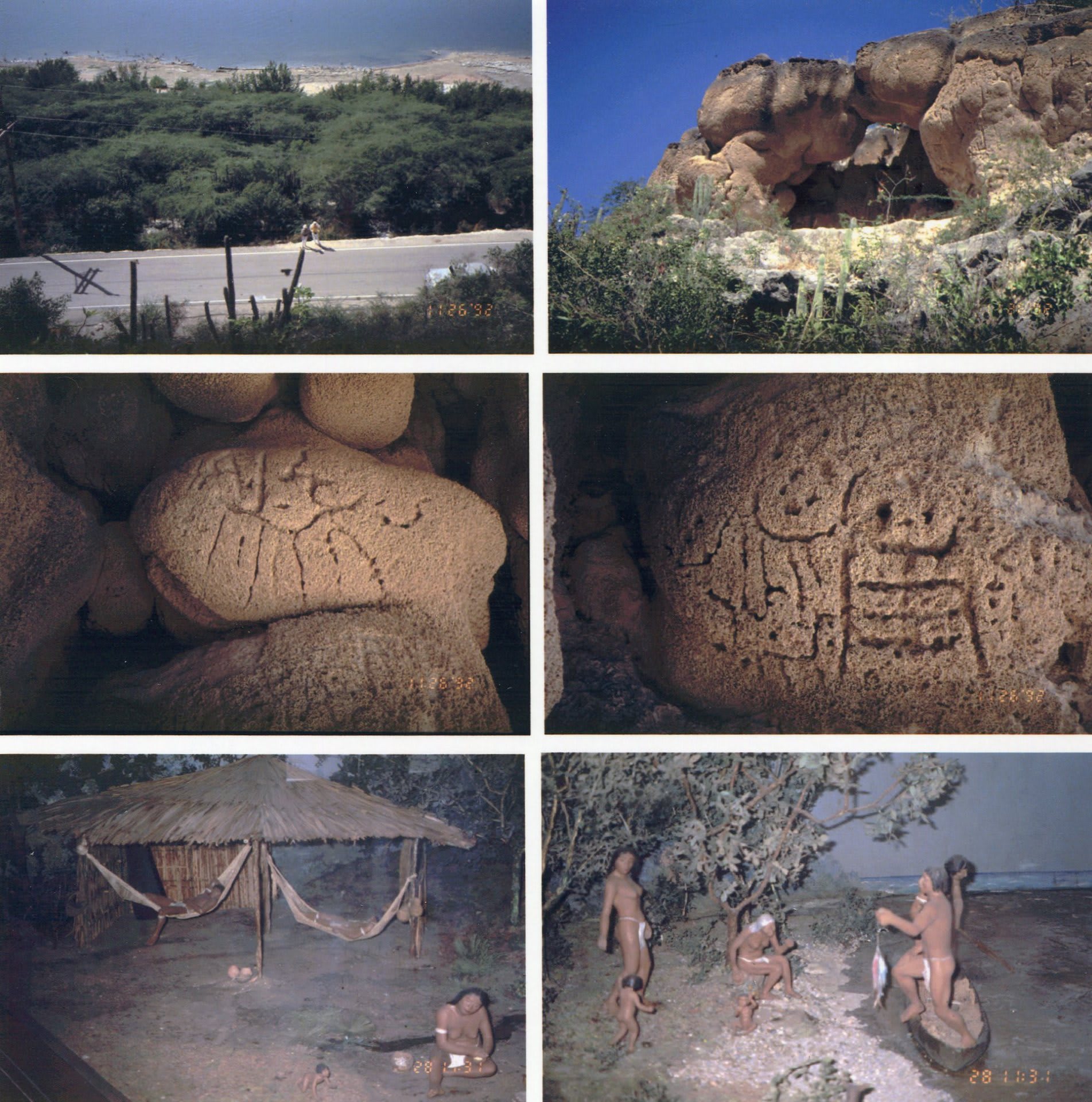

図版は原住民タイノの残した遺跡である。上左は塩水湖エンリキッジョ湖で、上右はその湖を見下ろす崖にあるタイノの遺跡である。中上と中下は岩石に彫られた偶像である。祭祀を行う場所だったらしい。下の2枚は人類学博物館のタイノの暮らしの展示だ。