今日は、突然有馬温泉に行きたくなったので、神戸電鉄に乗っていってみました。

(そんないい加減な動機でいいんだろうか?)

神戸市の西部から電車で有馬温泉に行くには二通りのコースがあります。

第一は市営地下鉄三宮駅から西神山手線に乗って新神戸そのまま北神急行鉄道で谷上にいって、そこから神戸電鉄で有馬温泉まで。

第二が新開地駅から神戸高速鉄道から神戸電鉄に乗り換えて有馬温泉へ向かうコース。

前者は値段は高いが速達であり、後者は安いが時間がかかります。しかし、後者には「電車が急坂を上っていく」という醍醐味があり、これを捨てるわけには参りません。今回は新開地経由のコースとなりました。

神戸高速の新開地駅ホームから階段を上がると神戸電鉄の新開地駅。古い1000系の鈴蘭台行きが出発を待っていた。その間に、ヒロタのシューアイスを購入。黒大豆を使ったmのと、白桃を使ったものがあったが、黒大豆のほうがおいしい気がする。さて、列車はホームを離れ、湊川へ。新開地が見えそうなぐらいの近さだ。ここでは神戸市営地下鉄と連絡する。湊川駅を出ると列車は地上へ出る。右手に円形校舎のある東山小学校、そして湊川ずい道が見える。列車はこの辺りから急な坂を登り始める。長田駅はそんな急坂の途中にある。さらに列車は登っていく。丸山、鵯越を過ぎ、列車はモーターのうなりをあげ、どんどん登っていく。休止中の菊水山を通過するとようやく登りも終わり、鈴蘭台へ。鈴蘭台は山上に作られた町なのだということが良くわかる。この列車は鈴蘭台止まり。三木方面から来る列車に乗り換えなければならないので、ホームで待つことにしました。

ほどなくして、2000系が登場です。ここからもアップダウンと急カーブの続く鉄路が続きます。谷上では北神急行と連絡。乗り入れている神戸市営地下鉄の列車も見慣れない場所で見るとなんだか違和感大有りです。神鉄六甲を過ぎると、有馬口です。2月の脱線事故を受けて、線路の改良工事が行われています。列車はウッディタウン中央行きなので、またここで乗換え。しばらく待っていると、有馬駅方面から列車がやってきました。列車は1000系のようです。本線から離れ、単線区間に入ってゆきます。うっそうとした森のようなところをゆっくりと走ってゆきます。途中ホームのようなものがありましたが、休止中の駅のようです。そして、トンネルへ。トンネルを抜けると、有馬温泉駅です。

有馬温泉駅は有馬温泉の中心部から少しはなれたところにありますので、しばらく歩かねばなりません。途中、有馬川が見えました。有馬川を過ぎると有馬温泉の繁華街です。バスターミナルへのバスの出入りが激しくてなかなか危険です。またあろうことか、マイカーで来る人もいます。これまた危険。これではおちついて歩くこともままなりません。

バスターミナルを過ぎて左手に曲がると「金の湯」が見えます。ここは公衆浴場でお金を払えば誰でも入浴可能です。鉄道会社のフリー切符にもよく組み込まれています。建物の外には足湯も設置されています。上から階段状になっていて温度が少しずつ違います。湯口はとても熱い!とても入れることは出来ませんでしたが、若いお姉ちゃんたちは平気で長い間入れていました。やっぱりクーラーのかけすぎで冷え症なんでしょうかねえ。さて、足湯で足が軽くなったところで、有馬温泉街の探検です。

まずは一番有名な通りへ。ここは古い家並が続いています。佃煮屋さんや炭酸煎餅のお店が並んでいます。また「有馬筆」と呼ばれる筆を起こすと可愛い豆人形がヒョコリと現れ、寝かせると軸の中に戻るからくりの筆を作っているお店もあります。ちなみにこのからくりは400年前から変わらないそうです。かわいかったので、一本購入。錦糸の模様がきれいで目移りしちゃいました。

昼食はどこにするか迷いましたが、結局は中の坊瑞苑の中にある和食処「猪名野」(いなの)にしました。値段は張りましたが、おいしかったです。特にハモがグッドでした。

細い路地を通っていくと「銀の湯」に着いちゃいました。ここも外湯です。有馬温泉特有の赤い湯ではなく、無色の湯です。六甲山登山からおりてきた人がよく使っているようです。その前を行くと、有馬温泉の源泉の一つ、極楽源泉です。そしてその隣が極楽寺。本尊は阿弥陀如来です。伝承では593年、聖徳太子の開基で、現在の堂宇は1782年に再建されたもの。阪神淡路大震災で庫裏が半壊しましたが、修築中の基礎の下から豊臣秀吉が築造した「湯山御殿」の遺構の一部が発見され、遺構は茶器や瓦などの数多くの出土品とともに神戸市文化財史跡の指定(1997年)を受け、遺構の上に建設された「神戸市立太閤の湯殿館」で1999年より一般公開されています。中を見ましたが、遺構が発掘当時の姿で展示されており、興味深いです。

道を挟んで建つのが、念仏寺。本尊は阿弥陀如来。室町時代(1532年)の創建で豊臣秀吉の正室北政所(ねね)の別邸跡である現在地に移転。本堂は有馬温泉郷最古の建築物で江戸時代前期(1712年)の建立だそうです。チャイムを押しましたが返事はなく、ご朱印を頂くのは断念。

少し行くと、温泉寺があります。本尊は薬師如来です。724年、行基により開かれ、鎌倉時代の仁西を中興の祖とします。1576年に火災で全山焼失したが直ちに北政所によって再建された。 その後再び火災にあい、1582年に現在ある薬師堂が建立された。しかし明治時代初めの廃仏毀釈で、1590年に豊臣秀吉が有馬大茶会を開催したとされる阿弥陀堂も含め、薬師堂以外の堂塔は全て取り壊されてしまいました。その後、廃寺となった旧温泉寺の奥の院であった黄檗宗清涼院が寺籍を継いでいます。境内には資料館「御祖師庵」が設けられ、寺の歴史に関する資料が展示されています。ちょっと見学すると有馬の歴史がわかって面白かったです。

有馬の街は源泉がたくさんあって、湯気が立ち上っています。側溝も温泉が流れているせいか若干赤く色づいています。天神社にある天神源泉の周辺はもう真っ赤になっています。境内に温泉が湧く神社も珍しいでしょうね。

天気が不順で少し雨がぱらつきましたが、何とか持ちこたえました。帰りも神戸電鉄で新開地まで帰りました。ちょっとした小旅行でした。

(そんないい加減な動機でいいんだろうか?)

神戸市の西部から電車で有馬温泉に行くには二通りのコースがあります。

第一は市営地下鉄三宮駅から西神山手線に乗って新神戸そのまま北神急行鉄道で谷上にいって、そこから神戸電鉄で有馬温泉まで。

第二が新開地駅から神戸高速鉄道から神戸電鉄に乗り換えて有馬温泉へ向かうコース。

前者は値段は高いが速達であり、後者は安いが時間がかかります。しかし、後者には「電車が急坂を上っていく」という醍醐味があり、これを捨てるわけには参りません。今回は新開地経由のコースとなりました。

神戸高速の新開地駅ホームから階段を上がると神戸電鉄の新開地駅。古い1000系の鈴蘭台行きが出発を待っていた。その間に、ヒロタのシューアイスを購入。黒大豆を使ったmのと、白桃を使ったものがあったが、黒大豆のほうがおいしい気がする。さて、列車はホームを離れ、湊川へ。新開地が見えそうなぐらいの近さだ。ここでは神戸市営地下鉄と連絡する。湊川駅を出ると列車は地上へ出る。右手に円形校舎のある東山小学校、そして湊川ずい道が見える。列車はこの辺りから急な坂を登り始める。長田駅はそんな急坂の途中にある。さらに列車は登っていく。丸山、鵯越を過ぎ、列車はモーターのうなりをあげ、どんどん登っていく。休止中の菊水山を通過するとようやく登りも終わり、鈴蘭台へ。鈴蘭台は山上に作られた町なのだということが良くわかる。この列車は鈴蘭台止まり。三木方面から来る列車に乗り換えなければならないので、ホームで待つことにしました。

ほどなくして、2000系が登場です。ここからもアップダウンと急カーブの続く鉄路が続きます。谷上では北神急行と連絡。乗り入れている神戸市営地下鉄の列車も見慣れない場所で見るとなんだか違和感大有りです。神鉄六甲を過ぎると、有馬口です。2月の脱線事故を受けて、線路の改良工事が行われています。列車はウッディタウン中央行きなので、またここで乗換え。しばらく待っていると、有馬駅方面から列車がやってきました。列車は1000系のようです。本線から離れ、単線区間に入ってゆきます。うっそうとした森のようなところをゆっくりと走ってゆきます。途中ホームのようなものがありましたが、休止中の駅のようです。そして、トンネルへ。トンネルを抜けると、有馬温泉駅です。

有馬温泉駅は有馬温泉の中心部から少しはなれたところにありますので、しばらく歩かねばなりません。途中、有馬川が見えました。有馬川を過ぎると有馬温泉の繁華街です。バスターミナルへのバスの出入りが激しくてなかなか危険です。またあろうことか、マイカーで来る人もいます。これまた危険。これではおちついて歩くこともままなりません。

バスターミナルを過ぎて左手に曲がると「金の湯」が見えます。ここは公衆浴場でお金を払えば誰でも入浴可能です。鉄道会社のフリー切符にもよく組み込まれています。建物の外には足湯も設置されています。上から階段状になっていて温度が少しずつ違います。湯口はとても熱い!とても入れることは出来ませんでしたが、若いお姉ちゃんたちは平気で長い間入れていました。やっぱりクーラーのかけすぎで冷え症なんでしょうかねえ。さて、足湯で足が軽くなったところで、有馬温泉街の探検です。

まずは一番有名な通りへ。ここは古い家並が続いています。佃煮屋さんや炭酸煎餅のお店が並んでいます。また「有馬筆」と呼ばれる筆を起こすと可愛い豆人形がヒョコリと現れ、寝かせると軸の中に戻るからくりの筆を作っているお店もあります。ちなみにこのからくりは400年前から変わらないそうです。かわいかったので、一本購入。錦糸の模様がきれいで目移りしちゃいました。

昼食はどこにするか迷いましたが、結局は中の坊瑞苑の中にある和食処「猪名野」(いなの)にしました。値段は張りましたが、おいしかったです。特にハモがグッドでした。

細い路地を通っていくと「銀の湯」に着いちゃいました。ここも外湯です。有馬温泉特有の赤い湯ではなく、無色の湯です。六甲山登山からおりてきた人がよく使っているようです。その前を行くと、有馬温泉の源泉の一つ、極楽源泉です。そしてその隣が極楽寺。本尊は阿弥陀如来です。伝承では593年、聖徳太子の開基で、現在の堂宇は1782年に再建されたもの。阪神淡路大震災で庫裏が半壊しましたが、修築中の基礎の下から豊臣秀吉が築造した「湯山御殿」の遺構の一部が発見され、遺構は茶器や瓦などの数多くの出土品とともに神戸市文化財史跡の指定(1997年)を受け、遺構の上に建設された「神戸市立太閤の湯殿館」で1999年より一般公開されています。中を見ましたが、遺構が発掘当時の姿で展示されており、興味深いです。

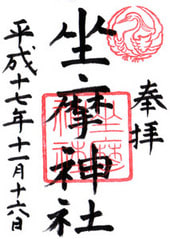

道を挟んで建つのが、念仏寺。本尊は阿弥陀如来。室町時代(1532年)の創建で豊臣秀吉の正室北政所(ねね)の別邸跡である現在地に移転。本堂は有馬温泉郷最古の建築物で江戸時代前期(1712年)の建立だそうです。チャイムを押しましたが返事はなく、ご朱印を頂くのは断念。

少し行くと、温泉寺があります。本尊は薬師如来です。724年、行基により開かれ、鎌倉時代の仁西を中興の祖とします。1576年に火災で全山焼失したが直ちに北政所によって再建された。 その後再び火災にあい、1582年に現在ある薬師堂が建立された。しかし明治時代初めの廃仏毀釈で、1590年に豊臣秀吉が有馬大茶会を開催したとされる阿弥陀堂も含め、薬師堂以外の堂塔は全て取り壊されてしまいました。その後、廃寺となった旧温泉寺の奥の院であった黄檗宗清涼院が寺籍を継いでいます。境内には資料館「御祖師庵」が設けられ、寺の歴史に関する資料が展示されています。ちょっと見学すると有馬の歴史がわかって面白かったです。

有馬の街は源泉がたくさんあって、湯気が立ち上っています。側溝も温泉が流れているせいか若干赤く色づいています。天神社にある天神源泉の周辺はもう真っ赤になっています。境内に温泉が湧く神社も珍しいでしょうね。

天気が不順で少し雨がぱらつきましたが、何とか持ちこたえました。帰りも神戸電鉄で新開地まで帰りました。ちょっとした小旅行でした。