下京区の五条河原町の西北一帯に、多くのお寺が密集する区域がある。以前からこの横を何度も何度も走っていたので気にはなっていたが、今回初めて訪れることにした。

この中にある上徳寺を撮影する目的で行ったが、撮り終えて帰り際、すぐ近くの蓮光寺が目に入って、何か気になってここも撮ることにした。結果は大正解。周囲にはまだまだたくさんのお寺があるが、最初にこの2箇所に入ったというのは、何かここに引きつけられるものがあったのだろうかと思う。

①上徳寺

『上徳寺

塩竈山と号し、浄土宗に属する。

寺伝によれば、慶長八年(一六〇三)に、徳川家康によって、上徳院殿(阿茶の局)が開基と

なり、伝誉蘇生上人を開山に招じて建立した寺といわれる。寺内に泰栄院の宝筐印塔がある。

以後、度重なる災火により、堂宇、塔頭は焼失し、現在の諸堂は明治時代に再建されたものである。

本堂は、宝暦三年(一七五三)建立の永観堂の祖師堂を移築したものである。堂内には、江州矢橋(滋賀県)の鞭崎八幡宮から移したといわれる阿弥陀如来像を安置している。

境内の地蔵堂は、明治四年(一八七一)に再建され、高さ二メートル余の石地蔵を安置している。この地蔵は、「世継地蔵」と呼ばれ、往古から、良い世継ぎが授かる御利益があるとして

遠近の人々の信仰を集めている。

また、境内には、江戸時代の冠句の唱導者・堀内雲鼓(一七二八年没)の句碑及び墓がある。

京都市』 (駒札より)

上徳寺はお寺の規模としては小さい方になるが、狭い境内にも一通りの堂宇が並ぶ。何度も災禍に合っており、いくつかの建物は明治の再建で多くが新しいものである。

境内にはこのような建物と駐車場の確保のために、一般のお寺に比べて緑の木々はかなり少ない。地蔵堂には「世継地蔵」と呼ばれる有名な地蔵があり、安産祈願も含めて多くの人々が訪れる。この日は若い夫婦と中年のおばさんが来ていた。

この世継地蔵だけではなく、境内のあちこちに小さな石地蔵が並べられていた。写真を撮りながらぐるっと回っていると、このお寺が新聞に掲載されたものが貼られていた。そこには本堂に安置されている「阿弥陀如来立像」の記事があった。

その記事はこの阿弥陀如来がかなり古いもので、保存状態も非常によく、京都市の有形登録文化財に指定されたというものだった。これは駒札にも載っているが、色々調べてみると、あくまでも言い伝えではあるが、快慶の作品だとの話がある。ただ決定的な証拠が無いようで、その点については全く触れられていなかった。真相のほどはわからないにしても、快慶の作品であると言う伝承があるということは、全く無関係ではないのかもしれない。

新聞記事の小さな写真に阿弥陀如来像があったが、これだけではさっぱりわからなかった。また、山門・本堂・地蔵堂が京都市の暫定文化財に指定されたばかりだ。実のところ、これを目的に来たのだが、意外な収穫があって非常に良かった。阿弥陀如来立像も是非、公開日には見てみたいと思う。

『阿弥陀如来立像』

「塩竃山(えんそうざん)上徳寺は,「世継(よつぎ)地蔵」で知られる浄土宗の寺院で,徳川家康が側室の阿茶局(あちゃのつぼね)を開基として慶長8年(1603)に建立した。

本像は本尊として,江戸時代の補作と思われる木造観音菩薩立像(もくぞうかんのんぼさつりゅうぞう)・木造勢至菩薩立像(もくぞうせいしぼさつりゅうぞう)の両脇侍とともに安置される。

『塩竈山上徳寺本尊縁起』によると,本像は家康が鞭崎(むちさき)八幡宮(滋賀県草津市矢橋)から招来したものであるという。

近年,エックス線CTスキャン調査により,像内に籠められた経巻状の納入品が確認された。

本像は,通例の阿弥陀如来立像とは異なるいくつかの特徴を具える。すなわち技法においては,螺髪(らほつ)を1粒ずつ金属製の釘で留める点,唇に水晶を貼る点,両足を別材でつくり像底に挿し込む点,像容においては,逆手(さかて)の印相を示す点,衣を通肩(つうけん)につける点である。

最も特徴的な,唇に水晶を貼る,玉唇(ぎょくしん)とも呼ばれる表現は,東京国立博物館・木造菩薩立像(重文),京都・仏性寺(ぶっしょうじ)木造阿弥陀如来立像の2作例が知られるのみである。

螺髪の表現や両足の仕様も含め,これらは平安時代末期から鎌倉時代に見られるようになる,生身(しょうじん)信仰に基づく表現と考えられる。

逆手の印相については,早くは兵庫・浄土寺木造阿弥陀如来立像(国宝)などに見られ,中国・宋代美術受容の一形態として位置づけられている。

通肩の着衣(ちゃくえ)形式は,一連の善光寺式阿弥陀像を思わせるが,衣の表現は,京都・知恩院「絹本著色阿弥陀浄土図」(重文)などの宋代仏画に見る表現に通じ,その影響がうかがわれる。

このように本像は,玉唇の生身仏像であるとともに,さまざまな点で宋代美術の受容がみられる,類例の少ない阿弥陀如来像であり,制作年代も13世紀前半に遡りうる貴重な像である。」

(京都市情報館HPより)

(WEBより)

(WEBより)②蓮光寺

『蓮光寺

智恩院を本山とする浄土宗の寺で、「負別如来」と呼ばれる本尊の阿弥陀如来と地蔵堂に安

置される「駒止地蔵」で知られている。

本堂に祀られる本尊は、鎌倉時代を代表する仏師,快慶の作と伝えられる。その昔、快慶が東国の僧の求めに応じて阿弥陀如来を作った際、あまりの尊い出来映えに自ら護持したいという

気持ちを止められず、僧の後を追いかけた。山科の辺りで僧に追いつき懇願すると、僧も大い

に感銘し、箱を開いたところ、仏像が二体に分かれていたという。二人は感涙し、それぞれ一

体を背負って東西に別れたと伝えられる。この本尊はその一体であるといわれ、「負別山」と

いう山号もこれにちなんだものである。僧が持ち帰ったもう一体の仏像は、「笈分如来」と称

され、仙台市泉区にある阿弥陀堂に安置されている。

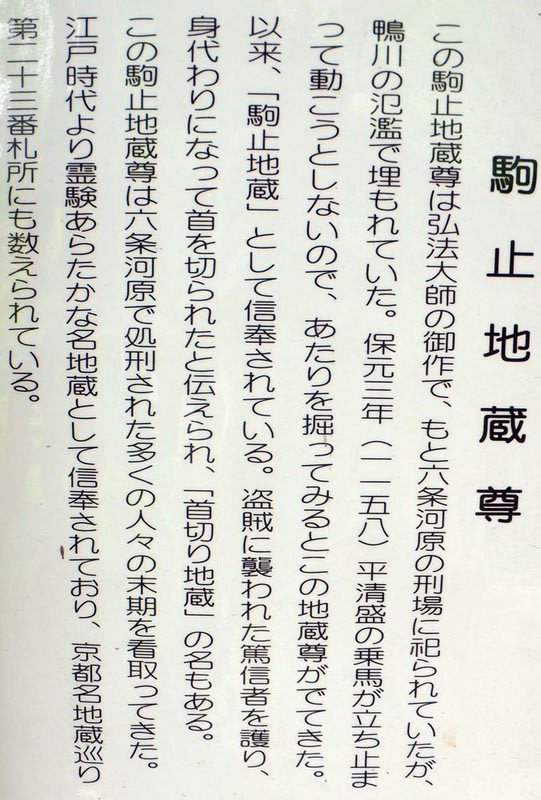

駒止地蔵は弘法大師(空海)の作といわれ、もとは六条河原の処刑場に祀られていたと伝えら

れる。鴨川の氾濫で埋もれていたが、平清盛が乗る駒(馬)が六条河原に差し掛かったとさ、急に馬が動かなくなり、その場所を掘ってみると、この地蔵が出てきたことからその名が付いたという。

境内には、関ヶ原の合戦や大坂夏の陣で活躍した武将、長曽我部盛親の墓がある。

京都市』 (駒札より)

山門の横に小さな駐車場があり、思わずそこに駐めた。

山門をくぐると狭い境内に多くの緑の木々が目に入り、趣がある。本堂や社務所などはかなり新しいもので、近年に再建されたものだ。一通り写真を撮って回る。

地蔵堂にある「駒止地蔵」は弘法大師の作と言われ、格子窓から覗くとその姿がよく見える。すぐ近くを流れる鴨川にはその昔、公開処刑場があり、三条河原から七条河原辺りにかけて多くの罪人や謀反人がこの河原で斬首された。それらの人々を見守るためにこのような地蔵が置かれたようだ。

以前に紹介した三条河原町のお寺にも、これにまつわる地蔵が置かれていた。そういった意味では江戸時代というのは、華やかというだけでなく、場所によってはかなり無残な景色があったことになる。

写真を撮り終えて社務所を除くとお守りが置いてあったので、購入すべく呼び鈴を押すと、住職の奥様らしき人が出てきて少し話をした。

山門の横にあった駒札に、このお寺の阿弥陀如来像が快慶作という風にあったので、その件を尋ねてみた。

快慶作であれば、少なくともを重要文化財であっても不思議ではない。話によると以前、文化庁からそのような話があったと言う。しかし当時この連光寺は、奥様いわく、貧乏寺であって重要文化財に指定されると、その保存のために多額の金銭がかかるため辞退したと言う。それ以来しばらく話はなかったが、ある時大学の先生がやってきて、この阿弥陀如来を詳しく調査したいとのことで応じたのだが、この阿弥陀如来が大きさの割には極めて重くて結局、調査を諦めたと言う。

大学の先生は、おそらくこの仏像の内部に大量の古文書や様々な物が詰められているんだろうと言われていたらしい。それはそれできちっと調査すれば大発見の可能性もある話だ。

また去年、奈良国立博物館で開催された快慶展への出品を申し出たが、先方からは特に返事はなかったらしい。このようなものが何の文化財指定も受けずに存在しているというのも、非常に不思議な気がする。そして先の上徳寺の阿弥陀如来立像も快慶作と伝えられている。何かい因縁めいたものを感じざるを得なかった。

(WEBより)

(WEBより)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます