柿本人麻呂の終焉の地については大和・近江・石見の諸説があります。

石見地方でも美郷町湯抱・江津・浜田・益田の各地に諸説があります。

前回、益田の鴨島説をとなえた、哲学者の梅原猛氏の説を紹介しました。

今回は、斎藤茂吉の湯抱説と蓮沼徳治郎氏の八上説を取り上げます。

邑智郡美郷町

邑智郡美郷町湯抱が人麻呂の終焉の地と考えたのは、歌人であった斉藤茂吉です。

斎藤茂吉は次の歌から終焉の地を探しました。

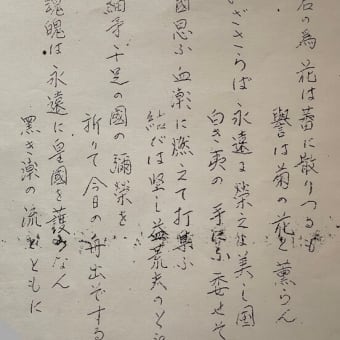

柿本人麻呂が死に臨んで作った歌

・鳴山の岩根しまける われとかも 知らにと妹が待ちつつあらむ (巻二・223)

柿本人麻呂の死を知って、妻依羅娘子が作った歌

・今日今日とわが待つ君は石川の貝に(一に云ふ、谷に) 走りて ありといはずやも (巻二・224) 注)「一に云ふ」:或いは

・ただ 直逢いは 逢ひかつましじ 石川に 雲立ち浸れ見つつ偲ばむ (巻二・225)

この歌の内容から、人麻呂はこの石見の国のどこかで亡くなっていることになります。

場所の 決め手になるのが、歌の中の「鴨山」だともいわれ ています。

また、妻の歌も題詞どおりにうけとめると、人麻呂の臨終の場所とかなり離れた場所のようです。

斎藤茂吉氏は、 このように考え、また、雲が立ち渡るような雄大な石川は、石見では、江の川しかないと考えたようです。

斎藤茂吉は依羅娘子の住む江津あたりから、江の川の川筋を探って、この地域を何度となく、訪ねています。

そして、とうとう昭和十二年、邑智町湯抱温泉に ある鴨山の地を人麻呂さんの臨終の地としたのです。

なぜ、人麻呂はこのような中国山地の奥深い地へ分け行って来たのかというと、斎藤茂吉は次のように考えました。

古代からこの辺りは、砂鉄作業やタタラ製鉄の盛んな土地柄だったのだろうと推測されており、 地名にも「釜」や「鍛治屋」などのつく名が今もたくさん残っていることや、石見 全体が古代より産鉄が盛んであったと考えられています。そこで柿本人麻呂は役人として、これらの事業の視察監督の任に当っていただろうと考えたのです。

そしてなぜ、ここでなくなったのかということですが、それは『続日本紀』の慶雲四年(707年)の記事から考えました。その記事には「天下疫飢、詔加賑値、但丹波、出雲、石見三國尤甚」つまり、全国的に広がった伝染病は、 石見で最もひどく、労働者の集合する土地ではたくさんの死者が出たと言うのです。

人麻呂もこの地で伝染病に罹り、亡くなったということです。

国道375号線の湯抱温泉の入り口に斎藤茂吉鴨山記念館があります。

斎藤茂吉鴨山記念館

開館日:水・日・祝日 営業時間AM9時~PM16時30分

邑智郡邑南町

平成4年(1992年)に蓮沼徳治郎氏が「人麻呂渡し」という本を書かれ、その中で「柿本人麻呂の終焉の地は邑南町の八上である」との説をとなえました。

蓮沼氏は明治41年の生まれで、昭和7年に早稲田大学文学部を卒業後、昭和27年から京都府立城南高校の国語教師として勤務、昭和50年に退職された方です。

蓮沼氏がこの考えに辿り着いたきっかけは、人麻呂が江ノ川の西側から東側に渡った地点にある道標を見た時から、だそうです。

その道標には「柿本人麻呂が上来の途此処で江川を渡ったと昔から伝えられている」と記されていました。

これを見て蓮沼氏は山陰道を行くつもりなら、高角山を降りた後、何故人麻呂が江西駅(現在の江津)を目指さずに、ここで江川を渡ったのかを考えました。

そして蓮沼氏はこの道標に記載されている「上来」の意味を考え、「上来」とは刑を執行するための行程と考えました。

その結果、出した結論は、人麻呂は刑の執行のために「国府であった恵良→高角山→人麻呂渡し→谷住郷→三原→坂本→渡田→牛の市→中野→八上」まで旅し、八上の鴨山で処刑された、ということでした。

邑南町八上には今も鴨山と名付けられる山があります。

また、矢上から江川に注ぐ支流の濁川は古来石川とも呼ばれ「屋上の山」として一連の八上の山が周辺に聳え立っているので、この場所が人麻呂の終焉の地と考えても、根拠のないことではありません。

<八上の鴨山>

さらに、蓮沼氏は、人麻呂は大和生まれの大和育ちで、妻の依羅娘子も大和出身の氏女であった、と考えました。

そして氏は、当時は流罪が確定したら、妻妾を同伴しなければならないという律令条文があり、人麻呂の流刑に依羅娘子も石見に同伴したものと考えました。

それで、石見に来たのは処刑されるために来ただけであり、石見には10日前後の滞在しかなかったので、浜田も益田も人麻呂とは全く関係がなかった。

と述べられています。

しかし、この説には少し疑問があります。

というのも、人麻呂が詠んだ歌の中に次の歌がります。

「君がため 浮沼の池の、麦摘むと、我が染めし袖、濡れにけるかも」

この中の「浮沼の池」は、三瓶山の西麓にある、浮布の池と解釈されています。

これが本当なら、蓮沼氏の説とは少し矛盾する気がします。

柿本人麻呂は「万葉集」の歌以外に資料がなく、歌から類推するしかないようです。

また、この歌が一首なら、解釈の違いは大きくはないでしょうが、資料とすべき歌がたくさんあるため、様々な解釈が出てくると思います。

どの説が正しいかは、もはや決められないのではないかと思います。

人麻呂の謎解きは、これからもずーっと続きそうです。

<完>

[ 故郷の風景 目次 ]