67.連隊戦友会(続き4)

67.8.記念碑の建立

(以下、記述の「水上特攻設備のその後」と重複する部分あり)

第四戦隊の駐屯地は平良市街地にあった。

かつては荷川取公園の方から海岸に向けて小川が流れていた。

(現在その小川に沿って荷川取公園に通じる遊歩道がある)

その小川の畔に第四戦隊の駐屯地がありその近くに㋹の秘匿壕を設けていた。

現在、荷川取漁港入口から荷取川公園方向に凡そ100mくらい行くと、その駐屯地跡に石碑が建っており、説明碑もある。

67.8.1.第四戦隊駐屯記念碑の除幕式

記念碑の除幕式は平成10年11月11日に行われた。

式典には元戦隊長金子昌功以下元戦隊員(10名)、伊志嶺平良市長他現地関係者が多数参列した。

除幕式当日は幸い好天に恵まれ、式場である荷川取旧戦隊本部洞窟前の遊歩道予定敷地の一角に天幕とともに紅白の幕が張られた。

式典は先ず金子元戦隊長と赤嶺平良市助役の手で碑の除幕を行い、次いで祥雲寺の住職岡本恵昭師により開眼供養が行われた。

これは市の文化財保護委員でもある岡本住職の説明によると、この碑を単なる駐屯碑として考えず、先の大戦の歴史の証人としての文化財として認めるとともに、戦没した隊員の慰霊碑としても位置づけ将来とも安易な取扱いをすることは許されないという保障を確認すると

という意味をもっていた。

式典終了後、参加者一同は祥雲寺に赴き5年前に奉納した戦没隊員の慰霊の象徴である釈迦如来像を拝礼し香華を手向けた。

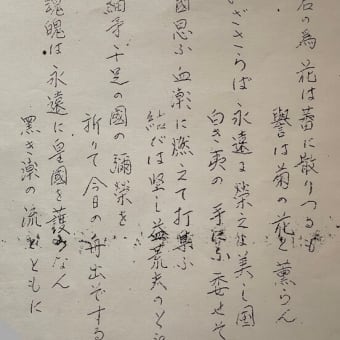

碑文

表

元陸軍海上挺進第四戦隊駐屯地跡

裏

昭和十九年秋大本営は連合軍が南西諸島を攻撃する算大なりと判断し陸軍海 上挺進戦隊(通称水上特攻隊)を同方面に配置することを決定した。この部 隊は長さ約六米幅約二米の木製人乗りのモーターボートに二百五十kGの 爆雷を装着、敵艦船に体当たり攻撃を行うことを目的に個戦隊百四名舟艇 百年で編成された。宮古島配備の第四戦隊は海上輸送中多くの犠牲者を出し つつ昭和二十年一月、戦隊長陸軍少佐金子昌功以下の隊員が上陸、以後終戦 までこの付近一帯の海岸に掘られた洞窟に舟艇と共に駐屯した。

平成十年十月

元陸軍海上挺進第四戦隊有志之を建つ

この式典は宮古毎日新聞、宮古新報及び琉球新報などで報道された。

67.8.2.駐屯記念碑について

この式典で撮影された記念碑を見て、あることに気がついた。

それは、筆者が令和2年(2020年)10月1日に現地で撮影した記念碑と高さが異なっていることである。

<写真−1>が平成10年(1998年)10月12日(除幕式の翌日)に撮影された「駐屯地跡」

<写真−2>が筆者が撮影した記念碑である。

筆者が撮影した記念碑の高さは、1.2mぐらいであった。

ところが、式典の報道がされた新聞に載っている記念碑は、新聞記事によると、1.82mであり、また周りの人の背丈から見ても1.8mくらいはある。

<写真−1>

<写真−2>

筆者が撮影した記念碑の横の説明碑には、平成12年3月設置と記載されていた。

恐らく、平成10年11月に記念碑を建立したときは、写真(式典を撮した)から推察するに遊歩道は出来ていない。

その後、遊歩道を造る時に障害になったため、一旦撤去して再度設置したのではないかと思われるが、確証はない。

筆者が訪れた時は、この記念碑は道路のすぐ脇にひっそりとたっており、注意しないと通り過ぎてしまいそうであった。

ただ、筆者が訪れた、戦跡「海軍特攻艇格納壕」や「大浜の特攻艇秘匿壕群」などに比べると、見つけやすいと思った。

現在これ以外にも宮古島には、海軍や㋹第三十戦隊の秘匿壕跡地の標識がある。

67.8.3.海軍特攻艇格納壕

この格納壕は宮古島海中公園展望台に隣接している。

説明碑の後ろが壕であるが、草木が生い茂っており、進めなかった。

<海軍特攻艇格納壕>

67.8.4.海上挺進第三十戦隊の秘匿壕

この秘匿壕は伊良部大橋の手前(宮古島側)に位置している。

説明碑の裏が秘匿壕である。

草を分けて中に入ると写真のような洞窟になっていた。

<大浜の特攻艇秘匿壕群>

大浜の特攻艇秘匿壕は、陸軍海上挺進隊第三十戦隊が使用する予定の秘匿壕であった。

三十連隊は、江田島の幸の浦での訓練を終え、宮古島に向けて出発したのは昭和二十年の2月に入ってからであった。

2月28日に鹿児島港を出発したが、3月1日海上で延べ239機に及ぶ米軍艦上機の攻撃を受け、輸送船は全て沈没し、戦隊の下士官16名が戦死した。

このため、進航は不能となり、32軍司令官の命により3月9日帰航の途につき、宮古島には行くことはできなかった。

したがって、この秘匿壕は使用されなかった壕である。

<続く>