69.山中鹿之介

戦国時代に活躍した「山中鹿之助」は、「山中幸盛」の通称である。

尼子家再興のために尽力し、「毛利元就」の山陰地方侵略に対して、勇猛に対抗した。

しかしその願いがかなわぬまま、悲劇の最期を遂げてしまった。

忠誠心が強い山中鹿之助の生涯は、江戸時代から明治時代にかけて、講釈場で人気を博している。

大富豪鴻池

鹿之介の長男幸元は生き延びて、後に商人となって鴻池新右衛門と名前も改めた。

この鴻池新右衛門は両替商で大富豪「鴻池家」の始祖である。

幸元は山中家の本家にあたる別所氏の家臣・黒田幸隆の養子となった。

しかし黒田幸隆は豊臣秀吉によって滅ぼされ9歳で流浪の身となった。

その後、大伯父である山中信直(鹿之介の伯父)を頼って伊丹へ落ちのび、養育されたという。

幸元は伊丹の地で酒造業を始め、その事業は発展し拡大した。

そして商号を鴻池屋としたのである。

<山中鹿之介行盛銅像 月山富田城跡>

69.1.戦国末期の石見

大内氏の石見征服の時代を終焉させた毛利元就は、宿敵尼子氏を石見から駆逐し、ついに永禄9年(1566年)11月28日富田城の尼子倫久を降服させた。

毛利元就は、名実共に中国の雄としての地位を獲得したのである。

ついで九州において大友宗麟と戦うことになる。

永禄11年(1568年)11月に毛利方吉川、 小早川の両軍は大友氏を追って西下した。

小笠原長雄、佐和隆秀、同興連、 羽根正忠、 出羽実祐、岡本大蔵大輔のほか都濃、 周布、 久利、刺賀、都治氏等が従軍遠征した。

毛利の主力を九州攻めに向けている隙を狙って、尼子再興に立ち上がった男がいた。

それが、尼子氏の家臣であった山中行盛、通称鹿之介である。

鹿之介は出雲国富田庄(現在の島根県安来市)に生まれたとされる。

宇多源氏の流れを汲む佐々木氏(京極氏)の支流で、尼子氏の一門衆である。

尼子清定の弟である山中幸久を祖とし、幸盛はこの幸久の4代後裔である。

富田城を奪回し山陰の覇者となり、尼子氏が最も繁栄させた尼子経久を支えたのが、鹿之介の祖父山中勝重である。

69.2.尼子の再興計画

毛利が、九州攻撃に主力を投入して抗争している時、 尼子の再興計画も火急的に進められるようになった。

その中心となったのが山中行盛、通称鹿之介である。

永禄9年尼子氏が滅亡すると、山中鹿之介は牢人となり、尼子の復興を目指し各地を巡った。永禄9年 - 同11年の間(1566年 - 1568年)の幸盛の足取りは定かでない。

隠匿太平記などの諸説によれば、武田氏(武田信玄)・長尾氏(上杉謙信)・北条氏(北条氏康)などの軍法をうかがい、越前国の朝倉氏の家風を尋ね、その後、京に上ったとされる。

69.2.1.尼子再興軍の結成

永禄11年(1568年)毛利が九州攻めに力をとられている隙を狙って、山中鹿之介らは雲州を突き尼子の再興を計画した。

その大将として、京都の東福寺で僧をしていた尼子誠久の五男勝久を還俗させ擁立した。

そして、各地から集結した尼子遺臣62人が供をして密かに隠岐国に渡り尼子家再興の機会をうかがった。

永禄12年4月(1569年5月)、毛利元就が大友氏を攻撃するため北九州へ軍を派遣すると、挙兵の機会をうかがっていた鹿之介たちは、先ず但馬国に馳せ下って、垣屋播磨守を頼み、奈佐日本助の海賊船に取り乗って、63名の士、雑兵併せて二百余人が、永禄12年5月先ず隠岐島に渡り、次の出雲侵攻の準備をすることにした。

隠岐へ渡った勝久一行らは領主・隠岐為清に歓迎され、為清は、わざわざ原田の勝山に城を築いて勝久を迎え入れたという。

これら一連の尼子再興軍の動きは、遠く離れた長門国や豊後国へも噂となって流れていった。

元就も即座に山陰地方の防備を強化するだけの戦力的余裕はなかった。元就は、山陰地方の城番等にこれらの一揆に注意するよう書状で伝えるだけに留め、引き続き長府に在陣し大友氏の討伐に力を注ぐこととなる。

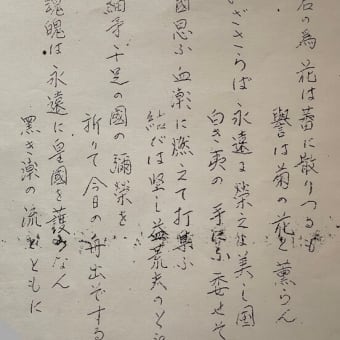

隠徳太平記

巻43 尼子勝久入雲州付松永霜事

先年尼子義久が毛利元就によって降参させられた時、山中鹿之介を始め諸士悉く国を追い出され、漂流牢洛(落ちぶれて放浪する)の身となった。

先年尼子義久、毛利元就の為に降旛(旗を降ろす:降参する)を樹てられし時、山中鹿之介を始め諸士悉く国中を追い出され、漂流牢洛(落ちぶれて放浪する)の身と成りしかば、皆京師(みやこ)に上て親しみを尋ね、縁を求めて尺蠖(尺取り虫)の屈に心身を苦め、一度は雄飛の時を迎へんとす。

扨(さて)各時々内寄りして世論を凝らし、時俗を評しけるが、鹿之介は曰く、伍員(春秋時代の中国の政治家・軍人で、字は子胥)は呉に仕て楚の平王の屍に鞭打ちて父の仇を報じ、長良は漢に臣として、秦の胡亥を降して、韓の怨みを復す。

その主を得、その蔭を択ぶ時は、遂に以て讐を復すの志を立つ。

抑(そもそも)今天下諸将の中於いて、何か武門の棟梁となるべきや。

その器を窺い試みて後、智計勇威(知謀があって勇ましい)の勝りたらん大将を頼まずば、本国に帰入の功速やかなるべからずとて、山中鹿之介幸盛、吉田八郎左衛門義金、真木宗右衛門高統、は巡礼の姿に様を変え、打ち連れて、東国に赴き、武田、長尾、北条家などの軍法の手風(てぶり:ならわし)を窺い、それより越前に立ち寄り、朝倉の家風を尋ね聞き、又都へぞ上りける。

かかりける所に、吉川、小早川、九州に馳せ下りて豊築を切り取らんとする由を聞いて、鹿之介等、これを天の与うる所の時節なり、定めて大友多勢を以て打ち出つべき間、所所の対陣に勝敗の期を知るべからず。

元就は老衰也、輝元は若年なれば国に在りと云うとも恐るるに足らず、この時を得て本国出雲に切り入らんに。

朽ちたるを折り捨てたるを拾うより易すかるべしとて、犇(ひしひし)と思い立ち京都にして諸家の牢人を招き集め、千計万方、旦昏(朝夕)に心魂を労しけり。

ここに横道兵庫助、同弟権允は近年松永弾正少弼が所に寄居しけるに、山中鹿之介、立原源太兵衛が許より然々の由を告げて急ぎ京都に馳せ上るべとぞ促しける。

横道兄弟悦びに堪えずやがてこの由を訴えて、松永霜薹(弾正)に身の暇(いとま)を乞はんとす。

抑、霜薹はその頃、天下無双の弓取也。

(中略)

去るほどに山中鹿之介、立原源太兵衛、真木宗右衛門、同與一、吉田八郎座左衛門、同三郎左衛門、横道兵庫助、同権允、牛尾弾正忠、同大炊助、三刀屋蔵人、遠藤甚九郎等の者供京都に馳せ集まりて、月夜僉議(せんぎ)の心を砕きけるが、如斯(かくのごとく)碌々(ろくろく:役に立たない)たる諸牢人のみ集まりおいて、たいそうの官無くんば、誰か魁首となって成敗の軍政を行うべきと、評議しけるが、ここに先年新宮党の人々晴久の為に生害(自殺・自害)せられ給いし時、尼子式部大輔の三男二歳なりしを、乳母懐中に抱きて遁れ出で、備後国へ越え、徳分寺の僧を頼みて隠し置き、漸く成人せられしが、如斯毛利の領国に居たらんは、始終事行くべからずとて、洛陽に上り、東福寺に在って見性成仏の適意に心を凝らし、風雲雪月の詩景び眼を歓ばしめらる。

天性大機にして仁愛も亦深かりければ、是ぞ幸い大将の器なるとて、衆議一同して云々の由を通ず。

この僧この由を聞いて吾も一度毛利家を亡し、尼子の廃国を興さん事、起居の間も忘れざりしなり。

光武(中国の後漢時代の皇帝)赤眉(赤眉の乱:農民反乱、山東で蜂起し一時は長安を占領したが、豪族をまとめた後漢の光武帝に鎮圧された)誅して、漢家を起こし、義経が鞍馬寺を出で、平家を亡せし吉例をこそ継んずれと、大きに悦喜し給へば、山中、立原等やがて東福寺の僧侶に訴えて還俗せさせ申し、尼子孫四郎勝久とぞ称しける。

この人再び尼子の大将と仰がるべき器量を天然として備えけるにや。

力量、早業、人を超えたり。

頗るその薀、奥を極めたる剣術の輩と雖もその太刀を中に蹴落とし、素手にして之を捕える。

又二人三人打って懸かるをば、畳を引き上げて之を防ぎ満坐数百畳を敷き、或いは五畳、三畳の小座敷たりと雖も、畳の下を掻い潜りて、恰も電光の如く蜻蜓(ヤンマ)に似たり。

前後左右に変遷として虚に出で、不意を打つ事、九郎判官の、僧正が答えにて、太郎次郎の天狗に伝授せられし秘術もこのほかには出つべからず、飛んで高きを超え、横に塀を走る、真に韓果(中国の西魏・北周の軍人)が著翅(昆虫の羽)の名を負い李廣(前漢の将軍)が飛将(行動が素早く、勇敢な将兵)の迹を遂つべし。

これによって諸士その将を得たり。

尼子の中興秋(とき)至れりと大いに悦び眉を開き、近きは見、遠きは聞きて蟻の如く集まり、雲の如く起こる。

斯くて勝久を大将として、山中鹿之助幸盛、立原源太兵衛久網、横道兵庫助政光、同権充高宗、真木宗右衛門、吉田三郎左衛門、同八郎左衛門、川添右京亮、同三郎左衛門、同次郎左衛門、目黒助次郎、米原助十郎、月坂助太郎、力石九郎兵衛、平野加兵衛、同源助、卯山彌次郎、三吉五郎左衛門、同甚次郎、小林勘助、青砥助次郎、日野又五郎、大塚彌三郎、大野平兵衛、日野助五郎、大塚彌三郎、大野平兵衛、日野助五郎、福山内蔵允、中井與次郎、片桐治部丞、江美源内左衛門などを先として、泛々(通り一編のことは)は記すに及ばず、先ず但馬国に馳せ下って、垣屋播磨守を頼み、奈佐日本助が海賊船に取り乗って、名字の士六十三、雑兵併せて二百余人、永禄十二年五月先ず隠岐島に渡りぬ。

隠岐の隠岐守為清は一族と云い、旧交と云い、尼子の中興この時也と悦びて、先祖京極蔵人以来の家城、東郷の宮田の城へぞ招き入れる。

(以下略)

<続く>