70.豊臣秀吉(続き3)

70.5.遠征準備

天正18年(1590年)11月7日に朝鮮通信使と引見すると明遠征準備を始動した。

天正19年1月20日、秀吉は常陸以西、四国、九州、日本海の海沿い諸国大名に号令を発して、10万石に付き大船2艘を準備するように命じた。

同年末にかけて軍用軍資金として通貨を大量に生産させた。

金貨は花紋があるため太閤花降金と称し、銀貨は花降銀とも石見銀とも呼ばれた。

糧米は48万人分が集積され、秣も相応に準備された。各地の街道や橋の整備修復も命じられた。

70.5.1.名護屋城築造

天正19年8月、秀吉は翌年春に出兵を決意し、肥前名護屋に築城し前線基地とすることを決めた。

9月に諸将に出征準備を命じ、10月には名護屋築城を開始した。

築城に際し、縄張りを黒田孝高、そして黒田長政、加藤清正、小西行長、寺沢広高らが普請奉行となり、九州の諸大名を中心に動員し、突貫工事で8か月後の文禄元年(1592年)3月に完成した。

規模は当時の城郭では大坂城に次ぐ広壮なものであった。

天正19年12月27日には秀吉は関白職を内大臣豊臣秀次に譲って、自らは太閤と称して外征に専心するようになった。

天正20年3月15日、軍役の動員が命じられ、諸国大名で四国・九州は1万石に付き600人、中国・紀伊は500人、五畿内は400人、近江・尾張・美濃・伊勢の四ヶ国は350人、遠江・三河・駿河・伊豆までは300人でそれより東は200人、若狭以北・能登は300人、越後・出羽は200人と定めて、12月までに大坂に集結せよと号令された。

名護屋城

名護屋城は波戸岬の丘陵(標高約90メートルほど)を中心に170,000平方メートルにわたり築かれた平山城の陣城である。

五重天守や御殿が建てられ、周囲約3キロメートル内に120ヵ所ほどの陣屋がおかれた。

城の周囲には城下町が築かれ、最盛期には人口10万人を超えるほど繁栄した。

<名護屋城跡地と諸大名の陣屋跡地>

<本丸跡地>

<名護屋城博物館にて>

70.6.文禄の役

宇喜多秀家を総大将に、毛利輝元・小西行長・加藤清正・福島正則・長宗我部元親・石田三成・大谷吉継らそうそうたる武将が集結した。

約15万人の兵を動員し、約50万丁もの火縄銃、最新の大砲も装備した明にも負けない軍事力で朝鮮へと出兵した。

秀吉は3月26日早朝、御所に参内して後陽成天皇に朝鮮出兵を上奏して、京を出立し、4月25日名護屋に到着した。

朝鮮渡海

その間、4月12日、日本軍の一番隊の宗義智と小西行長らは700艘の大小軍船で対馬・大浦を出発し、午後2時過ぎに釜山に上陸した。

翌日釜山鎮攻略し、14日には慶尚道東萊城を攻略、17日に密陽府攻略、清道・大邱・仁同の諸城降服させた。

この日には二番隊(加藤清正・鍋島直茂ら)釜山上陸、つづいて三番隊(黒田長政・大友義統ら)、四番隊(島津義弘ら)も上陸、慶尚道金海城を攻略した。

この日五番隊(福島正則・蜂須賀家政・長曽我部元親ら)、六番隊(小早川隆景・同秀包ら)、七番隊(毛利輝元)が一度に釜山入港、八番隊(宇喜田秀家)は対馬に、九番隊(羽柴秀隊・細川忠奥ら)は壱岐に待機していた。

石見の小笠原長親(*1)は毛利軍(毛利秀元統率)吉川広家に属して渡海しつつあったが、わが家の神西移封については知る由もなかった。

(*1)第15代石見小笠原氏当主の長旌の弟元枝の子三七で、長旌の娘(千代姫)と婚姻し後に長親と名乗った。

25日、秀吉は名護屋に到着する。

釜山に上陸した小西・宗ら第一軍は破竹の勢いで進撃し、5月2日には加藤清正・鍋島直茂らの第二軍とともに首都漢城を占領した。

<文禄の役『釜山鎮殉節図』>

さらに小西・加藤らの第一軍・第二軍に黒田長政らの第三軍を加えた日本軍は、5月27日から28日にかけて臨津江を渡り、開城を落として、平壌を目指した。

6月16日には小西行長・宗義智・黒田長政が平壌を占領した。

一方加藤清正は咸鏡道北部から満州へと軍を進め女真族の城を攻撃した。

この侵攻は明への進攻ルートを探す目的があったと、云われている。

加藤清正は豊臣秀吉に「オランカイ(女真族)は朝鮮の倍ほどの広さで、これを通って明に入るにはモンゴルも通らねばならないので無理である」「オランカイは畑地ばかりで雑穀しかとれず、兵糧米が手に入る見込みはない」「オランカイには日本の守護のような統治者がおらず、伊賀者・甲賀者のように砦を構え、まるで一揆国のようである」と報告している。

この侵攻を受けて、女真族の首長であるヌルハチ(後金(後の清)の初代ハーン。清の実質的な初代皇帝とされる)は明と朝鮮に支援を申し出た。

しかし、両国ともこれを断った。

特に朝鮮は北方の「野蛮人」の助けを借りるのは不名誉なことだと考えたといわれている。

明軍の参戦

この秀吉軍の前に立ちはだかったのが朝鮮の民衆たちによる義兵と朝鮮の武将・李舜臣率いる水軍だった。

義兵達は、日本軍の伸び切った補給線を寸断していった。

李舜臣は朝鮮の水軍は船体を鉄板でおおい、亀の甲羅のような屋根と大砲を装備した亀甲船で反撃にでて、日本からの補給ルートを撹乱した。

こうして日本軍は兵力や物資の不足に陥っていった。

さらに中国の明軍も加わったことで、戦局は五分五分となっていった。

また、朝鮮の日本軍への命令は日本から行く為にタイムリーな命令とならず、指揮系統も混乱していった。

秀吉は朝鮮渡航をしようとしたが、側近に止められたり。後陽成天皇の「渡海諭止の勅書」を受け断念している。

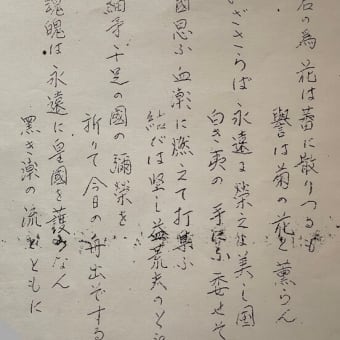

<重要文化財 後陽成天皇宸翰御消息>

後陽成天皇(1571~1617年)が文禄元年(1592年)、朝鮮半島への自らの出兵を強行しようとした豊臣秀吉を諫めた散らし書きの消息。

渡海を思いとどまるよう、年若き天皇が秀吉を諭すような文句がちりばめられている。

文禄2年(1593年)1月25日、明軍と日本の斥候軍が接触し、翌26日未明、立花宗茂隊2000兵が進軍開始した。

午前6時から11時までの激戦を経て、通報を受けた宇喜多秀家が指揮する日本軍2万が漢城郊外の碧蹄館で、一大決戦となり日本軍が勝利した(碧蹄館の戦い)。

この戦いで明軍は大きな損失をだし、総司令官・李如松は危うく討ち死に寸前まで追い込まれたが、平壌まで退却した。

李如松の麾下の親衛隊の内、李有升ら勇士80人余りも戦死した。

この戦いの敗北によって李如松は戦意を喪失して明軍の勢いはそがれ、武力による日本軍撃退方針を諦めて講和交渉へと転換することになった。

文禄2年(1593年)3月、漢城の日本軍の食料貯蔵庫であった龍山の倉庫を明軍に焼かれ 、窮した日本軍は講和交渉を開始した。

これを受けて明軍も再び沈惟敬を派遣、小西・加藤の三者で会談を行い、4月に次の条件で合意した。

1.日本軍は朝鮮王子とその従者を返還する

2.日本軍は釜山まで後退

3.明軍は開城まで後退

4.明から日本に使節を派遣する

明側では宋応昌・沈惟敬が共謀し、部下の謝用梓と徐一貫を皇帝からの勅使に偽装して日本に派遣することにした。

一方、日本の秀吉には、この勅使は「侘び言」を伝える者だと報告されていた。

この講和交渉は日本と明との間で行われ、朝鮮は交渉の場から外された。朝鮮側は国王以下一貫して講和に反対していたが、明軍は朝鮮の立場を一切無視して日本側との交渉を始めた。

5月8日、小西行長と石田三成・増田長盛・大谷吉継の三奉行は明勅使と共に日本へ出発した。

5月15日、明勅使は名護屋で秀吉と会見。秀吉は以下の7つの条件を提示した。

1.明の皇女を天皇の妃として送ること

2.勘合貿易を復活させること

3.日本と明、双方の大臣が誓紙をとりかわすこと

4.朝鮮八道のうち南の四道を日本に割譲し、他の四道および漢城を朝鮮に返還すること

5.朝鮮王子および家老を1、2名、日本に人質として差し出すこと

6.捕虜にした朝鮮王子2人は沈惟敬を通じて朝鮮に返還すること

7.朝鮮の重臣たちに、今後日本に背かないことを誓約させること

石田・小西らは、本国には書き直して報告すればよいと進言。

6月28日に小西行長の家臣内藤如安を答礼使として北京へ派遣することとした。

7月中旬、釜山に戻ってきた勅使に朝鮮の二王子が引き渡された。

一方、明へ向かった内藤如安に明の宋応昌は秀吉の「降伏」を示す文書が必要だと主張した。

小西行長は「関白降表」を偽作して内藤に託し、内藤は翌1594年(文禄3年)の12月に北京に到着した。

偽書では、日本は明の臣民になろうとしており、朝鮮を通じてその旨を明に伝えようとしたが朝鮮が拒否したため戦となった、という朝鮮側を非難していた。

そして日本を冊封体制に入れてもらい、秀吉を藩王として認めればこれから貢物を送る、勘合貿易を許してもらいたい、といった内容であった。

これに対し明側は、冊封体制に入ることは許可したものの、勘合貿易は認めないとして秀吉に使者を派遣した。

文禄5年(1596年)9月、秀吉は明の正式な使者と謁見した。

ここで小西行長と沈惟敬の嘘が明らかになった。

秀吉は自分の要求が全く受け入れられないばかりか、使者から称号を授けられる、つまり日本が明の臣下になることに激怒した。

秀吉は明を征服しようと再度朝鮮に出兵することを決定した。

沈惟敬は帰国後死罪となり、行長も切腹させられるところを石田三成のとりなしで一命をとりとめた。

こうして朝鮮での戦いは次の慶長の役へと続いていくのである。

<続く>