ターミネーターの新作、主人公はメキシコ人(演じる女優はコロンビア出身)。襲ってくる気持ち悪い分離型ロボットもメキシコ系の役者が演じてスペイン語を話す。第一作の主演ふたりが嫌みなく枯れたほどよい感じのジジババぶりを見せてくれたが、それよりも主人公を守りぬくサイボーグ役のマッケンジー・デイヴィスさんが美しすぎて。『ブレードランナー2049』でもサイボーグでした。自分が男のような体格をしたなんとなくニュートラルな女に生理的に惹かれるらしい、ということを半世紀かけてようやく知った昨日。

さて、グアダラハラ国際ブックフェア、版権ビジネスがほうぼうで。いっぽう巨大なブースを構えてその存在感をアピールする二つのグループがある。まずはプラネタ・グループ。もとは1949年にバルセロナで誕生した出版社だった。1980年代から拡張しはじめ、セッシュ・バラル、エスパサ・カルペ、エメセー、アリエル、トゥスケッツ等有力出版社を次々傘下に収め、ディズニーやマーベルコミックのスペイン語圏における版権も独占、近年はテレビやオンラインビジネスにも触手を伸ばすなど、スペイン語圏における書物を中心とした情報配信ビジネスの主役となって今に至る。

出版ブランドとしてなにか特徴があるかといえば、なにもないと言ったほうがいいかもしれない。末端消費者の側からするとセッシュ・バラルとかトゥスケッツとか傘下出版社のほうがブランドとしての格を帯びているような気もするし、プラネタから今度出る小説、とかいう情報に接することもまずない。しかしながら、南米の一国内でのみしか通用しないマイナー出版社よりも、プラネタ・グループのいずれかで刊行されたほうが商品としての価値は上がる。このグループはアマゾンやオンラインゲームなどのグローバルカルチャービジネスが生み出したひとつの帰結なのだ。

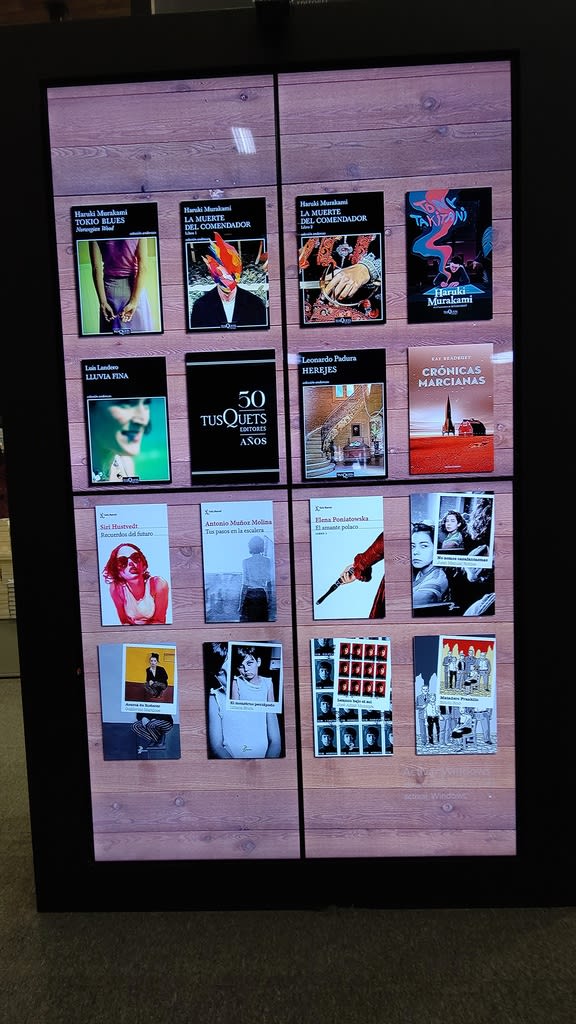

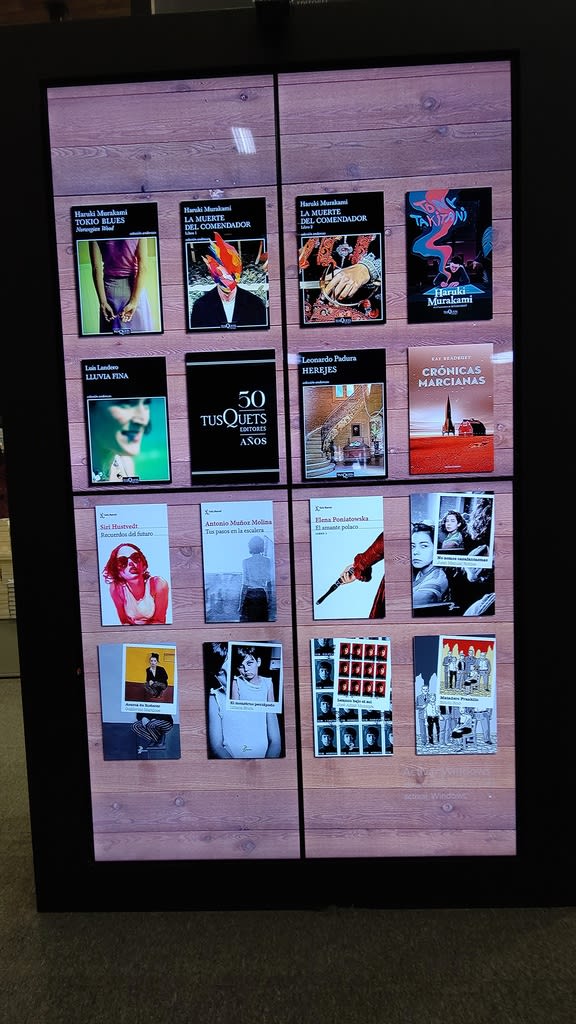

たとえばトゥスケッツのブースに入ってみると、スペイン語圏におけるグローバルブランド、というよりスペイン語圏諸国を市場にした文学ビジネスの看板商品が見えてくる。それは英訳されて成立する世界文学におけるスペイン語文学の看板商品とは少しずれていることもわかる。ガルシア=マルケスはそのどちらにもいる。いっぽう、上の目立つ場所に掲げられているルイス・ランデーロなどは、アメリカの少々文学に明るい読者でも知らない作家だろう。もちろん日本に3千人いると言われるコアなガイブン読者の皆さんもご存じなかろう。グローバル市場にも等級が存在する。プラネタが支配しているのは基本的にはスペイン語の読者なのである。

ここに並んでいるのがプラネタの文学における看板商品である。いちばん上の四冊は世界のムラカミ。二段目の右はブラッドベリの『火星年代記』。左の下から二つ目はシリ・ハストヴェットの『未来の記憶』。こうした翻訳で世界文学をスペイン語読者に配信するのもプラネタが重視するビジネスのひとつだ。 いっぽうスペイン語の作家だが、世界文学化していそうでしていない微妙な人たちが並ぶ。ルイス・ランデーロ、アントニオ・ムニョス・モリーナ、いずれもスペインの優れた作家だが、スペイン現代文学全般がそうであるように、英語世界でもそれ以外でも読者を得るのに成功しているとはいいがたい。メキシコを代表する現代作家のひとりエレナ・ポニアトウスカに関しても同じことがいえる。そして一番下に並んでいるのはbordesという新しいシリーズ。

いっぽうスペイン語の作家だが、世界文学化していそうでしていない微妙な人たちが並ぶ。ルイス・ランデーロ、アントニオ・ムニョス・モリーナ、いずれもスペインの優れた作家だが、スペイン現代文学全般がそうであるように、英語世界でもそれ以外でも読者を得るのに成功しているとはいいがたい。メキシコを代表する現代作家のひとりエレナ・ポニアトウスカに関しても同じことがいえる。そして一番下に並んでいるのはbordesという新しいシリーズ。

いっぽうスペイン語の作家だが、世界文学化していそうでしていない微妙な人たちが並ぶ。ルイス・ランデーロ、アントニオ・ムニョス・モリーナ、いずれもスペインの優れた作家だが、スペイン現代文学全般がそうであるように、英語世界でもそれ以外でも読者を得るのに成功しているとはいいがたい。メキシコを代表する現代作家のひとりエレナ・ポニアトウスカに関しても同じことがいえる。そして一番下に並んでいるのはbordesという新しいシリーズ。

いっぽうスペイン語の作家だが、世界文学化していそうでしていない微妙な人たちが並ぶ。ルイス・ランデーロ、アントニオ・ムニョス・モリーナ、いずれもスペインの優れた作家だが、スペイン現代文学全般がそうであるように、英語世界でもそれ以外でも読者を得るのに成功しているとはいいがたい。メキシコを代表する現代作家のひとりエレナ・ポニアトウスカに関しても同じことがいえる。そして一番下に並んでいるのはbordesという新しいシリーズ。

いったいなにが「縁(ボルデ)」なのかブースの女性に尋ねてみると、各国規模ではそこそこ知られているが、スペイン語圏全域には届いていないという、比較的若い世代の作家たちの本、特に、いったん刊行されたあと、しばらく忘れられていた作品を集めてひとつのシリーズとしてみたのだ、という趣旨のご回答だった。平たく言えばワゴンセール、たたき売りである。思わず「要するに崖っぷち(Quiere decir que son los que están al borde de la derrota irremediable)」という意味ですね、と合いの手を入れそうになった。現に、かなり前に読んだコロンビアのマリオ・メンドーサなど「その後なんとなくぱっとしない作家たち」の名前がいくつも見つかるではないか。そして私が今年読んだシモン・ソト『畜殺場フランクリン』も。

チリの書店で見るときと印象ががらりと変わってくるから不思議である。サンティアゴではほかのチリ人文学に交じって燦然と輝いていた小説が、ここでは何十冊も並べられているにもかかわらず曇って見える。この種の感傷は無意味だと知りつつも、なにか自分にとって大切なものが商品価値によって冒涜されているような、わけもなく悲しい気持ちにさせられるのだ。プラネタが商品としての文学につけている序列は、その頂点に村上春樹などの翻訳された非スペイン語文学があり、その下にスペイン語の小説を読む習慣をもつ読者が好んで買うストーリーテラーがいて、最下層にシモンのような「一作いいものを書いたがその後どうなるかはわからない田舎者たち」がいるようだ。こういう序列はウエデルスやセクスト・ピソのような国内レベルに留まるマイナー出版社とは無縁のものである。

たとえばトゥスケッツが誇る人気のストーリーテラーのひとりがアルムデーナ・グランデスだが、果たしてこの人の名を知る日本の読者がひとりでもいるだろうか? 翻訳がない以上は難しいだろう。英語圏でもさほど知られているとはい言えない状況である。彼女はスペイン語ドメスティックな人気作家なのである。ムラカミを世界文学とした場合に司馬遼太郎が日本語ドメスティックな人気作家にとどまっている状況と少し似ている。なにしろスペイン語圏は人口が多い。読者人口もそれなりにいる。そこでの消費をある程度見込めるならビジネスとしては成立する。コアなオジサン読者のポケットマネーで司馬ビジネスが今なお成立しているように。私はアマゾン・スペインで毎週売れ筋本をチェックしているが、そこにはスペイン語圏ドメスティック人気作家が何人もいることがわかる。彼らが文学史に記載される可能性は低いし、日本で翻訳が出るかもわからない(たぶん無理だろう)。私が優先して追いかけている各国レベルのマイナー作家と、ガルシア=マルケスら世界文学、その中間地点にいる、このスペイン語圏ドメスティックな人気作家、日本の大阪という辺境にいる非スペイン語話者の私にしてみたら、むしろこの人たちのほうが「縁」にいるような気がしてならない。

日本でも翻訳が出たレオナルド・パドゥラもこのような記号によってストーリーテリングの上手な作家として商品化されてゆく。私たちが個別に手に取りページをめくり、それなりに対話をし、ときには充実した時間を味わい、ときには不毛な時間を過ごしたと嘆き、何年かのちに時間をかけて再読することで前には得られなかった興奮を味わったりする相手、すなわち私たちが向き合う愛すべき小説たちが、こういう場所では猛烈な勢いでタグ付けされている。それは嘆かわしい事態というよりは、書物のもつ商品性が過剰に見えてくるだけの話であり、本の中身とは関係のないこととして放っておけばよいだけなのかもしれない。ただ、こういう現状を知らないままに、完全な末端消費者としてエージェントの売りつけてくる新商品だけを価値あるものと信じて受け取り続けていると、そのうち必ず目も腐ってくる。私はアマゾン・スペインのヘヴィーユーザーだが、ネットは私の嗜好を巧みに感知して次々に「あなたにおすすめの作品」を突き付けてくる。それが当たっていることもあるが、それにのみ従って読む本を選別していけば、いずれ私の目も腐ってしまうだろう。たしかにアマゾンも便利なのであるが、やはりセルヒオ・パラのような生身の人間から得られる情報とは比ぶべくもない。プラネタの格付けだけではスペイン語圏文学の全体像、それはおそらく観測する人間によって形を変える星座のようなものだと思うが、それは見えてこないのだ。

明日はペンギンランダムハウスのブースへ。