<なぜこうも運が悪いのか。無理やり引き離され、そして無理をして七年ものあいだ会わずにいた妻と再会するその日に、町から花が消えてしまうなんて。公共交通も、新聞も、予約していた病院の診療も、さらには組合が国喪を選んでからはゴミ収集サービスも止まっていた。だが、ヴェラのお気に入りの薔薇が品切れで、代わりにフリージアだのジャスミンだの惨めなカーネーションしかないことこそ、この状況における真の災厄だった。

「君は花屋なのにここには肝心の花がない。なんのために店を開けているのかね?」ホテルから二〇区画歩いてようやく見つけた花屋を前に、リカルド・クレメントは不満をぶちまけた。

「チリから届くのを待っているんですよ」花屋は吐き捨てるように言った。人に花を贈るには一番ふさわしくない、雨がふる、真冬の、ありふれた月曜の午前十時に店が品切れになるのは彼にとっても初めての経験だったのに違いない。「エビータが死んで国中の花がもっていかれましてね」

「いまいましい雌犬めが!」クレメントはがっくりしながらドイツ語でつぶやくと、癇癪を起さないよう煙草を地面に踏みつけた。(9-10)>

1952年、エビータことエバ・ペロンが死去、アルゼンチン全土が喪に服し、この国から実質上「それ以外のことすべて」が停止する。その日に七年間あっていなかった妻を迎えるべく薔薇の花を買いに行った主人公が花屋の前でドイツ語で「いまいましい雌犬」と罵った相手は、後にミュージカルで世界にも知られることになるエビータひとりではない。それはもうひとりのエバだ。リカルド・クレメントことアドルフ・アイヒマンがかつて仕えたあの独裁者の妻エヴァ・ブラウンである。

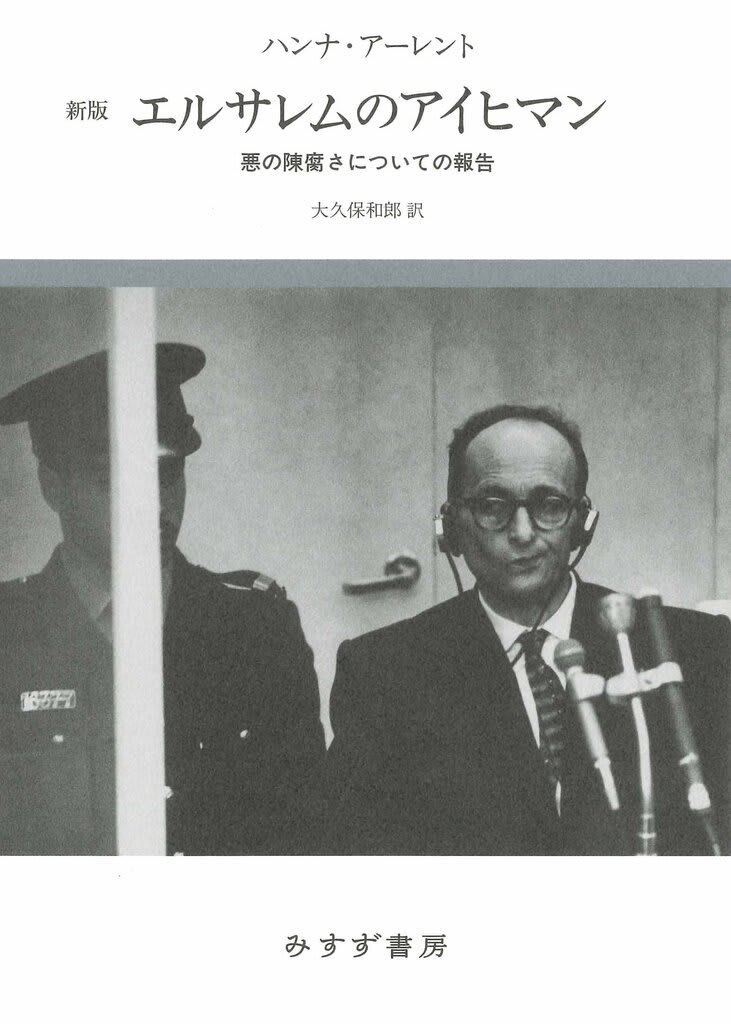

アイヒマンはナチスドイツでユダヤ人強制収容所への移送を仕切った人物として知られているが、それ以上に、戦後に逃亡先のアルゼンチンで捕まった後、イスラエルで裁判にかけられたことでもよく知られている。いわゆるアイヒマン裁判だ。

この小説はそのアイヒマンが逮捕されるまで、アルゼンチンで過ごした10年という、従来のアイヒマンに関する主要な書物が等閑視してきた部分に着目、彼が従事した仕事や家族との時間、さらにはウィレム・サッセンを相手に残していた自伝を書くに至った回想等を中心に、きわめて地味な語りを展開する。基本的には「リカルドは…」という全知の語り手による進行であるが、ときとしてアイヒマンの主観に寄り添う形で(自由間接話法を巧みに使って)私たち読者を「悪」の生きた姿へといざなう。

この小説を読む限り、アイヒマンとはただの凡庸な役人でもなければ、生まれつき性格が歪んでいる極悪人というわけでもない。しかし、たとえば彼がいわゆる能率という観念を考え出したときの、その言葉のおぞましさにはまさしく虫唾が走る。

アイヒマンに関するイメージで現在もっとも世界中に流布しているのは(イスラエル人やユダヤ系の人々を除いて)ハンナ・アーレントの著書であろう。

作者のマグヌスはあとがきで情報源に触れていて、いわゆる一次資料としたのはサッセンが編んだアイヒマン自伝と獄中記だったが、もっとも「助けとなり、自分に最初の衝動を与えくれ、その後は導き役となってくれた」のは、2009年にドイツで出たベッティーナ・シュタングネットの『エルサレム以前のアイヒマン』だったという。シュタングネットとはメールでのやり取りも頻繁に行ったそうで(マグヌスはドイツ滞在経験がありドイツ語も達者のよう)多くを彼女から得たのだというが、この著書はアーレントのおかげで良くも悪くも固定化した「凡庸な中間管理職」としてのアイヒマンのイメージを覆し、アイヒマン自身の言葉の欺瞞を暴き立てる、まさに「悪の解剖」の書なのだという。

ただ、本書が小説である以上、マグヌスが目指したのはアーレントとも異なれば、やはりシュタングネットとも異なる文学的なアプローチであろう。

アイヒマンの犯罪行為は否定されていない。

そうした行為を彼がなぜするに至ったのか、小説はその謎へ彼自身が送っていた日常を介して迫るのである。

久しぶりに会った子どもとの何気ないやり取りで、私たちは彼が自然界の「能率主義」をこよなく愛していたことを知る。容赦なく過酷な自然の法の前で、自然界の一部に過ぎない人類もまた無力なのであり、であるなら法が定める目標を達成すべく(少々の良心のやましさにはふたをして)きりきり働くべきではないか。

そんな風に考える人間は案外多い。

しかしその「法」が、いわゆるユダヤ人問題をめぐる最終解決などといった、人間性そのものを否定する邪悪なものであっても、ひとりの人間の人生のどこかで掛け違えたボタン(彼の場合は完ぺき主義)はなかなか外せない。

小説はアイヒマンという悪を身近に引き寄せる。

そして作者は結末部で自ら現れ、そのような文学作品ならではのやり方が彼自身に迫った危機を振り返る。

それは家族との関係だった。

マグヌスの父は息子がアルゼンチン時代のアイヒマンを小説化すると知り、アイヒマンの人間的側面に触れて少しでも同情的なことを書こうものなら、すなわち「彼にも良いところと悪いところがあった」などという両論併記をしようものならお前と縁を切る、とまで言ったそうだ。

実はマグヌスの母方の祖母はアウシュヴィッツ生還者である。アウシュヴィッツを成立させた張本人ともいえるアイヒマンを書くという行為は、一作家としての彼にとっては自分の家族をテーマにした昨今はやりのオートフィクションということになるが、一ユダヤ人としての彼には倫理上の立場をめぐって身近な人々との関係をも危うくする、ある種の地雷源を進むような行為だったのに違いない。

この後日譚で彼はアイヒマンが自伝口述のために通っていたオリーボス通りのサッセン邸へ行く。そこにはいまも人が住んでいた。そこに暮らすドイツとは縁がないという年老いた女性とのやり取りから、小説全編のやや退屈で窮屈な文体が意味してしていたことがすべて明らかになるという仕掛けになっている。

ずっとリカルドだった主人公が、モサドによって捕獲された瞬間からアイヒマンとなるわけだが、そのアイヒマンはその後も(ブエノスアイレスのモサドのアジトで)延々と惨めな(しかし妙に説得力のある)自己正当化を続ける。そして小説はアイヒマンの人生の白眉ともいえるエルサレム裁判を一切描かず、作者自身による後日譚の次の章を「アフター・エルサレム」と題し、ベラや子どもたちのその後の運命をまとめて終わる。

表紙は彼が一度試みた食用ウサギの飼育。

このはにかんだ笑顔の後に起きたことも小説は描いている。ここはもちろんフィクションだろうが、それがあまりにも説得力があって、思わず震えてしまう箇所。アメリカ大陸のナチ文学も色々ありますが、ひとつの実録物に虚構を若干交えつつ、日常という細部からユダヤ人殺戮という歴史の巨悪を透視するという、非常に不思議な作風の小説であった。

が、作者についてはよく知らないので、アウシュヴィッツ生還者の祖母を扱った作品など、他の小説についても情報を収集中。

Ariel Magnus, El desafortunado. 2020, Seix Barral, pp.265./アリエル・マグヌス(アルゼンチン)『不運な男』